【心】の【恥】じらいが【耳】に現れる。

前々回及び前回noteでは、表現と

恥ずかしさの関係性みたいなことを書きながら、

恥は捨てないで、しかし、同時に、

恥を晒すようにして、

このブログを書いてゆくほかない、

というふうにも思ったのですが。

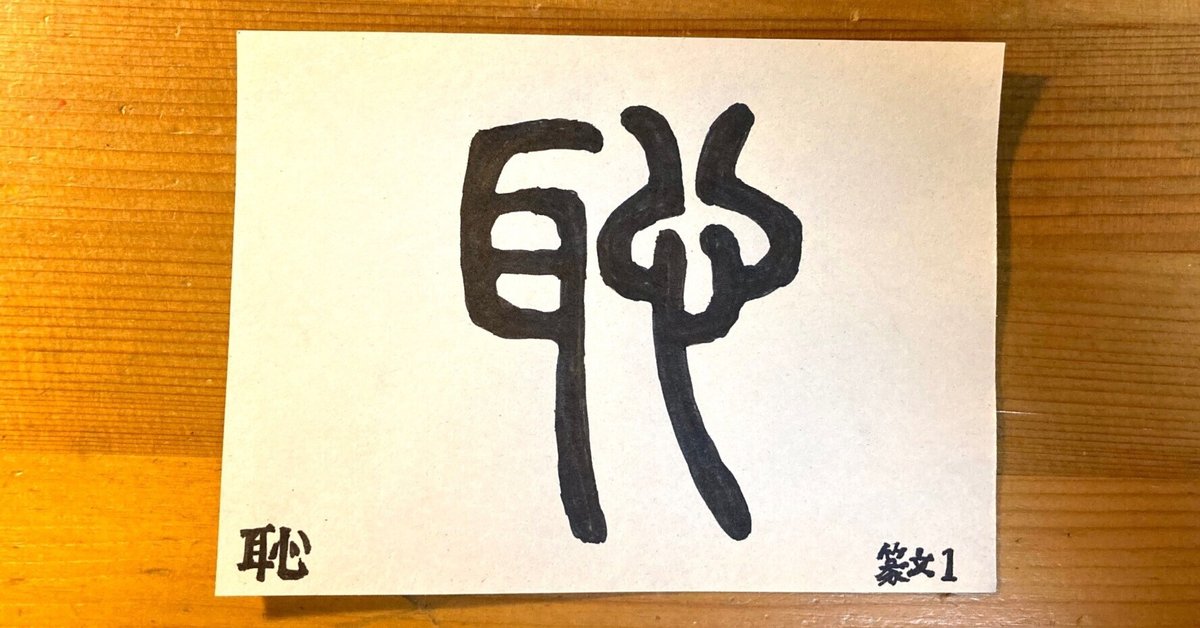

この【恥】という漢字を見ていたら、

どうして【恥】の字は

【耳】と【心】でできているんだろう?

ってゆうのが気になってきてしまったの。

なので、こういうときにはね、

いつものごとく、白川静先生の

『常用字解[第二版]』をひもといてまいりたい〜。

白川先生によれば、やはり、【恥】とは

【耳】と【心】と組み合わせた形である、

とのことでして。そして、たとえば、

心に恥じることがあったときには、

まず耳が赤くなり、そのはじらいが

耳に現れる、ということが

【恥】という漢字の由来なのらしい。

白川先生の『常用字解』で漢字を調べると、いつも

祈りや神や生死や祝詞に関する由来が多いのですが、

でも、この【恥】に関しては

「心の恥じらいが耳に現れる」というのは、

至極シンプルと申しますか、もっと申せば、

なんだか理由が可愛い。。。

ここでさらに気になってくるのはね、

この【恥】の漢字にも使われている

【耳】という字のことだなあ。

って思ったのでもうひとつ、【耳】も

白川先生の『常用字解』で調べてみました。

すると、【耳】とは、、

【耳】 ジ/みみ

象形。耳の形。説文十二上に「聽くことを主るものなり」という。聽(聴)は耳と目と心とを要素とする字で、耳と目が人の感覚のうちで最も重要なものである。それで聖(ひじり)とは、耳をそばだててつま先で立つ人がさい(神への祈りの文である祝詞を入れる器の形)の前にいる形で、祝詞を唱えて神に祈り、神の声、神のお告げを聞くことができる人をいう。神のお告げをかしこく理解することを聡(聰)という。

至極シンプルに、つまりは、

「耳の形」によるものだった。

はたまた、たとえば、この

【耳】の字形が含まれている

【聴】や【聖】や【聡】というこの漢字とは、

人間の感覚及び神のお告げに関する字なのだなあ、

とも感じました。

【耳】の項目の中でもご説明される

「目」もそうなのだとぞんじますが、

「耳」もまた、やっぱり、

大切な人間の身体の器官だ。

つまりはさ、「耳」によって

声(お告げ)を聞き、それらの声を

かしこく理解できるようであれたい。

なおかつ、「耳」とは

人の「心」さえも表れているものである、

なのだともすれば、これを拡大解釈すれば

「表現」=「耳」、

とも言えるやもしらないか。

聽くことを主るものなり!

令和5年9月24日