ワークフォース・イノベーションによる賃金倍増 vol.3

「ワークフォース・イノベーションによる賃金倍増」シリーズは、第1回で「ワークフォース(以下WF)という概念の導入」「多様化したワークスタイルの包摂」「DXインパクトのシミュレーション」について、第2回で「新WFのデザイン」「DXインパクトの反映」について、概説しました。

新WFのデザインでは、カルチャ、組織構造、労働契約類型、オペレーションモデル、ワークスタイル、マネジメントという6つの骨子を固め、人的資本投資(旧人件費、HCI:Human Capital Investment)についても、算定対象範囲、トータルリワード、支給対象、同一労働同一賃金、変動費化という5項目について検討しました。

ここまで検討が済めば、WFイノベーションに着手する準備が整ったかに見えますが、イノベーションを定着させるために不可欠な「仕組み化」という大きなテーマの検討がまだ残っています。

そこで第3回の本稿では、「仕組み」つまり新しいコア人事制度のデザインについて概説します。「ランク」「評価」「報酬」「自己成長支援」という4つの仕組みを、WFイノベーションにフィットする内容に変革する方法についてまとめます。

はじめにお断りしておきますが、これは筆者の私見であり、本提言がどのような組織にもフィットする正解ではないこと、そして、業界・業種、組織の成り立ち等の固有事情を考慮することなく、このデザイン方針に無理やり嵌め込むことを推奨するものではないことを、ご理解いただきたく存じます。

HRプロフェッショナルの皆様にとっては、ごく当たり前の考え方であり、既知の取り組みが大半ですが、JTC特有の柵に縛られている、あるいは組織能力が望ましい水準に達していない企業にとっては、手強くチャレンジングな内容として受け止められるかもしれません。

ご批判や異論は大歓迎ですが、日本のヒューマンキャピタルとヒューマンキャピタルマネジメントは、世界に誇れる素晴らしい資本であり、今一度世界をリードする役割を担うべく尽力する方々に対して、なんらかの示唆を提供できればという想いでまとめたものです。

本稿のごく一部でもお役立ていただけるものがございましたら、嬉しく思いますので、読み進めていただければ幸いです。

1.ランク制度

人事制度の根幹であるランク制度は、格付け基準を「職能」から「職務・役割」へと転換、労働契約類型と社内・社外の違いを問わず、価値創造に貢献する人材全員を同じランク表に位置づけ、ランク変動と昇降格を分離することを基本方針としてデザインします。

1. 職務・役割価値に基づく格付け

全ての職務と役割の価値を、「知見」「問題解決」「達成責任」という3つの分類(8項目)において10段階評価し、職務・役割記述書(Job & Role Description、以下JRD)に取り纏めてランクを決定します。

職務価値の8項目をそれぞれ10段階に分けて定義する

全職務について同じプロセスを経てJRDを完成させる

職務価値、役割価値は、労働市場における価値を参考にしながら序列を決定します。労働市場における価値は、中途採用時の年収バンド(〇〇〇~○○〇万円)を参考に設定できます。そのうえで、戦略上の優先順位と調達難易度に照らして、社内の序列を決めることとなります。

文字にすると簡潔ですが、実務作業量はかなりのボリュームになります。まず組織内の仕事を棚卸して職務記述書を作成したうえで、SBUごとに期待役割の記述書と組み合わせることになるからです。単一事業を営む組織はこのプロセスを一度実行すれば次ステップに進めますが、複数事業を運営している場合は事業の数だけ同じプロセスを経る必要があります。

「作成に半年以上かかったのに、変化が激しい昨今では、できて早々陳腐化が始まるので、年中改訂しなければならない」という宿命を負うのがJRDですので、これがボトルネックとなってジョブ型人事制度の導入に躊躇するケースも多いといえば、いかに負荷がかかるプロセスなのか、ご理解いただけるでしょう。

さて、この序列はマネジメントの意思で変更できるため、「現在重要な職務、役割はどれか」がわかりやすく、事業方針を組織の隅々まで浸透させるメッセージツールになることを、頭に留め置いてください。

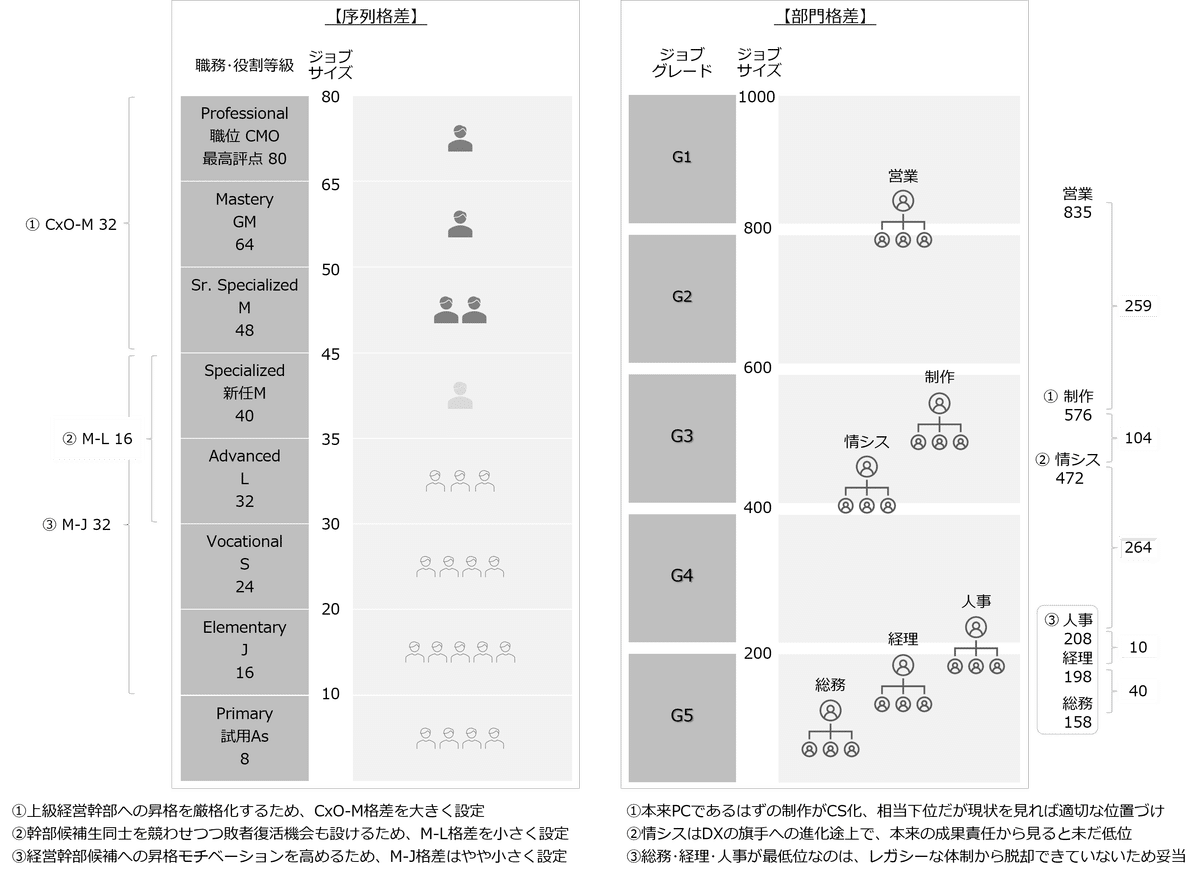

なお、部門間格差と部門内序列に関する認識のすり合わせは慎重に行いましょう。

部門間格差は、プロフィットセンターを上位に、コストセンターを下位に位置づけるのが一般的ですが、喫緊の課題が管理会計の構築なら財務会計部門、DXが経営戦略上の最重要テーマなら経営企画部門や情報システム部門を上位に位置付けてもよいでしょう。部門内序列は、最上位(CxO)から最下位(As)までの格差が成果責任相応か否かを確認します。

上図は、マネジメント層の成果責任を重く、スタッフ層には担当職務の遂行責任のみを負わせる配点とし、上位職ほど厳格化した例です。

2. 同一価値同一ランクの原則

同じ職務・役割価値ならば、雇用・協働・活用という労働契約形態の違いを問わず同じランクに位置付けます。協働・活用ワーカーは雇用主が違うため、そもそもランク表に載せるという発想は馴染みにくいかもしれませんが、会社の壁を越えて連携するネットワーク型組織では、同じランク表に位置付けるほうが自然で、わかりやすくもなります。

留意点は、職務は同じで役割に違いがある場合は、同じランクに位置付けてはならないことです。例えば、雇用マネジャーには、組織全体への成果責任と、部下育成・後進指導という自己成長支援の役割が含まれますが、活用マネジャーに後者の役割を担わせることは不適切であり、役割部分のランクは下位に位置づけることが合理的です。また、協働マネジャーに部下育成や更新指導も依頼した場合は、雇用マネジャーと同じ役割を担わせるため、同じランクに位置づけることになります。

このランク付けを徹底することにより、報酬制度における同一労働同一賃金の原則も遵守できるようになります。

なお、ここで「同一『価値』同一ランク」について補足しておきます。この考え方は「同一『労働』同一ランク」とは大きく異なるものです。

シンプルにまとめると、こうなります。

・同一「価値」の場合:違う職務でも同じランク(同じ賃金)

・同一「労働」の場合:同じ職種内で同じランク(同じ賃金)

「価値」を基準にすることは、同一労働同一ランク・同一賃金の実現より高次元のチャレンジになります。フロントオフィスとバックオフィスの違い、部門の違い、職種の違い、習熟度の違い、労働契約類型の違い等を越えて、すべての職務と期待役割を「価値」に換算するため、全く別の職務・役割に異動する場合でも、価値が同じなら同じランク、同じ賃金になる、という状況をイメージしていただければ概ね合っています。

ゴールを「同一価値・同一ランク・同一賃金」にフォーカスすることが、パーパス実現へのクリティカルパスになると考えますが、そのプロセスは茨の道であり、しかしそれを乗り越えなければプレゼンスは確立できない、と腹を括りましょう。

3. ランク変動と昇降格との分離

職務・役割基準の格付けは、職能基準のそれとは異なる点が2つあります。ひとつは、職務価値と役割価値それぞれのランクが変動することであり、ふたつめは、昇降格との連動が薄くなることです。

職務価値と役割価値それぞれのランクは、戦略上の重要性と連動して変わります。戦略転換時は勿論、戦術転換時でも変わると考えてよいでしょう。つまり、毎年のように職務価値と役割価値が変わるすので、その都度格付けを更新することが必要になります。

また、職能資格ランクでの格付けは昇降格に直結していましたが、職務・役割ランクでの格付けは異質のものであり、昇降格とは切り離して捉えなければなりません。

昇降格は、評価対象期間中の業績評価の通算成績に対する業績評価で判断します。イメージとしては、3年間で担当したすべてのプロジェクトで獲得した職務価値(ジョブサイズ)と役割価値(評点)を集計し、それを昇降格基準に照らして判断するというプロセスを踏みます。

例えば、DXの最初の一歩ともいえる既存事業のデジタイゼーションに着手した時点では、バックオフィスのBPR担当GMのランクが上位に位置づけられ、部門全体のジョブサイズも拡大するため組織上の位置づけも上位ランクになります。

しかし、人事部門変革(HRDX、HR Department Transformation)に着手していない人事部門のCHROのランクは市場価値以上に位置付けることは難しく、人事部門のランクも高く評価しようがありません。

また、BPR完了と入れ替わりにHRDXがスタートした時点では、BPR担当GMとバックオフィス部門のランクを下げると同時に、CHROと人事部門のランクを上げることが妥当となります。

昇降格は、3年間程度の通算業績で判断されるため、職務価値ポイントと役割価値ポイントが昇格基準をクリアできていれば昇格しますが、満たなければ滞留、降格基準に抵触してしまったら降格、という判断を下すことになります。

ランク設定の仕方、つまり誰にフォーカスした基準とするかによって、ハードモードにもイージーモードにもなるのは、職能資格制度とも通ずるところです。「急成長こそ正義」という組織ならハイパフォーマーに、適正な成長を目指すならミドルパフォーマーにフォーカスすることになります。

2.評価制度

評価制度では、「評価目的・評価対象」「目標の設定・展開・管理」「フィードバックの高度化」について検討し、トレンドを踏まえた仕組みを導入します。社内外の壁を越え、労働契約類型にかかわらず業績貢献するすべての人を同じモノサシで評価するためのポイントを押さえてデザインします。

1. 目的と対象

評価目的は査定ではなく育成であり、良いところやできたことを更に伸ばして成長を加速させることです。

評価対象は「成果」と「行動」の2つであり、成果は最終成果の達成度を、行動は成果創出プロセスにおける期待行動の充足度について評価します。

現場のマネジメントにおいては、評価対象者との緊密なコミュニケーションと、対象者に関する客観的な情報を入手するチャネルが必要です。前者では1on1ミーティング、後者では対象者と接点を持つ人からの情報収集が該当します。

1on1ミーティングに関しては、評価対象者との信頼関係と心理的安全性の担保が不可欠です。安心して本音で語り合える環境を整えて、はじめて忌憚なき討議やフィードバックができますので、単に多回数面談すればよいというものではありません。

また、共に働く同僚や協働・活用ワーカーからの情報は、全ての言動を観察することができない評価者にとって有益です。評価者の評価スキルのバラつきの補正や、情報提供者からの恣意性を排除する仕組み(多面観察シートの活用等)を導入することも必要です。

なお、評価者と被評価者間の人間関係が良好に保たれていて、信頼関係が確立できていることが大前提であることは言うまでもありません。信頼関係が損なわれていれば、どれほど仕組みを整えたところでなんの意味も持たないので、評価制度変革時の留意点になるでしょう。

2. 目標の設定・展開・管理

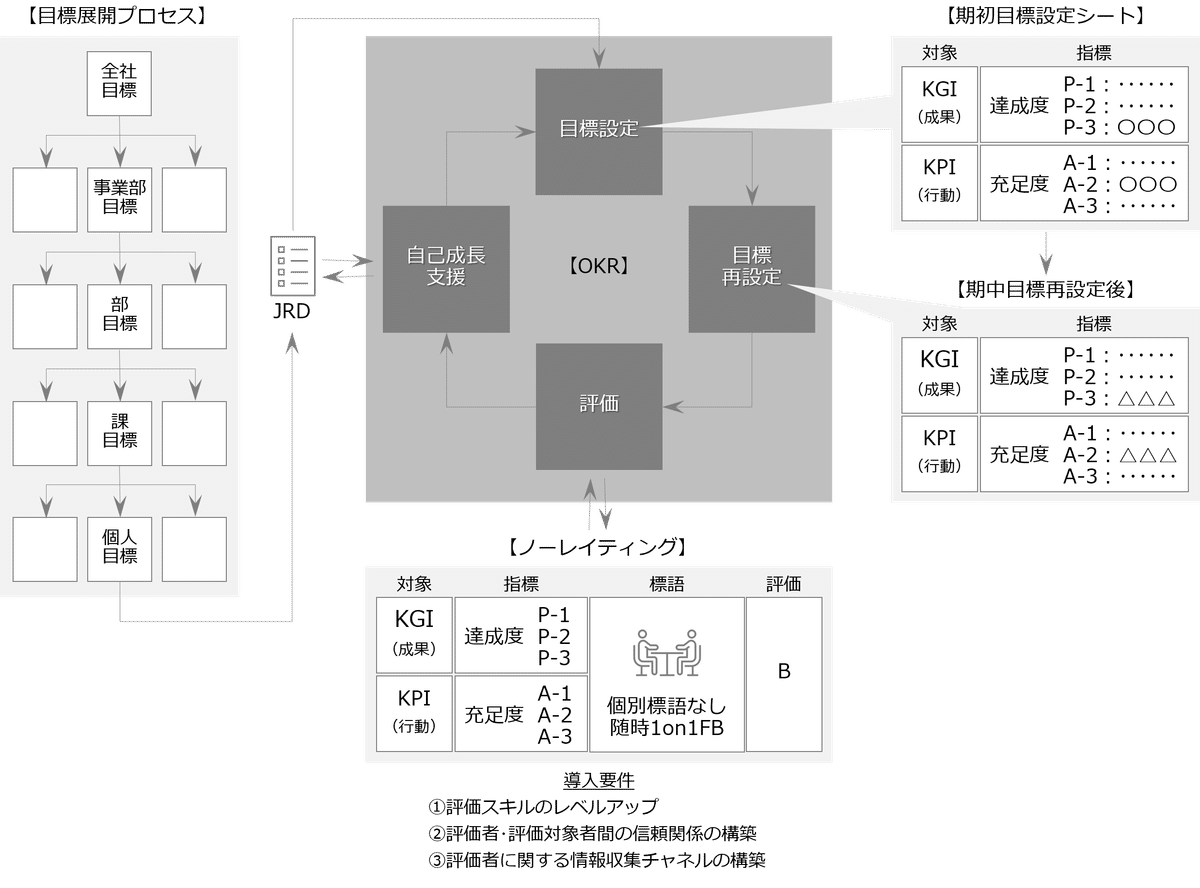

目標設定に際しては、成果責任から逆算して今年度必達レベルの成果指標(KGI:Key Goal Indicator)と行動指標(KPI:Key Performance Indicator)を定めます。

目標展開とは、全社の戦略目標が、部門、個人というレベルまでブレイクダウンされ、全ての個人目標が達成されれば部門目標が達成され、全ての部門目標が達成されれば全社戦略目標が達成される構造になっている状態を意味します。

こうして設定された目標の達成行動を管理するのがMBO(Management by Objectives & Self-control、目標管理)です。ここでは、OKR(Objectives and Key Results、定性目標と主要定量指標)とノーレイティングの導入を推奨します。

OKRは、変化する状況に合わせて随時目標を見直し、随時評価してフィードバックするリアルタイム評価手法です。フィードバック機会が少ないこと、期中目標変更がしにくいこと、個人の意欲と会社の要望の擦り合わせが難しいこと、セルフマネジメント機能が欠落したこと等、MBOの運用上の課題解消が期待できます。日々刻々と変化する職務の行動管理を行うOODAサイクルとの相性もよく、導入企業が増えています。

ノーレイティングは、標語(S~D等)をつけず、長所を伸ばすためには必要なラーニングや対応策について丁寧にフィードバックする評価手法です。ただし、最終的な総合評価は行うので、評価者の考え方やスキル次第でレイティングと同じようなネガティブフィードバックになる可能性はあります。評価スキルの高度化・標準化と、評価対象者自身のレディネスが整っていることが必要です。

3. フィードバックの高度化

評価制度が適切に機能するか否かは、フィードバックの巧拙にかかっています。目標設定面談、期中の目標再設定、随時フィードバックから評価面談に至るまでの1on1ミーティングでも、評価対象者とのコミュニケーションを通じ、何を、どのように聞いて、伝えるか、念入りに計画して臨むことが必要になります。

評価結果を伝えるフィードバックでは、評価対象者のレディネスに合わせたコミュニケーションが特に重要になります。対象者がアドバイスを受容できる状況にあるかどうかを見極めずにフィードバックすると、内容がいくら正しくても素直に聞くことができなければ伝わりません。

例えば、対象者が評価結果に納得していない素振りを見せた場合、優先すべきは対象者の言い分の傾聴です。思いを吐露してもらい、蟠りや認識のズレを解消してから課題設定と解決方法を共に検討して、改善行動目標や行動計画につなげることが求められます(図4)。

3.報酬制度

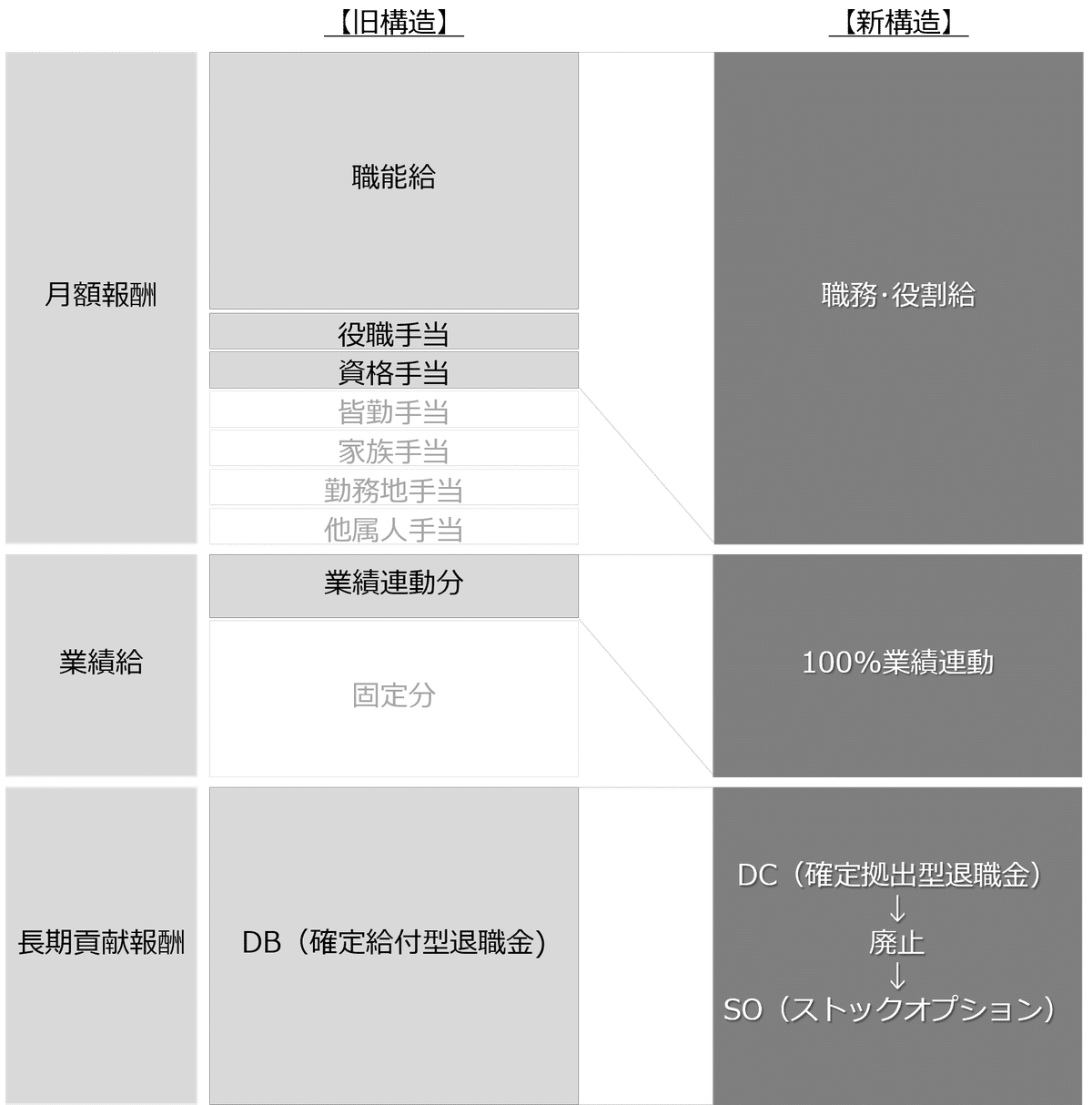

「同一価値同一賃金の実現」をゴールとしつつ、一段階手前にある「同一労働同一賃金」をここ数年でクリアする目標として設定します。ここでは主に「月額報酬」「賞与」「長期貢献報酬」という金銭報酬のデザインについて概説し、あらゆる施策を検討しうる非金銭報酬に関しては割愛しました。

※旧構造における「白地に灰色文字(皆勤手当等)」は新構造では廃止

1. 月額報酬(職務・役割給)

職務・役割給へと転換し、雇用・協働・活用という労働契約形態の違いを問わず、同一労働同一賃金の原則を堅持しつつ、労働契約形態ごとの期待役割が違えば差をつけることで、公正性・公平性も実現します。

例えば、同規模のプロジェクトマネジメントを担う雇用経営幹部と協働ワーカーでは、プロジェクトマネジメントに関わる職務給は同一ですが、部下育成・後進指導という組織貢献を課される雇用経営幹部には役割給が加算され、協働ワーカーよりも報酬が高くなります。

報酬額はマルチレート階差型で屈折昇給方式を採用します。マルチレート階差型とは、ランク内基準額を設定したうえである程度上下幅を持たせてバンド化し、隣接ランクとはバンドが重複せず格差をつけたものです(図5)。ランク間で報酬の逆転現象は発生せず、ランクを上げない限り大幅な昇給は叶いません。

また、屈折昇給方式は、同一ランクにおいて同一評価が続いた場合、上位報酬ほど昇給額を抑えることで昇格モチベーションを掻き立てる効果が期待できます。

勤務地、家族、住宅等、個人属性に基づく諸手当ですが、この報酬制度における報酬対象は「職務・役割」「業績」「長期貢献報酬」のみなので、存在余地はありません。しかし、諸手当込みの報酬額で生活設計した社員の実情に配慮するなら、諸手当額を職務・役割給に算入して水準を決定してもよいでしょう。(図6)

ただし、この決定は一回限りの激変緩和措置として行われるものであり、昇給・昇格を果たしてもらえば、諸手当額を大幅に上回ることが可能な仕組みになっていることを周知して、支給額減少の懸念を解消しましょう。

2. 賞与(業績給)

賞与原資の確保と分配に関するルールを刷新します。

原資を確保するルールは、業績指標と賞与原資、リスク・リターン率を用いて決定します。業績指標には営業利益もしくは経常利益を選択、賞与原資はターゲットモデルの年収と月額報酬から算定、リスク・リターン率はローリスク・ローリターンなら固定支給分を厚く、ハイリスク・ハイリターンなら薄くします。成果主義を強化するならハイリスク・ハイリターン型(究極は固定分0、業績連動分100%)です。

配分ルールは、ランクごとに基準額を設定したうえで、個人業績による振れ幅を持たせます。標語をつけるレイティングの場合は、標語と振れ幅を一致させることが必須ですが、ノーレイティングでもおおよその目安をつけておくことは必要です。

振れ幅の匙加減は一考を要します。下位ランク者が著しく高い業績を上げた時でも、平均に満たない上位ランク者より賞与が少ない場合を想定すると、支給額の逆転可能性を残すほうがモチベーションを高めるので、議論を尽くして決めましょう。

なお、目標を上回る高業績をあげ決算賞与を支給するには、高度な会計システムが必須になります。Pay Now(稼いだ年度内に即支給)を実現することで、「成果貢献した分、すぐ手厚く報われる」というメッセージを発することができます。

3. 長期貢献報酬

退職金は長期貢献報酬として多くの企業で導入されてきましたが、ヒューマンキャピタルオンデマンド(必要時に、労働契約類型を問わず、適所に適材を調達する方法)に転換するなら、確定給付型退職金制度は存在理由を喪失します。

経営幹部(候補)以外の社員を協働・活用人材へ転換する際に退職金制度を廃止するとともに、積立金全額を清算しましょう。制度廃止が難しい場合は、ポイント制確定拠出型に移行して、貢献期間相応の拠出を負担する仕組みに転換することを推奨します。

なお、経営幹部と重要な協働パートナーのために、長期貢献意欲を持ってもらえる魅力的な施策を講じる必要があります。ストックオプションや手厚い非金銭報酬など、企業によって様々な施策を考案することが可能ですので、提供可能な範囲内で、最も実効性に優れた手立てを確認したうえで立案しましょう。

4.自己成長支援制度

人的資本開発の主体を企業から個人に転換、「教育・研修」から「自己成長支援」へ変更します。キャリアオーナーシップやプロティアンキャリア等の概念も押さえつつ、「キャリア創造の主体である個人に対して、企業は機会の提供と成長に報いる仕組みの導入」を主眼に置いて、デザインします。

1. キャリアデザイン

自己成長支援制度の主役は働くヒト自身であり、企業はそれを支援する役割を担うことを明確にします。

経営トップやCHROから働くヒトに向けて「キャリア開発は自己責任であり、企業はその支援をする立場に代わったこと」を発信するとともに、CDP(Career Development Planning)研修にて「自分のキャリアは自分でデザインする」ことを認識させ、自分が思い描くキャリアを実現するために必要となる知見習得に関するマスタープランを策定してもらいましょう。

研修参加時期は、期待役割が変わる昇格時が最適です。参加者の労働契約形態は不問とし、社外の協働・活用ワーカーにもCDPの重要性を認識してもらい、市場価値を高めることを支援する姿勢を見てもらうことで、関与姿勢に良い影響を及ぼすことが期待できます。

2. カフェテリア型ラーニングメニュー

知見、問題解決、達成責任に関する様々なトレーニングメニューを提供し、参加資格要件(成果貢献度に基づくポイント制)を満たすと判断された希望者全員(労働契約形態不問)に受講してもらいます。自宅でのオンライン環境構築支援策も提供しましょう。

受講後のテスト合格者には(社内)資格認定証を授与、プロモーションや昇格の要件を満たしたことをタレントマネジメントシステムに登録します。

社外の協働・活用ワーカーのメニュー利用に関しては、成果貢献度に応じたポイント加算等のプレミアムを提供することを通じたレベルアップ支援も検討しましょう。

なお、リスキリング、リラーニングを目的とした社会人大学院進学やMBA取得のための留学等もメニューに含めれば、世界中の優秀な人材にもアプローチできる可能性が拡がります。

3. オポチュニティ

トレーニングで得た知見や問題解決手法を駆使して業績貢献する機会を提供します。本人の意思を明らかにしてもらうためのジョブポスティング(自己申告)システムを導入、企業側がどの職務にどんな人を求めているのか、職務内容、待遇情報等を開示し、閲覧者はそれを見て希望職務に応募します。

「適所適材」を実現するうえで不可欠な仕組みですが、全員の希望を叶えられるとは限らないので、自社内で難しければ社外ネットワークまで範囲を拡げてマッチングを行います。

それでもマッチングできなければ、副業・複業での機会探しをバックアップしましょう。人材獲得が難しい時代なので、安易に転職させるのではなく、アルムナイに留め置いて業績貢献可能な距離にいてもらうことも重要な意味を持ちます。

4. ピボット

企業、働くヒトが関係解消すべきと判断した時、企業ができることは当事者の転身を支援することです。

ミスマッチやアンフィットを感じた時はピボット(方向転換)すべきであり、常日頃からCDPを見直し、市場価値を把握して、更なる価値向上のためのスキルアップに努めておくことを改めて認識してもらうのが、このプログラムです。

キャリアプランは勿論ですが、セカンドライフプラン、リタイヤメントプラン、ファイナンシャルプラン等、本人の意思による選択を実現できる方法について熟考する機会を提供し、本人が出した答えに則って企業として実施可能な範囲でサポートしましょう。

なお、本プログラムの対象者は、雇用経営幹部(候補)に限定することが合理的であり、協働・活用ワーカーまで対象を拡げることは推奨しません。

DX時代において報酬水準を引き上げるデザイン手法について3回にわたり概説しました。経営体制、人材マネジメントの基本的な考え方、コア人事制度に関するパラダイムシフトが必須であることと、貴社の脅威となる企業では既にこれらのパラダイムシフトを終え、デジタルビジネスモデルで急成長しはじめていることをご理解いただければ幸いです。

旧き良き時代の経営観、人事観、就労観への郷愁や柵を断ち切ることは大変な苦痛を伴うことも事実であり、このような改革に挑戦しなくても、あと数年程度なら現状維持できるかもしれません。

しかし、成長や次世代への承継を視野に入れるなら避けて通れない改革であり、一刻も早く着手することを推奨します。提言のごく僅かな部分でも、貴社の改革にお役立ていただければ、筆者冥利に尽きます。

Appendix

Human Capital Management

コア人事制度変革に関する概説です。本稿はそのエッセンスをまとめたものですので、併せてお目通しいただければ幸いです。

HRDX

コア人事制度改革の司令塔である人事部門が、果たすべき機能を具備しているかどうかを考えた時、その変革が急務であれば、本サービスのご活用を推奨します。

People Analytics

コア人事制度を適切に機能させるために必要なテクノロジー・プラットフォームを構築します。Workforce Design、Human Capital Investmentもアナリティクスなくして検討することは困難ですので、統合的な変革を推進するうえて不可欠な取り組みとなるでしょう。

最期までお目通しいただきまして、ありがとうございました。独力でのご検討を進めやすいように追記したものの、前稿と重複した部分が多いのはご容赦いただければ幸いに存じます。

ご質問、疑問点、コメントなどがございましたら、お気軽にお寄せいただければ幸いに存じます。皆様にとってなんらかの手蔓となれば嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!