文字には正解不正解があるが、絵にはない

NHKで、ある識字障害の方の話を放送していた。とてつもなく精密な絵を描く彼は、ひらがなを書くことすら苦手。

『ヒューマニエンス “文字” ヒトを虜にした諸刃の剣』

という番組だ。

「文字には正解・不正解があるが」

「絵には不正解がない」

彼はそう言った。

文字と言葉は同じものだと考えられがちだ。実際は、まったく違う。

文字は教育がなければ身に付かないが、言葉は誰もが習得できる。

文字は間違えたら終わりだが、絵は間違いを味へと変えられる。

メディア学者のマーシャル・マクルーハンは、こう言った。

「文字が人を直線的な思考へ変えた」

メディアは人に作られるだけのものではなく、独自の力を持ち、人を変えてきた。書籍が人を権威的にし、動画が人を感情的にしたように。

現代社会が正解・不正解を重視するのは、直線的な思考を強いたアルファベットのせいだと彼は言う。

学習塾で生徒を教えていて痛感することがある。

数学で顕著だが、式を一直線に書けない生徒は理解度が極めて低いのだ。計算方法もすぐに忘れてしまう。

「先週できた問題、復習するでね」

「え! こんなのやった覚えがない」

自分でできた問題を覚えていないことなど日常茶飯事。計算結果を左に書いたり右に書いたりする生徒にありがちだ。

一直線に書くように指導すると、見違えるように理解力が上がる。

もちろん、家で練習しなければ成績はそれほど上がらないけれども。

難解とされる起業理論エフェクチュエーションの中でも、最も難解な言葉がある。

「計画をするな、デザインしろ」

書籍にも論文にも殆ど説明がない。

数年来考えさせられてきたが、先の文字と絵で見えてくるものがある。

「計画をするな(線形で考えるな・失敗を恐れるな)、デザインしろ(不正解を味に変えろ)」

「直線的な思考では必ず行き詰まる」

現代の教育は直線的な思考を求めたが、次代の教育は違う。

「予期せぬ成功を利用することが、イノベーションを起こす最も簡単な方法である」

と、P.F.ドラッカーは言った。

直線的な思考、計画に沿った方法では、予期せぬ成功を見抜けない。『イノベーションと起業家精神』にこんな話がある。

世界一の百貨店を自認する超名門百貨店メイシーズ。婦人服が主力のその店では家電製品の売り上げが増加していた。当社会長はその現象に悩む。

「当社の売り上げの七割は婦人服でなければならない」

「家電の売り上げが六割に達するこの状況は押さえつけるべき事象だ」

一方、同じニューヨークの百貨店ブルーミングデイルはその状況を利用し、ニューヨークの小売業界で二位の位置を占めるまで成長する。

イノベーションは、競争相手が見ることができない心の死角を利用することで達成される。

ドラッカーはこうした罠に陥らないために、マネジメントが現場に足を運び、自ら顧客の声を聴くように助言する。

この世に完璧な教師がいるとすれば、それは現実だけ。

現実は神だと捉える者もいる。

直線的思考では現実を見逃してしまうのである。

論理

因果

客観

合理

プロテスタンティズム以来の科学的な考え方が、今、修正されつつある。

現実を見つめるためにである。

デザイン思考もその流れにあり、エフェクチュエーションも同じだ。両者はプラグマティズム哲学を下敷きにしている。

奥出先生に出していただいた課題”The city of tomorrow”が興味深いのは、合理性、効率性とプラグマティズムとの折り合いをつけようとしている点だ。

効率性の権化であるICTテクノロジーと、現実性の権化である街づくり。そこに折り合いをつける試み。

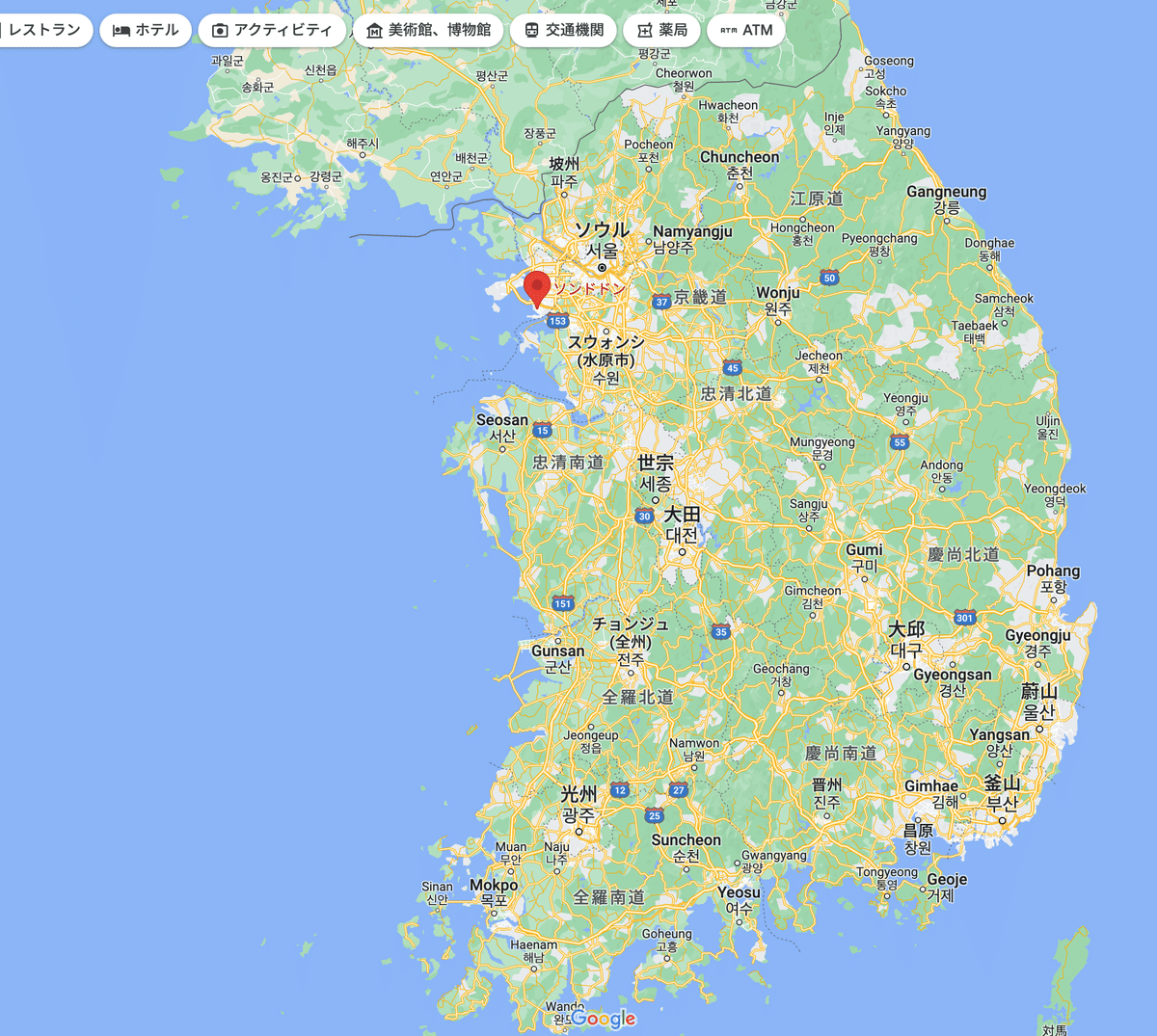

韓国のソンドドンや、トヨタのウーブンシティなどのスマートシティ。理想郷を作る試みに見えるが、問題が多い。実際、グーグルが進めていたトロントのサイドウォークは、2020年に頓挫している。

Chat GPTに聞いた。

「ソンドドンなどのスマートシティの問題点はなんですか」

スマートシティには、以下のような問題点が指摘されています。

高コスト:スマートシティの構築には、高度な技術や設備が必要となるため、多額の費用がかかります。また、スマートシティを維持するためには、運用費も必要となるため、長期的な財政的な負担が大きいという問題があります。

プライバシー保護の問題:スマートシティでは、多数のセンサーやカメラが設置されるため、個人情報の漏洩の可能性があります。また、集めたデータをどのように活用するかについて、住民のプライバシー保護を十分に考慮する必要があります。

社会的格差の拡大:スマートシティには、高度な技術が必要となるため、技術的に未熟な人々や、貧困層などが取り残される可能性があります。また、高度な技術を持つ企業や専門家がスマートシティの運営に関わることが多いため、地域住民とのギャップが生じる可能性もあります。

システムの脆弱性:スマートシティでは、多数のセンサーやIoTデバイスがネットワークに接続されるため、サイバーセキュリティの脅威が存在します。また、一部のシステムに問題が生じた場合、スマートシティ全体が影響を受ける可能性もあります。

技術の進歩に対する対応の必要性:スマートシティでは、テクノロジーの急速な進歩に対応する必要があります。新しい技術やシステムが登場するたびに、アップグレードや更新が必要となるため、継続的な投資が必要となります。

これらの問題点は、スマートシティが進化していく過程で解決されることが期待されます。しかし、これらの問題点に対する対策は、スマートシティの運営者や関係者が十分に考慮し、解決に向けて取り組む必要があります。

『The city of tomorrow』で興味深かったのは、3章「ウィキのように作られる街」にあった。

part1

1. future craft(未来を作る)

2. bits and atoms(ビットか原子か)

3. wiki city(ウィキのように作られる街)

ウィキペディア、リナックスもそうだが、エリートだけに作られたものより、色々な人間が関わってできたものの方が、安定性が高い。

学習塾でも似たような話がある。

真面目な生徒だけで話していると、すぐ精神的に参ってしまう。

先生を殴って高校を退学になった生徒の話や、暴走族になった生徒の話。二十歳で結婚した先輩や、テストを全教科白紙で出して学年ビリの後輩の話。

いろいろな人間と話すと、不思議に落ち着きを取り戻せる。自分のすべきことを見つけられる。

街も同じだ。

一部の人が作った街には不安が付きまとう。

エフェクチュエーションのサラス・サラスバシーはこう語っている。

「これまでの社会は世界を一色で塗り固めようとしてきたが、」

「次代はキルトのように、色々な端切れで表現されるようになる」

真実は一つではない。合理や客観は、世界の一部を説明できるに過ぎない。

現実をどう見つめるか。

安心感を探せ。それは有能さにはない。

(参考:二宮金次郎の7代目の孫、中桐万里子さまの話より)

お読みくださいまして、誠にありがとうございます!

めっちゃ嬉しいです😃

起業家研究所・学習塾omiiko 代表 松井勇人(まつい はやと)

下のリンクで拙著、『人は幽霊を信じられるか、信じられないかで決まる』の前書きを全文公開させていただきました。是非ぜひお読みくださいませm(_ _)m

どん底からの逆転劇を描いた『逆転人生』。4名の起業家と一緒に上梓いたしました。

5名分、下のリンクより少しづつ公開させていただきます。

是非お読みくださいませ(^○^)

下が処女作ですm(_ _)m

起業家はトラウマに陥りやすい人種です。

ですが、トラウマから立ち上がるとき、自らがせねばならない仕事に目覚め、それを種に起業します。

起業論の専門用語でエピファニーと呼ばれるもの。エピファニーの起こし方を、14歳にも分かるよう詳述させて頂きました。

書籍紹介動画ですm(_ _)m

いいなと思ったら応援しよう!