メガネの起源が解明されていない理由🌈

紀元前8世紀に古代エジプトで用いられていた象形文字『ヒエログリフ』。

この中に、「単純なガラス製レンズ」を表す絵文字があります。

この絵文字が、レンズの起源であった場合、レンズは元々火おこしの道具であった可能性が高いと考えられます。

文字をレンズで拡大して見ることについて、ローマ皇帝ネロの家庭教師だった小セネカは、

「文字がどんなに小さくて不明瞭でも、水を満たした球形のガラス器やグラスを通せば、拡大してはっきりと見ることができる」

と説いています。

適度にカットしたガラスのような鉱物で文字が見えやすくなることを、最初に著書で発表したのは、10世紀に活躍したアラビア人数学者『アルハーゼン』。

13世紀に、彼の著書に影響を受けたヨーロッパの修道士が、レンズの研究を盛んに行っていたとされる記録は残っていますが、これも断片的なものに過ぎません。

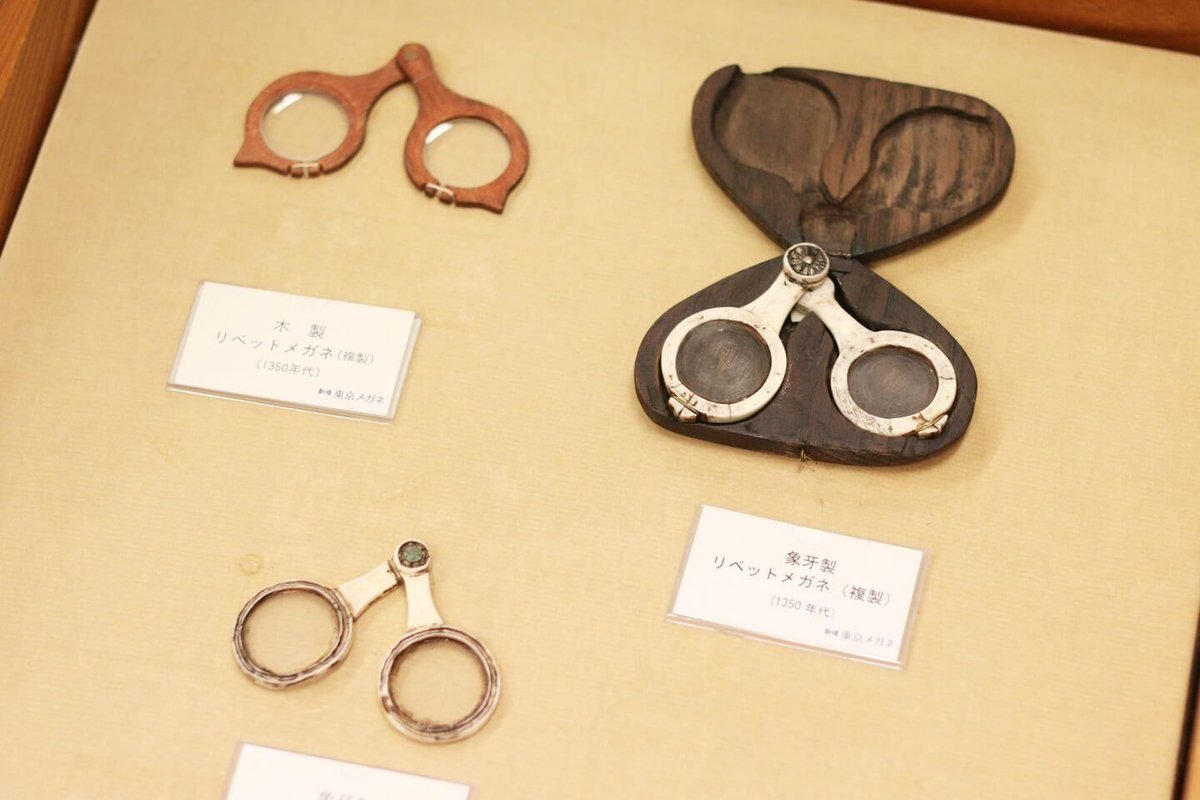

その後、14世紀にヨーロッパで使われていたとみられる『リベットメガネ』は、元々視力補正器具として開発されたものでした。

偶然、石に文字や物を拡大できる作用があることを発見し、視力を助けるためのレンズが生まれたと言われています。

しかし、これをメガネの起源とする考えやきっかけは想像でしかなく、詳細については、未だ解明されていません。

メガネの歴史は、世界的に解明されていないことが多いんです。

その理由が、10〜13世紀頃のヨーロッパで主流だった、敬虔なキリスト教に対する考え方。

人間よりも神の教えが絶対だった、この時代。

「年老いて視力が悪くなるのは、神が、すべての人間に対し、魂の幸せのために、同じ課題・同じ苦痛を与えてくれているためだ」

神が、わざと目を悪くしているのに、わざわざそれに逆らうような働きをするメガネの研究は、タブーとされていたんです。

そのため、メガネの開発記録が残されていないようなんです。

時代の変化とともに、徐々にメガネの利便性が注目され始め、14世紀の終わりには、宗教画や文学作品に、メガネが描かれるようになりました。

18世紀頃には、ヨーロッパでのファッション文化の進展を受け、貴族が、オリジナルの美品装飾としてメガネに着目した影響で、様々な形のメガネがつくられるようになります。

彼らの美意識の高さが、工芸品とも言えるデザインでかつ装飾性の高いメガネを、次々と誕生させるきっかけとなったんです。

この頃から、ステータスとして、付加価値を高めるのにメガネが用いられるようになりました。

日本にメガネが初めて伝来したのは、16世紀頃。

室町幕府の12代将軍、足利義晴に渡ったのが最初という説が有力ですが、

16世紀初頭から半ばにかけて、

「フランシスコ・ザビエルが、時の周防の国主に献上したのが、日本に最初に伝来したメガネである」

という記録も残されています。

ちなみに、メガネに付いている『鼻当て』。

当時輸入されていたメガネは、欧米人の高くて彫りの深い鼻に合わせて作られていたため、日本人が付けると、レンズにまつ毛がついてしまっていたそうです。

この問題を解決するために、開発されたのが、鼻当てでした。

鼻当て付きのメガネは、日本人の鼻の高さを補うために、つくられたものだったんですね😌

最後まで読んでいただきありがとうございました🌈

いいなと思ったら応援しよう!