『ラブフォーティー』読んでみた【独り言多めの漫画感想文(辛口)】

久しぶりにテニス漫画を買った。

テニス漫画と言えば(私の知っている限り)『テニスの王子様』『ベイビーステップ』、それに『ブレークバック』『バギーウィップ』なんてのがある。ただ、最も知名度のある『テニスの王子様』が、最後テニスを媒介にしたバトル漫画になってた印象が強いから、もはや普通のテニスじゃ物足りなくなってるきらいはある(そういう意味では、テニス漫画の後が続かない大きな原因の一つはテニヌ作者と言っても過言ではない。何だよテニヌって)

その辺も踏まえた上で、私個人の独断と偏見を交えた『ラブフォーティー』感想をお話ししようと思う。あくまでこれは一読者の感想に過ぎないので、「結果出してから言えや」という全うな意見は胸の内にしまって、そっと燃えるゴミ収集日にまとめて出して欲しい。よろしければお付き合い下さい。

手始めに、作品から個人的に気になったワードを拾っておく。

・テニスIQ

・成る

・この神聖なコートを穢す者は俺が粛清する

主人公は祖父が将棋の名手で、その孫という設定。祖父とする将棋を楽しみに日々を過ごしていた主人公は、その死をきっかけに〈ただの運動不足解消〉に過ぎないはずのテニスにハマっていく。

さて、創作の上で最も重要なのは「一刻も早く読者をこっち側に引き摺り込むこと」だと思っている。そのために必要になるのは共感材料、いわゆる「共通項」の提示。分かりやすいのが某バスケ漫画。一目惚れしたヒロインに対して、バスケの「バ」の字も知らなかった桜……主人公が、実際にバスケをやっていく内にその面白さに気づく。

導入に当たって、まずはヒロインの出現。「恋」というπの大きい共通項を提示する。加えて張り合い、高め合うための「モテてバスケも上手い」ライバルも出しておく。ちなみに女性読者を引き込んだのはそんなライバルの功績だと思っている。戦隊モノでも女性ウケがいいのは大概ブルー。自分がどうしたいかに重きを置き、自立した男性は、どうあっても女性の目を引く。

ちなみに私をバスケにぶち込んだ諸悪の根源母は、それはそれは長いこと流川を待ち受けにしていた。マジかよ。

そうして当時、まだ分母に開拓の余地を残していたバスケの世界に引き摺り込んだ。実際この漫画が出てからバスケ人口は急上昇したという(アメリカ遠征の補助金制度は本当にすごいと思った)主人公の成長とともに自分たちも成長していく。そうして結果論、成功した漫画として例を挙げたが、偏りを防ぐため、簡単にもう二つほど提示する。

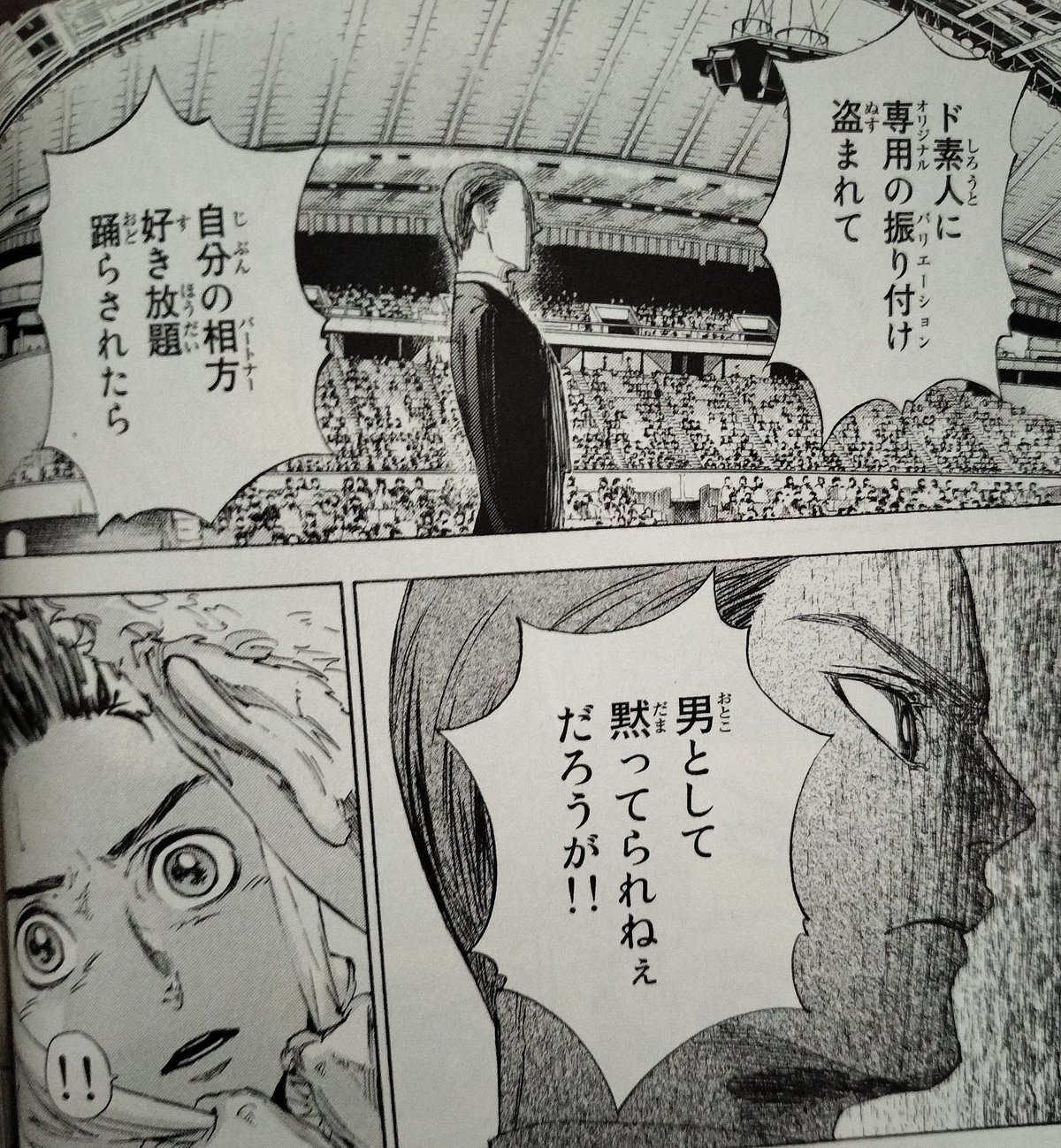

一つは『ボールルームへようこそ』

こっちの方がチーム戦というより個人戦に近い。この漫画が強いのは社交ダンス、ベース最初から「男女」で描かれているため。カップルを組むまで、組んだ後と、さまざまな問題にぶち当たる。面白くない訳がない。

残る一つは「灼熱カバディ」

チーム戦だが、明確なヒロインを提示しない、異性を絡ませない点を考えると、非常に優秀な作品と言える。じゃあ共通項は何かというと、主人公が抱える孤独。これは主に青年期、誰しもが一度はぶつかったことのある感情に違いない。団体競技をしていても個人技だった。何より欲したのは仲間。そこへ個性豊かなメンツが現れる。まさに友情、努力、勝利(ジャンプちゃう)

感情を乗せる、頂点を描けるというのもこの作品の良さだと思う。そう。いい作品は読者の感情を読み、共感を引き出し、その上でハラハラドキドキさせる訳で。

テニスは競技人口として分母が小さくない。中高生で選ぶ部活として常にトップ3に入っているし、そもそもテニスの王子様に影響を受けた世代が今まさに子供をテニスに入れようとしている訳で(知らんけど)。だから初手から難しい所はある。ローディングが長いというか、実写版幽遊白書観た人いれば分かってもらえると思うんだけど、幽助死んで生き返るまでがとにかく長い。蔵馬、飛影にすら全く辿り着く気配がない。ここでの離脱を防ぐためにも、とにかく頭に一個起爆剤が欲しい。

「分かってる」ローディングを飽きさせないヒロインや仲間ありきで、テニス本体を語るのはそれから。じゃないと〈五感全て使ってる気がするんだ!〉とか言われても、「はあ」という温度差が生じるだけ。単語の持つ力に中身がついていかない、典型的な読者置いてけぼりパターン。

繰り返す。大事なのは一刻も早く読者との共通項を見つけ、提示すること。そこにメリットを期待するから、読者はそこに留まり、時間を割く訳で、表現者であってもまずは聞くこと。そうして聞いてもらう。基本的なマナーは軽んじてはいけない。

と、ここに来て最初に提示した、私個人の共通項についてコメントしておく。

【テニスIQ】

〈IQが20以上離れると人って会話が通じにくくなるってさ〉

〈俺たち近いのかもな テニスIQ〉

主人公がすげぇ上手い人と目隠し将棋のように口頭でテニスをしていた場面。ただのIQではなくテニスに特化したIQ。これは愛情度と言い換えてもいいと思っている。表現の仕方に個性が出るだけで、基盤となるものはある程度共有できるような。筆記ないから実技で測るしかないんだけどね。見る人が見れば分かるんだろうか。

【成る】

将棋を根にもつ主人公だけにいくつもの勝ち筋を見出せる。その中で「成る」の表現も出てくるのだが、個人的には使い所がイマイチで盛り上がりに欠けるというか、この表現使いたくて焦って出した感があった。読了後、どのシーンで「成っ」たか思い出せず、たった一冊の中を探し回った。

「成る」って要は進化で、前後で全く別の生命体になるくらいの変化があるはずで、個人的には個人の中だけで「成る」ことはほぼ不可能だと思っている。

そこには必ずと言っていい程人が関わっていて、たとえば朝井リョウさん『少女は卒業しない(エンドロールが始まる)』から抜くと、恋をした女子高生が「成っ」たのは、先生という絶対成就しない片思いに腹を括った時。ベース男女。からの、加えて分身のような相手、大切な仲間(箱)。個人が個人の中だけで「成る」というのは、だからどうしても弱い。それは明確に言葉に負ける。

【この神聖なコートを穢す者は俺が粛清する】

分かる。分かるけど身内ノリ。テニスIQ近い者同士ならまだしも、単純に外から見るとサムい。愛だの恋だの言ってる私があえて言う。ついでに言うとタイトルもサムい。

数学オリンピック×料理な『フェルマーの料理』なんかは素晴らしいと思う。『アオアシ』作者でもあるけど、この方すごいおモテになるんだろうなと勝手に思う。どっかに香っちゃうんだよね、作者ってのは。

という訳で続巻を買う予定はありませんが、作品の絵に関しては非常にキレイだったことを残して締めさせていただきます。長々とお付き合い、ありがとうございました。