病気を見ずして病人を診よと言った高木兼寛を生んだ宮崎は、総合診療医の聖地である

漫画「一九番目のカルテ 徳重晃の問診」(作画冨士家カツヒトさん、医療原案川下剛史さん)は、総合診療医を扱っています。

医師になって3年目の整形外科医である滝野は、子どもの頃からの夢だった「なんでも治せるお医者さん」を目指していました。

でも、そんな医者はどこにもいないことがわかってしまいます。

ところが、ある患者さんの診察をきっかけに、「総合診療科」の徳重医師の下に、整形外科から転科を希望することになりました。

漫画第1巻の、出だしのナレーションは、まるで詩です。

現代日本の高度に発達した医療は

「一八」の専門領域を生み出した

故に今医師と呼ばれる人間は皆

それぞれの分野を極める専門医(スペシャリスト)なのだ

それぞれの専門性は細かく深くさらに細分化され

その専門性たるや

同じ医師でも

他科のカルテを読む事が

できない時もあるほど

ある分野の病気は

その分野の専門医でないと

診断と治療は行えないと

言っても過言ではない

「効率よく間違いのない診断」

そのために

自分の専門以外の

症例は他科へ回す(コンサル)のが

通例だ

ただそれは

一歩間違えれば

「たらい回し」の

温床になる

そんな中で

日本専門医機構は

「特定の臓器を専門としない一九番目の専門医」

として

総合診療科を

設置した。

各科へのいわゆる

「ゲートキーパー」の

ような存在……

先輩が言うように

「仕分け役」ともしばしば

揶揄されることもある

平成25年に日本医師会・四病院団体協議会連合会が提言した「かかりつけ医」には、こう書かれています。

何でも相談できる上

最新の医療情報を熟知して

必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき

身近で頼りになる

地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師

こうした医師は、かつて大分県の平松知事がやっていた「一村一品」運動のように、一村一総合診療医運動を展開して、養成して配置していくべきと思います。

モノに例えて恐縮ですが……。

そもそも、医学部の図書室には、漫画は置いてあるのかしら?

もし、置いてなかったら、一九番目のカルテを最初に並べて欲しいかも。

東京慈恵医大の創始者で、宮崎県出身の高木兼寛の「病気を見ずして病人を診よ」は、まさに総合診療医のための言葉!

宮崎こそ、総合診療医の発祥地。

政府の規制改革推進会議は、専門医制度の18の基本領域のうち標榜が唯一認められていない総合診療科について、標榜可能科目への追加を検討するよう厚労省に求めています。

厚生労働省は、

特定の臓器や疾患を超えた多様な問題を抱える患者等が、

総合診療を担う医師の受診を希望する場合の医療へのアクセスを円滑化する観点から、

医学医術に関する学術団体の意見を踏まえつつ、

標榜可能な診療科明に総合診療科を追加することについて、

検討し、

結論を得る。

令和7年中に結論が出ます!

もし、各医療機関で総合診療科が標榜できるようになれば、画期的な変革で、医療のイノベーションになることが予想されます。

医学は細分化することが進化でしたが、

逆に、統合化、総合化した方が

地域医療がうまく回ることに、

多くの関係者が気がつきました。

なによりも、患者のニーズがあります。

宮崎に講演に来られた産業医大の公衆衛生学の教授に聞いたところ、カナダで最も伝統のあるマギル大学の医学部の卒業生は、患者のニーズに対応して半分近くが総合診療医を目指すとのこと。

世界的な潮流になってます。

総合診療医に、風が吹いてきたようです。

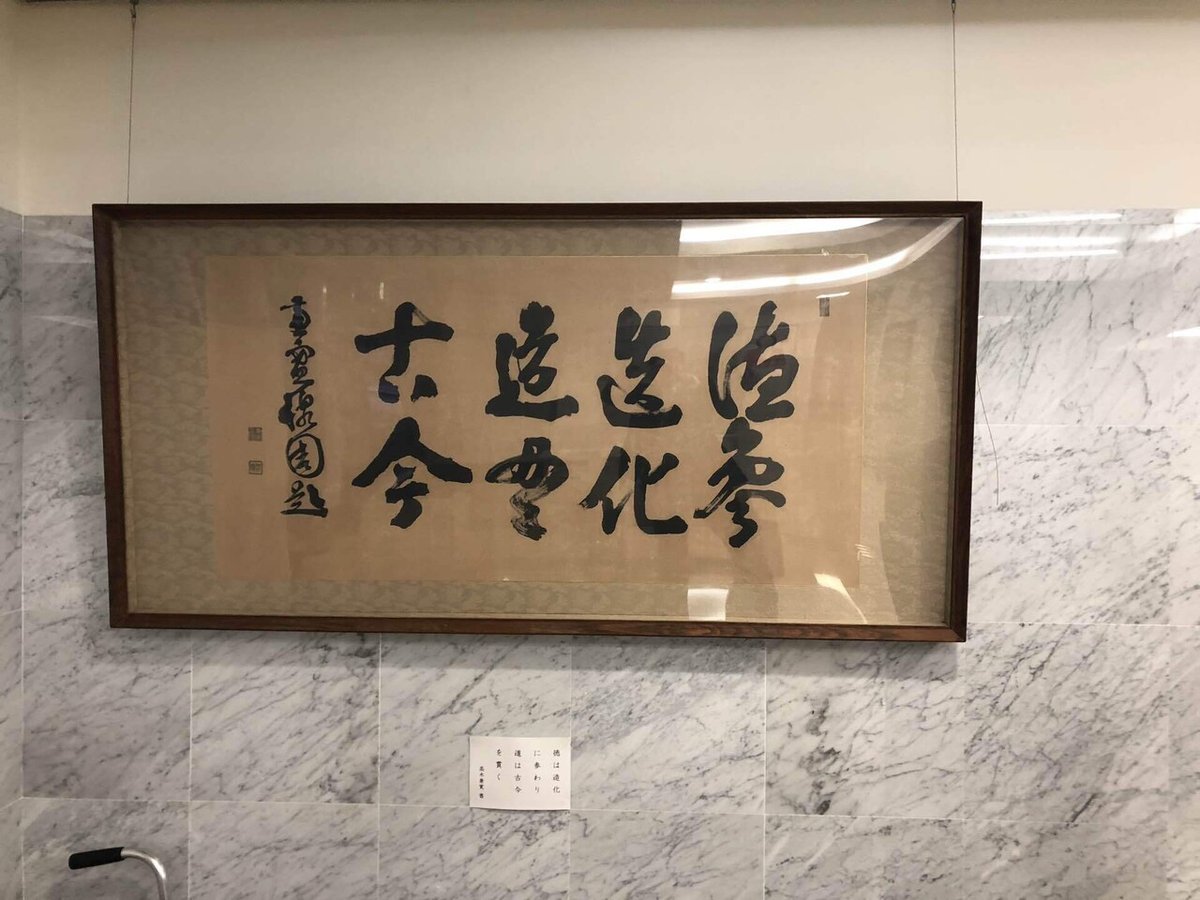

道は古今を貫く

高木兼寛先生のお言葉です。

宮崎大学医学部も、令和7年1月16日から、総合診療科の教授の公募をはじめました。

締め切りは令和7年3月14日。

聖地宮崎で、医学生を育ててみたいという想いのある総合診療医は、チャレンジしてみてください!