ボヘミアンネクタイ若葉さわやかに(久保田万太郎、あるいは悪漢の涙 第十回)

永井荷風は、万太郎について語っている。

それならば自分なぞが差出口をせずとも、久保田君は既に己の缺點の何たるかについては能く氣のつく性質の人である。由来多少たりとも自分を知つてゐる藝術家は自己の特徴の何たるかに對しては卻て甚不確實であるかはり、其缺點は大抵最初からよく氣がついてゐて、それでなかなかなか矯正して行く事のできないものである。

----永井荷風『万太郎「浅草」跋』----

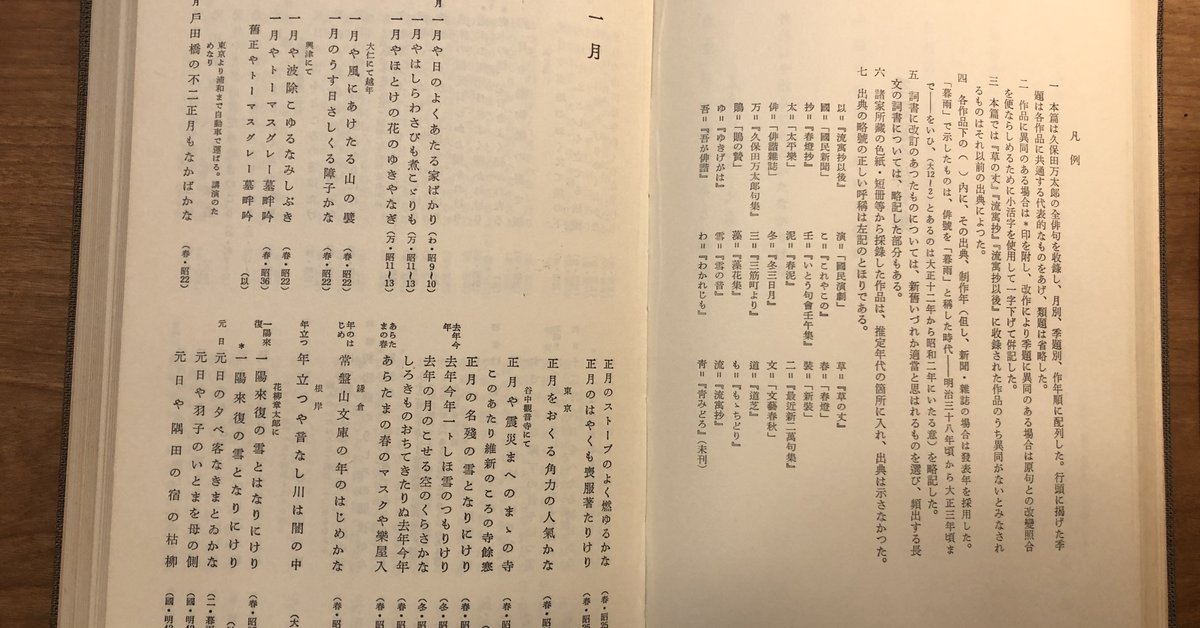

万太郎は、明治四十二年に慶應普通部を卒業しているが、この頃から同級の大場惣太郎(白水郎)とともに俳句を作り、秋聲会系の運座を回るようになった。

運座では、集まった人々が題を決めて句を作り、お互いに点を入れる。文政年間に始まり、天保年間から流行したが、明治時代、正岡子規によってその方法が定められ、日本派俳人の定式となった。

作者を伏せて読み上げた俳句に点をいれる。点が集まることを「抜ける」という。

「さうしてどこへ行つても自分たちの句の面白いやうに抜けるまゝ、深川の乗燭会、新橋の竹馬会、牛込の行餘会。----さうした秋聲會系統のいろ いろの集まりに三四の友達たちと理由なく毎月出席した。」(万太郎「『道芝』跋」)

見よう見まねではじめた十七字が評判を得た。

句が抜けてたとき、作者はじぶんの作だと名乗り出る。万太郎は嬉しそうな顔をみせるわけでもなく、無愛想に低い声で、「暮雨」というだけだった。

万太郎は、その頃、俳号を「暮雨」としていたのである。

二十歳になったばかりの青年の大人びた態度は、どう見てもかわいげがない。連座につどう連衆たちをさぞくやしがらせたに違いない。

しかし当人たちにとってみれば、はじめたばかりの句作が抜け、何十年とこの道にいそしんでいる年輩者切歯扼腕させるのは、さぞ得意な毎日だったろう。

年々、演劇を観るのが楽しくなってきました。20代から30代のときの感触が戻ってきたようが気がします。これからは、小劇場からミュージカル、歌舞伎まで、ジャンルにこだわらず、よい舞台を紹介していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。