407.「9×10=91」と書いたアルベルト・アインシュタイン

これはかのアルベルト・アインシュタインの逸話。

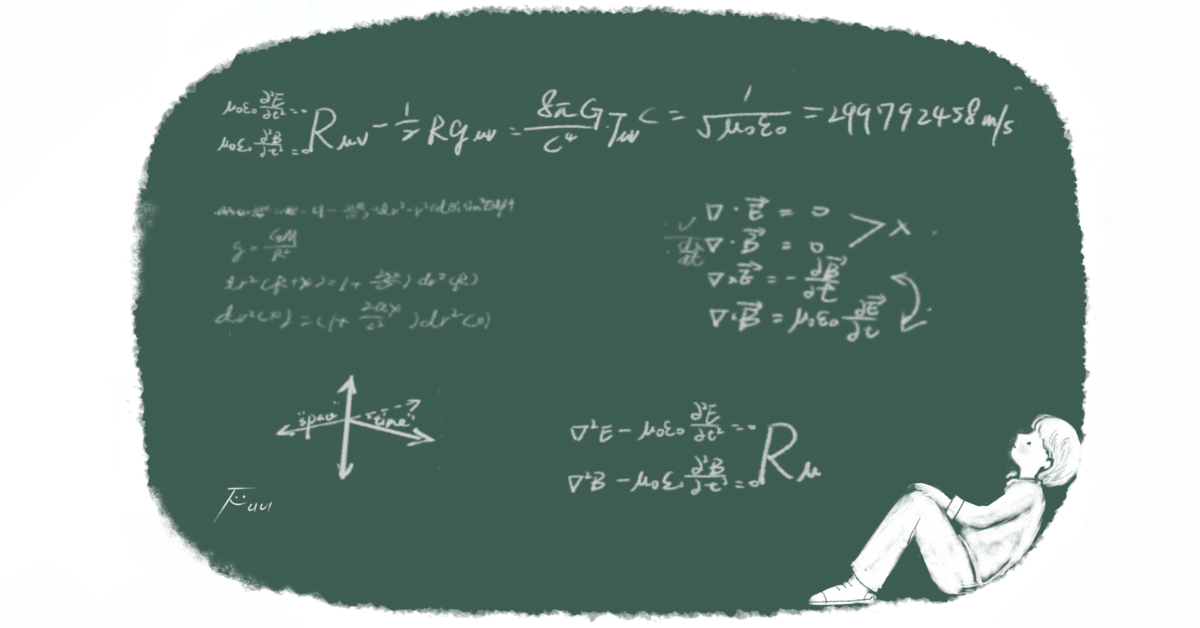

ある日の授業で、アインシュタインは黒板に次のようなことを書いた。

9×1=9

9×2=18

9×3=27

9×4=36

9×5=45

9×6=54

9×7=63

9×8=72

9×9=81

9×10=91

クラスは騒然とし、生徒は思わず笑った。

アインシュタインが答えを間違えたからだ。

9×10の答えは91ではなく、90である。

アインシュタインは生徒の笑いが静まったのを待ってから、このようなことを言った。

私が9つの問題を正く解いたことを、誰も祝福しなかった。

しかし、たった一つの間違えに対して皆は笑い始めた。

その人物がどれだけ成功したとしても、

社会はほんの小さな間違いを見つけ、指摘する。

しかし、決して間違えない人がいる。

それは、何も挑戦しなかった人である。

どこまでが正確にアインシュタインの言葉なのかわかりませんが、このような逸話が残されています。

この短いお話から僕は大きく三つの学びを得ました。

①間違いは挑戦の友である

挑戦しない人は、何もしないので何も間違えない。

最後のメッセージからそのようなことが受け取れます。

逆に言うと、挑戦する以上間違いは付き物であるということ。

学校教育では、間違えないように、100点満点を取るように教育されてきました。

しかしひとたび社会に飛び立てば、そこは失敗からしか学べないことばかりが世の中に並んでいて、右を見ると間違いを恐れて尻込む人がいて、左を見れば正解探しの旅に彷徨ている人がいて、社会は挑戦の手前で堂々巡りをしている人々で溢れかえっています。

間違いや過ちをする生き物であることと受け入れること。

間違うことと仲良くなって、友達になれれば大したものです。

きっと挑戦が面白くてたまらない人生が待っていることでしょう。

②間違いはプロセスの一つ

前述故に、つまり間違わずに成功した人は世の中にたったの一人も存在していないことになります。

つまり、挑戦し成功を収めるには間違いはプロセスの一つで、それこそが何なら正解といえる道なのではないでしょうか。

9×10で人生は終わりませんから、9×11、9×12とその先も無限に続いていきます。

そうすると大事なのは、9×10で間違えたとしてもその答えを早く改善して、次の9×11に進むこと。

9×11の先にに進める人は、9×10を解いた人だけなのです。

時には答えを91と書いてしまうでしょう。

気にせず進めとは言いません。

改善をして次の問題に生かせばいいのです。

人生観として、とても大切な学びだと思います。

③社会には粗探しに時間を費やす人も存在する

9×10=91という間違いを見つけて指摘する、そんな社会であることは変えようのない事実でもあります。

何を成し遂げたとしても、その途中だとしても、何かの過ちやおかしなところがあれば叩かれる。

世界中の人々がつながったこの世では、それは避けられない事象でもあります。

粗を探すこと、自分の正義を振りかざすこと、悪いこととは言いませんが、そんなにも大義を掲げるのであれば、自分自身の人生に向ければよりいい生涯になるんじゃないだろうか、なんてことも思っています。

そのエネルギーも、なかなかすごいけどなぁ、と思うような人がたまに粗探しに躍起になっているところを見ると、どうしようもないのですが少しもったいないなという気持ちが生まれることもあります。

残念ながら、ハンマーしか持っていなければ、すべてが釘のように見えてしまうそうなので。

どうせなら、挑戦を応援する方の人でありたいし、小さな成功を祝福できる人間でありたいし、間違いを何度も乗り越える人生でありたい。

僕は、「9×10=91」になることを恐れない。

その先も、人生は続く。

note発信に特化した情報をお届けするXはこちら。