シティズンシップ教育について(教育史をふまえて)

きっかけ:教育事業の構想をしていたら、知り合いに「シティズンシップ

教育に関連があるんじゃないですか?」と言われ興味が湧いた

読んだ日:2020月12月

こんな人へ:シティズンシップ教育や教育史、教育哲学に関心のある人

ーーーーーーーーーシティズンシップの形成と発展ーーーーーーーーーー

もともと、シティズンシップは、17世紀、18世紀の市民革命によって歴史の表舞台に登場した概念です。主権者としての市民層を表し、当時は一部の成人男性に限られていましたが、やがて、国民国家が発展し、選挙権が拡大されていく過程で、シティズンシップは、国民国家への帰属、およびそこでの権利を意味する概念として拡大、発展してきました。日本でも2015年に公職選挙法が改正され、投票できる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられましたよね。

(写真:『日本における選挙権の拡大』より)

社会学者のT・H・マーシャルは、シティズンシップを、国民国家の次のような三つの発展段階でとらえていると言われています。

18世紀の個人的自由をあらわす市民的権利から、19世紀の参政権や政治参加を表す政治的変化を経て、20世紀の福祉国家段階における社会的権利へと、市民権としてのシティズンシップは発展してきた。と

ここまででシティズンシップは国民国家への帰属とそこでの権利を意味する概念として扱われています。

1980年代にイギリス保守党のサッチャー、アメリカ共和党のレーガンが、福祉国家批判を前面に掲げた教育改革を展開した結果、福祉国家的シティズンシップの理念は失墜します。しかしながら、サッチャー、レーガンらの新自由主義的な路線は内部に矛盾をはらんでいました。すなわち、一方では市場原理を重視し分権化と規制緩和を志向しつつ、もう一方では、共同体主義にもとづいて教育への強力な国家統制を志向するという整合性のなさがあったのです。

冷戦終結を機に、そのような保守主義の失速後に、1990年代に替わって台頭したのが、「第三の道」という新しい主義です。アメリカでは、93年に民主党のクリントンが大統領に当選し、イギリスではブレアが94年に労働党党首となりました。ブレア政権の理論的支柱であるアンソニー・ギデンズは、著書『第三の道』で、それを「旧式の社会民主主義と新自由主義という二つの道を超克する道、という意味での第三の道」であると定義しました。それは「コミュニティの再生」によって「アクティブな市民社会」をつくること、そして、「シティズンシップの尊重」や「公共空間に参加する権利を保証すること」などを骨子とする「包含(inclusion)としての平等」等を唱えています。本書『シティズンシップの教育思想』では、アメリカのチャータースクール制度を例にとり、「第三の道」といっても、そこに単一のビジョンがあるわけでなく、むしろそこでは規制の緩和によって、それまで封印されていたアイデンティティ・ポリティクスなど政治問題が噴出し、政治的相克が顕在化していく可能性が含まれていると言っています。

(写真:トニー・ブレア(右)とビル・クリントン(左))

この後に著者の小玉先生は、重要な問題提起をしています。

「1970年代以降、国民国家の発展形態である福祉国家が再編され、組み替えられつつある状況のなかで、近代的シティズンシップの概念を批判しつつ、同時にそれを組みかえ新しいシティズンシップの可能性を模索していくという、両義的な課題に私たちは直面している。」

今日シティンズシップの教育を考え、実践していくためには、一方で、今日までの近代教育思想を根本から批判しつつ、同時に、その組みかえによる新しい公教育思想の可能性を追求することが求められているのです。

この本では、この論題に取り組むために、古典古代から現代までの教育思想史の重要事項について論じています。そこから新しい公教育思想のあり方を検討する材料を提供しています。私は個人的に関心のある話を要約してのせます。少しでも自分の考えと近い、もしくは繋がるかもという感覚が走れば、ぜひ原本を読んでみてください。

ーーーーーーーーーーーーー知識偏思社会の経緯ーーーーーーーーーーー

哲学の始まりはソクラテスであったとか。ソクラテスは、自分が住むアテネという民主主義の都市国家で流通していた法やルールを批判していました。街角でアテネの市民に論争を挑んでアテネの法やルールがおかしいことを告げて歩いてました。このソクラテスの論争が哲学の始まりとされています。法やルールの根拠を疑って、それを批判するということが哲学の役割だったのです。ソクラテスはそれを批判することが市民の成熟と都市国家の活性化にとって不可欠のものと考えたのです。しかし、最終的にソクラテスは法と秩序を乱すものとして死刑になりました。それ以来、哲学と法、哲学と政治の間に溝ができたとされています。「既存のルールを根底から破壊する危ないもの」これが哲学の特徴となるのです。

このソクラテスの刑死問題に象徴される、哲学と政治の対立関係は、それ以降の哲学にとって大きな影響を与えたとされています。ソクラテスの弟子のプラトンは師匠であったソクラテスを殺すことになった当時のアテネ政治に対して深く絶望し、批判的な考えをもつようになりました。20世紀の政治思想史家のハンナ・アレントはこのアテネ政治に対するプラトンの絶望が、その後の哲学と政治の関係を決定づけたという。プラトンは『国家』のなかに、ソクラテスを登場させて、哲学者こそが、政治をやるべきだと、いわせました。この考えが所謂、哲人王のテーゼであり、このテーゼ以降、近代の思想や哲学の中心的な流れは、哲学なり理論というものが政治をコントロールするべきだ、そうしないと政治は暴走してうまくいかなくなる、という考えに支配されるようになったのです。

ソクラテス自身は、法やルールを批判しようとしたが、法やルールを見下すのではなくむしろ尊重し、民主主義を活性化させようとしていました。つまり、ソクラテスは哲学と政治の対立、緊張関係を前提としながらも、両者の対等な均衡の関係を目指していた。ところが、プラトン以後は、政治とか民主主義というものを、哲学より価値の低いものとみなすようになってしまったのです。

このように哲学と政治、あるいは理論と実践を対立させ、後者(政治、実践)よりも前者(哲学、理論)を優位におく捉え方は、今日の学校教育にも通ずるものがあるのではないのでしょうか。学校教育でも、教科の授業で教えられる知識とか理論が重視される一方で、生徒会や学級(ホームルーム)活動などを通じて政治的な判断力や民主主義を身につけることは、「特別活動」として、教科教育よりも低い位置にないでしょうか。「知識をまず身に付けなければならない、知識を身に付けて理論的に賢くなれば自然と政治的にも市民的にも成長するのだ」という考え方が優勢であると言える。今日の知識重視、理論重視という文化の背景には、プラトン的な考え方が背景にあり、「プラトンの絶望」は、今日の私たちの学校や文化のあり方に影響を与えているのです。

ーーーーーーーーーフランス革命と「啓蒙」の誕生ーーーーーーーーーーー

知識重視、理論重視の傾向は、啓蒙思想にも影響を与えているとされています。「啓蒙」という言葉は現在のような意味で登場するのは、近代になってからで、時代的には18世紀からである。産業革命によって資本主義社会が成立する時代に、啓蒙思想が登場したのである。

啓蒙思想の代表的な思想家としては、『人間精神進歩の史的素描』という本を書いたコンドルセ(1743~1794)がいる。コンドルセは、フランス革命の理論家として革命によって新しくつくられる国家の教育(公教育)がどういうものであるべきかということについて、教育改革の政策立案をした人物である。フランス革命期には、彼だけでなく、さまざまな公教育の構想が競合し、それらは多かれ少なかれ今日のわれわれの公教育に影響を与えているとされています。

コンドルセの思想は、大きくいうと、次の二点で、今日の教育に影響を与えているとされる。一つは、公教育というものが歴史の進歩をになう存在でなければならないということ。そのためには、歴史の進歩をになう学問、すなわち、近代科学を教えなければならないということ、そして「そこでの教育は、知育を中心とし、宗教=道徳の教育は、両親の自由にまかせるべきものと考えられた」という点である。つまり、コンドルセは、公教育のカリキュラムでは規律か道徳、宗教よりも学問の教育(知育)を第一にしなければならないということを主張した。

もう一つは、「子どもの成長・発達の権利と、その実質を保証する学習の権利は、子どもの権利の中核をなす」というものである。「教育というのは、新しい世代を育てることだ」、ということである。新しい世代は、歴史の進歩の体現者であるため、新しい学校教育において作り出さなければならないとコンドルセは考えた。

以上のようなコンドルセ的な考え方(科学の教育、学問の教育重視)は、プラトン以来の哲学や理性、ロゴスによる政治や社会の支配という枠組みを、引き継ぐものと見ることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※コンドルセの教育改革は、彼の属した党派(ジロンド派)が政権をとっていた期間が短かったため、彼の生きた時代には実現していない。結局、彼の教育改革が活かされるようになったのは、それから100年後のフランスに第三共和制が成立し、義務教育制度が始まってからであった。

※コンドルセに代表されるような進歩主義的啓蒙思想は、日本の戦後教育にも影響を与えている。例えば、戦後日本の教育学者宗像誠也(1908~1970)はコンドルセに依拠して、教師は「真理の代理者」だと説いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コンドルセ的な啓蒙主義の考え方は、進歩主義の歴史観に依拠したものであるから、社会が発展している時代(日本だと高度経済成長期)においては、一定の成果があるかもしれない。世界的にみて、経済成長が止まったのは1970年代の初めとされるが、日本はバブル景気によって、1980年代までは啓蒙主義的進歩史観を引きずっていた。しかし、バブル崩壊後、その史観はリアリティを持ちえなくなってしまった。思想的にはいわゆるポストモダン(答えのない時代)が到来したのである。

社会の発展の停滞、(来るべき)外部の喪失、啓蒙的理性の失効という状況が土台となり、教師が社会や子ども、あるいは親に対して、啓蒙的理性の担い手として振る舞うことが難しいとされている。しかし、教師は教師としてリポジショニングの必要があるため、そこでは、子どもといかにして関わることができるかや、子どもとどういう関係をつくることができるかということが価値の基準となっていく。何が教えられるかや、子どもにとってそれがどういう意味があるのかということは、それ自体としてあまり問われなくなってくる。そういう教育の内容的なことは抜きにして、教育の方法的なことそれ自体に意味があるという考え方が勢いを得ていく。教師が何かをやることで、例えば子どもたちが授業で活発に発言することができるようになったりすると、そのこと自体が評価されるようになった。意味や内容が棚上げにされたまま、結果だけ評価される、そうした傾向が日本でも1980年代ごろから支配的になったとされている。

ーーーーーーーカントを参考に啓蒙について考えるーーーーーーーーーーー

カントは18世紀に活躍したドイツの哲学者で、その主著『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』は、ハンナ・アレントやフーコーなどに影響を与えたとされている。そのカントは、『啓蒙とは何か』という論文で「啓蒙とは、人間が自分の未成年状態から抜けでることである」という定義から始まる。ここでの啓蒙とは教育に近い意味であり、当たり前のことを言っているように聞こえるが、実は、未成年状態から脱却して大人になるということが思想的にも社会的にも自覚されるようになったのが近代という時代の特徴とされる。

現代フランスの歴史家、フィリップ・アリエスは『子供の誕生』という本のなかで、「中世の社会では、子供期という観念は存在していなかった」と指摘している。どうしてかというと、近代以前の社会では、いわゆる身分制社会だから、生まれた時点で、将来何になるか、自分の将来の職業や地位がほとんど決まっていたのである。その場合、教育の意味は学校に行って勉強することではなく、それぞれ自分と同じ身分や地位の仕事を持つ人々からなる共同体に適応していくことが、大人になるということだったのである。

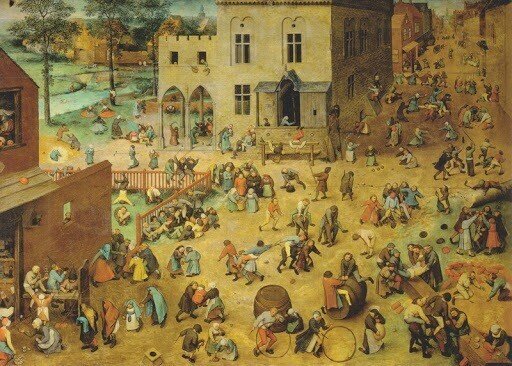

(写真:ブリューゲル『子どもの遊び』)

その時代においては、大人と子どもの境界は必ずしも明確ではなく、いわば、そこには小さい大人はいても子どもは存在しなかったのである。「子どもの誕生」は身分制秩序とそれにもとづく共同体が崩壊し、近代の家族と学校が成立して以降のことだったのです。

そうなると、カントのいう啓蒙とは、将来について何も決定されないで生まれてくる人々が大人になるという難しい問題を突きつけられた、そういう近代という時代の特徴をとらえた概念であるといえる。

この問い(いかにして大人になるか)は、現在でも重要な問いであり続けていると実感できる。

ーーーーーーーーーー大人と子どもの境界線ーーーーーーーーーーーーー

(写真:沖縄の成人式)

戦後日本社会の経済成長を支えてきたのは、家族、学校、企業社会の三位一体のトライアングルであり、この構図が子どもを大人の世界から家族、学校へと隔離、育成してきた。今、このような大人と子どもの境界線は、かなり揺らいでいる。バブル崩壊以前の日本では、基本的に、学校を卒業して企業に就職するということが、大人になることとほぼ同義であった。つまり、卒業=就職=親からの自立=大人というふうに、大人になるということが、家族、学校、企業社会のトライアングルのなかで位置付けられていた。そのシステムも大きく揺らいでいる。その例として、例えば、「荒れる」成人式、「ひきこもり」、フリーター問題などの議論をあげることができる。学校を卒業しても就職先がない、あるいは就職しない若者がいる現実がある。これは、就職=大人になるという図式が以前のようには確立していないことを示している。

この大人と子どもの境界という問題を考える際に、最近注目を集めているのが、「シティズンシップ」である。イギリスの社会学者であるジョーンズとウォーレスは、「シティズンシップという概念は、現代社会における大人の権利と義務について、他のいかなる概念よりも具体的に表現している。われわれは、この枠組みを使って成人期への移行を考える」としたうえで、この移行について「離家は、家族という私的世界から公共世界に移ることを表している。依存と自立の問題は、さらに目に見えて家族から国家に移る」と述べている。福祉国家段階でのイギリスでは、学校を卒業し親の保護を離れて自立し、国家との契約関係にはいることによるシティズンシップの獲得が、成人期への移行を画するメルクマールとして機能してきたというのである。福祉国家の再編によって、シティズンシップの枠組みも組み替えられようとしているが、ジョーンズとウォーレスはこのシティズンシップの組みかえという論点を、ポスト福祉国家段階における成人期への移行に関する新しい枠組みの模索という文脈に位置づけて議論している。

日本ではこれまで、シティズンシップという概念が注目されることは少なかったが、子どもから成人への移行システムが揺らぎつつあるなかで、大人になることがいったいどういうことなのかについての関心が、日本でも高まりつつある。シティズンシップの教育の問題を考えるためには、まず、近代教育思想における国民教育の問題を考えなければいけない。

(写真:演説するフィヒテ)

シティズンシップは市民、場合によっては国民と邦訳される。教育思想史で国民教育について話す際に、必ず引き合いに出されるのが、フィヒテ(1762~1814)である。フィヒテはカント哲学の影響を受け、ベルリン大学の初代総長も務めた人物である。フィヒテは『ドイツ国民に告ぐ』という連続講演で分裂した領邦国家としてのドイツをフランスに占領されてしまう前に、教育によってドイツ国民をつくり、そのドイツ国民によって統一ドイツをつくらなければいけないと説いたのである。フィヒテは教育が国民と国家をつくると考えたのである。

欧米の個人と国家との関係は、戦前の日本のような一方的な忠誠関係ではなく、双方的な契約関係である。この関係にあることが大人であることの基準であり、シティズンシップの一つのかたちとして確立してきた。

日本では、戦前の天皇制から戦後の民主主義に転換したときに、公民教育市民教育の思想が十分成熟しきらないうちに高度成長期以降、国家そのものが後景に退いた。福祉国家に替わって企業社会が、子どもの親や家族に対する依存関係を切断するシステムとして機能し、成人期への移行において国家の果たす役割がそこまで大きくなかった。そのため、シティズンシップという概念が十分に育たなかったのではないかと思われている。

以上をふまえると、日本の教育においてシティズンシップを考える際には、二つの問題に取り組む必要がある。第一の問題は、戦後の日本に固有の問題である。日本では、個人と国家との関係が戦後民主主義のなかで充分には考えられてこなかったため国家との関係を引き受けることをタブー視する風潮があって、その結果シティズンシップという概念が充分育たなかったという問題である。第二の問題は、各国共通に、いま国民国家が揺らいできている状況の中で、シティズン=国民という等式も揺らいできているという問題である。

ここで重要になるのは、学校で教育されるべき市民像の組みかえという点である。特に、政治的な自立と職業的な自立の関係に注目できる。これまでの学校教育には、市民としての政治的な自立も職業人としての経済的な自立、両方を保証することが期待されてきた。そのことは、学校の機能を肥大化させ、教師の負担を増やしたことは否めない。そこで、政治的な自立と職業的な自立の課題を分けて、公教育の教師の仕事を、主として政治的な自立の課題に焦点化することを考えるべき時がきたように思われる。

ここから先は結末に入っていくので、noteには書きません。マルクス(社会主義)の教育学的な観点からの検討やアレントの教育観(過去と未来の間としての教育)など’教育’の思考材料がたくさん詰まっているので、ぜひ原本を読んでみてください。