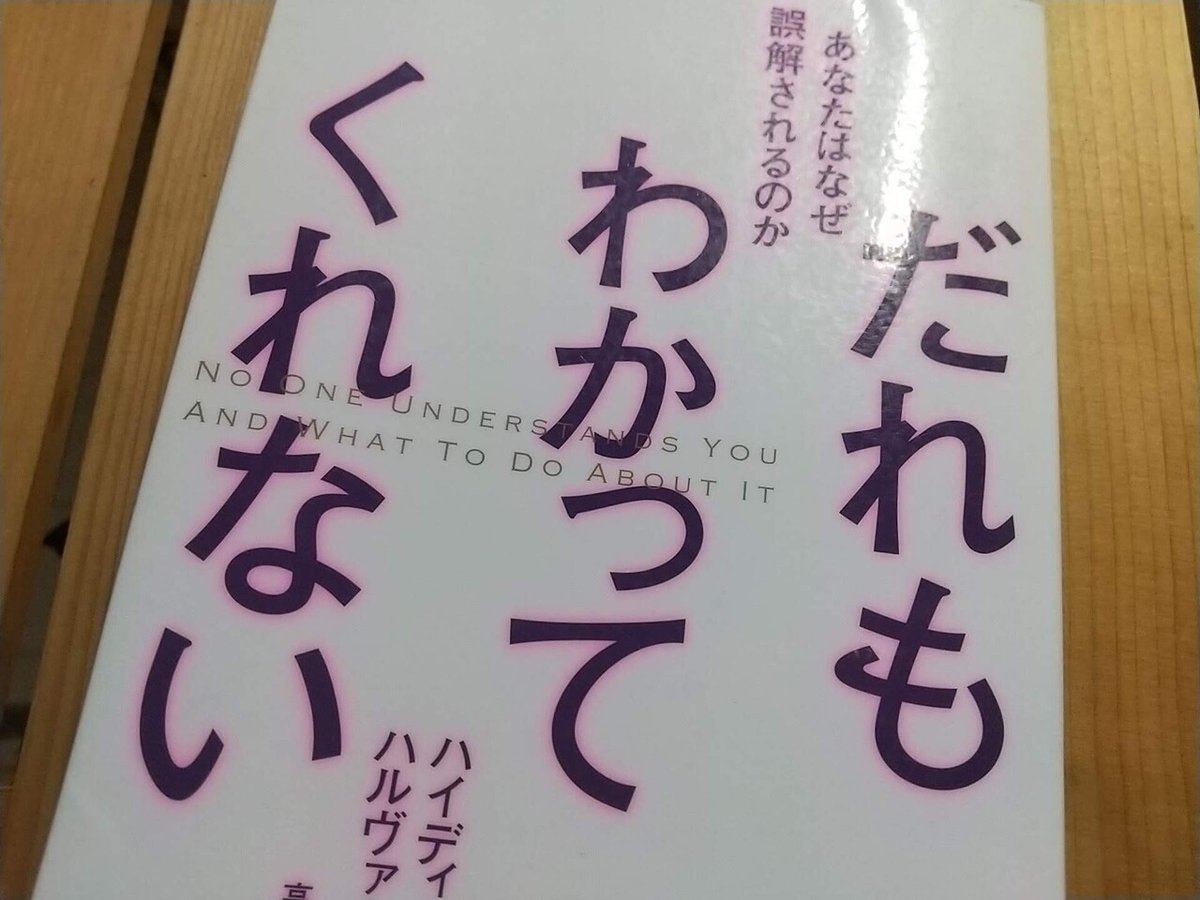

人間関係で損してませんか?~人を正しく理解し、理解されるために~ 「だれもわかってくれない あなたはなぜ誤解されるのか」

人は実は、自分のことをちゃんと理解してないんだけれども、

逆に、他の人からは”自分はちゃんと理解されている”というふうに思いがちだという、”不都合なあるある”があって、その前提で人と付き合いっていくと、人間関係で誤解が減っていく、という話です。

要は自分が思ってるほど、他の人は私のことをちゃんとは見ていないし、理解していないということです。

だから理解してもらうための工夫をしたほうがいいのです。

極端にいうと、人間関係はマイナスから始まっていると思った方がいい、というイメージですね。

そりゃそうですよね。自分のことって、嫌な面も知ってますし、自分に甘く、都合よく解釈しているところってたくさんありますよね。でも他の人はそんなふうにはみてないよ、と、厳しい現実を突きつけられたような気がします。

いろんな言葉で表現しています。

・思い込みで他の人を見ている、人を判断している時に自分もその思い込みで判断されている

・他の人は自分のことを正確に判断してくれるだろうというのは間違いだ

・人はステレオタイプ。カテゴリー分けをいつの間にかしていて、

例えば、リーダーに求めるのは「新しいアイデアをどんどん出す人、クリエイティブな人」ではなくて、もっと落ち着いた問題解決を図る人の方がふさわしい、と、どこかで思っていて、人事の判断に影響している

・見た目がいいかどうかによって判断が分かれる(見た目がいい人を選ぶ)

・ハロー効果、第一印象が大事なこと

あと、

・人柄によって「促進レンズ」=リスクを犯してどんどん何事もやっていこうというひとと

「予防レンズ」=何事にも慎重に慎重に、というその2種類のレンズがあって、人はどちらかのレンズをかけて物事を見ている傾向があるので、

自分や相手がどんな風に物事を見ているのか(要はイケイケか、慎重か)、人の傾向を知り対策する、「傾向と対策」をして

人付き合いしたほうがいい、という提案もあります。

「認知」という言葉で表現したり、具体的な事例をあげたりしていますが、ステレオタイプのものの見方を自分はしていないか、

逆に、本当に他の人に私のことをわかってもらうっていうのは実は難しいので、理解されるため会話、表現、言葉のやりとり、

外見、無意識コミュニケーション、いろんなところを変えていったほうが日々の生活の中では得だ、と理解しました。自分が得するため、楽になるための前提を本が示しているので、そのテクニックで備えればいいわけです。

世の中のあるあるをちゃんとわかった上で、自分の中での解決策としては、他の人に対し冷静に見つめ、

「人は外観ではわからないですね」という理解、経験、ファクトを積み重ね、フラットな人の評価ができるようにしたいです。

職場や学校などの人付き合い、評価で嫌なことがあったとき、嫌なヤツがいたとき、もちろん、イライラを解消するのはとっても大事ですが、もしかして捉え方(認知)のゆがみがあるのかも、と思うようにします。即効性はないでしょうが、漢方薬のような、じわっと内面から効くような結果を得たいです。

(ハイディ・グラント・ハルヴァーソン著、高橋由紀子訳)8月5日読了

いいなと思ったら応援しよう!