易は深淵なるもの 天から与えられた人生の道標

皆さんは、易学と聞いて、どんなイメージを持っていますか?

多くの方が「古臭い」とか「難解」と感じるかもしれませんが、実は易学は、私たちの人生に深い洞察と指針を与えてくれる、天からの贈り物です。

易学は、私たちが日々の選択に迫られたり、人生の岐路に立ったりするとき、天からの導きを受け取るための道具です。

それはただの占術ではなく、私たちの深層心理に潜む真実を解き明かし、人生の複雑な疑問や選択に対する、最高のアドバイザーとなるはずです。

都市伝説系のYouTuber「ミルクティー飲みたい」さんという方がいらっしゃいます。

普段は、都市伝説のお話や解説をわかりやすく解説くださっているのですが、最近、易学という「人類の英知」とも言える占術の本質を、とてもわかりやすく、かつ深く伝えてくれていましたのでご紹介させてください。

易学に興味のある方は、ぜひ一度ご視聴してみてください。

私自身も東洋運命学を長年学んできましたが、彼のように易学の魅力を明快に伝えるのはなかなか難しいものです。

私の妻はいつも「もっとわかりやすく!」と私を“叱咤激励”してくれていますが、今回の「ミルクティー飲みたい」さんの解説は、まさに私が目指す易学の伝え方です!

そこで、彼のYouTube動画の内容を、私なりに要約してみましたので、こちらもご覧いただければ幸いです。

(“ミルクティー飲みたい”さん、勝手にスミマセン)

1. 私たちの生活と西洋文化の影響

日本の現代社会は、西洋哲学、思想、さらには社会システムや医学にまで、西洋の影響を大きく受けています。私たちは、科学的で合理的な思考を日常的に取り入れ、それが当たり前のようになっています。

でも、ふと立ち止まって考えてみると、これら西洋からの影響が私たち日本人にとって本当に適した選択だったのか、疑問に思うことがあります。

確かに、西洋文化は多くの進歩をもたらしてくれました。しかし、それと同時に、私たちの伝統や文化、そして思考の仕方にも大きな影響を与えているのです。

この疑問は、私たちが今一度、自分たちのアイデンティティについて考え直す良い機会かもしれません。

私たち自身が何を大切にし、どのような価値観を持って生きていきたいのか、その答えを見つけるためには、西洋文化だけでなく、東洋の哲学や思想、特に易学のような古い智慧にも目を向けることが大切ではないでしょうか。

2. 明治と戦後の日本の変化

日本と言えば、明治時代から戦後にかけて、劇的な変化を経験しました。明治維新は、私たちの国を根底から変える一大イベントだったわけですが、それによってどれだけのものを失ったのでしょうか。

西洋の文化や思想が一気に流入し、日本は急速に変わりました。経済の成長、社会の発展、生活の向上…これらは確かに私たちの暮らしを豊かにしてくれたと思います。

でも、一方で、日本固有の文化や価値観、歴史に根ざした生き方が影を潜めてしまったように感じることも。

特に戦後の高度経済成長期には、日本は世界のトップクラスの国へと急成長しました。

しかし、その裏側で、私たちは何を見失ったのでしょうか。伝統や文化、そして何よりも、私たち自身の「日本らしさ」をどれだけ大切にしてきたのか、それが問われている気がします。

今、私たちは、急速な変化と成長の中で失ったものに気づき始めています。

もしかしたら、それは古くからの智慧や、先人たちの教えに再び耳を傾け、原点に戻ることかもしれません。明治以降の変化を振り返りながら、本来の日本が大切にしてきたものを再発見することが、今の私たちには必要なのではないでしょうか。

3. 東洋思想の中心「易」への回帰

今、私たちが目を向けるべきは、東洋思想の中心にある「易」です。

易学は、ただの占い以上のもの。それは、宇宙の法則を理解し、自然の流れに沿って生きるための古代中国からの知恵です。

西洋文化に囲まれた私たちにとって、易学は新鮮な視点を提供してくれます。それは、私たちの心と自然との調和を取り戻す始まりとなるのではと考えます。

4. 易の基本「卦(「け」、または「か」)」とは何か

易学における「卦(け・か)」とは何か、ご存知ですか?

これは易学の基本的な要素で、宇宙の原理や自然の法則を表す記号です。

見た目は複雑に見えるかもしれませんが、実はとてもシンプルな真理を表しています。

この世界は、対立する二つの力、“陰”と“陽”によって成り立っているということ。易学では、この単純な原理から生活の指針を見出すことができるのです。

5. 易学は真の自分を発見する優れた道具

易学を学ぶことで、私たちは日々の生活における選択や決断に深い意味を見いだすことができます。

それは、直感や無意識の声を聴き、自分自身の本当の望みや必要を理解する手助けとなります。

日常のちょっとした決断から人生の大きな選択に至るまで、易学は私たちに自然な流れに沿った生き方を教えてくれるのです。

易学は、内なる自分を深く掘り下げ、新たな発見を促す素晴らしい道具となるでしょう。

6.「易学」の歴史と日常生活の関係

「易」という、ちょっとミステリアスなものとお考えになる人も多いと思います。また、易って聞いても、実際なんだかよくわからないですよね。でも、実は東洋の哲学や宗教、医学、武術など、深いところで易学が関わっているのです。

易学は、中国の伝説の皇帝伏羲によって作られたとされる世界最古の占い。でも、それ以上に、東洋の考え方そのものなんです。

「卦」という記号を使って、この世界の陰と陽を表しています。

一見、何のこっちゃって思うかもしれませんが、実はそんなに複雑じゃないんです。この世界を陰と陽で分けてみると、男性は陽、女性は陰。元気な人は陽、大人しい人は陰。

それがさらに進化して、陽の陽、陽の陰、陰の陽、陰の陰…となって、

それが、「春夏秋冬」の四季、「東西南北」の方角も、すべてには四つの面があり、その一つずつが陰陽の気で溢れているのです。

そしてそれが、「八卦(はっけ、はっか)」というものになります。

実は相撲の「はっけよいのこったのこった」も、この八卦に由来しているのです。

だから、易学って、意外と身近で、私たちの日常にも関わっているんですね。

7.易は、悩みや選択問題に384通りの対処法を教えてくれます

ここから、すこしだけ易学について深掘りしてみたいと思います。

易とは、なんと4000年以上の歴史を持つ東洋の知恵。これは、単なる占いではなく、人生の科学の集大成とも言えるものなんです。

私たち日本人にとって、非常に価値のある知識だと思いませんか?

易学の奥深さを皆さんにお伝えするために、できるだけ分かりやすく説明していきたいと思います。

易とは、基本的には自然や人間の変化を解読する古代の知恵。この世界のあらゆるものは、

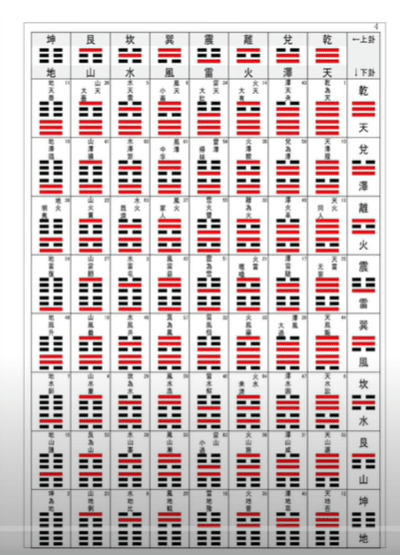

64とおりの卦(現状の説明)×6の爻(対処の選択肢)=384通りの対処法が当てはめられるとされています。

64卦とは、64通りの象 (かたち:現象)の説明と天地の変化への対応法です。

そして、64卦は、先ほど説明した陰と陽の組み合わせから生まれます。

私たちの日々の経験も、実は易学の中にあるパターンの一部。例えば、「朝早起きすると気持ちがいい」や「旅行前夜はワクワクして眠れない」など、日常の小さな経験も、易学では深い意味を持つんです。

人間の悩みは千差万別で、時代や状況によっても異なりますが、易学ではそれらを64のパターンに分類。384の爻を使って分析し、問題解決の糸口やインスピレーションを得ることができるのです。

これは、人生を深く理解するための強力なツール。一度マスターすれば、まるで人生の攻略本を手に入れたようなものです。

もちろん、易学を完全に理解するのは容易ではありません。

私も完全に理解するためには、まだ20年から30年はかかると感じています。ですが、ブログや動画を通して、何度でも学び直すことができます。そうすれば、きっと皆さんの人生に役立つはずです。

8.易学の基本原理:シンプルだけど奥深い陰陽五行説

易の基本は、「陰陽相対性理論」と言われています。ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、実はすごくシンプル。

世の中って、陰(マイナス)と陽(プラス)、つまりプラスとマイナス、

ポジティブとネガティブ、熱いと冷たい、明るいと暗い…こういうもので成り立ってるのですね。

ここで「陰陽五行説」の言葉を思い浮かべた方もいるかもしれませんね。

これは、木火土金水の五つの要素(はたらき)で世界は構成されている、という考え方。

風水でもよく使われていますよね。実はこれも、易学から生まれた思想なのです。

また、易は、東洋のあらゆる思想や文化の根底に流れています。

仏教や儒教の教え、東洋医学や東洋薬学、兵学、人間学、政治学…これらを学ぼうとすると、必ず易学の影響が見えてくるのです。

そして、易を理解する上で大切なのは、自分という「小さな自我」に囚われないこと。

もっと大きな視点、宇宙や人生といった「大きな生命」を見つめることが大切なのです。

私たち日本人は元々自然崇拝の文化がありますから、「自然があって自分がある」という考え方が自然ですよね。

つまり、自分基準で世界を見るのは、本来の日本人の考え方とはちょっと違うんです。西洋の考え方は、自分を中心に世界を捉えるもの。

易学を学ぶことで、私たちはもっと広い視野を持つことができるようになります。

9.易学で理解する「天」とは - 宇宙の創造原理を探る

易学における「天」について深く掘り下げてみたいと思います。

「天」って、何を指してると思いますか?

空、天国、神様…いろんなイメージがあると思いますが、易学ではこれらとはまた違った意味を持っています。

実は、「天」とは大宇宙そのものを指しているのですね。

現代の学問では、宇宙工学や物理学、生物学、科学全般が実は「天」を研究していると言えるんです。

これらは、宇宙や地球、素粒子など、私たちを取り巻くマクロとミクロの世界を解明しています。

そして、最も小さな素粒子や、すべての物質を構成する超ひも理論など、現代の科学が探求しているものこそが、易で言う「太極」に他なりません。

私たちが研究している天とは、この宇宙を創造した原始的な力や要素のこと。

私たち自身、そして私たちを取り巻くすべてのものは、宇宙の一部であり、その始原的な元素から生まれました。

「私はなぜここにいるのか」「なぜ空気があって、空には星があるのか」…これらの問いは、実は「天とは何か?」と問うことと同じです。

東洋では、日本だけでなく、インド、中国、朝鮮でも、天が宇宙を創造したと古くから信じられてきました。

天には人格的な要素を含む「天帝」の概念もあります。これを簡単に言えば「神」みたいなもの。ただし、東洋と西洋の違いは、東洋では天を擬人化せず、体験的なものとして捉えています。

天は無限の創造性や変化を表し、その反対が有限で固定された「地」です。

地は天と反対に、地面や地上を意味し、果てがあり、固定されています。天の反対は地。

そして、天地の働きの中で活動するものを「命」と呼びます。

10.易学で理解する「命」の概念 - 人間と動物の違い

易学における「命」についてお話ししましょう。

この世界には天と地があるけれど、それだけでは人間や動物は生まれないですよね。

だからこそ、3つ目の要素として「命」が必要になります。

人間も動物も「生命」を持っていますが、易学ではこの二つを少し違うものとして見ています。

人間は動物と違い、より複雑な精神世界を持っている。だから人間の命は、「性命」と表現されることがあります。これは、人間の命が一種の大いなる存在からの「命令」であるという考え方。

肉体的な天命を「生命」と呼び、使命的な天命を「性命」と区別しているのです。

ちなみに、「命」の漢字は、「口」と「令」が合わさってできています。

これは「神の言葉に従う人」を表していて、絶対的な存在からの命令や言葉の意味が含まれているのですよ。

日本では、尊い人に対して「〇〇の命(みこと)」という表現を使いますよね?

名前をつけること、すなわち「命名」は非常に重要。

適当に名前をつけるのではなく、真剣に考え、その人の存在意義に合った名前をつけることが大切なのです。

私の経験則ですが、名前と人の雰囲気や印象が一致することは、特に女性の場合に多いように感じます。もしかしたら、あなたも「リナっぽい」とか「ゆいっぽい」とか言われたことがあるかもしれませんね。

11.易学の視点から見た「命」と「数」 - 人生と宇宙の不思議

易学における「命」と「数」について、一緒に掘り下げていきましょう。

この宇宙には天と地があり、その中で命が息づいています。

人間は、学問を通じて天を知り、命を知り、そして自分自身を見つけて理解することが大切です。

まず、人生って何なのか、という問いから考えてみましょう。

小学生が自分って何なのかと考えたところで、すぐに答えは出ないですよね。しかし、易学ではこの宇宙の創造性や働きを「数(すう)」として捉えています。

「数」っていうと、数字や数学を思い浮かべがちですが、「数」はもっと深い意味を持っています。

易学では、人間が何歳まで生きたかよりも、人生の内容や経験、因果関係が重要。これを「命数(めいすう)」と言います。

人生の長さより、どれだけ充実していたかが大事なのですね。

そして、人生というのは、予測不可能で複雑なもの。

自分の人生を振り返ってみると、どうして今の自分がここにいるのか、全てを説明するのは難しいですよね。

それが、人生の数奇さ、つまり「数奇な運命」です。映画『ベンジャミンバトンの数奇な人生』なんかが、その素晴らしい例です。

人生は、常に変化し続けるもので、静止したり固定したりするものではありません。

この移り変わりや流れを「運」と呼びます。易学を通じて、私たちはこの宇宙のダイナミズム、人生の不思議さを知ることができます。

12.易学で理解する「運」の本質 - 変化と不変のバランス

「運」というテーマに触れてみたいと思います。

さて、みなさんは自分のことを「運がいい」と思いますか?

実は、自分自身を「運がいい」と思う人ほど、実際に運が良くなることが多いですよ。

易学では、天というものが常に変化し続けているという考えがあります。これを「時運」と言います。

運は、人間を形作るだけでなく、時代をも形作る力があるんです。

そして、自分と天がそれを創造するということを「天時」と呼ばれます。

易学の中心にあるのは、「変化」という概念。

易という漢字自体が「変わる」「変える」という意味を持っています。多くの人が易を占いの元だと思っていますが、実は易は「宿命」を研究するものではありません。

宿命、つまり生まれた環境や時代など変えられないものを動かし、変化させていくことが易学の本質なのです。

易は、「宿命」を「運命」に変える学問です。深いですよね。

でも、「易=変わる」ということを考えるとき、変わらないものが存在するからこそ、変わることに意味があります。

例えば「今日から変わる」とか「ルールが変わります」と言うとき、それは変わらないもの、不変の存在を前提にしています。だから易学では、変化の中にある「不変」も表しているのです。

13.易学と「変化」と「不変」 - 自己変革の可能性

易学における「変易」と「不易」、つまり変わることと変わらないことについて考えてみましょう。

易は、常に変化するものでありながら、同時に不変のものでもあるのです。

私たちは、天の一部であり、太陽が輝くように、花が咲くように、この宇宙の一員として存在しています。

だから、自分を限定し、変化しない人は「非自然的」で「非易的」と言えるでしょう。

多くの人は、ある一定の年齢に達すると「自分はこれくらいの人間だ」と決めつけてしまいますが、

実は、易学を学ぶには、自分の可能性を常に広げようとする精神が必要なのです。

「諦める」という言葉には、消極的な意味と、真理を明らかにする積極的な意味があります。

自分自身を消極的に諦めることは、非常にもったいないですよね。

40歳や50歳になっても、「自分はこんなものだ」と思わず、変化を受け入れ、成長し続けること。

それが易学で言う「天を知り、命を知るもの」とされています。

70歳になっても新しいことを学び、変化を受け入れることができる人は、まるで「仙人」のような存在。これが易学でいう最高の状態なのです。

14.易学における「陰」と「陽」、そして「中」のバランス

易学で非常に重要な「陰」と「陽」について掘り下げてみましょう。

一見すると「陽」が良いように思え、「陰」は悪いように感じられがちですが、実はそうではありません。

「陽」とは、潜在的な力が活動し、表現され、発展する過程のこと。

この過程を「顕現」「分化」「発展」と言います。

例えば、「ミルクティーを作りたい」という思いが実際に動画になり、多くの人に見られる過程を想像してみてください。これが陽の働きです。

しかし、この世界が陽の働きだけで成り立っているわけではありません。

陽の活動がずっと続くと疲労が蓄積します。

表現者も、表現すればするほど自分のスタイルに囚われ、自己を限定してしまう傾向があります。

では、「陰」とは何か?

陰は、陽によって分化したエネルギーを統一し、統合し、蓄積する力です。哲学者や事務的な力のようなものですが、強すぎる陰のエネルギーは変化を妨げ、最終的に死滅へと導くことがあります。

それでは、易学で最も重要なのは何かと言うと、「中」という概念です。

これは、陰と陽をうまく転換し、発展させること。易における「心中」という言葉は、この世で結ばれなかった男女が死を通じて進化するという意味ですが、これは陽のエネルギーと陰のエネルギーを注ぎ、進化することを意味します。

易学において「中庸」とは、無限の中で永久不滅の道。

人生は矛盾の中を生きていくことです。矛盾する概念を解消し、「中」に持っていくことが「折中」。

しかし、本当の折中は、善悪や矛盾を解消するために最善の努力をすることを意味します。

人生において挑戦するかどうか迷うことは、タイムオーバーになることほど悪いことはありません。易学は、このような人生の挑戦と進化を導く学問なのです。

15.易学と陰陽の原理:人間の生命と精神の探求

易学における陰陽の原理についてもう少し深く掘り下げてみましょう。

人間とは、肉体的生命でありながら、同時に精神的生命でもある存在です。

この現実世界で私たちが体験している生命は、生命力のほんの一部に過ぎません。

人間の精神を考察すると、知能は分化し拡張する「陽」の属性、感情や情緒は結びつける「陰」の属性に分かれます。これらが組み合わさって、一人の人間の人格が形成されます。

しかし、現代社会は常に理屈を重視し、理屈っぽい人間が多い傾向にあります。

けれど、情熱や情緒が欠けると、人間としての魅力が失われがちです。実際に、学業では優秀でも社会では振るわない人がいる一方で、学校の成績は平凡でも社会で成功する人も多くいます。

社会で成功するためには、「才」(陽の属性)だけでなく、「徳」(陰の属性)も必要であり、才能が徳より優れている人を「小人型」と呼び、徳が才より優れている人を「君子型」と言います。

東洋の古典では、政治の最高位には「君子型」がふさわしいとされています。

これを現代の日本に当てはめてみると、果たして私たちの首相はどうでしょうか?今の日本は本当に大丈夫なのでしょうか?

これらが易学における初歩的な話でしたが、易は私たちが生きる上で非常に重要な洞察を提供してくれるのです。