2024 Season -Urawa Red Diamonds-

こんにちは。

濵田祐太郎です。

今回は浦和について書きます。

浦和はシーズン途中に監督が変わったり、夏に多くの選手が加入したりとマネジメントが難しいシーズンだったのではないかと思います。

その浦和がどのようなサッカーをしていたのか見ていきます。

●基本情報

J1順位 13位

12勝 12分 14敗 勝点48

49得点 45失点 得失点-4

●Attack

◯西川健在

浦和の攻撃は西川選手から始まる。

キャッチ後、正確なパントキックからロングカウンターが発動される。特に、松尾選手は爆発的なスピードを持っているため脅威である。

ロングパスの精度も高い。西川選手へのバックパスから背後への配球の形が多い。ターゲットは2つある。

1つ目はCF。CFがそらして2列目やWGが急所を狙う。

2つ目はWG。バックパスでWGが大外からCBの背中へのアクションを行う。

組み立ての中で、西川選手から直接背後へのロングフィードもある。ワンステップで蹴れるため、相手DFラインは対応が難しくなる。

◯なんだかんだのグスタフソン

ヘグモ監督の時は4-1-2-3のANKとしてグスタフソン選手が起用されていた。その時は、プレスがかかってもギャップに顔を出すグスタフソン選手を利用することでショートパスによる打開が多かった。

グスタフソン選手は首を振る回数が非常に多い。ボールを受ける直前までずっと首を振っている。だからボールを受ける際、相手が来ているかが敏感にわかる。そしてシンプルなプレーを選択する。来ていないとターンで、来ていたらリターンである。

さらに、誰がプレスに来ているかも把握する。したがって、ミラーを行うときパスを出す先をいち早く選択することができるのだ。

スコルージャ監督になって以降、自陣深くでは4-2-1-3の配置となる。流れのなかで、2VOの1枚が底に入り1枚がライン間に上がることで4-1-2-3で組み立てることもある。

ただ、監督交代して以降はプレスがかかった時、ロングパスによる打開が増えた。PAラインよりゴール側でプレスを受けたGKとCBは、クリアに近い形で前線3枚が競るボールを放り込む。

西川選手はその中でもキーマンとなる。ロングフィードで前を模索しながら、プレスの頭越しに大外へ配球できるからだ。

SBが受けるとWGは足元で受ける準備をする。そこに相手SBが食い付けば、CFがDFラインを舐める動きで背後へ抜け出す。

ヘグモ監督時に出場機会を得ていたグスタフソン選手は守備の強度は高くない。したがって守備を重視するスコルージャ監督に外されることもあった。しかし徐々に組み立て時のキーマンとしてグスタフソン選手を起用されるようになった。

◯サイドの関係

Middle Thirdになると4-2-1-3からSBかWGのどちらかが内側に入り、2-2-5-1の形になる。この構造はサイドの選手が重要である。

左サイドはSBの特徴によって、WGとSBのどちらが内側に入るのかが変わってくる。

SB大畑選手は左足に特徴がある。1stタッチでラインボールもPocketへの楔も出せる位置に置く。相手を見て選択するが、縦を切られるとインドライブで入っていける。さらに、スピードがある。したがって大外でプレーすることが多い選手である。

SB長沼選手は鳥栖から夏に移籍した選手である。鳥栖ではWGでの起用が多かったが、2024シーズンにSBとしての起用が増加した。スピードもパワーもある選手である。したがって、最終ラインと駆け引きをして背後へ抜け出すことができる。足元で受けてもパスコースを持ちながらドリブルができる。また、内側でもプレーできるインテリジェンスが高い選手である。

WG松尾選手はとにかく速い。背後への抜け出しも、ドリブルスピードも圧倒的に速い。鳥栖は前期も後期も松尾選手に決定的な仕事をされている。

WG原口選手は加入して以降、コンスタントに試合に出ていた選手である。しかし、鳥栖との対戦では出場していないため割愛する。

右サイドの特徴は以下の通り。

SB関根選手は決定的な仕事ができる。組み立てでは内側に入ることが多い。VO脇に位置どり、CBからのパスを引き出す。攻撃のスイッチが入るのは、大外からタイミングよくPocketで受けた時である。

スピードに乗った状態で1stタッチを前に決めると一気にゴール前に迫る。さらに周りも反応してゴール前へのアクションが増える。

SB石原選手は隙のない選手である。どちらかというと守備に特徴がある選手だ。スピードとパワーがある選手で、大外でそれらを生かすプレーが多い。ただ、内側に広いスペースが見えるとインドライブやインナーラップからゴールに迫ることができる。

WG前田選手は左足でのドリブルに特徴がある。得意な形はカットインである。2023シーズンは大外で受けるとほぼカットインからシュートまたはクロスを狙っていた。しかし2024シーズンは前期湘南戦で縦突破から得点を決めたように、新しい選択肢も増えた。読まれていてもカットインできている選手が縦突破を持つことによって止めることがより困難になった。

このように選手による特徴の違いはあるが、どちらかが内側に入ることでライン間に人数が多くなる設計である。そこへ楔をつけられる選手がグスタフソン選手である。CBからのパスをターンできると、ドライブで相手が出るギリギリまで運ぶことでライン間との距離を近くしてから楔をつけることが多い。

また、ホイブラーテン選手も楔をつけることができる。グスタフソン選手のドライブにより、CBも押し上げてライン間に近づくことができる。あとは数的優位であるライン間のうちフリーマンに強いパスを差し込むのだ。

◯豪華な1.5列目

先ほどの選手に加え、WGには中島選手、大久保選手、本間選手など大外でもライン間でもプレーできる選手がいる。90分通して豪華な選手がプレーするのだ。

その中でも渡邉選手は別格である。ヘグモ監督時はSBで起用されることもあったが、攻撃に魅力のある選手だ。STとして起用されてから、より相手に脅威を与える選手になった。

まずポジショニングである。自分を管理している相手から離れるだけでなく、相手全体の動きの穴を常に探すことで、必ずライン感へのパスコースにフリーな状態でいる。

その狭いスペースでボールを受けても、思い通りのコントロールをし、決定的なパスやシュートを打てる。僕が見た試合では、STで起用されるとどの試合でも無双していた。

◯Finish

2-2-5-1の配置から全体で組み立てながらゴールへ迫る。したがって、ゴール前に人数をかけることができる。前線5枚+VOの1枚が入るのだ。この数的優位を利用して、PAに侵入していく。

まず狙うのはカットインからのシュートである。誰が出てもドリブルで剥がしてシュートまで持っていくことができる。

さらに、潜りワンツーからシュートの選択肢も持つ。パスを利用することでドリブルとは違ったタイミングで侵入することができる。

次にNZ攻略である。内側WGやSTがNZへアクションを起こす。大外のボールホルダーはそこにノーモーションでタイミングを盗むパスを出すことができる。

さらに、浮き玉でNZを利用することもある。浮き玉には出した選手や3人目が寄って落としを受ける準備をする。

そしてクロスである。WGや追い越したSBは射抜きを狙うことが多い。しかし、中はマイナスで合わせようとする。関根選手は射抜きを見せて足を出させる。そして股抜きクロスでマイナスへ配球することができる。

●Defense

◯へグモ式

Pressingもヘグモ監督とスコルージャ監督でスタイルが異なる。ヘグモ監督時、配置は4-5-1である。

CFがCBの間に立ち、サイドを限定する。そしてボールサイドのIHがCBへアプローチをしてスイッチを入れる。

特に、LCBが受けるとCFがサイドを決める。そして伊藤選手がLCBへアプローチする形が多かった。

SBは相手WGにロックされる傾向がある。

しかし、前期鳥栖戦ではSBがジャンプするシーンもあったため、タイミングを見計らうことが多いと言い換えることができる。

◯スコルージャ式

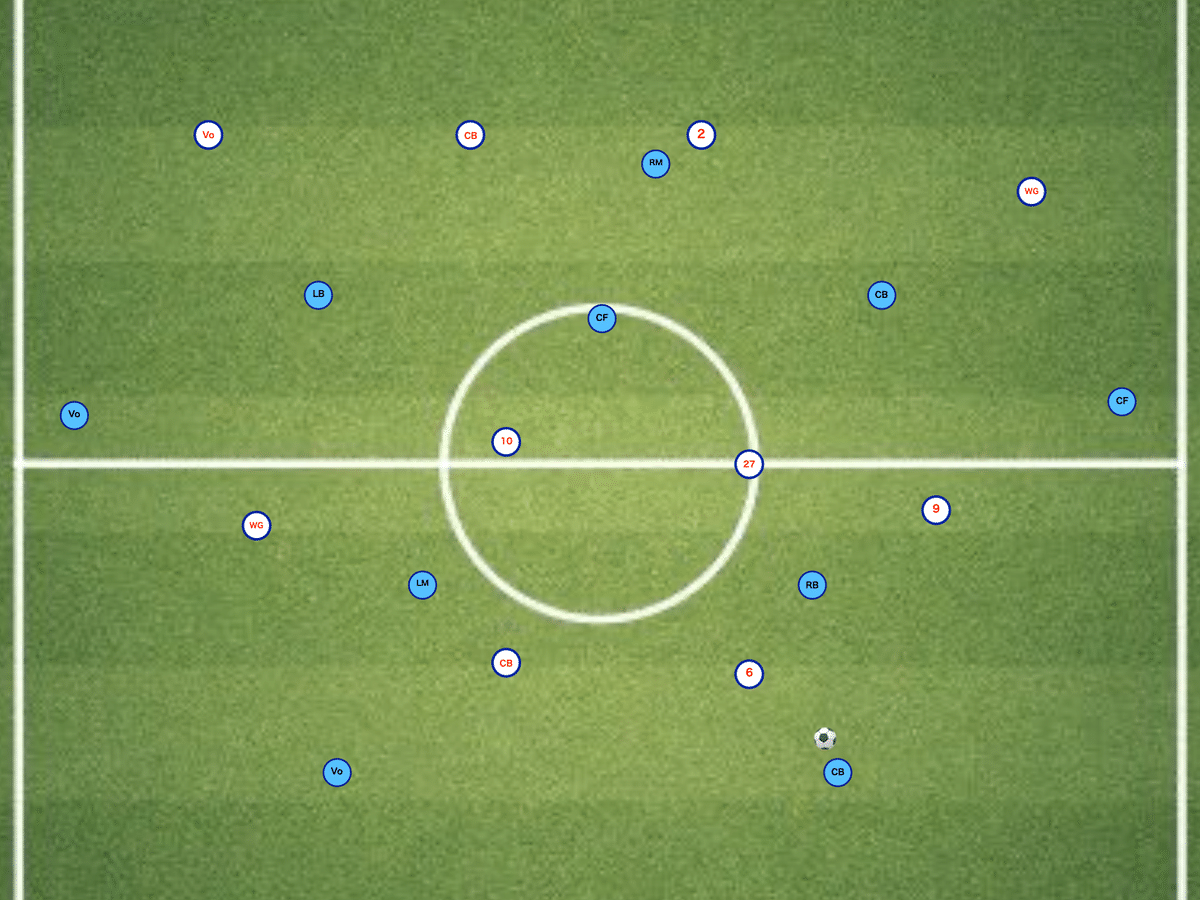

スコルージャ監督は4-4-2でのPressingになる。

FWは1人がボールへ、1人がVOの管理をする。

WGはCBへジャンプをし、SBは連動してジャンプをすることが多い。ただ、ロックされると、VOがスライドして外Pocketは対応する。

VOはスライドの他に、相手VOを捕まえて内ルートを隠すことが多い。

CSブレイクにはCBが対応する。大外にCBが釣り出された場合、SBが斜めに戻ってCBが守っていたエリアを埋める。さらに、グスタフソン選手がそのエリアに戻って管理することが多い。

最終ラインは揃っていないことがある。特に相手のバックパスに敏感に反応してラインアップをする人となんとなくあげる人で段差が生まれることがある。まさに後期札幌戦の鈴木選手による失点がこの形である。

◯Cross対応

クロッサーにSBがアプローチをかけると、VOもカットインに対応できるようにクロッサーの横を塞ぐ。かつ、逆VOはDZを管理していることが多いため、NearZoneが見える構造となる。

浦和のクロス対応はMantoである。個別のクロス対応は以下の通りである。

ホイブラーテン選手は距離をとってターゲットとボールを視野に入れるつき方をする。そして、クロスを上げる瞬間にターゲットを捕まえる。

まず、この競り合いで勝負する。後期町田戦はオセフン選手にこの競り合いに負け失点した。さらに、1人目は背中を取り続けて、2人目が交差で前に入ると合わせやすい。広島との開幕戦の2失点目はまさにこの形である。

佐藤選手は前に入らせない立ち位置を取る。相手より若干肩が出るくらいの位置どりをする。したがって前に入る動きで、さらに前重心にさせた背中に回ると合わせやすい。

井上選手は良い対応をしている。背中を取らせないように相手とボールの同一視をする。そして最後はマークを捨ててでもボールに出ていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上が浦和のざっくりとした分析です。

浦和には熱狂的なサポーターがいます。

彼らが作り出す埼玉スタジアムの雰囲気は毎試合異様なものとなります。うねりのような応援歌をアウェイチームに浴びせ倒すのです。

あの雰囲気を浦和の敵チームとして体験できたことは良かったと思います。

2025シーズンも多くの選手を獲得しました。昨シーズンから継続してスコルージャ監督が指揮を取りますが、どのようなチームにまとめるのか楽しみです。