ファンタジーのお約束設定の解説 part3『魔法について』

前回まで、ファンタジーのお約束であるファンタジー・トロープの概要、善悪構造、クエストまでを話してきましたが、そういったファンタジーにおいて総じて「魔法」と言う存在は大きな存在感を持つものですね。

メタ的な話をするとファンタジー作品において魔法は敵や主人公に力を与えて物語を展開させるための便利な道具といえ、しばしば魔法の使用に代償をつけてより物語を面白くしたりもしますが、ファンタジー・トロープの大部分の元ネタになっている『指輪物語』では魔法という表現は控えられていたりします。

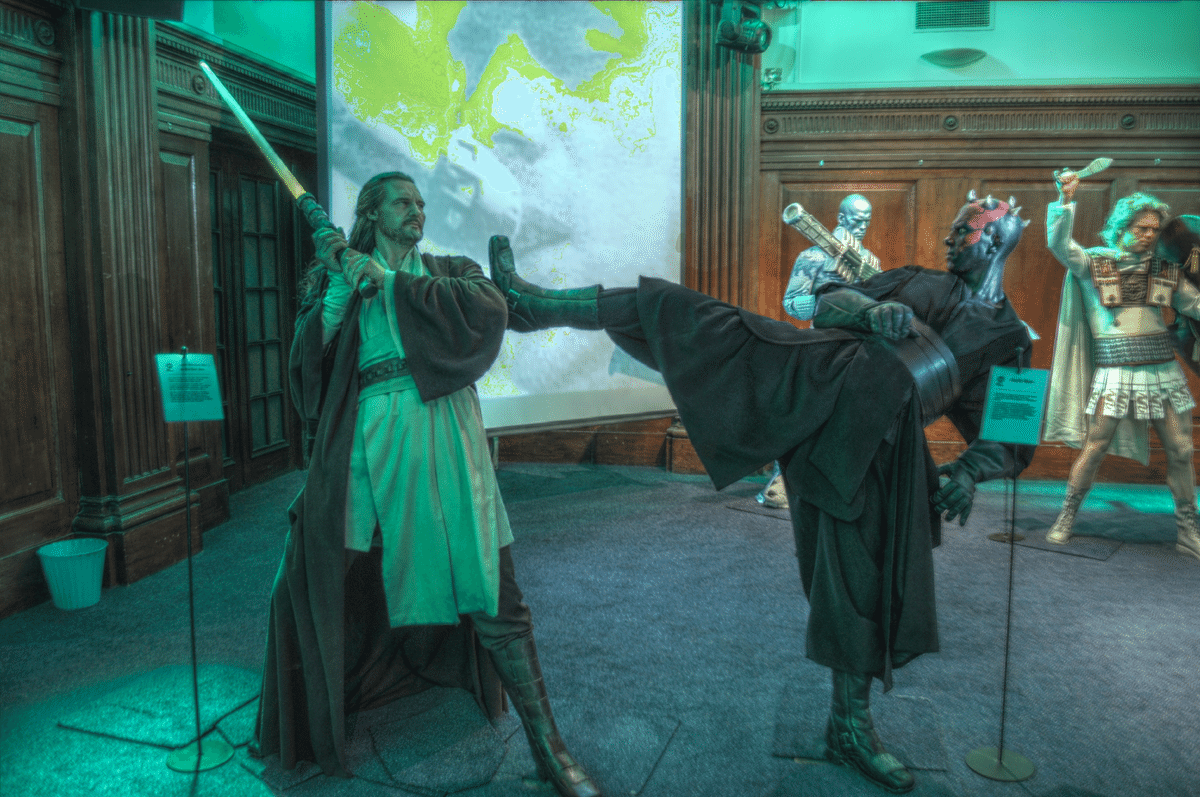

そして、SFの中でも「サイエンス・ファンタジー」と呼ばれるタイプの作品では本当の科学的なSFでは得られない壮大な感じを獲得するために魔法のようなものが出てくる場合もあり、その代表格はやはり『スターウォーズ』のフォースやジェダイなどの存在でしょう。

また、予言が実現するという人の願いや期待で、少なくとも部分的にその予言が実現するという、「自己成就予言」が魔法の中でもよく使われるプロットとなっており、それを回避するために行動した結果、予言通りになってしまうといった風にストーリーが進むというのがよくあるらしく、また、予言が間違っていることは少ないですが、予言の意味は後から明らかになる場合が多く、些細なことで予言が台無しになるみたいなパターンもあるらしいです。

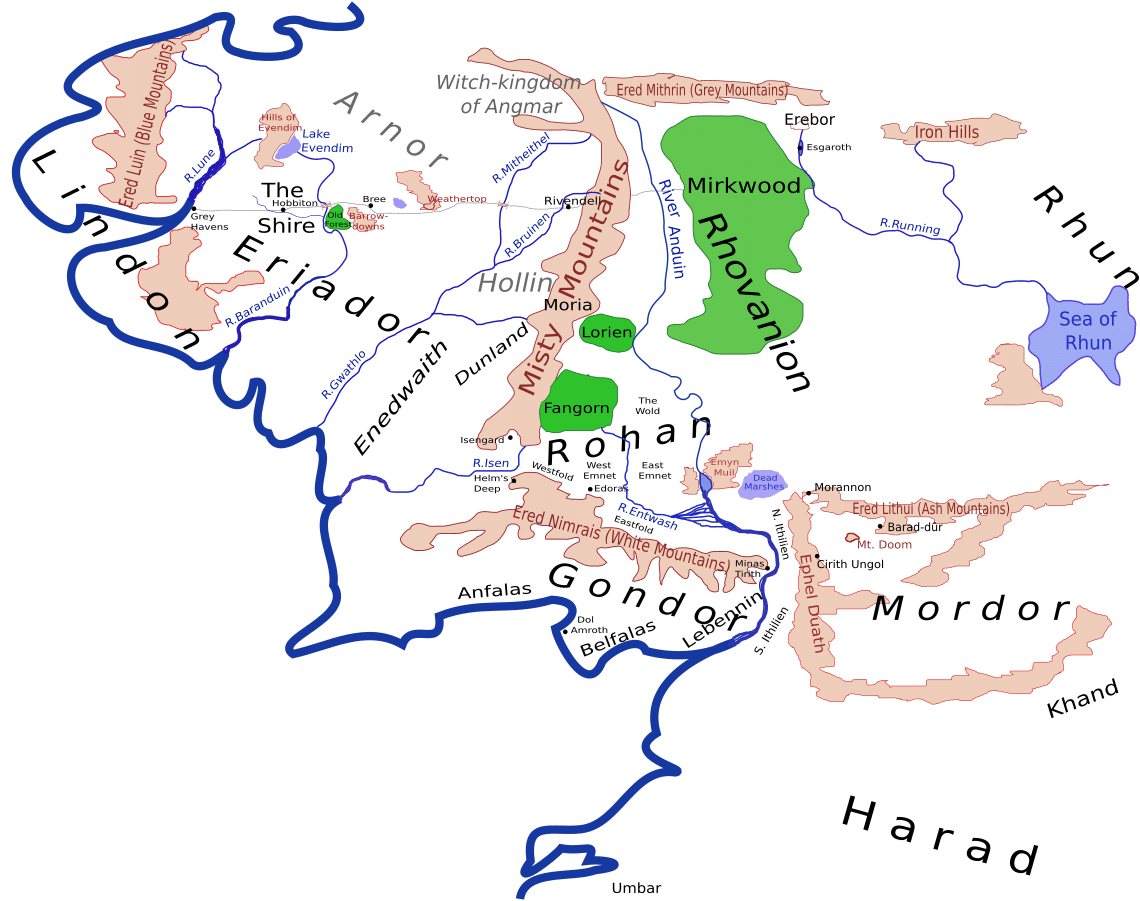

そんな魔法の正確な性質はそれぞれの作品で異なりますが、『指輪物語』の中つ国などのハイファンタジーのように魔法が存在する架空のファンタジー世界(https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_world)の中で登場する魔法の場合もあれば、『ハリー・ポッター』のように現実の一部で日常生活から隔たりのある場所や隠れた場所で存在する魔法もあります。

そして、魔法の詳細な設定についてですが、例えば多くのゲームや『ハリー・ポッター』などでは多くの場合、MPやスキル制限、1日の呪文数制限、ある魔法が特定のものを使わなければ発動できない、呪文を唱える、使用で悪影響が出るなど、魔法のシステムがありますが、その一方で、文学ではそれを何も説明しない場合も多いです。

それでもほとんどの作品では魔法の能力に何らかの制限はかかっていて、それは時に矛盾を招いたりもし、その性質はそれぞれ違っていて、サンダースンと言う小説家が魔法に明確なルールがあるものを「ハード・マジック」、ルールが曖昧でより神秘性を帯びているものを「ソフト・マジック」と明確に区分していたりします。

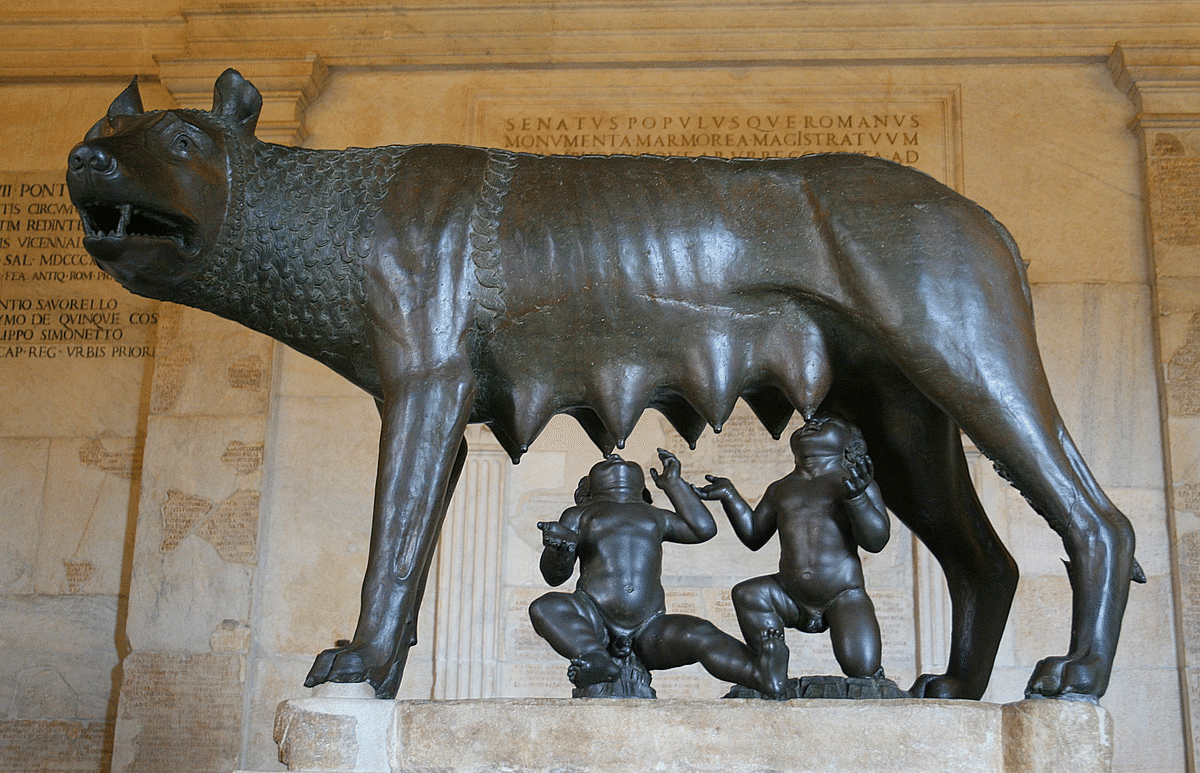

そのような魔法は少なくとも文字が開発されて以降はずっと重要なフィクションの構成要素であり続けていますが、歴史的には、シェイクスピアの『マクベス』で主人公を死に導く魔女の三姉妹、『テンペスト』に登場するプロスペロー、マーロウの『フォースタス博士』で扱われたドイツの伝説上の魔法使い「ファウスト」などのような魔法を使うキャラクター達のような人々は、現実の中に実在すると考えられていました。

ただ、当たり前ですが現在では魔法使いの存在は架空のものとされるため、現代の魔法を使う作品には架空世界の構築(Worldbuilding)を行なっているものが多いです。

また、作者は色々な方法でキャラクターに魔法を授けるわけですが、多くの作品で魔法が自然に発生するのか、魔法の扱いがどの位に難しいか、魔法のガイドラインがどうなっているかなどは異なっていても同じ導入方法、つまりファンタジー・トロープの一種を持っています。

それは魔法を生まれつき持っているものとして描いていることであり、そのため、その物語の中で「魔法使い」という存在は普通に存在しているものといった感じになっている場合が多いですね。

ただ、ファンタジー・トロープ全般の元ネタとなっている民間伝承などでは魔法は悪魔や精霊と契約して獲得されるものである場合が多く、他にも大量の研究をおこなって魔法を手に入れた設定もあります。