多彩な妖術で中国=唐に立ち向かう、日本のヒーロー“吉備真備”を描いた『吉備大臣入唐絵巻』

現在、東京都立美術館で開催されている『ボストン美術館展 芸術×力』。今回は、同展の花形の一つ『吉備大臣入唐絵巻』のストーリーを解説していきます。

まずは『吉備大臣入唐絵巻』って、なんですか? ですよね。ざっくり言えば、タイトルどおり「吉備真備が、唐へ行ったときのことを絵巻にしましたよ」ということです。

吉備大臣こと吉備真備は、奈良時代の政治家であり、名のしれた学者でもありました。吉備とは、きびだんごで馴染み深い言葉ですが、今の岡山県全域と広島県東部にあたり、江戸時代の頃は備前国・備中国・備後国のことです。もともと吉備さんの家は、下道さんと名乗っていましたが、吉備真備の頃に勢力拡大に成功して、吉備さんへと名前(姓)を変えました。

さて吉備真備は2回にわたって、当時の中国の唐へ派遣されています。一方の日本は奈良時代。まだ天皇が、いわゆる現在の(北海道や沖縄を除く)日本全土を、掌握したばかりの時代です。本州や四国など、畿内から近い場所以外は、天皇による統治が盤石だったとは言えない時代でした。そのため、先進国の唐に、統治制度を見習おうとしたわけです。開国維新後の明治政府が様々な人材を欧米へ派遣したように、(当時の)近代国家・唐へ、政治家や学者を派遣していたのです。

ただし、『吉備大臣入唐絵巻』は、単に後進国の日本から吉備真備が、先進国の唐へ行って、様々なことを学んできましたよ……という話ではありません。

むしろ、我らがヒーロー・吉備真備が、唐の連中を打ち負かしてきたぜ! というストーリーです。

■全体のあらすじ

主人公は、遣唐使として唐へ行った吉備真備です。唐では、様々な嫌がらせや問題が待ち構えていましたが、同じく遣唐使となり、はかなくも現地で客死した阿倍仲麻呂の霊の助けを借りて、解決していきます。

なお、登場する吉備真備や阿倍仲麻呂は実在の人物ですが、お話はフィクションです。まず阿倍仲麻呂が遣唐使として唐で客死したのは事実ですが、吉備真備が派遣された時には、まだ生きていました。

■第一巻 吉備真備が中国へ上陸……そして幽閉

船に乗った吉備真備が中国・唐へ上陸するところから始まります。吉備真備の名声はすでに唐でも知られていて、「ただならない人物がやってくるから、警戒しろ!」と命じられていたようです。上陸とともに吉備真備は、待ち構えていた武人たちに拉致されます。牛車なども用意されていますが、なぜか吉備真備は、馬に乗って連行されていきます。

◇美術解説

主人公の吉備真備(きびのまきび)は、高貴に見えるように黒い服を着ています。また、ほかとは異なる希少な顔料が顔に塗られています。そのため、どの描写を見ても、「黒い服」の「他より顔が白い」登場人物がいれば、それが吉備真備だと、すぐに分かります。

ここは推測ですが、唐の人たちは、貴族である公家の吉備真備が馬に乗れないだろうと考えて、牛車を用意しているにも関わらず、馬に乗せたんでしょうね。そうしたら吉備真備が馬術を使って上手に馬に乗りこなしてしまって、驚いた……という話なのかもしれません。

この絵巻は、『水戸黄門』や『ウルトラマン』、『戦隊ヒーロー』の原型とも言えます。物語は、まず唐の人たちという悪者が、なにか悪事をはたらきます。それに対して吉備真備が術を使って解決。唐人を懲らしめます。そして唐人は、皇帝のもとへ行き「また吉備真備めに、してやられました」と報告する……この繰り返しなのです。

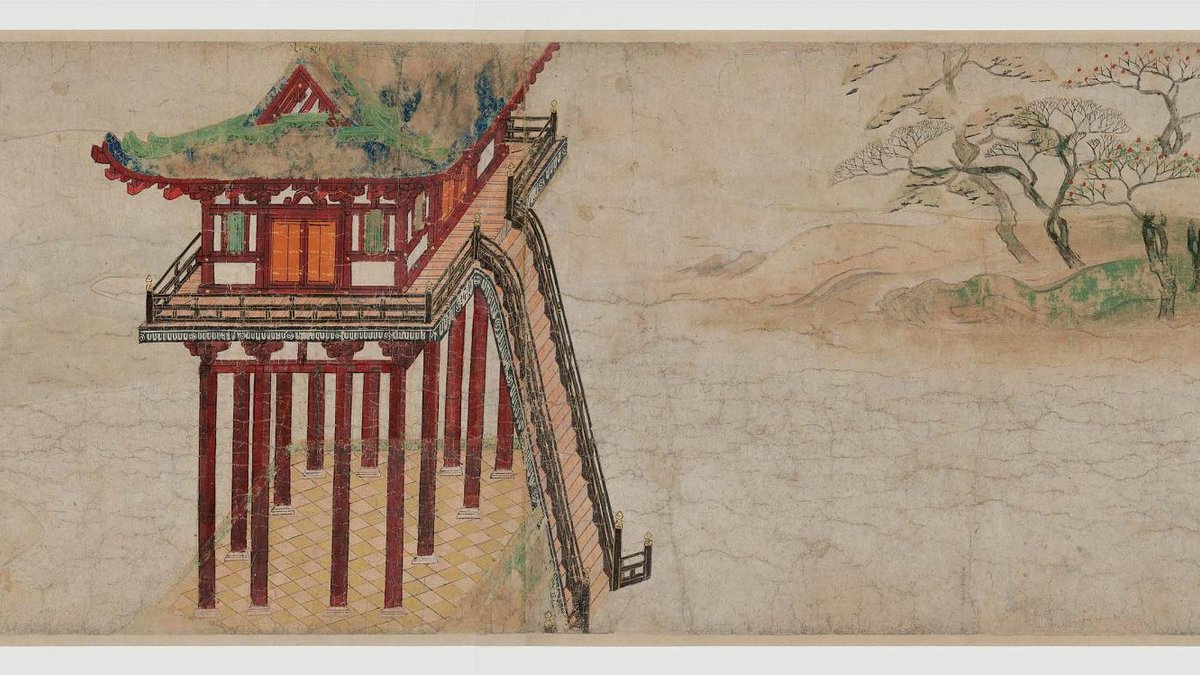

連れていかれたのは、高い高い階段の架かった高楼です。ここは単なる高楼ではなく、入った者で出てこられたものはいないという建物です。

◇美術解説

描かれている到来楼という高楼(高い塔)は、なんとも不格好に思われます。これは、横に長い絵巻に、「この建物はすごく高いんだよ!」と分かるように、高床を支える柱が異常に長く、伸びる階段は「こんなの登れるわけない!」というほどに急な階段になっています。

第一巻の最後では、役人が吉備真備が到着したことを、皇帝に報告しているシーンで終わります。

■第二巻 隠身の術で鬼を仲間に引き入れる

夜中になって、高楼(到来楼)で過ごす吉備真備のもとに、風雨のなかを鬼が現れます。実はこの鬼、吉備真備が来る前に、到来楼で餓死させられた、阿倍仲麻呂の亡霊です。

阿倍仲麻呂の亡霊とは知らない吉備真備は、鬼の気配を感じて隠身の封によって身を隠します。鬼は「ものがたりせむ(お話しましょうよ)」と言いますが、吉備真備は「おにのかたちをかへてきたるべし(鬼ではない姿になって出直しなさいよ)」と答えます。

鬼はいったん帰って、正装である衣冠に姿を整えて、再び吉備真備のいる到来楼へやってきました。そして鬼は吉備真備から、日本にいる自分の子供や孫の様子を聞くなど、夜通し語り合います。

夜明けが近くなると、鬼は上機嫌で帰っていきました(やはり鬼やゾンビは陽の光が苦手なんですね)。

■第三巻 飛行の術で重要書籍を勝ち取る

翌日の朝に、唐の人が到来楼へ、朝食を持って来てくれました。その唐人は、吉備真備が無事でいるのを見て、不思議そうにしています。

それで唐の人は、吉備真備に『文選』を読ませて、その誤りを笑ってやろうと計画します。『文選』は、まだ日本へ伝わっておらず、吉備真備が知るはずがない、全60巻の詩文選集のことです。唐の皇帝が命じているのか分かりませんが、どうにかして吉備真備に嫌がらせをしたいと考えているようです。(唐の先進性を思い知らせたいのかもしれません)

するとまた阿倍仲麻呂がやってきて、「唐の役人が、あんたのことを『文選』で、とっちめてやろうとしてるぜ」と教えに来てくれます。

そこで吉備真備と鬼は、飛行自在の術を使って、到来楼の隙間から抜け出します。そして吉備真備へのテスト問題を作成している宮殿へ行きました。

吉備真備は、30人の博士が、夜通しで『文選』を読むのを聞き、暗記していきます。

これでテストはばっちりということで、吉備真備と鬼は、またこっそりと到来楼へ飛んで帰っていきます。

到来楼へ戻った吉備真備は、鬼からもらった紙に、覚えたての『文選』を書いて、わざと部屋に散らかしておきました。

数日後に、吉備真備を試すために、博士が一人やってきます。この博士は勅使として来ているので、やはり唐の皇帝の指示によってきているようです。その博士は吉備真備を試そうとするのですが、楼内に散らかる『文選』を見て驚きます。

「なぜ、まだ日本にないはずの『文選』があるのか?」と博士が吉備真備に尋ねます。すると吉備真備は……

「あ……これですか? 『文選』なんて、もう日本では当たり前に読まれていますよ」と答えるのでした。さらに吉備真備は、「日本に届いている 『文選』と、中国の 『文選』とを見比べたい。だから、その 『文選』を貸してくれる?」と。

博士は 『文選』を置いて、帰っていきます。そして吉備真備は、 『文選』を借りパクしてしまう……いや、してやったりの話なのです。(吉備真備が『文選』を日本へ伝来させたという話でもありますね)

博士は到来楼を出て、いきさつを皇帝に報告します。「やられてしまいました……吉備真備は『文選』を知っていました……」と。

これでは唐の威信に関わる……ということで、次は碁の名人を吉備真備の元へ送ることにします。そして、敗者は死刑に処すということで、吉備真備を叩きのめすことにしたのでした。

■第四巻 止瀉術で碁の名人に辛勝

さて、またまた吉備真備の元へ、鬼がやってきて「碁の対決をして、あんたを処刑しようとしているぜ」と知らせてくれます。吉備真備は碁を知りません。そこで鬼の阿倍仲麻呂が、碁の基本を教えてあげるのです。

吉備真備は、天井の格子状に組まれた組入天井を碁盤に見立てて、戦略を組みます。

翌日になって、碁の名人が到来楼へやってきて、吉備真備と碁を打ちますが、なかなか打ち負かせません。吉備真備は、碁の名人の黒石を一つ盗って飲み込んでしまいます。それで、一石多い吉備真備が、名人に勝利します。

結果を怪しんだ唐の人たちが、碁石を数えると1つ足りません。そこで吉備真備が盗んだと疑います。もちろん吉備真備は否定しますが、唐人は吉備真備の服を脱がせます。でも、碁石が出てこない……

さらに「呵梨勒丸」という下剤を吉備真備に服用させて、碁の黒石を排泄させようとします。(おそらく当時の日本では、下剤と言えば呵梨勒丸だったのでしょう。なにか特別な薬ではないということです)

吉備真備は、碁石を体内に封じ留める術を使って、排泄します。唐人は吉備真備の排泄物を探しますが、黒石は見つからず……勝負は吉備真備の勝利ということになります。

■その後のストーリー 日月封じの術で唐土は阿鼻叫喚

残念ながら『吉備大臣入唐絵巻』は、四巻より先の部分が紛失してしまっています。ただし、どんな物語かは、絵巻とよく似た内容の『吉備入唐問事』や『吉備大臣物語』を読むことで、分かります。

碁の対決に勝利した吉備真備に対して、唐の人たちは、僧の宝志が記したと言われる未来記『野馬台詩』を、解読するように命じます。ただ、この書物は漢字パズルのように、どこから読んでよいのか分からなくなっていました。

豆知識

『野馬台詩(やまたいし)』は、日本の平安時代から室町時代に掛けて流行した預言詩。平安時代末期に成立した『江談抄』によれば、遣唐使の吉備真備が唐の玄宗に謁見した時、解読を命じられた。詩は文がバラバラに書かれていて、まともに読めないようになっていた。真備が困り果てて日本の神仏に祈ると、蜘蛛が落ちてきて、蜘蛛の這った後を追うと、無事読むことができたという。

そこで吉備真備は、日本の住吉大明神や長谷寺観音に一心に祈念します。すると、解答が得られて読み終えることができます。

その驚異的な知性を目の当たりにした唐の皇帝や、『野馬台詩』の作者・宝志は、とても驚きます。驚くというよりも恐れおののいたのでした。そこで、吉備真備を高楼に閉じ込めて、今度は食べ物も与えず、餓死させようとします。

ただでは死なぬ吉備真備は、「唐から日月を封じ込める術」を使います。二三日ばかり日も月も現れなかったというので、ずっと空が厚い雲に覆われてしまったのでしょう。上は皇帝から下は庶民に至るまで慌てふためき、叫び騒ぶ声が天地をとどろかせます。

その原因が吉備真備だと知った唐人は、彼の元に行き問いただします。もちろん吉備真備は「そんなことは知りませんよ」と答えます。彼は続けて「でもね、もし私を日本へ帰してくれれば、もしかすると日月も戻ってくるかもしれませんよ」と言うのでした。そうして吉備真備は、生きて日本へ帰ることができました……というおはなし。

■参考文献

塩出 貴美子『吉備大臣入唐絵巻考ー詞書と画面の関係ー』

善養寺 淳一『吉備大臣入唐譚方術考』

絵巻の画像データはいずれも、ボストン美術館のホームページのものです

いいなと思ったら応援しよう!