これは行かねば! 「琳派の花園あだち」@足立区立郷土博物館

足立区の郷土博物館で「琳派の花園あだち」という特別展を開催中だと知りました。そこで気になって同館のホームページを調べてみて思いました……

これは行かなきゃ!

なんでそう思ったかと言えば、区の博物館とは思えないほどの気合の入れっぷりなのが、ホームページから伝わってきたというのが1つ。バーチャルミュージアムまで開設しちゃっています。こんなサイトを期間限定の特別展で作るなんて、尋常じゃない予算を注ぎ込んでますよ。足立区、むちゃくちゃ金持ちですね。

そのバーチャルミュージアムで、どんな作品が展示されているかが、高画質なデータで見られるんです。一般的な博物館や美術館って、あくまでわたしのイメージですけど、収蔵品をネットで拡散するのを嫌がるじゃないですか? 著作権がどうのとかがあるのかもしれませんが、数百年も昔の作品に著作権が残っているとも思えません(作品自体の著作権はもちろん切れていますが、作品を撮った人の著作権は残っている可能性がありますね)、とにかく了見の狭い博物館や美術館が多い……気がします。

つまり「何が観られるのかは文字リストでしか教えられませんが、来てほしいんです」という私立の美術館、もしくは「うちは自治体予算で運営されているので、スタッフとしては、べつに多くの人に見てもらいたいとも思っていないんですよぉ」という公設の博物館が多い……気がします……あくまでわたしの感想です(笑)

博物館や美術館への文句が長くなりましたが、そうした点で足立区立郷土博物館は、単純にやる気に満ちているのが伝わってきました。「多くの人に見てもらいたい! ネットでも見られますけど、ネットで見たら、きっと本物が観たくなるはずです!」というようなね。

そして「行かなきゃ!」と思った2つ目の理由が、そのバーチャルミュージアムで各作品の高解像度データを観ていたら『高陽闘飲図巻』という作品を見つけたからです。

この作品の作者とされているのが、いずれもキャラが濃い人たちです。まずは亀田鵬斎(文人=自由業)と酒井抱一(姫路藩主の弟で絵師)、谷文晁(松平定信の腹心で画家)の仲良し三人組(下谷の三幅対)。ほかにも同時代の超人気の狂歌師である大田南畝(御家人)、 谷文一(谷文晁の息子)、市河寛斎(書家の市河米庵の父)、大窪詩仏(大名画家の増山雪斎がパトロンの漢詩人)、狩野素川彰信(幕府御用絵師の5代だけれど35歳で隠居して吉原で遊びまくる)と、面白そうな人たちが並んでいます。

酒井抱一が下絵を描いた盃。文化14年に開催された2度目の酒合戦で実際に使用された(足立区立博物館のプレスリリースより)

なにが記されているかと言えば、「千住酒合戦」という当時開催されていたの見比べ大会の様子です。足立区の開設によれば、「単なる飲み比べ大会ではなく、その様子を絵や詩句にしたものを公開・頒布することを目的とした千住の一大文芸催事」とあります。

実際に「千住酒合戦」を題材にした作品はいくつもあるようで、Googleで検索すると、足立区立郷土博物館所蔵の『後水鳥記』をはじめ、複数の絵巻が観られます。ちなみに今回の特別展で展示されているのも1817年頃のものとありますが、千住仲町の個人蔵とあるので、酒合戦の主催者または参加者の末裔が所蔵しているものかもしれませんね。

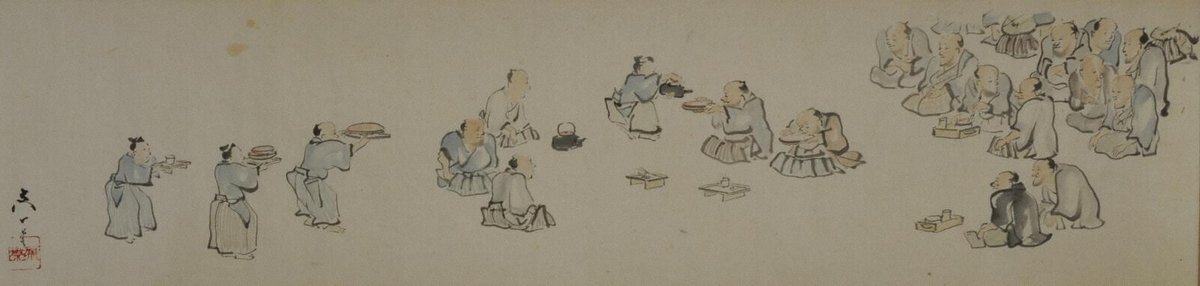

その、今回の特別展で展示される作品の解説パネルには「千住酒合戦に招かれた文人たちが、その様子を記録した合作の巻物です。酒量を競っている場面に続き、賓席の文人たち、酒と料理を準備する裏方の様子などが次々と展開しており、酒戦当日の賑わいがユーモラスに伝えられています。」とあります。

バーチャルミュージアムで公開されている高解像画像を観ると、たしかに酒合戦の様子がユーモラスに描かれているのが分かります。これは本物を見に行きたい!

ということで、同館までの道筋をGoogleマップで調べると、自宅からだと徒歩2時間10分…自転車で45分なのですが電車+徒歩だと50分という、絶妙に行きづらい。以前から同館のことは知っていたのですが、アクセスが悪いんですよね。

でも、亀田鵬斎や酒井抱一(姫路藩主の弟で絵師)が歩いただろう金杉通りから日光道中を経て千住大橋を渡って、もしかすると酒合戦の開催地だったろう関屋を通って、足立区立郷土博物館へ自転車で行ってみるというのもおもしろそう!

ということで、特別展はあと1週間で終わってしまいます。明日行くか……来週末にするか……悩みどころです。

ちなみにプレスリリースによると、下記のような作品が展示されています。先述したバーチャルミュージアムでは、もっと高解像で観られるので、行けない人にも観てもらいたいです!(以下の画像と作品解説は、すべて足立区立博物館のプレスリリースより)

鈴木其一に絵を学んだ千住の琳派絵師、村越其栄の作品。ひまわりや朝顔と共に秋の草花を表現。周囲の葉には 琳派らしい、顔料のにじみを生かす「たらし込み」が駆使されている。

琳派といえば、尾形光琳や酒井抱一も描いた八橋とかきつばた。村越其栄の息子で、やはり琳派の絵師として活 躍した村越向栄も、このモチーフを引き継いでいる

四季折々、十二か月の月ごとの草花や名所の風景が描かれた掛け軸の1点(十月)。一つひとつ作品を順番にみていくと、季節の移り変わりを楽しむことができる

紅葉と鹿は、古くから日本絵画定番の秋の組み合わせ。赤々と茂る紅葉の下、一頭の牝鹿が雄鹿を探し「つま恋」の鳴き声をあげる姿が描かれている

著名な絵師・谷文晁に絵を学んだ足立区江北地域の豪農、舩津文渕の作品。金地に四季の草花を描いた琳派風な一作。作者は琳派の絵師ではないが、琳派の人たちと交流し、技法を取り入れていた

特別展『琳派の花園あだち』は大人の入館料が200円です。この安さも「いかなきゃ!」と思った理由の1つです。なんでこんなに安いのかと言えば、足立区が多くの予算を割いているのは分かりますが、それ以外にも、地元の方々の所蔵作品が多いということでしょう。同館所蔵の美術品には「寄託」されたものも散見されます。きっと地元と方々からの信頼が篤い博物館なんだろうと思います。サイトなどを見ても、ちゃんとしているんですよね。

そんな、『琳派の花園あだち』に自宅の収蔵品を提供している方のnoteを発見しました。発見というか、この方のnoteを読んで、今回の特別展のことを知ったんですけどね。地元の方なら誰もが知る、千住宿の名倉医院の方です。その名倉さんのブログにも、今回の特別展に関連する興味深いお話が記されています。あわせて読んでみることをおすすめします。

↓ 少し関連するnote

続きのnote

いいなと思ったら応援しよう!