雪舟の師匠・周文の作品と伝わる、トーハクの『四季山水図屏風』をじっくりと観てみました…@東京国立博物館

雪舟が晩年に描いた『破墨山水図』(東京国立博物館所蔵)の自賛の中で、

「(画事において)わが師は如拙、周文の二人であった」と記しています。

あの中国へも渡った雪舟が、自身の人生を振り返って「やっぱり私の師は如拙と周文の二人だけだったな」って言わせるほどの|如拙《じょせつ》と|周文《しゅうぶん》って何者? ってなりますよね。

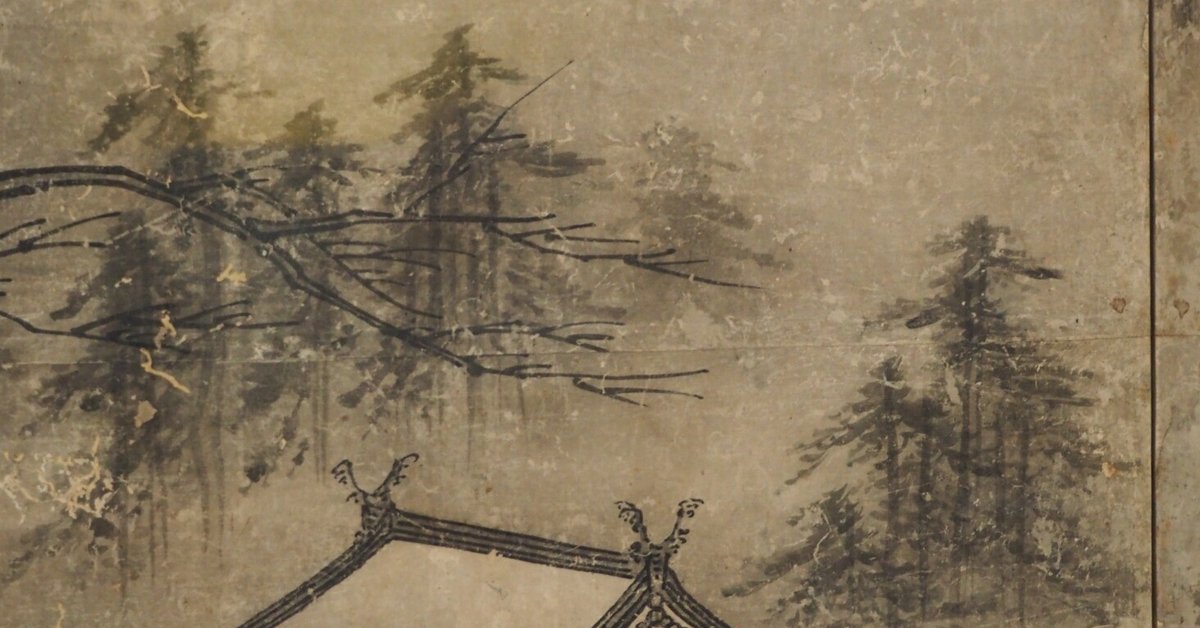

そんな雪舟が敬愛してやまなかった周文の絵だと伝わっている『四季山水図屏風』が、2023年1月14日現在、東京国立博物館に展示されています。(2023年2月12日まで展示されています)

周文は相国寺で活躍した禅僧画家です。でも、周文は描いた絵に落款(サイン)を記さなかったと言われています。そのため「これが周文の描いた絵です」っていうものは、現在、この世に存在しません。あるのは「周文が描いたと伝承されてきた」という絵だけです。

そんな伝周文作の1点『四季山水図屏風』が、トーハクに展示されています。

■見どころは、細かく描かれた人物たち

伝周文筆 『四季山水図屏風』を、まずは全体を概観して、それから近づいて右から左へと見ていき、また左から右へと戻って見ていきました。そうして気がつくのは、迷いのない線で描かれた、今にも迫ってきそうな複数の岩山です。さらに、いくつかの楼閣には細かく人が描きこまれていて、静かな水面にも、細かく描かれた舟やそれを漕ぐ人や乗る人たちがいます。

右隻(春〜夏)

周文作かもしれないと思って見てみると、とても素晴らしい絵のように感じられるから不思議です。トーハクの同じ場所には、最近まで雪舟の『四季山水図』が展示されていたから、なおさら「ここに展示される屏風や掛け軸は、国宝級!」と、頭に刷り込まれてしまっています。

右隻にも左隻にもいくつかの楼閣が描かれていて、近づいてよく見れば、それぞれの楼閣には、岩山を見上げながら詩でも考えているのか……多くの人たちが細かく描かれています。

右隻を少しアップで見ると、手前には太く立派な松の木がドン! と配置され、その幹と枝の中に楼閣が描かれています

さらに楼閣をアップで見ると、外の岩山を眺めて詩でも作っているのか、3人の風流人が語り合っているようです

その楼閣からは、岩肌が迫りくるように描かれています。きっと(想像上の)景勝地なのでしょう

前述の楼閣から少し離れた河岸か湖岸に、もう一つのこぶりな楼閣が建っています。こちらの閣内には誰もいませんが、きっとココも景勝地なのだろうと想像させます

改めて右隻の全体を眺めると、右端の手前からドンと描かれた松の木が印象的です。その枝が、枝先まで…葉先まで手を抜かずに生命が宿っているように描かれている気が……

左隻

向かって左側の左隻のハイライトは、左端の楼閣と、その後ろにそびえるこんもりとした岩山でしょうか。反対側の右隻の、大きく立派な松の木と、視線の向こうにそびえる岩山とバランスを取る……対比させるように描いているような気がします。

楼閣にも人が描かれているのですが、それよりもフト目にとまったのは、楼閣の奥に見える松の林でした。霞の向こうに松林があるのですが、それが長谷川等伯の『松林図屏風』を小さく描いたようだな……なんて思ったのは、これを見た当時(2023年1月初旬)、別の部屋で、その『松林図屏風』を眺めたからかもしれません。おそらく松の林を描くのは、水墨画では珍しいものではなかったのでは? と思います。長谷川等伯が、こうした水墨画の松の林を見て、そこだけにフィーチャーした大きな絵を描いてみた……それが後年、屏風に仕立てられて今に至っている……のかもしれないな、なんて思ってみたり。

前述の楼閣の奥の松林のさらに奥にそびえているのが、雪がかぶった(?)こんもりとした山です。春から秋にかけては、その大部分を岩肌が露出しているのだろうと想像させますが、頂上の方にも低木の針葉樹らしきものが映えているので、まだ森林限界には達していないのでしょう。そうであれば、この山の標高は2,500mを超えるものではなさそうです。ただ、楼閣からの距離が近く、存在感を感じさせます。

左隻の左端の楼閣や大きな山から、視線を右に移していくと、湖畔か河岸にいくつかの家が見えてきます。もしかするとココも景勝地に風流人を迎えるための楼閣や宿なのかもしれません。

その建物の前の林の中を目をこらして見ると、舟のオール……櫂のようなものを持った、腰を曲げて歩く老人が見えます。家の住人なのか、雇われているのか……。

前述の老人からさらに右に視線を移していくと、川なのか湖なのか海なのかが現れ、今まさに漕ぎ出していった二人が乗った舟が描かれています。舟の真ん中がこんもりとしているので、なにかを運んでいるようです。

視線を下げて、屏風の下部の方を見ると、ほとんど消えかかってしまっているのですが……墨が薄れてしまったのか、それとも描いた当初から、霞の先に浮かぶように描いたのか……もう一艘の舟が描かれています。こちらは、船尾で漕ぐ人がいますが、もうひとりは単に座っているように見えます。そのもう一人だけ、朱色に彩色された衣を着ていることから、お客さんなのかもしれませんね。楼閣で数泊して帰るところなのかもしれません。

しつこく絵を見ていると、鳥の編隊が飛んでいく様子に気が付きます。その向こうんは、さらに2艘の舟が浮かび……全体を見ると、墨が薄くなっているため感じにくいのですが、この絵は、なかなかに賑やかな風景なんですよね。

左隻のどこに描かれていたのか、今は思い出せませんが、よく見るとすごく立派な帆船も描かれていました。そして、その海なのか河なのかから、改めて左端に描かれた楼閣に注目してみます。

2階建ての楼閣の玄関部分には、壺などが細かく描かれ、彩色されているものも見えます。とっても丹念に描かれているのが分かるんですよね。

2階には、お客と店の人なのかの男女が描かれています。ここにいる人の服にの色が施されていますよね。よく見ると、屋根の部位にも肌色のような色がついています。描かれた当時は、外の自然や屋根の上の雪とのコントラストで、楼閣内がものすごく色鮮やかに映えたのだろうなと思います。

国立科学博物館の、この水墨画コーナーですが、ちょっと前までは、チラッと見て通り過ぎる場所でした。地味な水墨画が苦手というか、興味を抱けなかったんですよね。それが最近、面白く感じられるようになりました。次にどんな作品が展示されるのかも楽しみです。

いいなと思ったら応援しよう!