チームを活性化させる目標設定

こんにちは。はこにわガジェットです。

当マガジン「マネジメントハッカー」では主にマネージャーやリーダーの方を対象に仕事のマネジメントに関わるノウハウやTIPS等をお伝えしていきます。

今回のテーマはこちら。

部門、メンバーの適正な目標をどうやって設定すべきか

特に、新規で立ち上げた組織や、異動で新しい組織に着任したばかりの時期は組織の目標設定に悩むマネージャーが多いのではないかと思います。

目標設定における私の基本的な指針は、部下が目標を自分ごとだと思って、自発的に行動する目標を設定することです。マネージャー一人でできることはたかが知れていますので、いかに部下の力をうまく活かすかが重要です。

目標を設定するときは、私は以下のプロセスで行っています。

自部門の仕事を棚卸しする

最初は、自部門の仕事を棚卸しします。

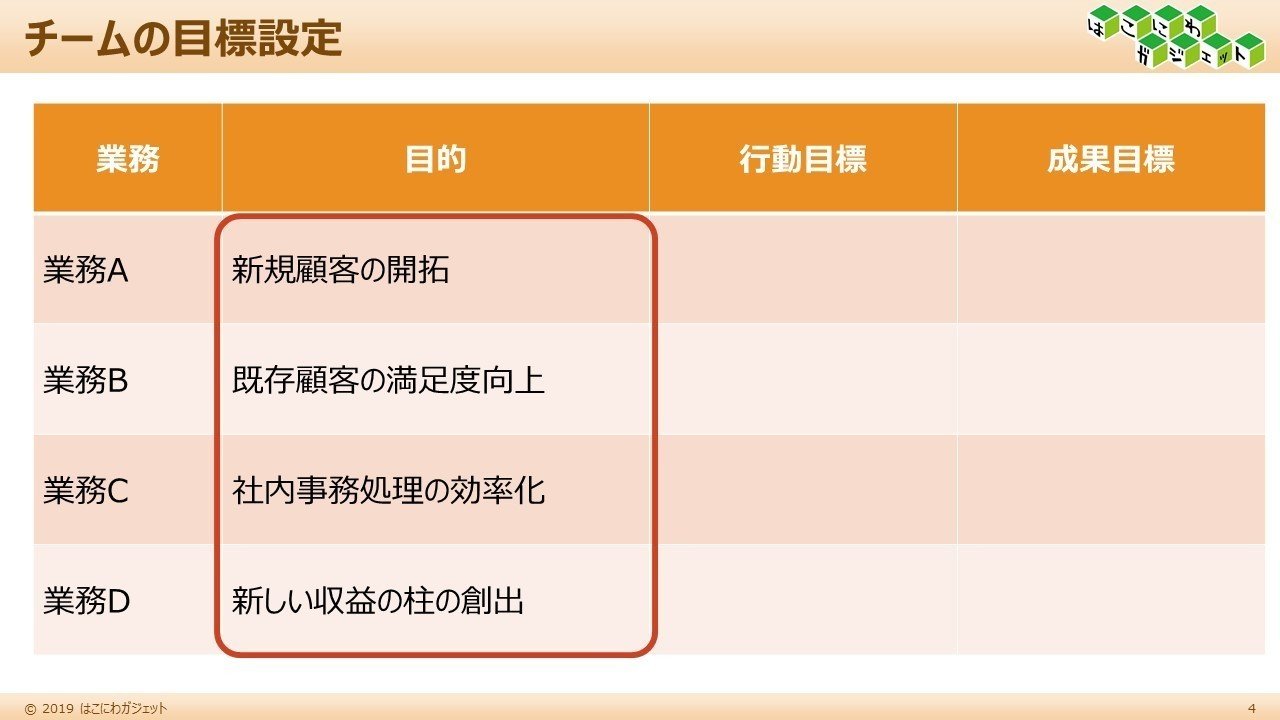

下記のシートを使って作業していきます。

業務を縦に並べていくのですが、この際業務を一定の分類に沿ってまとめていくことが重要です。例えば社内向け / 社外向けだったり、顧客別だったり。可能であれば自部門の中長期であったり年間の目標に沿ってまとめていくのが良いでしょう。

分類はもれなくダブりなく。

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)が基本です。

この分類こそが、組織の大きな仕事の枠組みであり、上位組織の事業方針や目標と整合性をとることがマネージャーの仕事です。

仕事の目的を部下に考えさせる

次に、仕事の目的を埋めていきます。

仕事には必ず目的があります。誰かの役に立って初めて仕事の意味があるのです。ここでは業務に対して、「その業務は本来何の目的でやっているのか」を埋めていきましょう。

簡単そうに思えますが、実はこれ、結構難しいのです。

営業部門のように活動の目的がはっきりした部門ではあまり悩まないのですが、コーポレート部門やコストセンターはここが書けない人が多いのです。

このシートに記載を依頼するとだいたい、「私の仕事はやること自体に意味があるので目的はその仕事をちゃんとやることです」という人がいます。

この意識は危険です。

手段である仕事自体を目的より優先させると、誰の役にも立たない無駄な仕事が増えてしまいます。

その仕事を始めた当初はしっかりした目的があって始めた仕事だったのでしょうが、時間が経ち担当者も変わる中で目的が忘れ去られ、仕事だけが延々と続いているということが良くあります。

例えば、こんなケースです。

ずっとやり方が変わっていない社内の申請手続き。

担当者は決まったルール通りに申請させることが重要と考え、少しでもルールから外れた申請は却下して何度も再申請させます。申請のルールを守るという「手段」が「目的」化しているのです。しかし、本当はそのルールの方が今の時代に合っていなくて見直すべきなのかもしれません。

または以前から惰性で続いている社内の改善活動。

担当者は「やること自体に意義がある」とメンバーの活動参加を呼びかけますが、忙しいメンバーには迷惑で参加意欲も高くない、というケース。こちらも本来は目的があって始めたはずの活動が、目的が忘れ去られて継続することが目的にすり替わっている例です。

こうした、目的を見失った仕事こそが、メンバーのモチベーション低下と非効率の温床となるのです。マネージャーはこういった仕事が増えないように特に注意しなければいけません。特に、同じ担当者が長く同じ仕事を続けていると、仕事の目的を考えずに作業を続け、仕事自体を目的化してしまう傾向がありますので、マネージャーから気付きを与えることが重要です。

目的の設定に関してはメンバーに丸投げせず、メンバーが自分で設定できないようならマネージャーからも案を出して一緒に考えていきましょう。

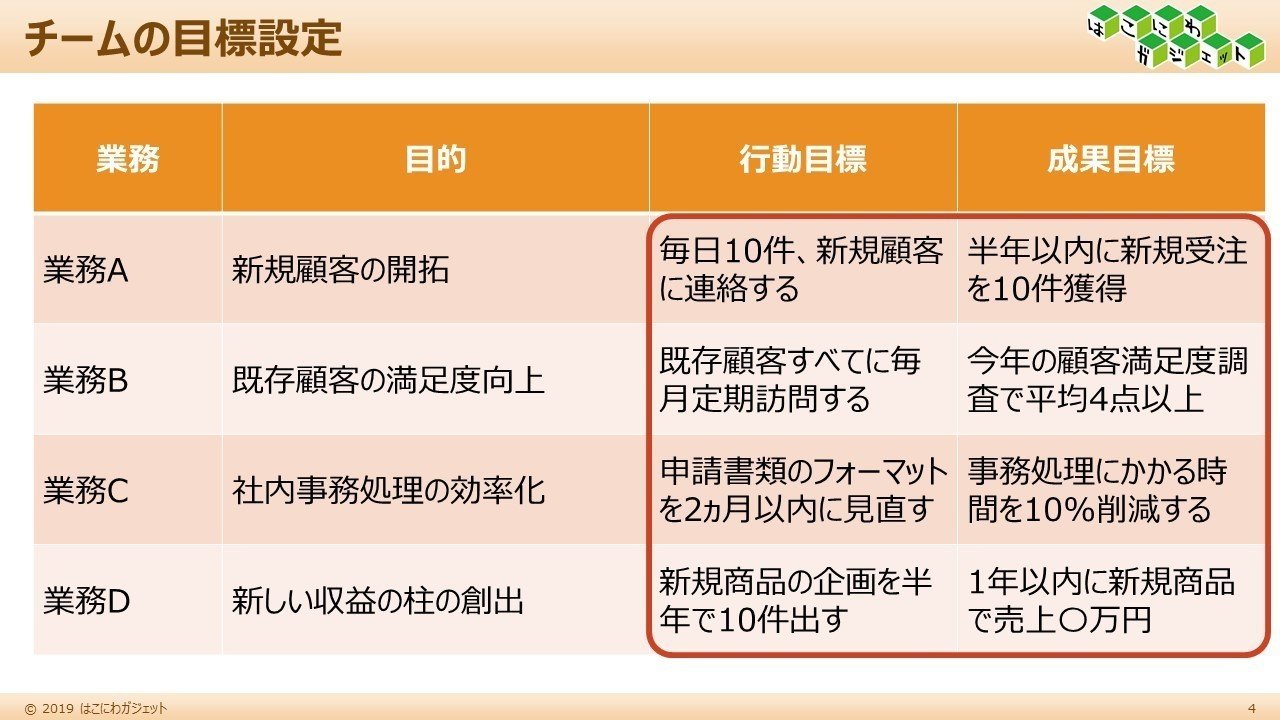

組織の目標を行動目標と成果目標で設定する

目的が記載できたら、目的に沿った目標を設定していきましょう。

ここでは、目標を2種類に分けて設定します。

「行動目標」は各担当者が自分自身の行動としてどこまでをコミットするか、という目標です。新規開拓のために毎日10件の顧客に訪問する、1か月以内に資料を作成する、等の自分の努力の範囲でコントロールできる目標を設定します。

上記の例でも行動目標は自分の努力の範囲の目標であることが分かると思います。

一方、「成果目標」は行動目標によってもたらされる成果の目標です。売上10件達成、顧客満足度4点以上、等。こちらは行動目標を達成した際に結果的に達成できる目標であり、自分の努力だけではコントロールできない目標を設定します。当然、成果目標の方が達成は難しくなります。

なぜ目標を行動目標と成果目標に分けるのでしょうか。

それは、目標評価に対してメンバーの納得性を高めるためです。

例えば、成果目標だけを設定した場合は運が良ければ大した行動をしなくても達成できてしまうときがあります。逆にどれだけ努力しても環境が悪くて目標を達成できないこともあるでしょう。

逆に行動目標だけを設定した場合はどうでしょうか。確かに自分のやることはやって目標は達成できるかもしれませんが、それが会社の売上やお客様の成果にどうつながっていくかを考えないと、上記で述べた手段の目的化が起こってしまいます。「私は自分のやるべきことをやったんだから、成果が出るかどうかは知らない」というスタンスでは組織が成長できません。

上記を考慮すると、行動目標と成果目標を設定し、最低限各自行動目標は達成した上で、成果目標も達成できた人には高い評価を付けるというのが納得性の高い評価でしょう。

なお、目標を設定する際は2つポイントがあります。

(1)とにかく定量化

目標は必ず定量化し、期間や期限を設定して下さい。これは、半年後や一年後に振り返ったときに、目標達成できた/できなかったを本人が明確に判断できるようにするためです。定量化しにくい目標もあると思いますが、マネージャーが妥協せずに定量化する指標の案を出してあげてください。

(2)目標を設定できない仕事はいらない

たまに、この仕事には特に改善すべき点もないので目標を設定できないという人がいます。これは手段の目的化が起こっている顕著な例です。

仕事には目的があり、その目的を達成するために設定するのが目標です。目標を設定できない仕事はやる意味がありません。

個人の目標を設定する

ここまでの作業ができれば、自部門の目標が完成します。

あとはこの目標を担当毎に自分の目標として配分するだけです。

このプロセスを経て個人の目標設定をすると、個人の目標達成が自動的に組織の目標達成につながるようになり、組織の中で個々人がばらばらに活動しているということがなくなっていきます。

ご紹介した目標設定は、簡単なような実践してみるとなかなか難しいものです。しかし、これを継続し、設定した目標に向かって適宜進捗を確認しながら進めていくと組織は非常に強くなります。

ぜひ試してみてください。