業務の効率化:保育者が仕事に悩む理由と改善方法

今日は、ある悩める保育者との面談で業務効率化について話し合った内容をまとめます。

この保育者は「自分はなぜこんなに仕事がうまくできないのだろう」と悩んでおり、自分を「無能」だと感じてしまっている様子でした。ですが、彼女は真面目で一生懸命取り組んでいる保育者です。

そういった背景から、「仕事ができない」と感じてしまうその原因を分解し、改善のヒントを見つけるための話を進めました。

「仕事ができない」の背景とは?

「仕事ができない」という悩みには、大きく分けると2つの原因があると思います。

一つは、実際の業務スキルが不足しているという部分

そしてもう一つは、キャパオーバーや優先順位の不明確さからくる「抜け」や「漏れ」があると考えられます。

経験年数が少ない保育者は、業務の優先順位をつけることができず、締め切りに追われてしまうことがあります。

特に、真面目な性格の方ほど責任感から一つ一つの業務を正確にこなそうと頑張ってしまうがゆえに、ポーンと抜けてしまうことが増えて、かえって仕事が滞ることが多いようです。

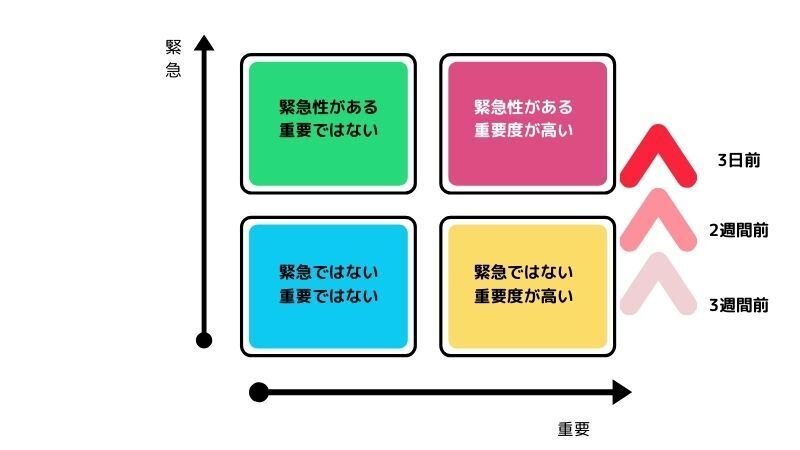

このような状況に陥らないため、業務を緊急度と重要度で分類する方法を紹介しました。

業務の優先度と緊急度の4象限

業務を「緊急度」と「重要度」に分け、次の4つの象限に整理します。

ちなみに、重要度とは、「自分にしかできない仕事」と考えてみたいと思います。

緊急度も重要度も低い業務(青)

これらの仕事は、やらないくてもいいものが含まれることもあります。無駄の部分と余白の部分に分けられることもあるのですが、余裕がないときには、ひとまずやめてみることもお勧めです。

「テスト前の部屋の片づけ」のように、 逃避活動にありがちな業務なので、積極的に省くことが重要です。

例:保育室の装飾の過度に頻繁な変更、保育者同士の雑談、不必要な書類の整理など。緊急度が高く、重要度が低い業務(緑)

これは、すぐに対応しなければならないのですが、自分ではなくても対応できる仕事とも言えます。

若手の時には、この業務からまずは取り組んでみるということも大切だと言われることもあります。これは、経験年数が上がると、自分にしかできない仕事が増えて来るので、自分にしかできない仕事が少ないときに、いろいろな業務に首を突っ込んでみることで、いろいろな経験ができるという側面があります。

しかし、余裕が無かったり、いっぱいいっぱいの時には、 他のSTAFFさんにお願いすることも悪くありません。また、これらの業務は、事前に準備したり、システム化して負担を軽減したりすることもできる場合が多くあります。

園全体の業務改善をするときには、この分野がねらい目となります。

例:子どもがなくしたもの探し、急な来客対応、購入して届いた備品の補充や整理など。緊急度が低く、重要度が高い業務(黄)

この項目は、今すぐ必要ではないのですが、中・長期的な視点で非常に重要な業務です。日常のスケジュールに組み込むことが大切です

やらなきゃいけないとわかっていても、締め切りが少し先だと後回しにされてしまう部類の仕事ですが、自分にしかできないので、結局はいつかはやらないといけないものとなります。

例:月末メッセージのチェック、マニュアルの作成、外部提出書類の準備、期日のある研修の受講など。緊急度も重要度も高い業務(赤)

これらは最優先で行うべき業務です。重要かつ急を要する仕事で、急に飛び込んでくることもあります。このカテゴリーが最優先だということはみんなわかるので、一生懸命取り組む仕事です。また、この仕事が締め切りに間に合わなかったりすると、途端にクラッシュしてしまい、誰かに迷惑がかかったり、怒られたり、場合によっては事故が起きたりするので、日常的な備えが求められます。

例:子どもの急な体調不良への対応、災害時の対応、提出期限が迫っている書類作成など。

業務効率化のポイント:優先度が高いが緊急でない業務に取り組む

さて、この4つのカテゴリーの中で、最優先すべきは、緊急度も優先度も高い仕事となるのはわかると思うのですが、それ次は何を優先したらよいのでしょうか?

実は、「緊急度は低いが重要度が高い業務」(黄色)を優先することで、突発的な業務への対応力が上がるので、余裕をもって仕事を進めることが可能になります。

例えば、提出期限が3週間先の書類でも、計画的に進めておかないと、期日が迫って緊急度が上がり、結局「緊急度も重要度も高い業務」へと変わってしまいます。

この積み重ねが起きてしまうと、緊急度も重要度も高い仕事が山積みになってしまい、抜け漏れが起こり、「自分はなんて仕事ができない人間なんだ…」なんて気持ちになってしまうのです。

このような悪循環を防ぐためには、日常的に黄色の緊急度は低いけれど重要度の高いものを計画的に進めておくことが大切です。

他者への業務委任で効率化を図る

緊急度は高いけれど重要度は低い業務(緑)は、他の保育者や保育補助のスタッフさんに任せるのが効果的です。

例えば、来客対応や備品整理などはベテランの保育者や事務の方に任せ、時間を有効活用することで、本来の業務に集中しやすくなります。

さらに、書類整理や資料作成をデジタル化したり、AIに任せることで、作業の手間を軽減するのも有効な方法です。

ちなみに、この効率化には、特に若手の保育者では権限がない場合も多いので、仕組化してもらうように上司にお願いしてみるといいと思います。

上司としても、課題が見つかるので、提案はとても助かると思います。

業務に追われる自分に対してどう向き合うか

誰しも業務が多くなると、「自分は無能なのではないか」と感じることがありますし、なんだか呼吸が浅くなってきたり、イライラしてきたりするものです。

けれども、すべての仕事がうまく進まない場合、自己の能力不足だけではなく、単に優先順位が整理されていないだけという場合も少なくありません。

自分の仕事を「何色の業務」かに振り分け、適切にいろいろな人を頼ってみたり、時間をもらったりするなどしながら進めることで、過剰な負担を軽減できるはずです。

日々の業務が効率的になれば、保育の現場でも余裕を持って対応できる場面が増えるでしょう。

自分の仕事の重要性を冷静に見極め、優先順位をつけていくことが、心身の負担を減らし、質の高い保育を提供するための第一歩になることが期待できますので、一緒に頑張りましょう!