【小説】麻雀僧侶チンイツ!

一

タイトル戦の決勝。

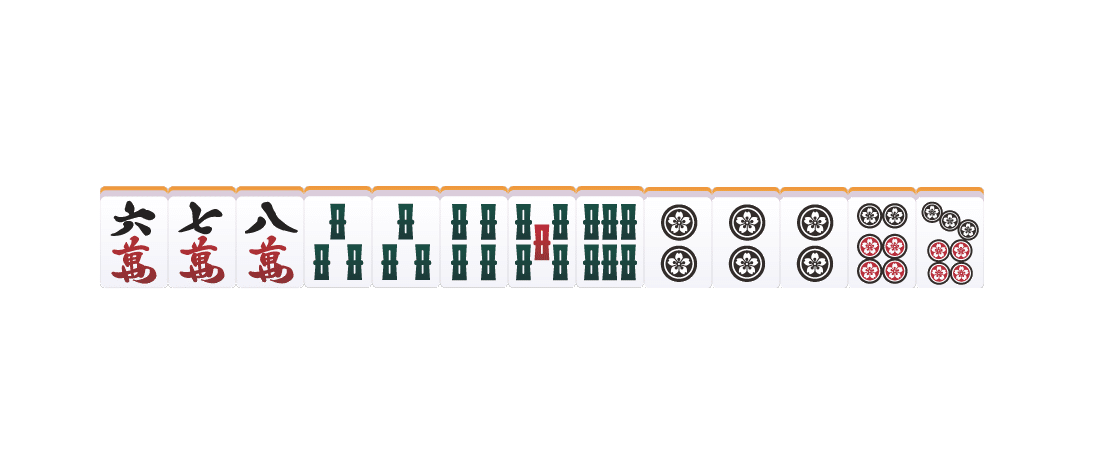

オーラスで、鳳凰卓清一はトップと一万点差の二着だった。

テンパった。

満貫をツモれば逆転優勝。清一はリーチを打った。

むかってくる者はなく、全員が現物を切る。

一発目。清一は牌山に手を伸ばした。

――ツモれ! ツモれ!

「こりゃあ! なにぼさっとしておる!」

怒鳴り声で、清一は我に返った。

竹ぼうきを落としそうになりながら、清一はふり返った。住職である父・鳳凰卓元三が、鬼の形相で腕組みしている。

「いやあ、少し考え事を……」

「どうせまた、麻雀のことでも考えておったのじゃろう。今日は麻生さんの家で四十九日じゃ。副住職としてしっかり頼むぞ……」

ぶつぶつと呟きながら、元三は去っていった。

庭のもみじは、すっかり赤く染まっている。それを見るだけでも、清一は麻雀を連想してしまう。

(赤牌みたいで、きれいだな)

かつて清一は、競技麻雀のプロ雀士だった。

何年経っても下位リーグから上がることができず、二年前にプロ団体を退会、実家の『東風寺』へ戻り、僧侶として修行の日々を送っている。

麻雀はたまにネットでプレイするが、そこでもやはり清一は勝てなかった。

掃き集めた落ち葉が、風で舞いあがった。

(あーあ。出たこともないタイトル戦の妄想なんてしてもしょうがないか。もうプロは辞めたんだし……)

早朝の冷気に身ぶるいすると、清一は再び竹ぼうきを動かした。

麻生家の法要は、午前十時からだった。清一は時間通りに到着すると、仏前で経を読みあげた。

「メンタンピンツモイーペーコーサンショクアカアカドラドラウラウラバンバン……」

全員が焼香を終えると、清一は法話を始めた。

「いつもより雀力、いや法力をこめさせていただきました。故人の魂は無事、極楽雀土へ旅立たれました」

「ありがたやありがたや……」

手を合わせ、老婆が深々と頭を下げる。

法要が終わると、清一は古い軽自動車に乗りこんだ。なるべく父に顔を合わせたくないので、ドライブがてら少し遠回りして帰ることにした。

女を追い越した。ミラー越しに確認する。同級生の、三本場順子だ。栗色のセミロングヘアが、風で乱れている。どこか思いつめたような表情で、足どりはふらついていた。

「おはよう、順子ちゃん。あまり顔色よくないね……」

「あ、チンイツ君。ゆうべ飲み過ぎちゃってさ、ちょっと二日酔い」

順子とは、高校まで同じ学校に通っていた。順子はいつも明るく、クラスの人気者だった。父子家庭で、父は雀荘を経営していたが多額の借金があり、それを苦に昨年自殺してしまった。雀荘は人手に渡り、それでも残った借金を返すため、現在順子は昼は電子部品の工場、夜はスナックで働いている。

車を停め、しばし話しこんだ。高校を卒業して、八年が経つ。いまのような生活になるとは、順子は思ってもいなかっただろう。それは、清一も一緒だ。

人は生まれながらに八つの苦を背負っている、と仏陀は説いた。人生は苦悩が絶えない。僧侶になってから、清一はなおのことそう思うようになった。

「そういえば、来週お父さんの一回忌だよね。まだ一人前とは言えないけどさ、俺が執り行うことになったよ」

「そうなんだ……。よろしくね、チンイツ君」

「その呼び方、いい加減恥ずかしいな……」

「だって、子供の頃からチンイツ君じゃん。いまさら変える方が恥ずかしいよ」

「うーん……まあいいや。なにか悩みがあったら、なんでも言ってよ。話を聞くくらいしかできないけどさ、いちおう僧侶だから」

「うん、ありがと……。チンイツ君、お坊さん似合ってるよ。頑張ってね」

「うん。順子ちゃんも、無理しないでね」

順子はまだなにか言いたそうだが、清一は車を出した。

(そういや俺が麻雀覚えたのって、順子ちゃんと遊びたかったからなんだよな……)

雀荘の娘だけあって、順子は麻雀が上手かった。友達同士の麻雀でも、清一は順子に勝ったことがほとんどない。

(順子ちゃんの方が、俺よりよっぽど麻雀プロにむいてるかもな)

スピードを上げたかったが、思いとどまった。仮にも自分は僧侶で、人に教えを説く身である。未練や執着といったものを捨てきれない自分が、人に教えを説けるものか、とも思う。

順子を救いたい、という考えはおこがましいのかもしれない。自分自身さえ、救えていないのだ。

ミラーの中の順子がしだいに小さくなり、やがて消えた。

二

順子の父の一回忌は、東風寺の本堂で行われた。

同級生の父ということもあり、事前の準備もすべて清一ひとりで行い、父からは助言を貰っただけだ。

喪主の順子以外の参列者は、雀荘の常連客だけだった。葬儀の際にいた親戚の姿はない。順子の父は借金を残していたので、関わり合いを避けたのだろう。

順子は気丈に振る舞っている。故人の冥福と同時に、順子の苦しみが少しでもやわらぐよう、清一は経を読みあげた。

法話が終わり、参列者が席を立とうとしたところに、二人組が入ってきた。

二人ともスーツを着てはいるが、礼服ではない。目つきが鋭く、どこか荒んでいる。かたぎでないことは、ひと目でわかった。

「ようやく終わったか。じゃあ行くぞ」

眼鏡の男が言うと、体格のいい舎弟らしき男が順子の腕を掴んだ。

「ちょっと待って。お墓参りと、位牌も家に戻さないと」

「いったい、どういうことなんだ?」

トラック運転手の通一さんが、二人に詰め寄った。一本筋の通った男で、麻雀でも一気通貫を好む、と以前順子から聞いたことがある。

「どうもこうもねえよ。元本がいっこうに減らないから、手っ取り早く返せる方法を提案してやっただけだよ」

「その方法って……」

「ソープだよ、ソープ! なかなかの見てくれだし、いい金になるな。まあその前に、俺もちょっとモーパイしちゃおうかな」

言って、眼鏡の男が下卑た笑みを浮かべた。

「あんたら、雀荘まで乗っ取って、順子ちゃんまで……」

「人聞きの悪いこと言うんじゃねえよ。あの雀荘は元々担保だったんだ。それでも足りない、ってだけの話よ」

「わかったらすっこんでろ、この野郎!」

舎弟の恫喝に、通一さんは黙ってうつむいた。

「よし、行くぞ」

「待ってください、カシラ。こいつ、強情なもんで」

舎弟に掴まれた腕を、順子は必死に振りほどこうとしている。

「バカ野郎! こんなとこでカシラなんて言うんじゃねえよこの野郎! さっさと連れてきやがれ」

「す、すんません……。おい、大人しくしろよてめえこの野郎!」

舎弟が強引に順子の腕を引くと、位牌を包んだ風呂敷が、床に落ちた。

清一は、風呂敷を拾いあげ、順子に渡した。

「チンイツ君……。助けて……」

法衣の袖に縋りつく順子の目に、涙が溢れている。頬を伝って流れた涙に、清一は胸を衝かれた。

「ほう、友だちか? ずいぶん若い坊主だが、寺なら金も唸ってるだろ。なんなら、一千万肩代わりするか? その方が、俺たちの手間も省けるってもんだ」

若頭の提案に、清一は思考をめぐらせた。

助けてあげたいのは、やまやまだった。家にはそれなりに金があるはずだが、清一個人では一千万という金額はとても無理だ。肩代わりをすることが、ほんとうに順子のためになるのか、という思いもある。

「ウォンならなんとか……」

「冗談抜かしてる場合か!」

「すいません……」

「――やれやれ。仏前で争いごととは、感心しないのう」

全員の視線が、声の方にむいた。元三が、ゆっくりとこちらにむかい歩いてくる。

「へえ。あんたがここの住職ってわけか。この若い坊主よりは、話ができそうだな」

「……わしが調べたところによると、おぬしらは三本場さんに代打ちをさせていたそうじゃな」

「よ、よく知ってるな……。じゃあ、やつが最後に下手打ったのも知ってるだろ。その責任を取っただけよ」

「ふん。それまで散々利用しおって、最後に出来レースで嵌めたのじゃろう」

「ジジイ……。てめえ、何者だ?」

「雀仏一致の悟りを開いた、麻雀僧侶じゃ。麻雀に関するあらゆる情報が、わしのもとに入ってくる」

「麻雀僧侶? 頭おかしいんじゃねえのか。おい小僧、てめえも麻雀僧侶ってやつなのか?」

「いえ、私はただの僧侶で……。父さん、いや住職。麻雀僧侶とはいったい……?」

「ほんとうにおまえはなにも見えていないのう……。だからプロになっても大成しないのじゃ。雀聖如来像の額をよく見てみろ」

「額……。あっ! 白毫の部分が一筒だ! き、気づかなかった……」

「光と影。陰と陽。万物がそうであるように、麻雀と仏教もまた表裏一体なのじゃ。清一よ。おまえはまだまだ未熟者じゃが、読経はなかなか心に響くものがあった。いまこそわしは、おまえにこの袈裟を授けようと思う」

「こ、これは……」

元三から渡された袈裟を見て、清一は絶句した。最も格式の高い袈裟は二十五条袈裟と呼ばれ、小さな布片が縦に二十五列縫いつけられているが、元三の袈裟はそれを超える三十四列だった。

「三十四条……。麻雀牌の種類と同じ……」

「さよう。その袈裟を着け、麻雀僧侶として聴牌――悟りを開くのじゃ!」

清一は、自分の袈裟をはずし、渡された袈裟を着けた。

(おお……。ものすごい雀力が、俺の中に満ちてくる。いまならウイング八枚形も、メンチンの多面張も、簡単に捌けそうだ……!)

「いまじゃ! 雀聖如来に正対せよ!」

清一は、反射的に雀聖如来像の方をむいた。如来像の額の一筒――白毫から、ビームのようなものが放たれ、清一の額に当たる。

「うおお……おお……」

一瞬、雷に打たれたような衝撃があったが、その後は涅槃を思わせる暖かく心地よい感覚が、清一の全身を包んでいった。

「うむ。雀聖如来に認められたおまえは、わしの跡を継ぐ麻雀僧侶になった。では、対局といこうか」

元三が懐からリモコンのようなものを取り出し、スイッチを押すと、仏具とともに畳が沈み、本堂が揺れた。

「な、なんだ……? いったい、なにが起きている?」

やくざ二人と参列者たちが慌てふためく中、元三は微動だにせず、口元に笑みを浮かべていた。順子が縋りついてくる。清一は、順子の肩をそっと抱いた。

再び、畳が上がってくる。仏具はなく、全自動麻雀卓と椅子、サイドテーブル一式が姿を現した。

「て、寺の地下から雀卓が……」

「カシラ、あれは最近式のマックス3ですぜ」

元三と目が合い、清一は頷いた。なすべきことは、わかっている。

――俺は、麻雀僧侶だ。

三

地下から上がってきた麻雀卓は、新品の輝きを放っていた。

長年知ることがなかった事実も、麻雀僧侶となったいまでは自然と受け入れることができた。

いま清一の中には、雀力と法力が満ち溢れている。しかし、わずかな不注意によるミスでそれらは霧散し、勝機を失ってしまう。清一は、卓にむかって手を合わせ、気息を整えた。

「まったく、とんでもねえ寺だな……。『寺銭』の由来は、江戸時代に寺社で開かれた賭場の手数料って聞いたことがあるが……」

言って、若頭が煙草に火をつけた。元三が憮然とした表情をするが、若頭は構わず言葉を続けた。

「サイドテーブルに灰皿が付いてるんだから、文句は言わせないぜ。さて、麻雀で話をつけるってことだよな。二対二の、コンビ打ちだ。おまえたちが勝てば、女は自由。俺たちが勝ったら、女はもちろん、もう一千万いただく。どうだ?」

「……承知した。勝負は半荘一回。二人の合計点が上の方が勝ち、ということでよいか?」

「ああ。俺と三筒、あるいはおまえら坊主二人……」

「待ってください! あたしに打たせてください。自分の運命は、自分で決めたいんです!」

若頭の言葉を遮り、順子が割って入ってきた。その目には、さきほどまでの恐怖ではなく、闘志の炎が宿っている。父のかたきを、自分の手で討ち果たしたい気持ちもあるのかもしれない。

「立派な覚悟じゃな。よし、わしが替わろう。それでよいか?」

「ああ。小僧と女か。軽くひねってやるよ」

「飲み物が欲しければ言ってくれ。用意する」

「一服盛ったりはするなよ。ホット、ナシナシで」

「あたしは、ホット砂糖だけでお願いします」

「コーラ」

「ばかもん、熱茶にせい」

「俺、ビール。あ、ペヤングも食いたいなあ」

「バカ野郎! 遊びじゃねえんだぞこの野郎!」

「すんません、雀荘行くといつも食べるもんで……。あ、ウーロン茶で……」

――場所決めをし、対局が始まった。

起家は上家の三筒。清一の下家が若頭で、対面が順子という並びだ。

東一局、順子がさっそく満貫をアガった。清一が切った牌を見逃した上での、高目ツモだった。

「カシラ、この女……」

「ああ、親父譲りのいい腕だ。だが、ツモにかけるのならリーチでもよかったんじゃないか。親は三筒だしな。きっと、跳満まであったはずだぜ」

若頭が王牌に手を伸ばし、裏ドラをめくった。

「ほらな」

確かに、リーチをかけていれば跳満だった。しかし、これは揺さぶりだ。そうやってプレッシャーをかけるのが、彼らの手口なのだろう。

「……ふん、動じないか。三筒、狙いを小僧に変えるぞ。手つきを見る限り、こいつは大した腕じゃない」

「へい」

(うっ……。完全になめられてる……)

次局、清一は若頭に三九〇〇点を放銃、親はあっさりと流れた。

* * *

清一はまだ完全に覚醒していない、と元三は感じていた。

順子に関しては、不安はなかった。

さきほども、順子は基本に忠実ながら、最後は針の穴を通すような選択で、すでにテンパイしていたやくざ二人をかわし、満貫ツモをものにした。

問題は、清一の方だった。勝負は半荘一回。間に合うのか、そこは仏のみ知るところだ。

東三局、若頭の四〇〇〇オールツモを皮切りに、一方的な展開となった。順子が奮戦するも、若頭と三筒は通しを遣い、順子の親は軽く落とされ、南場の清一の親も三筒の差し込みにより終わった。

南三局、十一巡目に親の若頭がリーチを打ってきた。

三六九索待ちのリーチピンフ赤。清一の持ち点は二一〇〇点なので、ドラの三索ツモならダマでも清一は飛びとなるが、六九索ツモでも飛ばせるようリーチを打ってきた。いわば、とどめのリーチだ。若頭がツモれば、その時点でゲームセットとなる。

三筒も、すでにテンパイしていた。

五八筒待ちのタンヤオドラドラ。若頭の河には、五筒が切られている。

親リーに降りようと現物の五筒、あるいは筋の八筒を切れば、三筒に五二〇〇点の放銃となる。

順子が、無筋の四筒を強打した。これまでの順子はマナーよく打っていて、所作もきれいだった。その順子が強打したからには、テンパイであると同時に、清一へのサインでもあるはずだ。

三筒が二枚切れの中をツモ切った。同巡、清一もテンパイした。

三六索か五八筒を切ればテンパイだが、どれを切っても若頭か三筒に放銃となり、そこで終局となる。

(万事休すか……。順子ちゃんの強打の意味に気づけばあるいは……)

少考し、深呼吸した清一は、テンパイを取らず八萬を切った。

「ロン。二〇〇〇」

発声とともに、順子が手牌を開けた。

三色を崩してのピンフドラ1。順子は、清一に抜き打ってもらうため、打点を下げたうえで強打でアピールしたのだ。

「よく切ってくれたね、チンイツ君」

「うん……。順子ちゃんの意志を、感じたんだ」

「チッ。首の皮一枚残ったか。しかし、次でオーラスだ」

若頭が、荒々しい動作で牌を流した。

「八萬地獄を超越したな。流れが変わるぞ」

「外野は黙って見てろ。なにが流れだ。坊主は言うこともオカルトめいてるな」

若頭の言葉は無視して、心の内で、元三は呟いた。

(オカルトか……。わしに言わせれば、流れの否定は感性の退化じゃよ。近年、麻雀も数理的な研究が進み、AIが正着打を示すようにもなった。しかし、どんなに技術が進歩しようとも、AIに悟りを開くことはできんのじゃ……)

オーラス、ドラは二萬。ラス親の順子が、打牌した。

西家の清一は残り一〇〇点。順子はツモアガリができず、連荘にかけるにも両脇からの出アガリしかない。あるいは、清一が三倍満以上の手を両脇から直撃すれば、逆転となる。

(悟りを開き、覚醒した麻雀僧侶ならば……)

元三は静かに息を吐き、清一の摸打を見守った。

* * *

風前の灯火、残りわずか一〇〇点となった清一の配牌は、跳満が見えるタンピン形のリャンシャンテンだった。

かなりの好配牌ではあるが、逆転するには、三倍満以上の手を両脇から直撃するしかない。若頭は四七三〇〇点のトップ目、二着目は二九六〇〇点の順子、二三〇〇〇点持ちの三筒が、三着目である。

(ここは親の順子ちゃんに任せるべきか……。いや、両脇からしかアガれないのは一緒だ。最後は麻雀僧侶である俺が決める!)

清一は、ソーズの出来メンツを払っていった。

《ざわ……ざわ……》

突如、清一は体が熱くなるのを感じた。まるで、血が燃えているようだ。それでいて、思考は明瞭である。指先に法力を集中して、牌山に手を伸ばす。

《仏打!》

脳内に声が響くとともに、清一は、卓上に曼荼羅図を見た。一巡ごとに、曼荼羅の色は緑から赤、金、そして虹色へと変化し、ツモ牌がピンズへ寄っていく。

(これはまるで、パチンコの確定演出のようだ……)

七巡目、清一はテンパイした。同巡、下家の若頭から、八筒が出た。

「ロン。二四〇〇〇」

発声とともに、手牌を開ける。

メンチンタンヤオピンフリャンペーコー、三倍満の直撃で、清一の持ち点は二四一〇〇点となった。順子との合計点は五三七〇〇点、逆転勝利だ。

「バ、バカな……。赤五筒を引き八筒と入れ替えたんだが、唯一逆転できる高目が八筒だったのか……」

放心した若頭は、力なくうなだれた。

「ふむ。いわゆる大車輪じゃな。ひと繋ぎの数珠のような見事なアガリじゃ」

「カシラ……」

うつむいていた若頭が、顔を上げた。表情からは険が取れ、別人のように清々しい表情をしている。

「私たちの負けだ。順子さん、君はもう自由だ。君のお父さんには、ひどいことをした。せめてもの罪滅ぼしに、雀荘は今後ノーレートの健康マージャンにしようと思う」

「えっ、急にどうしちまったんですか、カシラ」

顔つきだけでなく、若頭は話し方や態度まで別人のようになっていた。

「さきほどの清一のアガリで、彼の持つ業が解消されたのじゃ」

「カルマ……」

「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや……。悪人ほど己の過ちに気づき仏の救いを得る機会が多いというもの。そして、麻雀による衆生済度こそ、雀聖如来の加護を得た麻雀僧侶の使命なのじゃ」

「麻雀による衆生済度……。麻雀僧侶の使命……」

若頭が雀聖如来像に手を合わせると、三筒や参列者たちも、それに倣った。やくざ二人は、一同に深々と頭を下げ、帰っていった。

参列者たちも帰り、本堂に残ったのは清一と順子、元三の三人だけとなった。

「ありがとうね、チンイツ君」

順子の顔からは、これまで感じていた暗い翳のようなものが消えていた。借金がなくなり自由の身になった、というだけではない。これも、雀聖如来の力なのだろうか。

「いや、俺は無我夢中で……。順子ちゃんが頑張ってくれたから、なんとかなったんだよ」

「順子ちゃんの言う通りじゃ。まったく、ハラハラさせおって。ともあれ、今後はわしに代わっておまえが仏の打牌、仏打をもって、衆生済度の麻雀を打つことになる。精進せよ」

まだ実感は湧かないが、自分の麻雀が人の役に立つなら、それはとても素晴らしいことだ。プロ雀士として挫折したが、まだ麻雀で生きる道があった。決意とともに、清一は目を閉じて雀聖如来像に手を合わせた。

目を開けると、清一の横で、順子も雀聖如来像に手を合わせていた。

自由の身となった順子は、これからどう生きるのだろうか。彼女の麻雀の才は本物だ。可能性は、無限にある。救うことができて、ほんとうによかった。

観音様を思わせる順子の穏やかな横顔に、清一はしばし見とれた。

四

本堂での対局から、一年が過ぎた。

まる一日予定が入っていない清一は、居間でインターネットのニュースを見ながらポテチを食べていた。

ペットボトルのコーラをラッパ飲みしていると、元三がやってきた。

「まったく、おまえというやつは……。いくら暇とはいえ、だらけ過ぎじゃ! しかもポテチにコーラとは……。山口さんも減量のためコーラやスナック菓子はやめたというのに……」

「誰だよそれ」

「む、画面に映ってるのは、順子ちゃんじゃな。きのうの新人王戦は、見事じゃった」

「うん。ほんと、すごかったなあ」

順子は、競技麻雀のプロ雀士となっていた。ルックスと実力を兼ね備えた彼女はデビュー当初から人気が高く、昨日、新人王のタイトルを獲得した。

「彼女から、連絡はなかったのか?」

「ああ、トロフィーの写真と一緒に、メッセージが来たよ。それと、今度東京に遊びにおいでよって……。おめでとう、と伝えはしたけど、なんかもう遠い存在になった感じだし、会いに行くのは気が引けちゃうよ……」

「ばかもん、そこは承諾しておけ。まったく、おまえは麻雀以外の押し引きも下手じゃのう……」

元三はなおも小言をくり返していたが、着信音が鳴ると、スマホを取り出し耳に当てた。

「うむ……。なるほど、わかった。すぐにむかわせる」

「父さん……」

「ああ、魂天組の若頭からだ」

昨年の対局以降、心を入れ替えた若頭は真っ当なシノギをしつつ、麻雀僧侶への連絡役としての活動もしている。彼から電話があったということは、自分の出番だろう。

「南房総で、リゾートホテル建設をめぐってトラブルが起き、人死にまで出たという。結局、麻雀で話をつけることになったそうじゃ」

「ひどい話だな……」

この一年の間に、清一は麻雀僧侶として何度か仕事をしていた。たいてい、やくざや半グレなどの反社会的勢力が絡んでいた。非合法な対局に雀力と法力で介入し、平和的に解決する。それが、結果として衆生済度に繋がるのだ。

「行け、清一。麻雀僧侶の仏打で、衆生を救済するのじゃ!」

「はい!」

清一は急いで法衣に着替え、三十四条袈裟を着けた。本堂へむかい、雀聖如来像に正対する。如来像の額から、《東天光》が放たれた。

牌理と真理が全身に満ちていくのを感じながら、清一は思った。

――今回の対局が終わったら、順子ちゃんに会いに行こう。

(了)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こちらより、雀聖如来に参拝できます。

具体的には、赤牌や特殊牌の引き、一発ツモや裏ドラの乗る確率がアップします。

(効果には個人差があります)

ここから先は

¥ 100

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?