『父のグループ』吉川速男[書き起こし] #日本ステレオ伝 003

写真随筆『カメラと五十年』吉川速男 光画荘 1947年より

[現代語訳書き起こし]

(*明治35年1892年頃のはなし)

父のカメラは四つ切サイズの組み立て式の暗箱だった。父はその大きな四つ切の乾板をフレームに半ダースも入れて持ち歩いていた。それにカメラ自体もさらに大きくて重かった。だから、アマチュア写真家がこんなカメラを持って外で撮影するというのは、今の出張写真家でもあまり見られないほど大がかりなことだった。

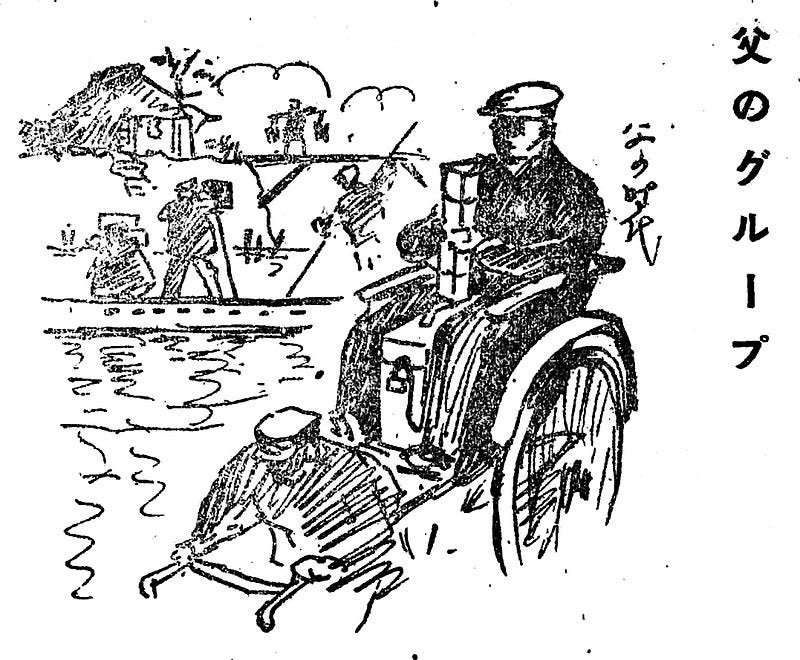

ましてや、42歳の厄年に汽車から落ちて左足の股関節を痛めた父にとって、趣味を実行するためには、まず人力車を買い、車夫を家に雇い、車庫を作って、その上で撮影に出かけるという具合だった。だから、私の写真に対する熱意とはまったく異なっていた。

私は外出時にできるだけカメラを小さく軽く、目立たないようにしようという方針だが、父のカメラは全く手軽ではない。それで撮影に出かける目的も、東京の名所巡りばかりで、芝の増上寺の山門、上野の不忍池、堀切の菖蒲、浅草の十二階などで、私は呆れていた。なぜそんなものに魅力を感じ、大がかりに出かける気になるのか、不思議に思っていた。

しかし、晩年には父も四つ切に飽きたのか、力が尽きたのか、手札サイズの乾板を2枚並べて使う大型のステレオカメラに変わり、立体写真に熱中するようになった。

私の写真の中心はいつもステレオ写真で、震災後も変わらない。私がステレオ写真を研究するきっかけは、父が蒔いた種なのだ。ステレオ写真は新しいもののようで実は古く、写真が日本に入った時、人物をこれで撮るべきだと書かれた本も残っている。いや、昔フランスで写真術が発明された頃、ダゲールやニエプスもステレオ写真をやっていた。ステレオ写真は写真が発明される前から画家によって試みられ、写真の発明と共に絵筆の代わりにレンズを使うようになったのだ。

それなのに、今でもステレオ写真を知らない写真家が世の中にはたくさんいる。

父の時代には、すでに上野の美術館で写真展が時々開催されていた。写真展は今日のものとほとんど変わっていないので、特別に書くほどのこともない。ただ、その当時の展覧会では、会場の一部に必ず小西や浅沼などが珍しい道具や新しいカメラを出品していて、それによって私たちは大いに写真の知識を広めることができたものだ。

また、その頃には撮影会もあった。まだ写真家が少ない時代だったので、15、16人ほどが集まったが、皆、家や仕事のことなどどうでもよいというような熱心な人ばかりで、趣味を通じて親戚以上の付き合いをするようになっていた。

好きなことさえできれば満足な人々なので、誰が1位でも2位でも最下位でも関係なく、早く写真を撮り終えて、帰りにどこかで一杯飲もうというのが会の目的かのようになってしまうのだ。そんな時は、私のような子どもが鞄をたくさん持たされ、あれこれと用事を言いつけられて後を追いかけることになるが、邪魔に思われる。いつも「お前は先に家に帰ったほうがいい」と返されるのが常だった。

撮影が凝っていて、「川の土手は川の中から撮ったほうがいい」と思えば、近くで船を借りて撮影を始める。この景色がいいと思えば、掃除人を雇い、周囲を掃かせて紙くずなどをきれいに取り除いてから、悠々と三脚を立て、カメラに黒布をかけて覗き込む。そして皆で交代しながら、「ここがいいかな」「もう少しこっちに寄ったらどうだろう」と言いながら、四つ切のカメラをあちこちに持ち運び、タバコをたくさん吸って休憩し、最後に「じゃあ撮ろうか」となる。そんなふうに、1か所で半日もかけてしまうことは珍しくなかった。

ある日、荒川(隅田川の上流)の堤防で、支流の丸木橋のそばの一軒家と植木が良い被写体だと、三脚を立てて立派な大型カメラが並んだ。しかし誰かが「木に鳥がとまればなぁ」と言い出し、皆で「とまるまで待とう」となった。そのうちに、橋の上を農婦が肥桶を天秤棒で担いで通りかかった。そこで、「ちょっとすみませんが、そこに立ってください」と頼んで農婦を立たせ、あれこれとカメラを調整していたが、小一時間もかかると農婦も我慢できず、逃げ出そうとする。また無理に頼んで、やっとのことでモデルを続けてもらい、皆で集めた金が50円。当時の50円は今の500円、いや5千円くらいの価値があったかもしれない。農婦はもちろん受け取らなかったが、何とか減額しておさめたこともあった。

その頃になると、カメラを持った集団がいると見物人が自然と集まり、5人、10人、50人、100人と増えていく。ついには巡査が来て、巡査も状況を把握して会話を交わすようになり、最後には群衆を整理するために職権を使い、「今、この方々が写真を撮っておられる。そこに立ってはいけない、ここに並べ」と指示を出すようになる。そして誰かがその巡査のポートレートを撮ると、巡査は大変喜び、その写真を家宝にして座敷の天井近くに堂々と飾り、「次はぜひうちに遊びに来てください」と親しくなるのだ。

写真家が田舎にハイキングに行き、農村の人々を撮影し、「現像したら送ります」と軽く約束して東京に帰り、そのまま約束を忘れてしまうことがよくあった。そのせいで、都会のカメラマンの評判が悪くなり、農村の人々に悪い印象を残してしまった。そんな後に私が立ち寄り、関係のない人の代わりに謝罪し、やっとのことで写真を撮り、実際に現像した写真を送って、「これで役目も終わった」と感じた経験がある。口の軽い写真家のせいで、私は各地でかなり悩まされたものだ。

父の写真仲間には、漆器屋の主人や医者、官吏などがいた。彼らは皆負けず劣らず写真好きで、その多くは後に営業写真家にまでなった。ある人は神田で写真館を開き、別の人は本郷で開業したということだったが、大震災の頃まではそのまま繁盛していたことを覚えている。しかし、そのうち一人また一人と亡くなり、今では全員が故人となり、誰も残っていない。

*原文はこちらで参照することができます。カメラと五十年 : 写真随筆 — 国立国会図書館デジタルコレクション

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?