【福祉を読む】武田建・津田耕一『ソーシャルワークとは何か』

バイステックの7原則を下敷きに、現場での応用性について具体的に記述した一冊だ。広い意味での「実用書」に近いが、こういう本は、自分で起伏をつけながら読むのがコツ。全体を通して何かを理解しようとするというよりは、自分に響くところ、なるほどと思うところを摘まむようにして読む。世の大半のビジネス書、実用書の読み方と同じである。

ということで、ここでは本書そのものについて深掘りするのではなく、個人的に気になったところをピックアップし、多少のアレンジを施した上でご紹介してみたい。なお本書のサブタイトルは「バイステックの7原則と社会福祉援助技術」となっているが、内容は必ずしもバイステックに縛られているわけではなく、むしろ通常のソーシャルワーク実践のベースに「7原則」があることを確認するような書きぶりになっている。

★★★

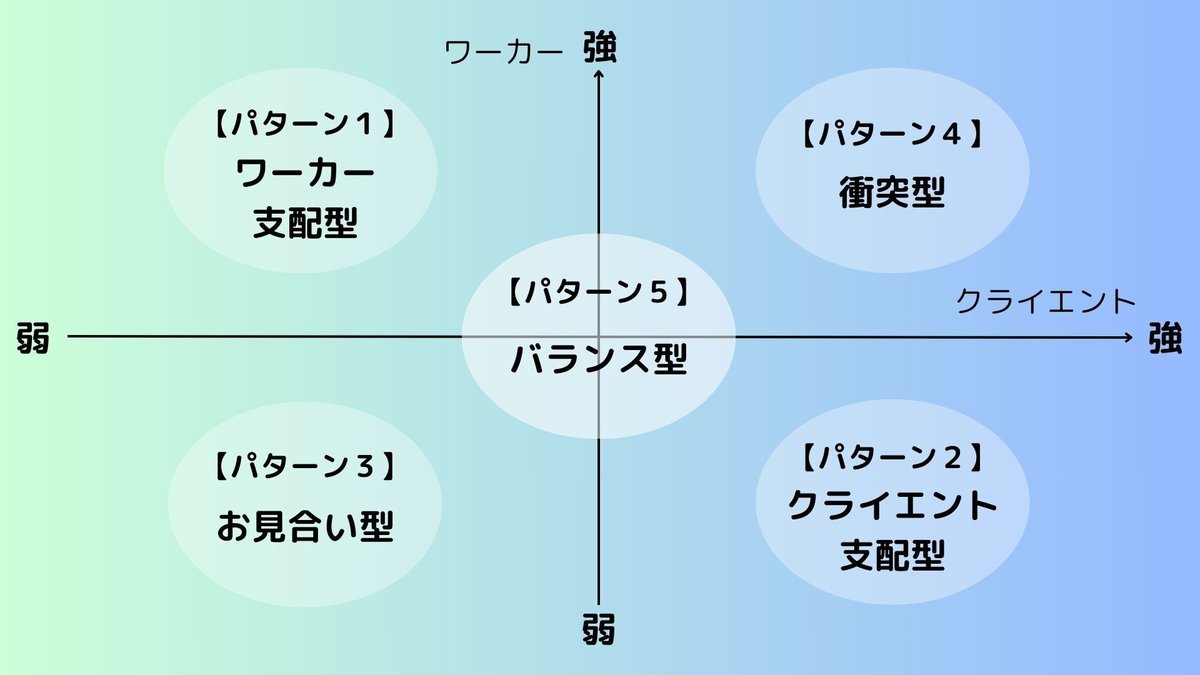

まずは第2章、クライエント、ワーカーのパワーバランスから「さまざまな援助関係のパターン」を類型化したp.52以降にフォーカスしたい。これは本多勇が提案した「医師と患者との診療場面における関係の類型」を整理したもの。本書ではパターン1~5を並列的に紹介しているが、ここではさらにアレンジし、2軸4象限で図示してみよう。なお図中の「ワーカー支配型」「クライエント支配型」「お見合い型」「衝突型」「バランス型」のネーミングも、本書で使用されているものではなく、私のほうで勝手につけたものだ。念のため。

少しだけ解説する。

【パターン1】はワーカーの立場や権限が強く、クライエントが弱い場合だ。ワーカーが法的な権限(生活保護の受給決定権とか)や、管理監督関係(施設の職員と入所者とか)があるとこのパターンになりやすい。この場合、ワーカー自身が権力的にふるまっているとは限らず、むしろ自分の権力性に無自覚な場合も多いため、自分に強い権限があるという自覚が求められる。

【パターン2】はクライエントの立場が強いケースだ。クライエント主導自体は悪いことではないが、「支配的」にまでなってしまうと、ワーカーの専門性が発揮されづらく、結果的にクライエントに不利益をもたらす可能性がある。また、クライエントがクレーマー化したり、ワーカーが消耗し、疲弊してしまうこともある。ワーカー個人の性格や力量によるところも大きいため、組織のバックアップシステムが必要だ。

【パターン3】は「お見合い型」と名付けてみた。ワーカー、クライエントとも立場が弱く、結果として援助自体が中断してしまうこともある。いわゆる「ケースが動かない」というやつだ。この場合は、ワーカーが思い切って一歩踏み出すべきだろうが、同時にクライエントへのエンパワメントを考える必要がある(そうしないと【パターン1】に移行してしまう)。

【パターン4】は双方が強い立場にあるケース。ワーカー、クライエントともに主導権を握ろうとし、身動きが取れなくなってしまう。ワーカーに冷静さと一歩引いた対応が求められるのは当然だが、得てしてクライエントに主導権を握らせることがリスクの増加につながっていることが多いため、単純にクライエント主導にできないことも多いように思われる。これも組織的な対応が必要だろう。

【パターン5】はワーカー、クライエントともに自己主張ができており、相手の立場も尊重できているという状態だ。この状態が理想なのは言うまでもないが、状態を維持するのが一番難しいのもこのパターンだ。

では、適切な援助関係を結ぶためには、ワーカー側にはどんな態度が求められているのだろうか。この点をまとめているのが第3章のp.72以降。ここではワーカーに必要な態度を「誠実さ」「純粋さ」「温かさ」と整理しているが、言うまでもなく、これは専門職に限らず、人が人と接する上での基本である。

結局は、ワーカーは援助職である前に人間なのであって、クライエントに対しても、一人の人間としてかかわることが必要。ワーカーのもつ専門性は、あくまでこの「人間としての基礎」という基盤の上に乗っているものなのだ(でも、意外とこれができていないワーカーが多いんですよね・・・・・・)。

第4章は面接のプロセスに沿ってワーカーに求められる対応をまとめているが、ここでは「ワーカーの不明瞭性」(p.91)というフレーズが印象的だった。要するに、クライエントにとってワーカーは「よくわからない人」であるということだ。だが、この「よくわからなさ」が、実は大事だというのである。

クライエントから見ると、ワーカーというのは、不明瞭性というかよく分からないところをもっている人です。しかし、不明瞭であるからこそ、クライエントは自分の主観的な印象にもとづいて、ワーカーを優しい人、怖い人、温かい人、冷たい人といった具合にさまざまな印象をもつのだろうと思います。ことばを換えれば、クライエントはワーカーを、父親、母親、兄弟姉妹、異性、競争相手といった具合に、自分でも気づかないうちに、自分の必要(ニーズ)に応じて特定の人物のように感じ、接しているのではないでしょうか。

この考え方が行き着く先は、フロイトが提唱した「転移」という概念だ。フロイトは、クライエントの転移感情を治療のため積極的に利用した。ソーシャルワークではそこまでは求められないが、ワーカーは少なくとも「クライエントに見えている自分」がどんなものかについて、十分に自覚的である必要がある。

そしてもう一つ、このことはワーカーからクライエントに向けても起こりうることを忘れてはならない。「逆転移」である。特にワーカー自身が親子関係や夫婦関係などに課題を抱えていると、その関係性をクライエントとの関係に重ねてしまう可能性がある。まさにバイステックのいう「統制された情緒的関与」が求められているのである。

第5章は「積極的アプローチ」というタイトルだ。ここでは面接場面を飛び出して、施設などでの支援の現場におけるワーカーの対応について書かれている。

だが、ここで一番大事なことは、実は第6章に書かれている。日々の支援の中でも、援助を目的とした「意図的なかかわり」をもつことの大切さだ(p.160)。「日常生活場面面接」という言葉があるが、まさに日常の支援こそが相談援助であり、面接なのである。デイサービスでの食事介助、就労継続支援事業所で共に行う作業、児童施設での宿題の手伝い。どれをとっても、相談援助と無縁な場面などひとつとして存在しないのだ。

私が読んでいて「付箋をつけた」のは、だいたいこんなところだ。もちろん、実践の場面やこれまでの経験、もっている問題意識によって、気になる個所は変わってくるだろう。私自身、数年後に読んでみたら、まったく違うところに付箋をつけるかもしれない。それがこの種の本を読む楽しさであり、実践と読書の相互関係なのだと思う。もしお読みになった方がおられたら、どんなところが気になったか、ぜひ教えてほしい。この本をテキストに勉強会や読書会をやってみるのもよさそうだ。