満たされたぼくたちの欲望

「いまの若者は消費しなくなった」

っていうけれど、それってホント?ってずっと思ってました。

「最近の若者は草食化し、酒も飲まず、車も買わず、女を抱かない。」

なんて、したり顔メディアでおじさんがしたり顔で語っていたりするけれど、

「いやいや、そんな聖職者みたいな人間、まわりに一人もいないですから!」って、ずっと思ってました。

ミレニアル世代と呼ばれるぼくらにだって、欲望はある。

お酒だって飲むし、好きな服を買いたいし、かわいい女の子とご飯にいくときは見え張っておごりたいし。

彼らがいう「消費しない若者」っていったい誰なの?って、ずっと思ってました。

ぼくは、各世代における欲望の総量って、そんな簡単に変化しないんじゃないかな、と思う。

「欲望の総量」という、あくまで概念にすぎないものを定量化して測ることはできないので、あくまでぼくの主観にすぎないけれど。

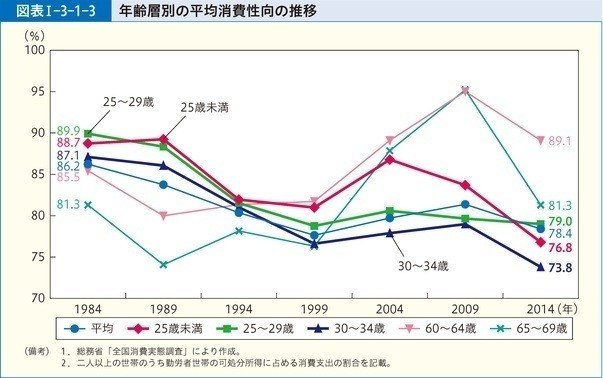

ただし、若者の消費性向が低下傾向にあることは事実だ。

※出典)消費者庁『消費者白書』 年齢層別の平均消費性向の推移

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2017/white_paper_131.html#zuhyo-1-3-1-3

これに対する反論は簡単だ。

「欲望が減ったんじゃない。使えるお金が減っただけ。」

これ、たぶん、理由としては正しい。

年金制度をはじめとする将来に対する不安、キャリアに取られる高額なスマホ通信費等々。

ぼくらの世代が先行世代に比して、負担しなければいけないコストというのは確かに増えたと思う。

だけど、ITの力によって、無料あるいは安価に獲得できるものも増えているはずだ。

欲望は変わらない、使えるお金が減っただけ。というのも、いささか物事を単純化しすぎじゃないのかな?という気がしていた。

ここでは一旦、「使えるお金が減ったから、消費が減退した。」というのも一定の事実として受け入れたうえで、次の議論をしたい。本筋はあくまで消費と欲望を巡る、定性的かつ哲学的で、森の思考にまつわる話なので。

「欲望の総量は変わらない。だけどモノが売れなくなった。」

ということに対して次に考えられる解はおそらく

「欲望の総量は変わらない。たけど(以前と同じ)モノが売れなくなった。(新たに売れているモノ・コトもあるけどネ)」

というあたりだと思う。

ぼくたちの消費の「対象」が変わったのか?という問いだ。

最近よくニュース番組やら巷のへっぽこ企画書なんかで、「世の中はモノ消費からコト消費へ変化している」なんて言われている。

自動車や酒類が売れなくなった。だけどレジャー施設需要は伸び続けている、とかとか。

だけど、ぼくはこの「モノ消費からコト消費へ」なんて言葉も胡散臭いナアって、ずっと思っていた。

いやいや、ぼくらだって欲しいモノはたくさんあるし、上の世代の方々だって、たくさんコト消費してきたでしょって。

「モノ消費からコト消費へ」

このフレーズは一見、耳ざわりはいいけれど、消費の類型を語っているだけであまり本質的ではない。

ひとつ例を挙げたい。

1980年代、DCブランドといってイッセイミヤケやらヨウジヤマモトといった日本の高級デザイナーズブランドが大流行した時代があった(らしい)。

これはときとして、ブランドものを買い漁る「モノ消費」の典型として語られることが多い。

一方2010年代に目をうつすと、猫も杓子もあほみたいに「インスタ映え」という言葉を掲げている。

原宿に店を構えるパンケーキ屋から市井の飲食店、それから大手の百貨店まで雁首そろえて「インスタ映えが大事です」なんていう時代。

だけど少し考えてみてほしい。

「インスタ映えさせたい」という欲望は、他者に対して「センスのいい生活をしているアタシ」を演出したいという顕示欲に基づいている。

一方、DCブランド。

ファッションが好きなひとにとって、おしゃれが自己完結的であることは否定しない。だけど、ブランドものを買い漁る心理には、少なくとも他人に「センスのいい服を着ているアタシ」を顕示したいという欲望が隠されていることは否定しようがないだろう。

つまり「ブランドものの購入」と「インスタ映え」は他人に対する顕示欲という、「欲望の質」では同一のものであって、「モノ消費からコト消費へ」という表現で変化を述べるのは本質的ではない。

要するに、

スポーツカーを買うおっさんと、インスタ映えスポットを巡るプロ女子大生は、

「他人に憧れられるステキなアタシ」を見せたいという欲望のもとに同類なのである。

こう考えると、モノからコトへという「消費の類型」を語るよりも、「欲望の類型」を語ったほうが普遍的かつ本質的なのではないだろうか、という気がしてくる。

ここで、ひとつ考慮しなければならない問題がある。

「欲望の類型」が普遍的だとして、「消費の類型」はどのように変化するのか。

ぼくたちの時代の「消費」とはどういったものなのか、という問いだ。

ぼくたちが生まれた時代は、(幸福なことに)生活の必要条件がほぼすべて満たされている、と言っていい。

望むもので満たされ、高望みさえしなければ、それなりでささやかな幸せを手に生きていける時代に生まれたぼくたちの「消費」とはいったいなんなのだろう。

「消費」が生まれる瞬間。

ぼくたちは、「必要条件」では生きていけないのだ。

消費とは、「欲望の強度」が閾値を超えたときに起きる。

その閾値を形成するものとして忘れてはならないのが、必要条件からの「スイッチングコスト」である。

ぼくらが(あくまで予算の範囲内で)消費をしようとするとき、あえて現状の解決策を差し置いて新たなオプションを選択するという行為には、心理的負荷がかかる。

「生活のための必要諸条件が満たされたうえで、それでもあなたは消費をしますか?」という問いにぼくたちは直面させられるのだ。

あくまで定性的で、かつ個人的な欲望を、乱暴ながら定式化すると以下のようになる。

消費=(欲望の強度×資金)/スイッチングコスト

※欲望の強度が大きくなればなるほど消費は生じやすくなるものの、資金が0に近い場合やスイッチングコストが大きすぎる場合には消費は生じない。

そしてまた、欲望の強度は以下のように分解される。

欲望の強度=欲望の質(欲望が喚起される理由)×欲望の量

※欲望の質の構成要素としては「必要性」や「顕示欲」「自己実現欲」「(クラウドファンディングなどの)応援欲求」などが考えられる。

ぼくが今回書きたかったことをまとめるとこれだけ。

・消費=(欲望の強度×資金)/スイッチングコスト

・欲望の強度=欲望の質(欲望が喚起される理由)×欲望の量

最後に、最初の問いに戻りたい。

「いまの若者は消費しなくなった」

たしかに。その通りだ。

だけど、「欲望の総量が減って若者総草食化!」なんてことはない。

必要条件に満たされたぼくたちには、欲望の強度以上の「スイッチングコスト」が重くのしかかっている。

スイッチングコストとは、ある意味でひと本来の「怠惰さから来る欲望」でもある。

糸井重里が西部百貨店の広告コピーに「ほしいものが、ほしいわ」と書いたのは、1988年。

30年ものあいだ、ぼくたちの欲望はとどまることを知らず、そして同時にぼくたちは怠惰であり続けた。

たぶん、それだけのことだ。