映画「港に灯がともる」は、今を生きる私たち自身の物語だと思う 阪神・淡路大震災30年 2025.1.17公開

縁あって、映画「港に灯がともる」の試写会に行ってきました。

監督の安達もじりさんは、現在NHKが再放送している連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」でチーフ演出を務めた方。そして、3人いらっしゃるプロデューサーのおひとりは、同じく「カムカム」の制作統括だった堀之内礼二郎さんです。

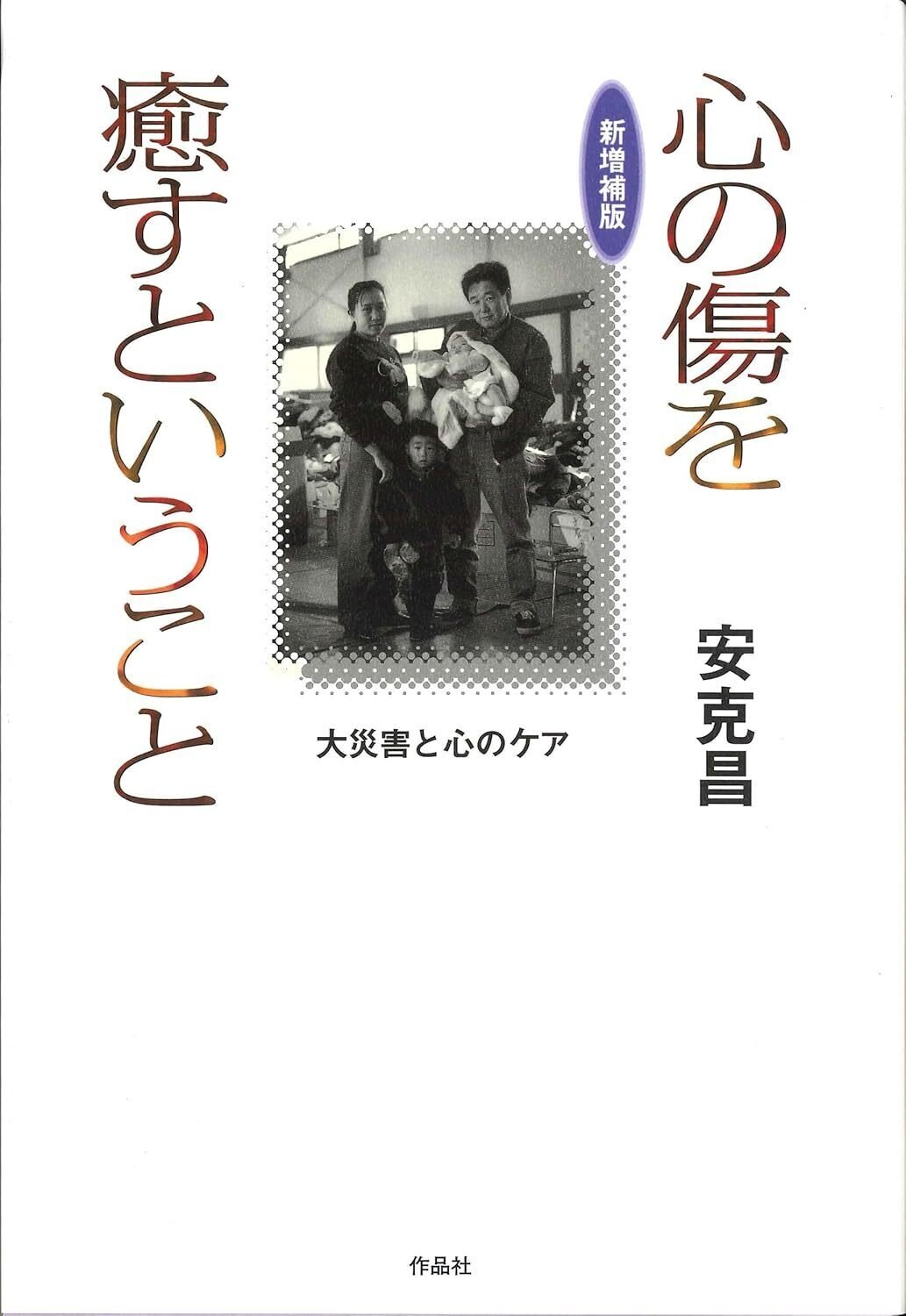

安達さんと堀之内さんは、阪神・淡路大震災直後の神戸で心のケアに奔走した実在の精神科医・安克昌(あん・かつまさ)さんがモデルのドラマ「心の傷を癒すということ」(2020年)を世に送り出したコンビでもあります。両作品とも、自分にとって、記憶に深く刻まれる傑作でした。

今回の「港に灯がともる」試写会で感じたことをお伝えしたく、noteに初めて投稿します。

相手が大切だからこそ 悲しくて

私のことをわかってほしい。わかってほしいのに、伝わらない。なぜ、わかってもらえないのだろう……。誰かに向かって、心の中で、そう呟きたくなる瞬間ってありませんか。

相手が大切な人であればあるほど、伝わらなければ悲しくなります。それが度重なれば、怒りや苛立ちも湧き上がってくるでしょう。思わず叫んでしまいたくなることだって、ありますよね。

映画「港に灯がともる」は、人にとって普遍的とも言えるこの悩みに向き合い、もがく人々の物語です。つまり、今を生きるあなたの物語であり、私の物語でもあるのです。

主人公の金子灯(かねこ・あかり)は、阪神・淡路大震災が起きた1995年に神戸で生まれた在日韓国人3世で、彼女の一家は震災時の火災で長田区にあった工場を失っています。灯の父が度々、怒気とともに家族へ言い放つのは「お前ら、なんでそんなにわからへんねん」との言葉。1世や2世が重ねてきた辛苦も、長田の工場という「居場所」が消えたトラウマも理解していない、というのです。

父母の関係は次第に冷えていき、別居に至ります。結婚を控えた灯の姉は日本人への帰化を望んでおり、家族にも勧めていますが、父は怒鳴って拒絶するばかり。弟は、ほとんど意識してこなかった在日という立場に直面して少し戸惑っている様子です。

家族がぐらぐらと揺らぎ、崩れそうになっていく中で、灯の心も震え、傷ついていきます。仕事も辞めました。

「なんで生きなあかんのやろ」。灯のつぶやきに耳を澄ませ、向き合ってくれたのは、ひとりの精神科医でした。人それぞれの生きやすさを見つけていこう、と医師は語りかけます。

理解者を得て次第に回復していった灯は、新たな職場にも出会います。「まあ、生きとったらいろいろあるわな」と、灯の療養歴もさらりと受け止めてくれた小さな設計事務所でした。その会社で働く中で、灯は自らが生まれる前に家族が暮らしていた街・長田の市場の再生計画に関わることになります。

慟哭から深呼吸へ 圧巻の4分

映画の中盤。

灯は、父がひとりで暮らす部屋を訪ね、帰化する意向があるかどうかを尋ねますが、父の姿勢は変わりません。「なんでお前らがここまで生きてこれたか、理解せなあかんやろ。なんでわからへんねん」と罵られ、灯は叫びます。「いつまでも震災、在日いうて、どうしろっていうん!」

震災を境に時間が止まってしまったかのような父は、震災後の時間を生きてきた自分のことを何もわかろうとしないのか。

灯は思わずトイレへ飛び込み、慟哭します。画面はトイレの扉の前から切り替わることなく、ずっと扉を映し続けます。トイレから響く悲鳴のような叫びが、やがて、抑えた嗚咽となり、必死に深呼吸を試みる喘ぎへと変わっていきます。

その間、4分近く。苦悩や悲しみといった言葉が陳腐に思えてしまうほどのリアルな感情が、一気に観客へと流れ込んでくる圧巻のシーンです。そして、この場面は映画のラストシーンへの見事な伏線ともなっています。

この映画には 体温がある

すぐれた作品というものは、フィクションでありながら、私たち自身の現在地をドキュメンタリーのように映し出す力を持っていると思います。

灯と父はお互い、相手に自分をわかってもらいたい、受け入れて欲しくてたまらないのに、ぶつかってしまう。ふたりは、似たもの同士なのでしょう。ただ、ふたりのこうした葛藤は、程度の差こそあれ、私たちひとりひとりの中にあるのではないでしょうか。

人とぶつかり、傷つき、相手も傷つける。人って、ほんとうに、どうしようもないところを持っている。その一方で、私たちは知っています。傷ついた人を救ってくれるのもまた、人なのだと。

物語は、終盤へと向かいます。

灯の家族は、どうなるのか。長田の市場再生計画の行方は。灯はどのような体験を重ね、周囲の人々とどのような関係を築いていくのか。

灯が灯のペースで刻む一歩一歩が、丁寧に描かれていきます。スクリーンを通してその歩みを同時体験していくうちに、私自身はいつの間にか、日なたの「ぬくもり」に包まれているような心持ちになりました。

この映画は、人という存在を愛おしみ、信頼したくなる作品です。体温を持った映画です。私たちの心に、ほのかな希望の灯をともしてくれるラストシーンを、見届けてください。

富田望生さんの演技が すごい

もうひとつ。この映画を語るうえで、強調したいことがあります。それは、灯を演じた富田望生さんの演技の「凄み」です。

圧巻の4分だったと先にご紹介したシーンについて、安達監督が試写会の会場で披露してくれたエピソードを紹介しましょう。

脚本ではこのシーンは、灯が感情を抑えようとトイレの中に駆け込む姿と、荒くなった呼吸をトイレ内で必死に落ち着かせようとするカット、そのふたつの映像をつなぐ構成になっていたそうです。

撮影現場で、トイレに飛び込む彼女をカメラが追い、やがて扉を開けて出てくるのを待っていた時のこと。中から激しい慟哭が響き、扉は開きません。

安達監督によると、撮影スタッフ全員が微動もせず扉を見つめていた時、音を拾うピンマイクから、深呼吸をしようとしている彼女の息遣いが聞こえてきた、と。

「ああ、灯ががんばっていると思いました。彼女の呼吸に耳を澄ませながら、がんばれ、がんばれ、と念じていたら、やがて、扉のすりガラスに彼女の立ち上がった影が見えまして。思わず、心が震えました」

予定していたトイレの中でのカットはもう撮りません、今撮ったものをこのまま使わせていただきます、と安達監督は富田さんに伝えたそうです。

監督は、撮影後のエピソードも語ってくれました。

「撮っている時は気づかなかったんですが、映像を編集している段階で、この映画全体が、なんか……、灯が呼吸というか、息ができるようになっていく物語なんだな、と気づきました」

息ができるようになっていく物語。

まさに、そうだと思います。それを体現した富田さんの演技力に、私は、スタンディングオベーションを送りたいです。

そして、「安家の3兄弟」のこと

映画「港に灯がともる」を製作したのは、神戸のミナトスタジオ。この会社を2023年に立ち上げたのは、行政書士の安成洋(あん・せいよう)さんです。

成洋さんには、ふたりの兄がいました。

長兄の俊弘さんは原子力工学を究めた専門家で、次兄はドラマ「心の傷を癒すということ」の主人公モデルとなった精神科医の克昌さんです。俊弘さんと克昌さんはそれぞれ、ふたつの大震災と対峙し、ともに肝細胞がんで世を去りました。

克昌さんはドラマでも描かれた通り、阪神・淡路大震災で自ら被災しながらも避難所などで救援活動を続け、心のケアに力を尽くしました。彼が向き合ったのは、助けを求める声を聞きながら逃げた人や、「復興」について行けず生きづらさを抱えた人など、震災で心に生々しい傷を負った患者さんたち。その傍らに寄り添い、つぶやきに耳をすまし、自著「心の傷を癒すということ」に経験と思索を記しました。

傷ついた人を切り捨てる社会より、心が癒えるのを見守る世の中であれ。それこそが、「品格ある社会」なのだ――。そのように訴え続けた克昌さんは、2000年暮れに39歳で早世しています。

長兄の俊弘さんは、2011年に東日本大震災が起きて福島第一原発が爆発した時、米カリフォルニア大学バークリー校原子力工学科の教授でした。事態を受け、俊弘さんは事故対策と脱原発へ向けた「出口戦略」を提唱。具体的な道筋を探る中、2016年に亡くなりました。57年の生涯でした。

俊弘さんは、克昌さんが遺した「心の傷を癒すということ」を繰り返し読んでいた、と成洋さんは振り返っています。

「長兄は福島第一原発のような事故を二度と起こさぬ道を考え、公益になると信じて出口戦略を提唱したそうです。そこには、次兄が唱えた『品格ある社会』への共感があったのだと思います」

ふたりの兄の死。

いつしか、成洋さんは自問を重ねるようになったそうです。

「今、自分が出来ることは何だろう」

NHKが「心の傷を癒すということ」をドラマ化し、放送したのは2020年1月のことでした。ドラマには、克昌さんが文字に刻んだ被災地のうめきや、3兄弟が抱えた在日としての葛藤が克明に描かれています。このドラマをつくったのが、本記事の冒頭でも触れましたが、安達監督たちでした。

成洋さんはドラマを見て「亡き兄たちが夢見た社会へつながる力が、この作品にはある」と思ったそうです。そして、ドラマの映像を再編集した劇場版を全国各地の学校やホールで自主上映する活動を、2021年から続けています。

成洋さんはきっと、

亡兄ふたりの夢の続きを自らが歩もうと、決意されたのでしょう。

ミナトスタジオの設立も、その延長線上にあると私には思えます。

港は船出の場所。スタジオの第1回作品となった「港に灯がともる」は、品格ある社会への航路を照らす一条の光となるでしょう。

ひとりでも多くの方が、上映館へ足をお運びくださることを願いつつ、記事を終えます。