「ゆでガエルの法則」とは?

🐸「ゆでガエルの法則」とは?

カエルは熱湯に入れると驚いて すぐに飛び出しますが、冷水から徐々に温度を上げていけば 水温の変化に気づかず、対応が遅れて 気づいた時には ゆであがって死んでしまう。

ゆでガエルは自分自身が ゆでガエル状態にあるとは 決して思わない。

だから 知らない間にゆで上がってしまう。

人間に置き換えると 周囲の変化に気づかないほど自覚症状がないので 外部から ゆでガエルと同じだ と言われて初めて自分の置かれた環境に気がつく 、という教訓です。

ところで…

皆さんは カエルが 熱湯から飛び出す姿を見たことがありますか?

私、「ぬるま湯」にどっぷりと浸かりたい習性があるので 気になって調べたことがありました。

すると…

「 カエルは変温動物(外部の温度により体温が変化する動物)であり、ヒトなどの恒温動物(気温や水温など周囲の温度に左右されることなく 自らの体温を一定に保つことができる動物)とは異なります。変温動物は外界の温度に適応して体温調節を行っています。

いかに ゆっくりとした水温の上昇 (例えば1分間に0.5℃程度)であったとしても カエルは自分自身の持つ温度センサーが働き、自らの生存の危機にいたる温度に達する前にその水槽(湯槽)からすぐに飛び出してしまうというのが真実です。」

というのが本当の話でした。

この 「 ゆでガエルの法則 」 は科学的に何の根拠もない話です。

経済学者や経営コンサルタントなどによって、自然科学上の実験結果であるかのように語られていますが、実際はビジネス用の科学的な作り話が世間に広まったものなのだそうです。

「ゆでガエル理論」、「ゆでガエル現象」あるいは「ゆでガエルの法則」などと呼ばれる話を寓話として最初に用いたのは、1950~70年代に活躍したアメリカの思想家で文化人類学者、精神医学者のグレゴリー・ベイトソン氏だと言われているそうです。

日本では、経営学者の桑田 耕太郎氏と社会心理学者の田尾 雅夫氏による1998年の共著『組織論』で「ベイトソンの ゆでガエル寓話」として紹介されています。

この『組織論』は「組織論のテキスト」といわれる著名な文献だけに、ここから広まっていったのではないかとも推測されているそうです。

そんな疑似的、非科学的な作り話であるにもかかわらず、ここまで説得力をもって受け入れられているのは『誰にでも身に覚えがある』からかも知れません。

私も普段の生活の中で思い当たる節があります。

そして…

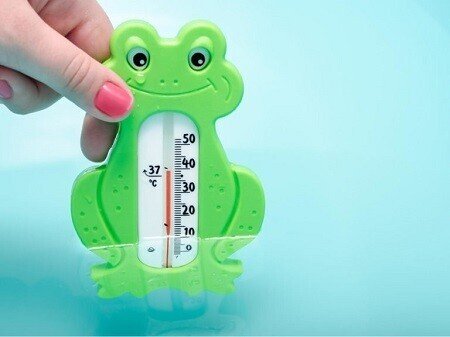

自分が ゆでガエルにならないためには、客観的な「ものさし」(ゆでガエルの例で言えば 「温度計」など…)を持つことが一番 大切な事みたいです。

う~ん、納得です!!