聴覚障がい者が選挙で投票に行ったらハードルがあったので何とかしようとした話 〜4Heartsが選挙受付指差しボードを提供〜

今年はアメリカの大統領選挙をはじめ、世界中で大きな選挙がたくさんある

「史上最大の選挙Year」

だそうで、有権者の数は全世界で20億人にのぼる、とも言われています。

日本でも島根や長崎で衆議院の補欠選挙があったり、自治体の首長選挙が目白押しだったりと、いつも何処かで選挙をやってる印象です。

さて今回のテーマは、

選挙の投票の時に使う「指差しボード」

です。

「コミュニケーションボード」と呼んだりもします。

4Heartsが選挙で指差しボードを提供した、と聞いて那須さん津金さんに取材しました。

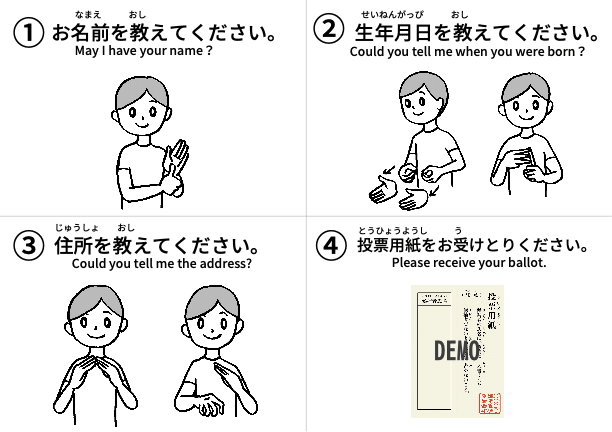

指差しボードとは?

そもそも「指差しボード」(以下、ボード)ってどんなものかというと。

茅ヶ崎市聴覚障害者協会の方にもご協力いただいて作成

このボードは投票所の受付で、選挙管理委員会(以下、選管)の方が有権者に住所や氏名を尋ねる時に使用するものです。

投票にあまり真面目に行っていない私からすると、「投票の時ってどんなだったっけな?」なのですが、確か受付で住所・氏名の書かれた紙を提出して、代わりに投票用紙を受け取りましたね。

投票所が聴覚障がい者にとってどんな場所なのか、、、まるで想像つかないです。

そういえば選挙の時に、TVの政見放送で手話通訳が付いているのは見たことあるけど、街頭演説で手話通訳が立っているのを見たことはないですねぇ。

う〜む、なんとなく、そもそも”誰に投票するかを選ぶ”ところからハードルがありそう。

なぜ選挙にアプローチ?

4Heartsがなぜ選挙にアプローチしようと思ったのかというと、

コロナ禍がきっかけだそうです。

那須さんが2022年7月の参院選の際に投票に行ったのですが、

コロナ禍で投票所のスタッフがみんなマスクをしていて口元が見えない

だから、話していることを読み取れない

そもそも話しているのかどうかすらも分からない

何を言われているのか全くわからず、那須さんはキョトンとしているしかなかったそうです。

視覚からの情報でヒントを得たくても、個人情報を見えなくするために高さのある目隠しがされていて、なおさら状況がわからず、想像もできなかった。

そこで「何とかしよう」と思ったのだそうです。

とはいえ、いきなり選管に乗り込むツテもありません。

ここでも、神奈川大学の先生を紹介してくれたNPO法人の方から道が開けます。

茅ヶ崎市議会の議員さんを紹介してもらい、相談したところ、

「スローコミュニケーションも含めて素晴らしいね! そうだよね!」

と即座に反応。すぐに茅ヶ崎市の選管に繋いでもらえたそうです。

ここでもNPO法人の人脈で道が拓けたなんて!

しかも市議会議員! 市民の代表は強し!

(NPO法人の方が神奈川大学の先生を紹介してくれた話はこちら

→https://note.com/gucci7/n/nd1b263621c09)

まずは導入実績を!

次に選挙があるのは2022年10月の茅ヶ崎市長選挙。

まずは選管の事務局の方に説明をしたそうです。

茅ヶ崎市内には48ヶ所の投票所があります。

4Heartsとしては投票所に配置される全ての職員とスタッフに説明をしたかったのですが、この時は初めてということもあり、全員には説明ができなかったそうです。

そのため、各投票所の選管の方全員にボードの必要性が認識されていたかというと、疑問が残ったと言います。

ただ、選管の事務局の方と話をして、

「いろいろと課題や細かい論点はあるだろうけど、まずは”導入した”という実績を作ろう」

「一度導入さえすれば、次回からは『前回もやったから今回もやりましょう』となって、改善を重ねていけるはず」

という考えで臨んだそうです。

まずはとにかく始めてみる。

その後、ユーザの反応を見たりして改良を重ねながら完成版にしていく。

やってみて初めてわかることや、やってみたからこそ得られる情報ってあると思うので、まずは導入しようとしたのがすごくいいなぁと思います。

さて投票当日、那須さんと津金さんとで投票所の様子を見に行ったそうです。

まず、指差しボードがどこにあるのか分からない

ボードをリクエストしても出てこない

そもそもその場のスタッフがボードを知らない

スタッフまで伝わってなかったか、伝わってはいたがあまり意識に残っていなかったか・・・

ボードの上に荷物が乗っていて、”これこれ”って指差してようやく使ってもらえる〜・・・かと思ったら返答は口頭だった

という状況だったそうです。

しかし、

「導入した」という実績は作れました。

実績はできた。 次は意識にアプローチ!

次の選挙は2023年4月の統一地方選。

48ヶ所の投票所に配置される職員向けの説明会があるというので、前回からレベルアップするべく、「その場で5分でいいから説明させて欲しい」とお願いし、

どういう人が困っているのか

こういうボードを使うことによって実際に助かる人がいる

見た目で聴覚障がいがあるかどうかは分からない

聴覚障がい者が来て「私聞こえないです」と言われて初めてボードを出すのでは、その時点ですでに「言ってもらわないとやりません」という受け身なスタンスになってしまう。かつ、自分から能動的に働きかける障がい者に限られてしまう

ボードは聞こえる人にとっても分かりやすいはず

皆さんの意識一つで世の中を変えていける。だから協力してほしい

という話をしたそうです。

投票日当日、今回も投票所へ行ってみたそうです。

すると今回はちゃんと受付のところでスタッフの方がボードを持って立ってくれていました!

意識が変わればまちが変わる!

『ツールが用意されているだけではダメで、

それを実際に使う人の意識が変わらないと、せっかくのツールも使われない。

人の意識が変わればまちが変わる』

那須さん津金さんが事あるごとに話される言葉です。

選挙の指差しボードの件もまさに、

ツールを用意するのは、あくまで手段の1つ

それを使う人の意識にアプローチしないと何も変わらない

人の意識が変われば確実に変化がある

ということがはっきりと見てとれました。

今回は選挙の投票についてでしたが、こうした気付かれていない課題、

他にもたくさんあるんじゃないでしょうか?

今ちょうど地元自治体の一斉放送(夕焼けチャイム)が流れました。

「🎶 5時30分になりました。

外で遊んでいる子どもたちは、気を付けておうちへ帰りましょう 🎵」

って、、、聞こえない親子には、何かやってるのかな?

(ちょっと参考情報です)

総務省のこちらのサイトに「障害のある方に対する投票所での対応例について」という情報が載っています。

もちろん”例”なので全てが載っているわけではないのでしょう。

でもこうして列挙できる程度しか対応がされていない、ということだろうと推測します。

障害があってもなくても18歳以上の日本国民はみんな同じ一票を持っているはず。

その権利を行使する機会が障害の有無によって差がついてしまうって、皆で考えるべき重要な課題だと改めて感じました。

#4Hearts

#合理的配慮

#情報アクセシビリティ

#情報コミュニケーション

#スローコミュニケーションプロジェクト

#スローコミュニケーション

#手話

#聴覚障害

#指差しボード

#コミュニケーションボード

#選挙

#投票