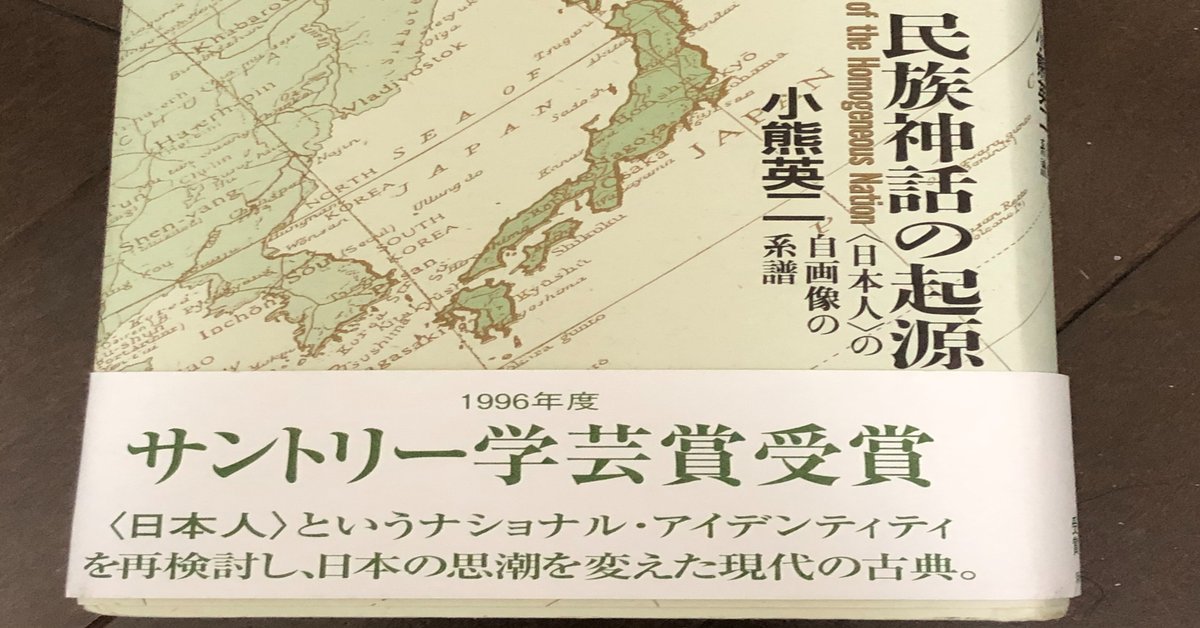

単一民族神話の起源 小熊英二著 書評

<概要>

日本民族論に関して、戦後は植民地を失うことによって初めて単一民族神話が広まり、明治時代以降から戦前までは海外への進出への大義名分として混合民族神話が主流であったということを様々な一次資料を駆使して証明した現代の古典。

<コメント>

著者小熊さんの「日本社会のしくみ」を読んで以来、小熊さんのその徹底した資料収集と解読にもとづく分析力に驚嘆しておりますが、本書はその威力をいかんなく発揮している作品で、現代の古典と本書の「オビ」にある通り、現代の古典たる圧倒的読後感です。

ただ言っていることは、概要に書いた通りで至ってシンプル。

今の日本人であれば常識的には

「アイヌや沖縄、在日の方などの少数の他民族はいるものの総じて日本は単一民族の国である」

という認識ではないでしょうか。

ところがこの認識は、戦前に一部論者によって誕生し、戦後になってはじめて常識になった新しい認識(神話)だというのが著者の主張。もちろんこれだけエビデンスを突き付けられると、本当にそうだというしかない。

政治学者、神島二郎のコメントが象徴的です。

「戦前の日本は大和民族は雑種民族であって混合民族だと誰もが言っていたんです。あの日本主義を唱導していた真っ最中にもそういう風に考えていたんです。ところが戦後になって奇妙奇天烈にも進歩的な文化人をはじめとして日本は単一民族だと言い始めたんです。まったくもって根拠がない。まったくもって根拠のない説が横行しているわけです(361頁)」

戦前と戦後で大きく異なった民族神話に関して著者曰く

本書でみてきたのは、国際関係における他者との関係が変化するたびに自画像たる日本民族論が揺れ動くさまであった。多くの論者は日本民族の歴史といいつつ、実は自分の世界観や潜在意識の投影を語っていたにすぎない(402頁)」

とし、民族論の本質を見事に言い当てています。

そして

「異なるものと共存するのに神話は必要なく、必要なのは少しばかりの強さと叡智(404頁)」

として、他者との共存に神話を使うのは適当ではないのではと結論づけています。

私も全くその通りだと思います。

但書としてコメントするとすれば、多くの人は何らかの「依るすべ」が必要で、それは宗教だったり、何らかの信条だったり、仲間意識や帰属意識(家族とか職場などの「居場所」というやつ)だったりするわけで、本書における民族神話もその一つであることは間違いありません。

単一民族論でも混合民族論でもそれを信じることによってその人の「依るすべ」が定まるのならば、それに越したことはありません。

その神話が正しいか間違っているか、はキリスト教徒に「神がいるかどうか」きくようなもので、これらは哲学的(本質学)には共同的確信で「絶対」はなく、あまり重要ではありません。

重要なのは、単一神話という共同的確信(虚構ともいってよい)によって心の平安を感じる人もいて、それを否定することはないし、むしろ尊重すべきということ。

一方で、他者と共存するのに使用するのは「基本的人権の尊重」などの「近代市民社会の原理」。民族論などの神話ではありません。

したがって「日本人は単一民族」だという共同的確信を自分が絶対だと思って信じるのはいいのですが、それを「あなたも日本人なんだから単一民族としての誇りを持つべき」として他者に強制するのはやめてほしい。

ましてや日本国憲法を改正して法的に強制するのもやめてほしい。

日本人にもいろいろいるので、お互い認め合って生きたいですね。