中国大陸は、小さい大陸の集合体

中国大陸はよくみると実に複雑な地形をしています。果てさてその原因はなぜか?というと

「中国大陸は、かつての超大陸が分裂してできた大陸ではなく、テーチス海に浮かぶ小大陸が集まってできた大陸だから」

というのが答え。

2.5億年前、パンゲア大陸という超大陸が分裂して現在の大陸が形成されたというのがウェゲナーによる一般的な説。

一方で1984年にアメリカ地質学会のクライン教授(George.D.Klein)が発表した新しい説は、ウェゲナー説の応用編で、ウェゲナーが唱えたパンゲア大陸の形とは若干異なり、大陸の内海であるテーチス海に小大陸があるといいう説で今はこちらの方がより正確な説になっているという。

ネットで検索していただくとわかるが、いまだにネットの検索ではユーラシア大陸が一つの大陸としてパンゲア大陸の北の部分=ローデシア大陸を形成しているという風になっているサイトが多い。

以下は WIKIの画像

ところが、東アジア=中国大陸はテーチス海に浮かぶいくつかの小大陸とその周辺の海底が合体して形成されたというのが、地磁気の調査によって判明。

地磁気は年代によってプレートで形成された玄武岩が、その時代の時期を保有していることからその時代の玄武岩を調べれば、いつ頃形成され、どの時代(例えばパンゲア大陸の時代=2.5億年前)はどの緯度にあったのか?がわかる(最近話題のチバニアンも同じ地磁気の調査によって「チバニアン」という特定の時代を指し示す言葉になった)。

つまりクライン教授によれば、2.5億年前の東アジア大陸の一部には、多くの2.5億年前に低緯度だったことを示す地磁気を持った岩石(伏角が浅い)が多くあり、これによって東アジア大陸の多くの部分が低緯度にあるテーチス海とその小大陸の集合だというのがわかった。

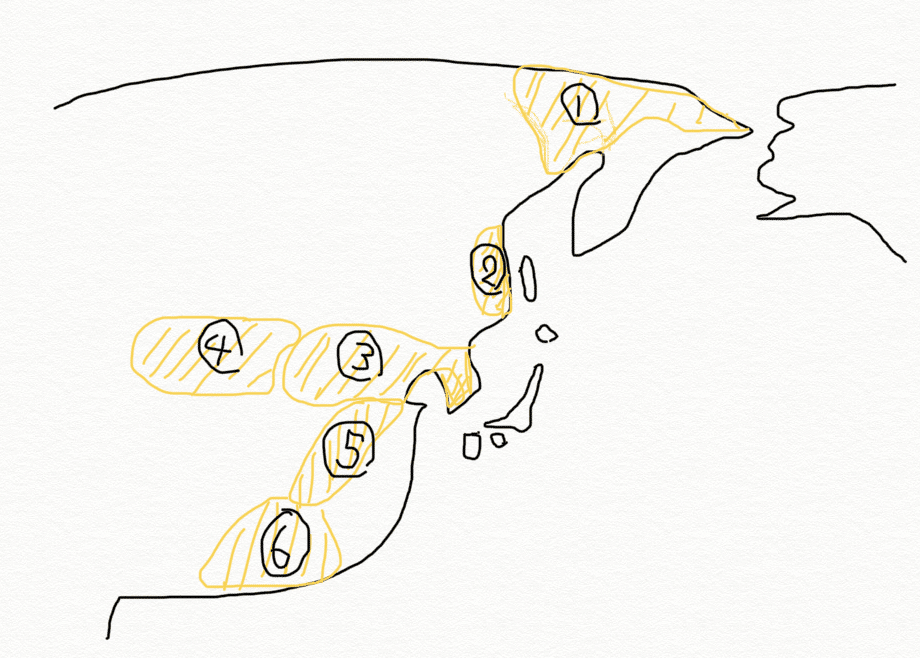

上図、私の手書きで下手ですが今の東アジアの部分のかつての小大陸だった部分です。

①KOLYMA

②SAHOTEALIN

③SINO-KOREA

④TARIM(タリム盆地そのもの)

⑤YANOTZE

⑥SOUTHEASTASIA

したがって中国大陸は、低緯度にあった海底や小大陸で形成されているため、低緯度(=熱帯)の海で繁栄した珊瑚礁であったことを示す石灰岩で占めているという。桂林や黄山などの典型的な石灰岩の地形に鑑みると確かにその通りだ。

そして天山山脈や崑崙山脈、燕山山脈などの中国大陸の主要な山脈は、大陸プレートの衝突によって大陸に乗り上げた海の島や海の中の大地だという。確かに中途半端な場所に大きな山脈があるのは不思議な現象だ。

この説がなんとたった40年前に発表されたというのも非常に興味深い。地球科学の世界では戦後のプレートテクトニクスの理論が定説になって以降、どんどん新しい理論が展開され、地球の謎が明らかになってきているという。

実に楽しい学問です。