【清水由起のデータから読み解くギフト事情 vol.13】コミュニケーション機会として見直され、拡大遂げる「母の日」「父の日」ギフト

高齢化により贈られる側の人口増も祝い方は多様化

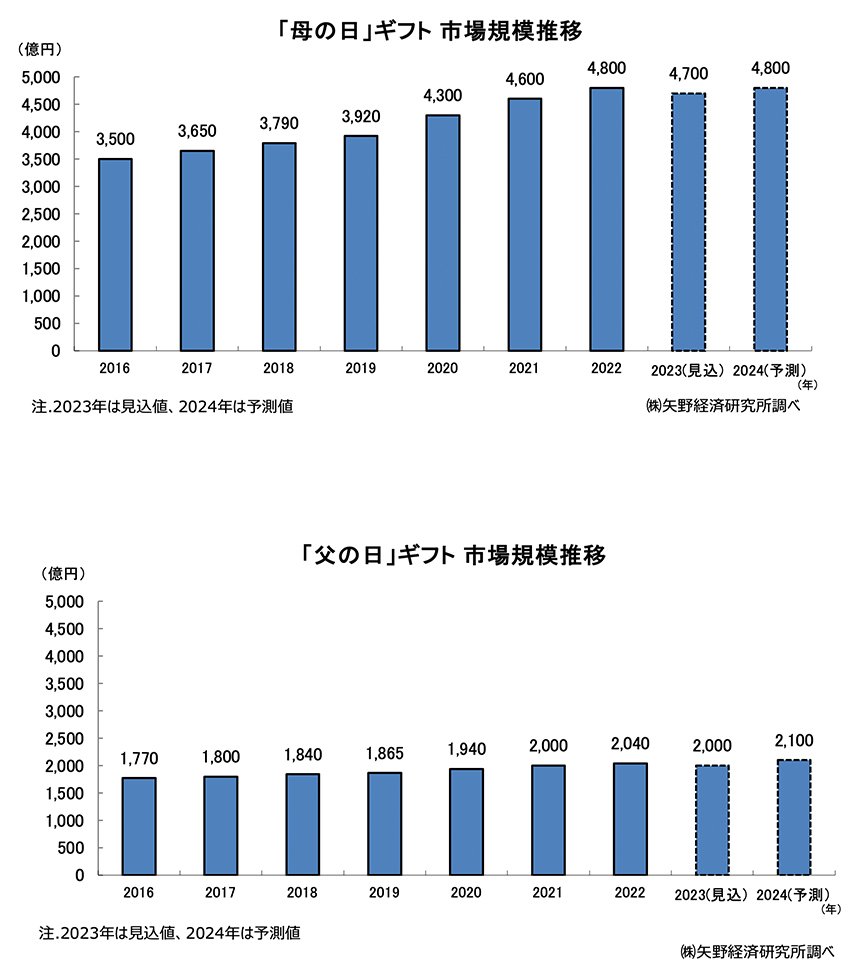

「母の日」「父の日」のギフト市場が拡大している。その背景は、長期化したコロナ禍で会えない期間に家族間での贈り物の機会が増えたことから、その重要性が広い層に再認識されたことにある。「母の日」「父の日」をコミュニケーションの機会として捉え、ギフトを購入する人が増加し、堅調な市場成長につながった。また、高齢化社会の進行により贈られる人口が増加したこと、贈る側の年齢も上がり経済的な余裕度が高まっていることで購入単価の上昇が見られることも、市場規模にプラスに作用している。

ただ、コロナ禍が終息し、昨今はギフトを贈ることよりも一緒に食事をすることでお祝いする「コト消費」へと移行する様子も見られている。これにギフトが伴う場合でもその単価は下がるため、直近では市場規模は減少傾向にあると言える。しかし、いずれにしても、コロナ禍を経て、コミュニケーションの機会として「母の日」「父の日」が重要視されるようになったことは間違いない。

バリエーションが魅力の「食」が「母の日」の新定番に

一般的に「母の日=カーネーション」という概念が定着しているが、昨今ではあじさいやユリなど、贈られる花のバリエーションも拡がっている。そして、花ではなく、和洋菓子やお惣菜などの食品やファッション雑貨を贈るケースも増えている。食品の場合、自身では購入する機会が少ないであろうお取り寄せスイーツや産直フルーツ、レストランや料亭等のお取り寄せグルメなどが選ばれており、安定的な人気を得ている。また、セットギフトが多いのも母の日の特徴であり、花とスイーツ、花とファッション雑貨など、花と他アイテムのコラボレーションギフトが数多く開発され、単価上昇の要因となっている。

「父の日」は、アイコニックなモチーフがなく、イベントとしての印象が薄い。小売各社への取材でも「訴求が難しい」との声が聞かれ、実際に注力度合いは低くなりがちである。贈る側も何を選べばいいのかわからないという状況から「食品」や「酒」といった豊富な選択肢のあるアイテムが選ばれる傾向が続いており、母の日以上に自宅で皆で食卓を囲んで楽しめるものに人気が集まっている。

「父の日」には拡大余地、自家需要も含めた販促に期待

一方「母の日」「父の日」には自家需要も存在する。育児や家事を頑張っている母である自分に、「母の日」なのだからご褒美を、と考える人が少なからず見られる。また、市場規模からもわかるように、「父の日」は「母の日」に比べて軽視される傾向にあるため、「セルフ父の日」として、父親自身に消費を促す販促が百貨店などを中心に広がっている。自身が欲しい物への需要喚起に加えて、妻や子供が喜ぶ食べ物やグッズを購入し、「父の日」をセルフプロデュースすることを提案したものとなっている。

なお、「母の日」は各社が精力的にプロモーションに励んでいるが、「父の日」についてはまだ拡大の余地があると見られる。母親という存在に比べると影が薄く、父親の趣味嗜好の把握も難しく、各事業者も押し出すべきアイテムの選定に苦しんでいるが、そうした父親像はもはや昔の話であるとも言える。多種多様なニーズに対応できる商品ラインナップ、贈りやすさも兼ね備えたセット商品の拡充、何よりも忘れられがちな「父の日」を印象づけるプロモーションによって、「母の日」に近づくギフトオケージョンとなることを期待する。

#大人の学び

#ギフト

#ギフト研究所

#矢野経済研究所

#ソーシャルギフト

~About us~

今後の予定と振り返り

https://note.com/gri902/m/mf7ae5c36aee9

会員募集中!!

企画型共創コミュニティに参加しませんか?

会員同士一緒になってギフトの価値を創り出していく場です。