オープン・イノベーション on CPS Part4

イノベーションの本質と構造

1.イノベーションの本質と構造

これまでの連載での報告のように、ABC-Hub(Academic Business Collaboration Hub)ではイノベーションを進めるに当たっての思考訓練を進めてきた。学生側、社会人側と、それぞれの基盤をベースにした思考をワークショップ形式で取りまとめて、今後の活動のベースの準備を進めてきたわけである。

そして、これから本格的なイノベーション活動を進めるにあたり、一旦、これまで議論してきたイノベーションへ向けての考え方を取りまとめる。また、イノベーション、すなわち新たな価値を持つビジネスを生み出すためのヒントや、ビジネススキームにおける構造関係について、考えてみたい。

2.ソリューションとイノベーション

本連載の part1 では、イノベーションの関係を、ソリューションとの比較で説明した。

「ソリューション」とは、顕在化された「問題」、「要求」から帰納して、実現方式を確立することであり、生み出される価値は限定的であるが、実現可能である。

一方、イノベーションとは、潜在状態である「要求」や「可能性」から

未知の価値を見出すことであり、生み出される価値は新しく大きい、先行者利益を獲得できるものである。

ここではソリューションを否定するものではないが、ソリューションとイノベーションを混同してはならないことをお伝えしたい。イノベーション活動と称しながら、ある意味、容易な作業であるソリューション活動になってしまうことが多い。安心・安全に活動を進めていくと、何らかの解を得ることができるかもしれないが、重箱の隅の解となってしまう。このような行動規範を積み上げてきたことが、日本の技術、ビジネスの衰退の大きな要因のひとつとなっていることは敢えて、問い直されなければならないだろう。

3.帰納、演繹とアブダクション

次に、このイノベーションを進めるための思考形態を振り返ってみる。本連載の Part1 でも言及したが、イノベーション思考に於いては、帰納/演繹に加えて、「アブダクション」により価値ポテンシャルの探索を誘発することが重要だ。「アブダクション」という言葉は「仮説を設定する能力、行動」を意味し、日本語になっていない概念である。一般的な日本人、つまり、常識的な人々の思考形態としては、そもそも、そのような思考形態を持っていない、ということでもある。演繹/機能に加えてアブダクション的な、未知の仮説を得て、それの実現へ向けて推進する力が重要だ。

4.イノベーション活動の推進

では、そのようなイノベーションの思考をどのようにビジネス・アイデアとして具現化していくことを考えてみよう。

まず、ガートナーの「ハイプ・サイクル」から考えてみたい。ハイプ・サイクルはガートナーが毎年、示している技術やビジネスの時間軸での動きを著したものである。技術の成熟度や採用状況などから判断し、新しい技術が市場にリリースされてからビジネスで主流の技術として用いられるまでの過程であり、技術開発やイノベーションの社会的位置づけを著している。

このハイプ・サイクルをRed Ocean / Blue Ocean として、あえて整理してみると、以下の図のようにとらえることもできる。

「黎明期」、「過度な期待のピーク期」はまだ、ビジネス市場が立ち上がっていないので Blue Ocean、すなわち、まったく新しい市場であり、コンペティタが少ないので、高い付加価値を得る可能性がある。

一方、「幻滅期」、「啓発期」、「生産性の安定期」はビジネス市場が立ち上がっているので Read Ocean、すなわち、多くのコンペティタが戦っている市場で、安定しいるものの、決して高い付加価値を生み出せる状態ではない。

それでは、この「ハイプ・サイクル」をもう少し、拡大的に見ていくとどうだろうか。ハイプ・サイクルのグラフを右側(時間が経過する方向)へ伸ばしてみたときに、ここで新しい価値が生まれる可能性があるのだ。

5.「パレートの法則」と「ロングテール戦略」

ビジネスにおける販売戦略には、「パレートの法則」と「ロングテール戦略」がある。この考え方と、「ハイプ・サイクル」を右伸ばしした位置での価値づくりについて考えてみたい。

「パレートの法則」とは、全売上の8割を2割の顧客が担っているということを示すもので、この法則はその2割の顧客にターゲットを絞る、という考え方だ。

一方、「ロングテール戦略」は、売れ筋の商品に依存するのではなく、販売総数の少ないニッチな製品を数多く取り扱うことで対象となる顧客の総数を増やし、販売利益を増やす方法、である。

従来は「パレートの法則」が常識で正攻法であり、いわば、ソリューションの方向性であったわけであるが、今日の情報が支配する経済社会では、その常識が変わってきた。そのひとつが「ロングテール戦略」として捉えてよいものであり、巨大ビジネスが生まれてきている。

6.ロングテール・ビジネス

皆様は amazon や Netflix のビジネスをよくご存じであるわけですが、これらはロングテールを活かしたビジネスの成功例として捉えることができる。

Amazon は売り上げの57%はロングテール商品が担っており、それらは販売数ランキングが40,000位~2,300,000位の商品群である。ニッチな商品を多く集めてページをとにかく増やすことで集客を行い、売り上げを伸ばしている。

また、Netflixは、マイナーな映画やテレビ番組まで取り扱うことで、コンテンツのランキングが5万位の商品でも売り上げをあげることを可能にしている。

このようなamazon や Netflix の活動は、皆様にご説明する必要もなく、インターネットが普及していない時代には在り得なかったビジネスモデルだ。つまり、今日の成功ビジネスでは、インターネットの特性を活用して以下のようなポイントでイノベーションを実現している。

ニッチな商品を集めて結合し、コストをかけずにそれらを適切な市場に供給する

インターネットサービスを基盤として導入して、これまで価値が低いと思われていた商材群を「連携させて、組み合わせて」、高い付加価値を得るビジネスを作り上げてきたわけだ。

7.インターネット時代の事業戦略

これらのアプローチは我々にとって有用なヒントである。決して単なる技術の高度化ではなく、市場、商材とユーザの関係を組み替えていくことに価値創造が生まれる。

淘汰された市場であったとしても、そこに何らかの標準化された商材やアセットがあればITシステムが取り扱うことが容易であり、そこでビジネスモデルの組み換えや新たなサービスを作り上げることに繋がれば、巨大な価値創造を推進していくとができるだろう。

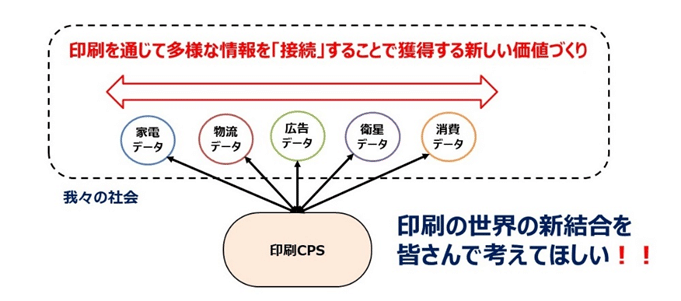

今回の活動では、これも 本連載の part1 でご紹介したように、「印刷」ビジネスをテーマにすることをお話しした。今回、なぜ、「印刷」ビジネスをターゲットにしたかは、このまでの説明をお読みいただければ、その意図を理解いただけると思う。

「印刷」というビジネスは古くからの産業であり、市場淘汰が進んでおり、付加価値としては低いステージとなっている。産業構造としては中小事業者も撤退し、大手と言えども優位なビジネスではない。

一方、「印刷」事業を行うためのアセット、つまり、設備などの事業リソースは、結果的な標準化が進んでいる。例えば、印刷で使う設備としては印刷機からデジタル・プリントに移行しているので、設備にデータを送り込む方式はデータ・ストリームであり、また、インターフェースも各社共通のプロトコルで通信できるようになっている。市場淘汰が進むとともに、アセットの標準化も進んでいる。このような環境は、前項で紹介したような成功事例と同等のモデルでもあり、イノベーションできるポテンシャルがある。

ニッチな商品を集めて結合し、コストをかけずにそれらを適切な市場に供給する

ビジネス構造を作ることができれば、大きな付加価値ビジネスに転換していくことが可能であると考えている。そのイノベーション、具現化はABC-Hubの皆さんの活動に委ねて、今後、どのような成果が生み出されていくのかを楽しみに待っている。

本活動のレポートは引き続き、この note のページで継続的に発信していく予定ですので、ご意見やご提案等、以下のアドレスまでお声をお寄せいただければ嬉しく思います。

e-mail: info@greencps.com

一般社団法人グリーンCPS協議会 WEB: https://greencps.com/

東京都市大学 デザイン・データ科学部 大久保研究室

https://www.ke.tcu.ac.jp/labo/ims09/

■ 「オープンイノベーション on CPS part1」

■ 「オープンイノベーション on CPS part2」

■ 「オープンイノベーション on CPS part3」

■ 「オープンイノベーション on CPS part4」 (本稿)

■ 「オープンイノベーション on CPS part5」