スコップひとつで動き出す/土中をめぐる水講座 第5章-3 溝

水の動きで大事なのが、

留まらせない、走らせない。

ゆっくりと動かし続けたいのです。

そのためには水平×垂直をふまえて、三つの対処法があります。

● 穴

● 溝

● 段

このページでは、水をほどよくゆっくりにしつつも、動かす「溝」について説明します。

溝を掘る場所

斜面の角度が変わるところに、溝を掘ります。角度が変わる線を、斜面変換線(しゃめんへんかんせん)といいます。

斜面が折れ曲がる場所をはっきりとさせると、斜面を水が走りにくくなります。溝によって、土砂が運ばれにくくなり、水流が分散され、平らなところにも流れ出しにくくなります。溝付近で水がしみ込むようになり、時間の経過とともにより走りにくい環境へと変化します。

*「溝」と「水脈」とを別のものと考えたほうが、わかりやすいです。「溝」は、走る水の勢いを弱めて分散、浸透させるのが狙い。「水脈」は土中で水が流れている場所のことを指します。

溝のはたらき

斜面はそのままだと、水が走ります。走り続けていくうちに、土砂が流れて、角度の変わり目を埋めていってしまいます。水が抵抗なく何にもぶつからずに動くので、さらにスピードが増していきます。

斜面で水が走ると、土の表面だけが潤って、土中に水が浸みこみません。

土砂も動かしていくので、崩れやすくもなります。

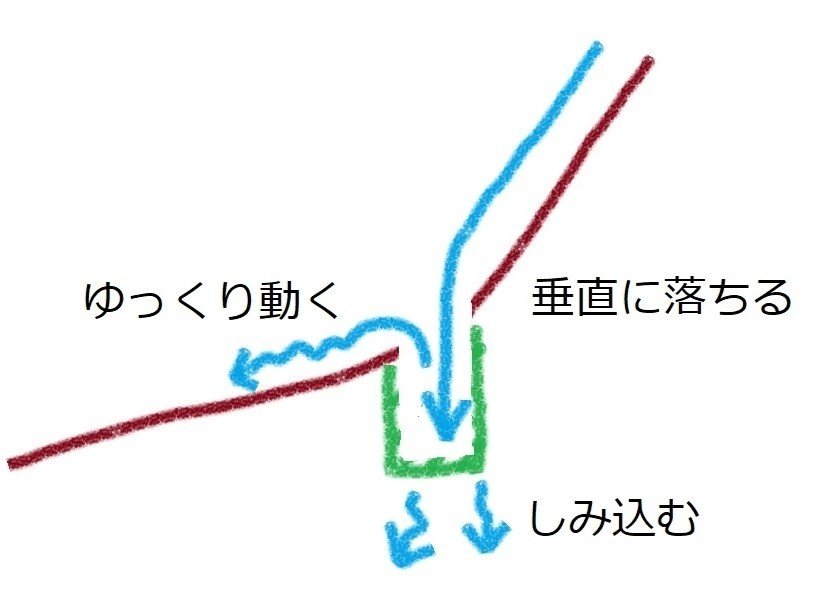

できるだけ水が走らないように、ゆっくり動かすには、水平×垂直に近い状態にするといいです。

垂直は、水が地面に向かってぶつかるので、浸みこむきっかけになります。

水平の地面は、水がにじみやすく、浸透しやすいです。

斜面を水平×垂直に近づけるために、一番最初に掘りたいのが、溝です。

溝を越えた水はスピードが緩やかになり、しみ込みながら動く

溝によって高低差ができ、水を垂直方向へと誘導しやすくなります。

また落ちた水が溝の中をぐるぐると回転するので、水の動くスピードがゆっくりになります。滝壺の中で落ちた水のように、底に当たったあとに、水面へと湧き上がってくるからです。(これを反転流といいます)

溝に落ちる勢いが地面へと向かうので、水が染み込みやすくなります。

また、溝によって水が分散されるので、その下側に水が溜まりにくくもなります。

線状に掘る必要があるので、深さはなくとも、角度の変わり目をはっきりさせといいでしょう。

溝の中を水が停滞してしまうようなら、点穴を等間隔に掘って脈動を作り出すと、さらに動き出しやすくなります。

山林の麓にある古民家では、石垣の下には必ず溝が掘ってあります。

また、台風の前などに溝掃除をするのも、水が走らないようにする工夫です。これは先人の知恵です。

ただし、U字溝のようなコンクリートで固めてしまうと、落ちた水が土中へ浸みこまないので、溝の効果が薄れます。

誤解されやすいのですが、溝は水を流すだけの排水路ではないのです。水の動く方向を変えて、勢いを弱めてくれるのです。

溝を掘るポイント

溝は、

埋まったままにしない

溝の線をくっきり出す

といいです。

土砂がたまって斜めになると、効果が薄れます。

溝も点穴と同様に、泥が流れ込まないように、隙間が保たれるように造作するといいです。

水が流れ続けても削れにくくするために、溝の底や側面に石などを敷いてもいいでしょう。(コンクリートで埋めない)

丸太や割った竹、太めの枝など腐りにくいものを溝と平行に並べて置いても、溝の形を保ちやすいです。

段差の下の溝は、

溝は水の通り道なので、稲藁など腐食が早い有機物は詰めない方がいいです。

溝が詰まらないようにする処理をすると、溝のままりも水の引きがよくて、しかも長期にわたって効果が続きます。

水が走りやすい斜面変換線が気になったら、浅くてもいいので溝を入れてみましょう。水が分散されて、集まりにくくなります。

***

土中の水について学びませんか。

毎日おひとりから奥多摩・青梅で開催。3名以上集まれば出張講習もできます。