四八(仮) 埼玉シナリオのもやもやを解消したい編

1.はじめに

『四八(仮)』というゲームがある。

2007年、クソゲーオブザイヤーの対象に輝き、当時のゲーム文化に「四八ショック」と呼ばれる衝撃を与えた伝説級の作品だ。

ジャンルはテキストアドベンチャー。48都道府県の中から一つを選び、それぞれの県にちなんだ怪談を順々に見ていく、というゲームだ。各シナリオが選んだ都道府県と全く関係がなかったり、話が破綻していたり、ヤマ無しオチ無し意味無しで1分ぐらいで終わったり……と、その余りにも低すぎるクオリティでプレイヤーを驚かせた。

脚本・企画・原作は飯島多紀哉。スーパーファミコンの傑作『学校であった怖い話』のシナリオライターとして有名だ。

このゲームを「はじめから」で遊び始めると、プレイヤーの生年月日や出身地、家族構成を入力させる演出が続く。そして入力した情報は当然の如く、ゲーム展開に何の影響も与えない。伝説級クソゲーの面目躍如といったところだが、これには事情がある。関係者の証言によると、発売までに開発が間に合わず、シナリオの大部分がばっさりとカットされてしまったらしい。

プレイヤーの情報を活用するシナリオも、大粛清に巻き込まれて葬り去られてしまったようだ。

ただ唯一、微妙に影響を与えるステータスがある。プレイヤーの出身地(出身県)だ。ゲームを開始した際に、プレイヤーの出身県のシナリオが強制的に選択されるのだ。ここだけは、少しだけプレイヤーにワクワク感を与えるところである。

問題は、出身県の物語を提示されてもシナリオの出来がお粗末なために、完全に拍子抜けすることになる点だ。拍子抜けならまだ良いほうで、コントローラーを投げつけたくなるクオリティのものが大多数である。先ほども述べた通り、その都道府県と全く関係のない物語も出てくるので、「なぜ自分はこの話を読まされているんだ?」という気持ちにしかならない。

ところで、筆者は埼玉県出身である。「はじめから」を選び、埼玉県の物語を読まされた際、最初に出てきた感想は「……え、なんで?」であった。このクソゲーめ! と罵倒しながら、ゲラゲラ笑いたかったのにも関わらず、「……なんで?」である。

もちろん理由は、御多分に漏れず埼玉と関係のないシナリオだからである。タイトルは「棚婆」だ。埼玉の民話かな? と思った1億2千万の非埼玉県民の皆さん。勘違いめされるな。「棚婆」なんて存在は、埼玉県民も聞いたことがない。それゆえの「……なんで?」なのだ。

そしていま、筆者は十数年前の「……なんで?」と対峙したいと思っている。あのモヤモヤを胸の内に抱えたまま、お墓には入りたくない。この世を去る瞬間に、「そういえば四八のあれ、何だったんだ……?」という疑問が頭を掠めたら、最悪の幕引きである。それを防ぐために、今のうちに謎を解いておきたいのだ。

2.埼玉シナリオとヤベー女

ではまず、シナリオの内容を説明する。長いがざっと読んで頂きたい。真面目に読むと頭がおかしくなるので、ざっとで構わない。

笹倉、厠田、塩原の仲良し三人組は埼玉の女子高生。彼女らは、『働く人々』というレポートを書くため、地元の養蚕家を訪れる。バスに乗ってたどり着いたのは田んぼのど真ん中。養蚕が盛んな恋蛾村はそこからさらに徒歩二時間だ。優等生の塩原に案内を丸投げする笹倉と厠田。歩きに歩いた末、彼女らは山奥で迷子になる。

何その「やっほぅ」って挨拶。埼玉で流行ってんの?

優等生・塩原は、焦る二人に衝撃の事実を暴露した。実は恋蛾村は幻の村であり、存在するかどうかも分からない。妖怪がいる村らしいから確認しにきた、とのことだった。

野宿は嫌だクマに襲われる、いや埼玉にクマはいないから大丈夫、などと気の抜けた討論をする三人。さらに歩くと、ぽつんと一軒だけ、人家の明かりが見えた。人気のない古民家である。中に入ると無人にもかかわらず、囲炉裏に鍋が用意されている。塩原は、これじゃあ「迷い家」だ、私が探していたのは「棚婆」なのに、とボヤく。

腹ペコの三人は料理を完食してしまい、満腹になった厠田は眠り出す。すると起きている二人の背後から、女性が声を掛けてくる。声の主は岩下明美と名乗る、着物を着た同年代の少女だった。彼女は、三人が料理を食べたことを怒らず、それどころか泊まっていけと言う。布団が仕舞ってある場所を教え、屋根裏部屋にだけは入るなと言い残して、岩下は二階へと上がっていった。

人がいるということは迷い家ではない、恋蛾村かもしれない、と塩原は推理する。恋蛾村なら屋根裏にいるのは棚婆なはず、確認してくると部屋を出る塩原。彼女を尻目に、笹倉は床につく。

笹倉が眠れずにいると、屋根裏から悲鳴が聞こえる。続いて何者かが階段を降りてくる音。恐怖に震える笹倉は、さんざん迷ったあと、目を開ける覚悟を決める。次の瞬間、気づくと最初のバス停の前に倒れていた。残りの二人も一緒だ。すっかり朝になっている。笹原が塩原を起こすと、目を覚ました彼女は、「お茶碗持ってきちゃった」と言うのであった。

意味がわからないのは、筆者の文章力のせいではない。意味がわからないシナリオなのである。

これを分析していこう。

まず、初めに断っておくべきこととして、古民家に現れた岩下明美なる謎の人物は考察しなくていい。何故なら彼女は、『学校であった怖い話』からのスピンオフキャラクターだからだ。

もともとは、黒髪美人の病み系女子高生である。『学校であった怖い話』では語り手として、男女の話やイジメの話など、人間関係のもつれた暗い話を多くこなす。そして散々話した結果、最後に実は語り手の岩下本人が一番ヤバい女だった、というオチが付きがちである。

画像は、『アパシー 鳴神学園七不思議』より。

メインシナリオライターの飯島多紀哉氏曰く、『四八(仮)』開発段階では、一大要素として『学校であった怖い話』のキャラクターが登場する膨大なシナリオが計画されていたとのこと。実際に執筆されたが、案の定ごっそりカットされてしまったらしい。

『四八(仮)』では、特定の県で見つけた人物を他の県に移動させることで、別のシナリオが読めるシステムがある。恐らく岩下明美も、『学校であった怖い話』の人気キャラとして、ファンに探されることを想定されていたに違いない。埼玉の山奥で見つけた! と喜んだファンが彼女を他県に移動させ、そこから岩下明美のメインシナリオが始まる……という展開だったのではないか。それがシナリオをカットされたせいで、突然埼玉の山奥の古民家に着物姿で現れて布団の場所を教えてフェードアウトし、同年代の女子に妖怪婆ぁ呼ばわりされるという、謎可愛そうな立ち位置になってしまっている。

3.マヨヒガと椀箱、480km強行軍

ストーリーの考察に入ろう。

まず、民俗学やオカルトをかじったことがある方は、シナリオを読んでツッコんだことだろう。「迷い家」は岩手だろ、と。

そう、このシナリオの軸は、柳田國男の『遠野物語』で有名なマヨヒガ伝説である。

山で迷うとたどり着ける、豪華な屋敷に関する伝説だ。屋敷はマヨヒガ(迷い家)と呼ばれ、そこから茶碗や鶏などを持ち出せた人間は裕福になる。ただし、毎回同じ方法でたどり着けるわけではないので滅多にたどり着けない、という話だ。ちなみにここでいう茶碗は、我々が思い浮かべる定食屋のお茶碗ではなく、朱塗りの豪華なものである。当時としては(というか今でも)、高価な財産である。

もし、埼玉の女子高生が岩手のマヨヒガにたどり着いたとしたら、とんでもない距離を歩いたことになる。

栃木県の那須高原越え、そして遠野市への入山が難所か。

一応、マヨヒガは岩手に限らず、東北から北関東地域にも伝わっているらしい。しかし、埼玉での伝説は確認できなかった。昼過ぎにバスを降りてから、日暮れまでの三、四時間程度で480kmを疾走したのであれば、彼女ら自身が妖怪である。

一方、茶椀に関する伝説といえば、埼玉には碗貸伝説が数多く伝わっている。全国に広く分布する民話だが、埼玉県の利根川流域には特に多く伝わっている。特に有名なのは埼玉県吉野町の碗箱沼伝説だ。現在でも、幾度の埋め立てを経て、碗箱淵として残っている。

碗箱伝説の内容は、だいたい次のようなものである。

とある村に碗箱沼と呼ばれる沼があった。そこには碗箱様とよばれる何者かが住んでいるとされていた。地元の農民は、大人数の来客で不足する食器の数を紙に書いて沼に投げ込み、貸してもらえるよう口に出して頼む。すると次の日、碗箱様が頼んだ分の食器を水辺に置いておいてくれる。返すときは感謝しながら沼に投げこめばよい。

しかしある時、村人の一人が数をごまかして返却してしまった。こうして村は椀箱様の怒りを買い、二度と食器を貸してもらえなくなった。

だから今行っても何も貸してもらえないよ、伝説の確認のしようがないね、というオチが付く。言い伝えを聞いた人間からのツッコミをしっかり封じる当たり、なかなか良く出来た伝説である。昨今のオチが投げっぱなしな都市伝説諸君にも見習ってもらいたいものだ。

補足をすると、食器をもらう場所が沼なのは埼玉独自の文化だ。他の地方では、木の根本であったり、大きな岩の上だったりすることが多い。

映画、『のぼうの城』などでご覧になった方もいるかもしれないが、埼玉の北部は沼地や湿地の多い土地である。というより関東平野自体が、大掛かりな治水が行われるまで沼地と湿地ばかりだった。埼玉の碗箱伝説は、川が近い地域に多いようなので、この話は川や水への信仰が関係しているのだろう。

『のぼうの城』東宝 /アスミック・エース2011年

この碗箱伝説は、民俗学的にいくつかの由来が考えられている。有名なのは「無言取引」の名残ではないか、というものだ。無言取引とは、異なる地域の人々が争いを避けるため、互いに商品を置いておく場所を決めて、顔を合わせずに物々交換をする文化だ。ただし、これに関してはさかんに議論されており、定説とはされていない。他には墓暴きの比喩表現ではないか、という説もある。

『遠野物語』を残した柳田國男はむしろ、椀貸伝説とマヨヒガ伝説との共通性を指摘している。どちらの伝説も、異郷にいるなんか凄い存在からものを貰って幸せになる、という共通点がある。よってこれらは、同じか、ごく似通った物語から派生したと推論できないかということだ。

個人的にはこの説が一番腑に落ちる。

古代から語られた異郷伝説が時代を追ううちに話のリアリティが優先され、神様や精霊たちの登場シーンが削られた。無人の里だけを残し、最後に「もう会えませーん!」というオチをつけてツッコミどころを無くしていった。そう考えるとすんなりいく。埼玉の碗箱沼も、龍宮城や龍神様など、水の下の異世界ものから派生したと考えることも出来そうだ。

とはいえ、『四八(仮)』がそこまで高度な民俗学的考察の上に成り立っているとは考え難い。「なんか山奥行ったから、ついでにマヨヒガ混ぜとこー」みたいな馬鹿さの上に成り立っているような気がする。あくまで気がするだけだが。

4.棚婆 on the 湘南ビーチ

茶椀関係の話は、適当にぶっ込まれた話だと割り切ることとする。恐らくこのシナリオのメインは、養蚕と「棚婆」だ。タイトルにもなっているので当然だが。

他県の人にはイメージが沸かないと思うが、埼玉は養蚕が盛んだった時代がある。江戸・東京に近く、街道が整備されていたこと、水運に強かったことなどが理由だ。一万円札で有名になった渋沢栄一も、製糸業に一枚噛んでいたりする。

地図を見て頂きたい。

地図左上の富岡製糸場は、教科書にも出てくるのでご存知な方が多いだろう。大日本帝国の工業化を支えた大工場、日本が誇る世界遺産である。その富岡を擁する群馬にほど近い、北部のエリアや西部の秩父エリアが埼玉の二大養蚕地域である。

『四八(仮)』の女子高生3人組は山の中に迷い込んでいたので、舞台は秩父周辺の山奥となる。であれば、「棚婆」は秩父の民話であろうか。それなら筆者の耳になじみがないのも納得がいく。

埼玉は東京と東北・北陸を結ぶ交通網が極端に発達している。そのせいで、南北の文化はなじみがあるが、東西の交流が少ないのだ。特に平野部と山間部では、地理的にも文化的にもだいぶ隔たりがあるため、「秩父は埼玉ではない」と冗談交じりに言われることも多い。

ということで、山間部にあたりをつけて、「棚婆」なる民話がないか調べたところ、案外サクッと見つかった。

(傍線は筆者)

棚婆は神奈川県の妖怪だった。

はい解散! 解散だよ、もう! 他県の妖怪を勝手に押し付けられるなんて、文化的迫害だよ!!

……と、言いたいところだが、ここでやめるのも馬鹿馬鹿しいので調査を続ける。埼玉県民の皆さんもどうか納得してほしい。もちろんこれが神奈川ではなく、我らが宿敵・千葉であったら本気で戦争案件だった。それは百も承知である。

画像の文中にある(山村調査)とは、柳田國男の調査ノートのことである。関東の山村を練り歩き収集した民話の記録で、棚婆の話はその中に含まれていた。棚婆の故郷、神奈川県津久井郡青根村(現・相模原市緑区青根)は、地図で示すとこのエリアである。

確かに、八王子か相模原あたりの女子高生がバスに乗っていけそうな場所ではある。国道413号から絶妙に外れて山に入っていかなければならないのも、シナリオの徒歩二時間と一致しそうな感じだ。

では、棚婆とはどのような民話なのか。『四八(仮)』の埼玉シナリオでは、以下のように語られている。語っているのは才女の塩原だ。

「恋蛾村にはね、棚婆って妖怪がいるらしいの、

物凄く恐ろしい妖怪だって言われているけれど、

どんな容姿で何をするのかも一切わかっていない

幻の妖怪なの。昔、養蚕を行っていた農家は

屋根裏部屋を養蚕所にしていたの。

棚婆は、その屋根裏部屋に住んでいるって

言われているの」

中身がなくて逆に怖い話である。ホラーもので、「物凄く恐ろしい妖怪」という想像力皆無の抽象的な表現は完全にアウトだと思うが、それが『四八(仮)』クオリティ。気にしないこととする。

実を言えば、『四八(仮)』を責められない事情がある。棚婆は、塩原が語ったとおりの民話なのだ。言い伝えられているストーリーがあるわけではなく、ただ屋根裏にいるというだけの存在なのである。

『神奈川県方言辞典』を見てみよう。

まず、棚婆がいる「棚」とは、神奈川方言で天井裏(屋根裏)全般のことを指している。埼玉シナリオ内では、棚婆は蚕部屋にいるとされていたが、養蚕をしていることは必要条件ではない。

また、タナッコゾーなる存在もいるようだ。漢字を当てれば「棚小僧」だろう。天井裏にいるとされる存在で、煙がひどいときに子供が「エブ、エブ、棚へ行け。タナッコゾーが餅をついて待ってるぞ」と唱える文化があったとのこと。煙というのは、部屋の真ん中に焚いていた囲炉裏の煙である。同じ呪文の棚婆バージョンもあったらしいので、棚婆も棚小僧も似たような存在なのだろう。

エブ(煙)の吸われゆく天井裏は、暗さのゆえに妖しかった。「ほら、タナバンバアが来るよ」に、幼いものは脅かされた。

神奈川県津久井郡の川尻村出身の方が書いた文章だ。どうやら棚婆は、柳田國男が話を収集した青根村に限らず、津久井郡周辺に伝わっていた民話のようだ。

津久井群ではないが、別の地域には囲炉裏の灰にいたずらをすると、灰婆や灰坊主といった妖怪が出てきて怒られるというような伝承もある。昔の日本では、かまどにはかまどの、戸棚には戸棚の妖魔が存在しており、建物のあらゆる場所が敬意をもって扱われていた。

付喪神的な、もしくは八百万の神々のようなイメージが昔の人には確かにあって、棚婆もその世界の中で自然に存在していたのだろう。そういう感覚を現代日本人が失ってしまったせいで、棚婆はもはやシュールギャグ的な存在として捉えられてしまう。そこに『四八(仮)』自体のシュールさが加わればなおさらだ。

現代人も頭で理解し郷愁を感じることはできるが、それは生活に根付いた感覚ではない。

画像はwikipedia「囲炉裏」より

5.関東シャッフル 四八の事情

それでは何故、神奈川の民話が埼玉シナリオに採用されてしまったのか。

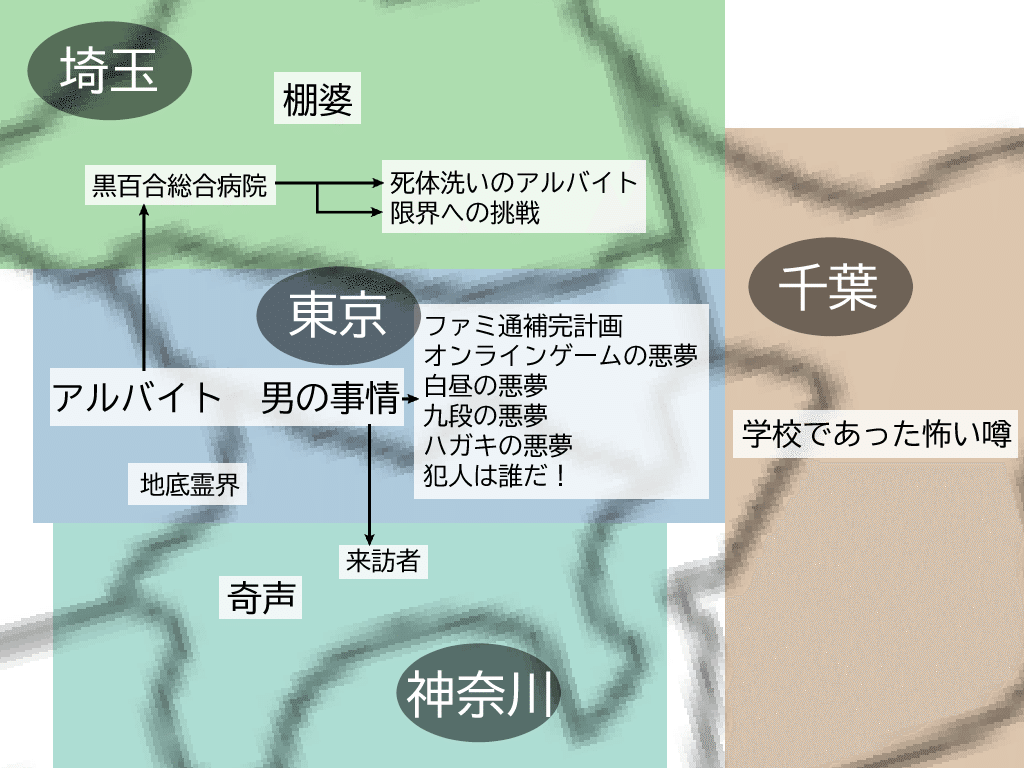

まず東京周辺、一都三県のシナリオを図示してみよう。埼玉、東京、神奈川は、選択肢の分岐によってシナリオが繋がっているため、単体での考察が不可能だからだ。

まず注目すべきは東京の「アルバイト 男の事情」という巨大シナリオだ。男子大学生が掲示板でアルバイトを探すシナリオで、プレイヤーの選択によって別のシナリオに派生していく。

東京都内で派生する、「ファミ通補完計画」以下はすべて実際のゲーム雑誌『ファミ通』とのコラボシナリオである。図では簡略化したが、「アルバイト 男の事情」から「ファミ通補完計画」に繋がり、そこからさらに「オンラインゲームの悪夢」以下のシナリオに分岐する。

埼玉へ派生する「黒百合総合病院」は、埼玉にある病院のアルバイトにいったところ、色々な人体実験や狂ったバイトに巻き込まれるというもの。「死体洗いのアルバイト」は、ホルマリンのプールに浸かった死体を棒で押して沈めるバイトという、有名な都市伝説を元にしているが、何も怖いことが起きずに5万円のバイト代を貰うだけの話である。余談だが、この都市伝説は大江健三郎の小説『死者の奢り』が元ネタになっているとの説がある。実際に黒百合総合病院があったら、オカルトと文学が大好きだった学生時代の筆者は喜んでバイトをしにいったことだろう。

神奈川の「来訪者」は、マンションの一室で待機して、教えられたとおりに来客対応しないといけないという怪しいバイトの話。注目すべきはむしろ独立したシナリオ、「奇声」の方だ。こちらは、都内の大学に通う男の子が、マンションの一室を格安で借りたところ、夜な夜な幽霊が発する奇声を聞かされるという内容だ。奇声といっても、ゆっくりボイス並みに感情のない声が一文字ずつ声を発し、その文字を並び変えて単語をつくるというしょうもないミニゲームをプレイヤーに強要するため、全然怖くない。重要なのは、このシナリオが独立しているにもかかわらず、「アルバイト 男の事情」と登場人物が共通していることである。バイトを探す学生と幽霊マンションに住む学生が友人関係なのだ。

千葉の「学校であった怖い噂」は名前の通り、『学校であった怖い話』のセルフオマージュである。原作の学校が千葉県松戸市にあるという設定からの関係だろうと思われる。語り手もオリジナル版と同じ坂上修一だ。新聞部の企画で怖い話特集を書くため、様々な人物から怖い話を聞き集めるという話の流れも同じ。オリジナルと違うのは、校内の学生に限らず、他県の人間から話を集められる点だ。このシナリオはエンディングが10種類あり、テキスト量も多い。

何が言いたいかというと、このゲーム、東京周辺だけ異様に密度が高いのだ。さきほど触れなかった東京の「地底霊界」は、『うしろの百太郎』『恐怖新聞』などで有名な、つのだじろう原作のシナリオ。図で省略した隣の山梨県は、筒井康隆原作で本人も御登場。大作家とファミ通編集部が様々な怪異に会う大型シナリオである。

以上のことを踏まえて、『四八(仮)』について、ひとつ仮説を主張したい。『四八(仮)』のシナリオはそもそも東京をイメージして書かれたのではないか、という説だ。

神奈川の「奇声」も、埼玉の「黒百合総合病院」も各県の特色が全くなく、アルバイトを探して他県へ移動する必要がない。東京の男子学生がバイトを探しているのだから、全て都内で完結すればいい話である。今回注目した「棚婆」のシナリオも、埼玉の女子高生ではなく、東京の女子高生ならそれほど不自然ではないだろう。八王子あたりの女子高生が、相模原郊外にバスで行ったのなら十分にあり得る距離だ。東京周辺のシナリオで共通する登場人物が多いのも、たくさんの人物が狭い範囲で絡まりあうオムニバスを想定していたからではないだろうか。

『四八(仮)』が開発当初は、『学校であった怖い話』のように、東京都周辺のぼんやりした地域をイメージしてシナリオが書き溜められていた。それが途中で、48都道府県を舞台にするという計画が立ち上がり、慌ててシナリオを各都道府県に割り振ったために、その土地と関係がない意味不明なシナリオができてしまったのではないか。そして首都圏を舞台にしたシナリオは、地方に適用できないものも多く、大幅に削られてしまったのではないか。そのために、地方では特産品を紹介するWikipediaのコピペのようなシナリオが採用されてしまったのではないか。

あくまで仮説である。信じるか信じないかは、あなた次第といったところか。

6.そして火蓋は弾けて飛んだ

蛇足を一つ。シナリオの中で塩原が「埼玉にクマはいない」と言っていたが、埼玉にもクマは出る。本州でクマの出ない県なぞあるのかと疑問に思い調べたところ、千葉県が本州唯一のクマ不在県とのこと。

シナリオライターさんは、千葉と埼玉をごっちゃにしちゃったのかな?

おい、戦争だこの野郎。

(四八(仮) 埼玉シナリオのもやもやを解消したい 完)