東京創元社主催のホンまつり(創元 夏のホンまつり2022@東神楽坂)に行ってきた

動機

東京創元社の恒例イベント「創元 夏のホンまつり2022@東神楽坂」開催! #ホンまつり

— 東京創元社 (@tokyosogensha) July 7, 2022

日時:7月8日(金)12:00-18:00

7月9日(土)10:00-17:00

会場: #東京創元社 本社屋内駐車場

※キャッシュレス決済のみ、現金不可

※雨天決行、荒天中止

※注意事項・詳細はこちらhttps://t.co/1gdrmaOvAB pic.twitter.com/j90O70pteZ

東京創元社のホンまつりが再開との報を聞いた。勤務先のコロナ県境跨ぎ自主規制が解除になった(2022年7月開催日前後~投稿日現在)ので行って見る事にした。

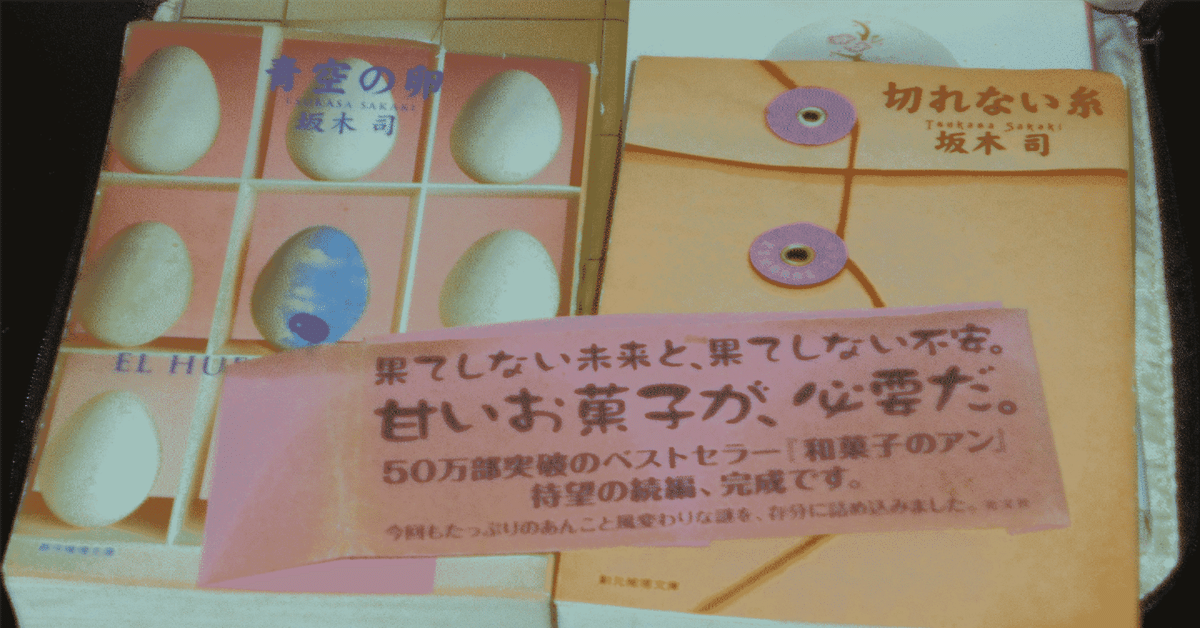

東京創元社と言えば坂木司の『青空の卵』『切れない糸』『何が困るかって』、北村薫、大崎梢、移籍とはいえ田中芳樹。行かない理由はなかった。最早聖地巡礼・卒業旅行。

レビュー、口に出せる読者が、自分の言葉で感想を話せる読者が実数に対する少数で、もう内訳は知れた。

もう嫌だ。

不手際をとらえたスクショ読者に、謝罪も、逆ギレ抗議でもない、まして居直り現状維持(「実力派作家7名」時点固持)ですらもない、痕跡抹消のスルー、歯牙にもかけぬ、読者を忖度働きアリや駒に根こそぎ見下し全否定など、怒りを通り越し最早言葉も出ない。

読者への逆ギレ恫喝強制終了を公言した中、グルメモノフィクション小説に事実関係を食い下がっても仕方がない。

終わっている(問題から逆ギレ恫喝に逃げて詰んだ)事だ。読者からの真正面問答に恫喝逆ギレ振り切りを立証出来たのだから苦労はない。証拠が確定したまでだ。

恫喝がメシの作家から、どのような「おいしい」メシが提示されると言うのだろうか。生意気者への成敗と言うメシを既に出しておいて「ざまあw」拍手喝采の渦中にいるではないのだろうか。それで満足の読者に何を差し出すメシがあるというのだろうか。意味が分からない。

閑話休題。もちろんタダでとんぼ返りする気もなくこの際楽しむことにした。

その後、確認。実力派女性作家集団の、ゲスト招致。妥当な判断だ。代表作トップが『ワーキング・ホリデー』なのもポイント高い。

講談社/光文社に行ってきた

東京創元社ホンまつり入場は12時。十分時間はあるので飯田橋から有楽町線で護国寺駅に行ける事が分かったので講談社/光文社二社行ってみる事にした。

講談社と向き合う様に建っているのかな、と思ったが以外にも数軒離れていて迷った。まず目に留まったのは講談社の社屋だった。

行き先ついでに小さな和菓子屋さんが建っていたので、宣伝通り豆大福を購入。

看板メニューは、まさかの豆大福。『アンと青春』人気投票が「豆大福」だっただけに、考えてしまう話だ。結局光文社忖度になる出来レースなら本人の「光文社の前に建っているので」独裁強行の方が良かったな。

不正疑惑に読者総意の力を与えてしまってはいけなかった。

やはりというか巷では有名な老舗だったようだ。

数軒直進して見上げると黒のシックな建物がそびえ立っていた。ものすごいデカさ。確認するまでもなく目的地と直感する。

表札

撮れないので結局講談社同様、向き合う事に。

とりあえず傍の近況紹介(?)を見る事に。

学参(?)が新書より上、モデル本人がミステリ他活字小説を掲げる位、作者言い分を握り潰す、作者本音などいらぬ、結果が全て方針が明言された恐るべき格差・方針差だ。

まずこのディスプレイ、叩き割れよ。「何処の馬鹿だよ。我々活字様を下に見下した低学歴は」って。

何でエッセイ投入なんだ? 「黙れ」「題目などいらぬ。作品勝負だ」じゃないのか。

その通り好き勝手をすれば兵員投入猛抗議など意味が分からない。

表記は「光文社」

講談社側から

まるで省庁の庁舎。正しく「ヤクザな商売」「黒ダイヤ」。あるいは黒磨り、黒塗りのビーカー。社員はビーカーに浸した被検体か。「何年後に死ぬかな~」。

売り飛ばせば2、3億は軽そうだな。ああ、10、20億か。失礼。

表札・正面玄関は「光文社」なのに屋上表記は何故か講談社に合わせる様に「KOBUNSHA」。子分社?

ひょっとしてPanasonicの如くグローバル姿勢とでも言うのだろうか。意味不明。

黒のシックさは『宝石』だけに、黒ダイヤに、『セーラームーン』講談社読者/視聴者としては黒水晶ともとれる不気味さを禁じ得なかった。

毒々しげな真っ黒の文字通り「ブラック企業」光文社社屋を見てみると改めて講談社の社屋は目の保養だ。数十年前かに見た『会社図鑑!』では体育会系社風らしいが実態を知らずとホワイト企業に見えてしまうから不思議だ。

昭和集合住宅の簡素さに虚飾を弁えた無難な円柱装飾・テラスの配置が現代の神殿を思わせる佇まい。

圧倒的展示数(生産能力)。ネットで光文社数字操作不正工作忖度とか「話にならない」レベルだな。

「フラッシュ」が会社出版物エースの光文社、「フライデー」が会社出版物最後尾一般書籍ゴチック雑誌グループエースの講談社両社差異が面白い。数字実績とジャンル格論外の社風相違が如実に出ている。

右側ではシレっとフライデー事件の実行犯北野「容疑者」が映っているのも面白い。わだかまりも禊を経た時の流れとキタノ実績には代えられなかったか。

いや、こっちか。少なくとも騒動背景を関係者資料で説明出来るビジネス関係にはあるようだ。

2022年7月投稿日現在、講談社

展示全景(右隣り除外)

物量や大小の如何でない、光文社との明確な相違点。

後方新館でこそオフィスビル商品生産工場実利一辺倒のシックさ。あのオサレ黒ダイヤ、何とかしてくれ、だ。

帰り際は講談社側から。

踊り場だったか、少なくとも駅構内

圧倒的看板が『JJ』で『ジャーロ』が最後尾。『宝石』自体が、文芸部署そのものが、新書にも劣る虫の息では仕方ないね。

文芸は昭和オヤジの姥捨て山だな。部署センスと知れる。

ここまで「馬鹿」で終わりありきの活字文芸エリート様方なら苦労はない。コムドットでこそ、ましてその例外ではないのだろう。

映像化どころか最早社是としてインフルエンサーの紹介なんていらぬわ、な活字溺れエリート役人崩れ方ならば、それもよろしいでしょう。

『宝石』編集長が「恥ずかしながら」出席と聞いて。

新潮が『文豪とアルケミスト』企画などと来て、キャパがなければ、次代の(サブカル)感覚を社を以て責任を負い、若手を全肯定放任する気もない――強硬排他の悪気はなかったとはいえ、結論は、あくまで「見送り」裏付けが取れたのは大変大きな収穫だった。

大物気取りなどおこがましい、という意味だったのかと思えば、大手様を前に醜態を晒す、正しく「恥ずかしながら」が答えだったとは皮肉なものだ。

月替わりでご当地キャラがモデルとして登場することになった小説宝石。発売中の第一弾10月号は彦根市「ひこにゃん」! 好評です。第二弾、10/21発売予定の11月号は浜松市「出世大名家康くん」! お楽しみに!@iinosuke_hikone @Hamamatsu_PR pic.twitter.com/2WptkRGTzF

— 光文社 文芸編集部 (@bungeitosyo) September 28, 2022

声も出ない衝撃。「役人で活路があるからいらんわ」開き直りとは、まさかまさかだ。

全国47都道府県廻れば月一冊概算としても47÷12で凡そ四年前掛かり。全国ご当地ゆるキャラ開き直りをして一年で廻れきれない辺りはどのような認識でいるのでしょうかね。「読者が四年待てば良いだけの話だ(。表紙になる瞬間が来るだけ有難いと思え)」ですかね。いや、とんでもない読者を根こそぎ見下し似非役人崩れプライドの高さを見せつけられるばかりだった。

東京創元社に行ってきた

【 #ホンまつり2022 東京創元社への歩き方①】

— 東京創元社 (@tokyosogensha) July 7, 2022

#ホンまつり 会場となる #東京創元社 までのルートをご案内します。

①JR/メトロ東西線をご利用の場合は飯田橋駅東口。JR改札を出たら左へ

②歩道橋を上る(上ったら直進)→⑥へ

or歩道橋を迂回して交叉点へ →③へ

③交叉点で1つ目の信号を渡る pic.twitter.com/2lv5q37quT

【 #ホンまつり2022 東京創元社への歩き方②】

— 東京創元社 (@tokyosogensha) July 7, 2022

#ホンまつり #東京創元社

④東西線以外の地下鉄飯田橋駅をお使いの方はB1出口を出て左

⑤JR/東西線からお越しの方は2つ目、地下鉄をお使いの方は1つ目になる信号を渡る

⑥松屋の脇の道をまっすぐ進む

⑦飯田橋では有名な肉そば屋さんの横を抜ける pic.twitter.com/c84LQy2xwD

【 #ホンまつり2022 東京創元社への歩き方2022③】

— 東京創元社 (@tokyosogensha) July 7, 2022

#ホンまつり #東京創元社

⑧出版業界では知らないものはいないモリサワさんの横も抜ける

⑨1つ目の横断歩道のところを左折

⑩曲がったらまっすぐ進みます。ここまできたらもう目の前!

⑪着いたニャ!(リパークの駐車場が目印です) pic.twitter.com/N6rVcdPj3A

東京創元社の方から事前に案内はされていたのでマップに頼ることなく着けた。

護国寺駅から飯田橋駅迄なのでB1出口からのルートで④~⑪。案内、感謝。

真上から(?)

中堅の病院みたい。正しく「病院行って来い」だな。私は本を必要とする「病人」「患者」でありたいものだ。

「青空」を含められたのも、何かの縁か

社内駐車場は右側のシャッター内で利用することはなかった。進入禁止と事前警告していたが入りようがない。

東京創元社「創元 夏の #ホンまつり 2022@東神楽坂」本日開催!

— 東京創元社営業部 (@tsogen_eigyo) July 8, 2022

日時:7月8日(金)12:00-18:00

会場: #東京創元社 本社屋内駐車場

詳細は⇒https://t.co/Bei8Yv09Ea

まもなく開場いたします!#ホンまつり2022 pic.twitter.com/4jaV5MmplN

既に参加者は10人前後程いて、テントまで張っていた。到着前当初は、あの正面玄関から入って、どうやって中で移動するのだろうと不安だったが前述通りの駐車場会場場所明示、シャッターが半開きで既に中は見えていた程だったので杞憂に終わった。

初日、開場待ち時点とはいえ男女比率は6対4位。結論とすれば女性上位ながらも、(くらりをもった)華やかなフロントを、やはり男性がボトム援護する理想的構成比だった。

東京創元社「創元 夏の #ホンまつり 2022@東神楽坂」開場いたしました!

— 東京創元社営業部 (@tsogen_eigyo) July 9, 2022

皆さま、お待ちしております!

本日、9日は17:00まで。

会場: #東京創元社 本社屋内駐車場

詳細は⇒https://t.co/Bei8Yv09Ea

いまの時間帯は並ばすご入場いただけます!

ぜひご来場ください。#ホンまつり2022 pic.twitter.com/EOTs6ECBS5

東京創元社の書籍・グッズ販売イベント「創元 夏のホンまつり2022」本日の営業は18:00までとなります。これからお越しいただく方は注意事項を確認のうえご来場ください。くらり&社員一同お待ちしております。 #ホンまつり2022 #ホンまつり #東京創元社https://t.co/1gdrmaOvAB pic.twitter.com/yFjnutTWBK

— 東京創元社 (@tokyosogensha) July 8, 2022

気温もあり、五分前程前の時間からイベント開始。体温測定・アルコール消毒の簡単で儀礼的な対コロナ措置を経て入場。

東京創元社「創元 夏の #ホンまつり 2022@東神楽坂」開催中!

— 東京創元社営業部 (@tsogen_eigyo) July 8, 2022

7月8日(金)18:00まで

会場: #東京創元社 本社屋内駐車場

詳細は⇒https://t.co/Bei8Yv09Ea

グッズコーナーも充実しております!#ホンまつり2022 pic.twitter.com/CXDunwfa5P

東京創元社さまの #ホンまつり 行ってきました。最近は本屋もご無沙汰だったので、欲しかった本や読みたかった小説をたくさん発見! pic.twitter.com/wTL1IG8ZKp

— いのししスティーヴ (@suchibooks) July 9, 2022

入場してからは改めて全景を確認した。

右手前が文庫/グッズ、奥がサイン本。

左が読みたい本POP投票、平積みイチ押し(?)作品、レジ、訳アリ本。

左奥(レジ奥玄関側)は舞台のように段差があるものスペースがあった(搬入・搬出時直前の積み上げ場? いや、製本所兼務じゃないし)が侵入不可。あくまで入場前に閉じていたシャッター内のみが会場だった。

書店員時代から行きたいと思いつつ中々ご縁がなかった東京創元社さんのホンまつり📚

— にしこ (@nishi_book) July 9, 2022

昨日念願叶って行ってまいりました~

私が大富豪だったら欲望のまま買い漁ったけどね!そうはいかないので泣く泣く厳選…

👕は次の館内整理日に着て行く予定✌#ホンまつり pic.twitter.com/D9yAW8WGbE

右奥、緑のバッグは福袋。右、縦中央のバッグだっただろうか。明らかに然るべき識者が来るのを分かっていたかのような「日常の謎」なバッグを見つけた。中を覗くと(事前確認前提の封無し、包装紙による不可視措置)単行本三冊分位のボリューム。

まっさらのジャンル入門者ではないので流石に4,000円近い額を賭けられる程、あらゆる余裕も、レビュアー面子も、むしろ本格側な程、まだ推理小説読者で、推理の自己否定も辞さない純「日常」読者でもなかったので購入を見送った。

マーティ・ウィンゲイト『図書室の死体』読。…イングランドの古都バースで事件が起きた。いわゆる「ミステリ黄金時代」に活躍した女性作家たちの初版本をコレクションしている初版本協会の図書室で、クリスティ二次創作サークルの主宰者が死体で発見されたのだ…。この謎にミステリ知識皆無の新米→

— 笛吹太郎 (@fuehuki) July 8, 2022

何か「取れよ、こら」な悲鳴(?)リツイートが。これが内一冊だった? 追加要件には適合するので読み次第追加しておこう。多謝。

語り手が編集の「ツカサ」か。

出自を本格とした日常の謎の私には、本格と日常の謎でしか大別出来ない中、そのコージーミステリを標榜したシナリオは、ライトやアンチですらない、要するに「微妙」がコージーなのだな、と刺激的だった。

「日常の謎」と競合などしようがない。まして「コージーを定義してみろ」挑発など論外だ。下らない。一方向へ明確に振り切った日常の謎を前にして、それこそ「定義にも値しないから」だ。

日常の謎もあり、件の(?)ツカサさんはデビュー作の手探りもあり、飼っていたカゴの小鳥を飛び立たせたが、さて次代の、コージーとしての「ツカサ」はどうするのか。いや、コージーとしては、「犯人」は、どういう末路を迎えさせるべきか、と言うべきか。

今後益々の活躍に注目だ。

東京創元社「創元 夏の #ホンまつり 2022@東神楽坂」開催中!

— 東京創元社営業部 (@tsogen_eigyo) July 9, 2022

7月9日(土)17:00まで

会場: #東京創元社 本社屋内駐車場

詳細は⇒https://t.co/Bei8Yv09Ea

メガくらりの撮影スポットもあります!

(くらり本体にはお手を触れないようよろしくお願いいたします)#ホンまつり2022 pic.twitter.com/enpUHBBKb1

開場前でこそ覚えていた展示物。正面左奥だっただろうか。プロ野球試合終了後のヒーローインタビューか何かの如く、社長か政治家か功労者の偉い人を事前に呼んで社員に向けて訓示を垂れていた場なのかと思った。くらりとの撮影スポットとは知らなかった。

開場後は展示品に夢中で本当覚えていない。

ホンまつりにきています。けっこう並んでる。次の用事までに間に合うかな pic.twitter.com/vS12oisH5z

— kyarako (@ako2001) July 9, 2022

やはりというか入場規制が行われていたが、カゴの準備不足が発生していた人数だったので、始めから一定量が仮定され「多数来場の場合、入場規制」という仕組みだったのだろう。コロナが始めから少数制限に抑えたかった東京創元社側への良い利害一致となれたのだから皮肉なものだ。

時折レジ側から「申し訳ございません」の声と頭を下げる書店員役の姿が。商品の揃えか、支払いシステムの事前通知にレジ前で気付いたか。恐らく後者だろう。

キリの良いところでレジ清算。自社製品を書店員の如くコードをスキャンしてレジスターに伝える様は奇妙で不思議な光景に映った。流通品の勝手はメーカー自身でこそ勝手が利かない、出来ない、仕組みのようだ。

出版社が、あえて書籍販売員の形をとった方が既存のシステムで管理出来て楽だったのだろうけど。

東京創元社「創元 夏の #ホンまつり 2022@東神楽坂」いよいよ明日開催!

— 東京創元社営業部 (@tsogen_eigyo) July 7, 2022

みんなで頑張って準備中ニャ!

日時:7月8日(金)12:00-18:00

7月9日(土)10:00-17:00

会場: #東京創元社 本社屋内駐車場

詳細は⇒https://t.co/Bei8Yv09Ea#ホンまつり2022 pic.twitter.com/WAzOHdcUgs

滞在時間の事前予想は一時間位かな、と計算していたが、三十分も滞在すれば長い(居座った)方の狭さだった。もちろん、あの狭さで刊行分の内在庫分約1,500冊程を最低一冊分で詰め込めたのだから、そこは上々という意味だ。

初日、開場すぐの時間帯もあり振り返れば入場待ち列で、ゆっくりは見られず私自身はピリピリしていた。全冊・全コーナー舐め回しに、とてもゆっくり時間を掛けて見回れなかったが事前購入予定分は無事揃えられた。

12時前開始の、12時30分辺りには引き上げていた。

【創元 初夏のホンまつり】

— 東京創元社 (@tokyosogensha) June 7, 2018

今年もホンまつりでお買い物していただくと、特製レシートがもらえるニャ。#ホンまつり pic.twitter.com/pyWpPlUUBY

レシートまで、くらり。#ホンまつり pic.twitter.com/p2i7YdXfZD

— masakazu henmi (@masakazuhenmi) July 27, 2017

レシートに

— YOUCHAN(ユーチャン) (@youchan_togoru) July 9, 2022

「ホンまつり二日目ニャ。晴れてよかったにゃ」

「来てくれてありがとうにゃ。来年もやれたら嬉しいにゃ」って書いてあった。。にゃーん。ぜひ来年も~~~!!

ヘッダーもめっちゃかわよい… #ホンまつり2022 pic.twitter.com/661Nwz3Eoj

レシートツイートに思わず肥しと果てていた所有分を見返す。初めての経験だ。感謝。

レシートの時刻は12時22分7秒。間違いない。10分(正確には8分前後、7分53秒差か)ずれたが概ね合っていた。

#ホンまつり#ホンまつり2022

— kiki (@KiKi80826428) July 8, 2022

東京創元社さんのホンまつりに行ってきました。

本好きの方が集まるイベントは楽しい🥰ブックカバーも買えて満足✨

本当は福袋が欲しかったけど、手持ちとの被りを恐れて買えず…社長が選んだ全社員必読福袋の中身が気になる! pic.twitter.com/t5Ub69Zlta

#ホンまつり

— フロスト (@itukaha1) July 9, 2022

朝イチ、行ってきました。

欲しかったブックポーチ、買えてよかった💕

フレドリック・ブラウンは汚損本と謂うことで、500円🎶奇麗です。

古内一絵さんのサイン本も思わず買っちゃった👍 pic.twitter.com/mdPRF0LutQ

今日は大好きな出版社の東京創元社さんの夏のホンまつりに出かけました。

— オバタユウコ (@oba_you) July 8, 2022

せっかくなので普段読まないタイプの本を買ってみましたよ。サイン本やノベルティうれしいな〜。くらりのグッズもかわいい!🐈⬛🐇#ホンまつり2022 pic.twitter.com/pstArTl7qz

「創元 夏のホンまつり2022」に行ってきました📗

— Mick⭐︎Wylde (@silverbulletm15) July 9, 2022

欲しかったくらりのブックポーチは買えたし、持ってなかった方丈貴恵先生の『時空旅行者の砂時計』のサイン本が買えて大満足😊

#ホンまつり2022 pic.twitter.com/cKJpZwhkXZ

近くまできたついでに、飯田橋 東京創元社の「創元 夏のホンまつり 2022」に。ここでしか入手できない特製カバーが嬉しいな。 pic.twitter.com/weERbP0UGu

— わたなべさとし (@biwanosuke) July 9, 2022

そしてホンまつりの収穫。 pic.twitter.com/iwVpab2ILR

— もくよう (@metathursday) July 9, 2022

サイン本は北村薫の『六の宮の姫君』文庫版があったので迷わず購入。他には大崎梢の『めぐりんと私。』単行本版があったがパス。理由は福袋に同上。ぶらり日帰りの都民ではないので。保存前提の豪勢さやバッグを持たせる片手塞がりは大変大きな選考点だった。

少なくともサイン本は完売な人気ぶりだ。というよりも書籍を翳して成果を報告する参加者が多いのが面白い。

ソース補強とTwitter検索していたがその中で何人か作家さんも来ていたと知る。

「創元 夏のホンまつり2022@東神楽坂」に行ってきました

— 信国敦子【ディスコード・ミステリ研究会】 (@AzkoNobukuni) July 9, 2022

なんだか失礼を働いた気がしますが

有形、無形の望外のお宝を沢山手に入れました!

#ホンまつり pic.twitter.com/Vr1NDNsmfl

え? 顔も知らないし初日8日だったからか全然気付かなかった。

そもそもコロナで人的交流は取り止めじゃなかったのか。

いや、きっと本イベントなど茶番・名目の私人間でこその仲で両者の深い信頼関係の成せる業だったのだろう。そうに決まっている。

今日は柊サナカ先生(@hiiragisanaka )のイベント準備のために(もちろんそれだけじゃないのだけれど)日本カメラ博物館へ行き、その後、東京創元社の創元夏のホンまつりに足を伸ばしましたYO。 pic.twitter.com/aCWrGu5kpK

— 谷津矢車(戯作者/小説家) (@yatsuyaguruma) July 8, 2022

多分、行き違ったのだろう。いや、きっとそうだ。13時~は歩道橋を渡り秋田書店に徒歩で移動中~本社ビル外観見学中。

東京創元社「創元 夏の #ホンまつり 2022@東神楽坂」開催中!

— 東京創元社営業部 (@tsogen_eigyo) July 8, 2022

7月8日(金)18:00まで

会場: #東京創元社 本社屋内駐車場

詳細は⇒https://t.co/Bei8Yv09Ea

店内にて東京創元社POPコンテストを開催中!

POPを見て「欲しい」「読みたい」と思った作品に投票してください!#ホンまつり2022 pic.twitter.com/4phU1CS1sl

左側、レジ右側のPOP投票。見上げていた参加者に店員役社員が案内をするも、何故か私はボードに貼り付くもスルーされていた。きっと多忙で気付かなかった、聞いていたのを横目ででも見ていて不要と判断したのだろう。そうに決まっている。向こうから能動的に声を掛けられたくない身としては有難かったが。

投票方法は、左隣の缶ケースから三枚一組のシールを取り、一票一枚としてPOP下白枠内に貼るというもの。「徹夜必至」なコピーのミステリに一票入れた他は覚えていない。

さて、投票結果は? 社内資料として握り潰す「アンケート」だったのか。下位半分を公開してくれる出版社がいるとも思えないが。

二社実例を事前見学したけど。

【創元 夏の #ホンまつり 新規グッズ】

— 東京創元社営業部 (@tsogen_eigyo) July 5, 2022

「オリジナルブックポーチ」

単行本サイズ 2,200円(本体価格)

B6サイズのハードカバーやA5サイズの『紙魚の手帖』も入るポーチです。タブレットケースとしてもご活用いただけます!#ホンまつり2022 #東京創元社 pic.twitter.com/DJJIod8GgP

一身上の所用で手にした『群像』2022年7月号。

パンパンに膨れ上がったが収納出来た。

不特定読者対象の量産品とはいえ手に取れた事は有難い事だ

聖地巡礼・卒業旅行記念購入

東京創元社分全冊購入済の中、記念再購入。念の為。北村薫『六の宮の姫君』も。

あ、しまった、何か映ってしまった。自分には忖度など無理と言う天のお告げか。

いや、気のせいだろう。プロ忖度にはなれない、向いていない、忖度下手な私の天命・不手際だろう。

『切れない糸』が二冊用意されていた以外は「全冊」内訳は覚えていない。

「紙魚の手帖」を大きさサンプルとしたポーチだがA5×1よりもA6(文庫)×2の方が実用性は高そうだった。

『群像』の実例から、文庫なら2×2も出来そうだな、で『切れない糸』『ワーキング・ホリデー』+αも追加して組んだのがヘッダー。

『青空の卵』『切れない糸』『ワーキング・ホリデー』『和菓子のアン』

『アンと青春』単行本版帯

予想通り、十分閉め切られる余裕さ。

閉め切ったら2、3年は開けられそうにないな。再読は中古書店1~、100~円で買えばいいし。

『蜘蛛の巣』上下巻

ドラマが透けて見える、挙手の差異が面白い。これだけでも買いだった。

山で読んでいた修道女フィディルマの短編集(ホンまつりで買いました)があまりに良くて、他にも本は持ってったのだけどずっとこれを読み返していた。アイルランド行きたくなっちゃって困っている…とりあえず…働こう…https://t.co/GyJv2WpnKp

— kyarako (@ako2001) July 28, 2022

シリーズ読者がいた。書店で購入済みだったのでパス、第一弾からと。

『古畑』の沢口靖子嬢に合わせたら相性が良さそうだと面白かった。

近藤史恵な文系事務員女性かと思ったら齢80近く(2022年8月現在)、歴史家にもなる爺さんだったか。日本なら辻真先や半藤一利クラスか。凄い人が著者だったものだ、出会えたものだ。

それだけに原作者を通り越して訳者のみのプロフィールは謎だった。契約による質疑さえ遮られた不可侵か、原作者が辞退したのか。

いずれにせよ、本シリーズで一定の成功を収めた事もあり、もう最新作が出る事はないだろう事態は残念だが、ミステリを超えた一番の収益になってくれたことは収穫だった。

特別出演:『和菓子のアン』/群林堂、近藤史恵チラシ

特別出演:『和菓子のアン』/群林堂、近藤史恵チラシ

従業員様、参加者様、その他イベント関係者様一同、お疲れ様でした。

2022年、20周年記念様におかれましては、目前の30周年記念様を胸に秘め、お友達や信者忖度に驕る事無く最低でも後10年は頑張ってくれたらな、と思います(上記スルー前例通り作者世界で自己完結、異物を排他するムラ社会/伸びしろなし、作者キャパは出揃った、『辞めるとは言っていない』『惰性無限ループでこそ続行だ』『私が改める必要など何一つない。お前が謝罪に合わせるか出ていくかだ』というならば、それもよろしいでしょう、として)。

続きまして第一回からの恒例でございます、浜松ミステリー愛好会からも、お花の贈呈がございます。贈呈者は、谷島屋イオンモール浜松志都呂(しとろ)店の寺田結美さんです。 #鮎川賞

— 東京創元社 (@tokyosogensha) October 31, 2014

生身坂木を知る一人、寺田結美いた。同好会趣味とはいえ「ミス研」なズブズブの業界人だったか。

「あとがき」謝辞で消息不明内一人だったので証拠隠滅と消されているのかなと思った(少なくとも2022年現行「あとがき」においては「語るに値しない」一読者位置付けにあるようだ)。

お元気そうで何より。

過去最高? コロナよりブランクが優先した?

秋田書店に行ってきた

飯田橋と言えば私にとっての出版社が一社。

東京創元社でも案内していた歩道橋を右斜めに向かい、ひたすら直進。左折すると見えて来た。東京創元社の方が奥に閉じこもっているような形だった。

外からでも見える書類の束が多忙・中堅の社風を忍ばせる

キレイキレイ♪

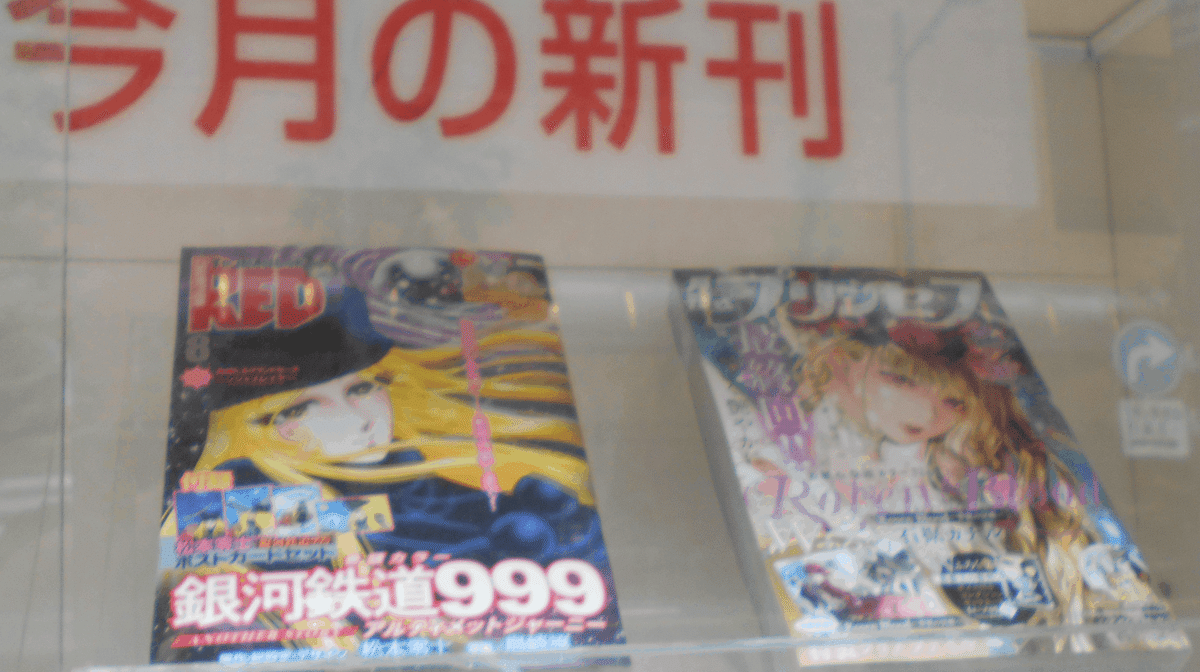

『999』表紙『チャンピオンRED』と最終回作表紙絵の『プリンセス』。

スペースとはいえ凄い組み合わせだ。

営業車(?)

同じ飯田橋にある老舗の零細活字出版社が移動図書館の本出したのですが、読みませんか。ああ、惑星移動の『999』でしたか。これは失礼しました。

『花の鎖』

作詞:車田正美/松尾康治

作曲:Kacky

編曲:大石憲一郎

唄:生乃麻紀

基礎として絵が上手い漫画家二人の下で育ったので、この少女漫画に振り切る程の流麗で繊細な絵柄で『星矢』を見(観)られる日を待っていた、と衝撃的だった。もちろん、これを契機として初代車田『星矢』に回帰。

片鱗には触れつつも本編理解は後回しになったので初代を前後する初見とはいかなかったが十分に現代絵柄リメイク・派生作としての役を担ってくれた。感謝。

『ペガサス幻想』

年齢的にも、ジャンル的にも『ドカベン』、リアルタイムでの松本零士追跡は無理だったが『聖闘士星矢』なら記憶の片隅ギリギでリついてこられた。

帰宅

7月8日当日帰宅後、豆大福を食べる。湧き出る餡と豆と固くなった白皮の噛み応えが最高だった。湧き出る餡に、とても豆を見てクスクス笑む余裕などなかった。

て書かなきゃ、それでも「和菓子、美味しいね」を経た「たったこれだけで良いんだよね」の一と分かりませんか。

番外

冨樫義博氏、展覧会の開催報告 「話の続き描けよ」と自覚も執筆再開で腰大事「2年ほど椅子に座れない状態で描けませんでした」 | ORICON NEWS https://t.co/kEYNbP4BsR @oricon

— 緒方恵美@8/7,11 洋楽LIVE「M’sBAR」 (@Megumi_Ogata) July 4, 2022

…冨樫先生…お大事に…! 展覧会行きたい。キービジュの #幽遊白書 チーム少し大人びてて素敵。この蔵馬に声あてたい🌹

んんんんんんんんんんっ!!https://t.co/ggenNn9Duz

— 潘めぐみ 🌱 MEGUMI HAN⁷ (@han_meg_han) July 4, 2022

✊✌️🖐 pic.twitter.com/k7I4T4HN8b

本日18時よりチケット先着販売!

— 佐々木望 Nozomu SASAKI (@nozomu_s_staff) July 8, 2022

ミステリ朗読劇「女神の六重奏」

9月3日(土)横浜ミントホールにて開催

英国ミステリ「シャーロック・ホームズ」がオリジナルストーリーで新たな朗読劇に!

佐々木望は若き芸術家の役で出演します!

チケット情報など詳細はコチラから!https://t.co/Nfo4BWMJgM

夏の終わりの三重奏

1月スタート

— 志尊淳 (@jun_shison0305) December 7, 2017

主演ドラマ

「女子的生活」

のビジュアルが解禁されました✨

今回はヒロインの小川みきとしてこのようなビジュアルになっております。

トランスジェンダーでありながら、どんな逆風が吹いても自己肯定をして生き抜くみき。

皆さんに早く見て頂きたいとウズウズしてます✨

お楽しみに!! pic.twitter.com/O9UyGfVRzW

「女子的生活」や朝ドラ「半分、青い。」、『帝一の國』、『さんかく窓の外側は夜』などに出演した人気俳優の志尊さん。

経歴に『女子的生活』ですか。さぞ坂木本人でこそ平伏の事でしょう。

D2時代に遡る『青空の卵』安藤純役、『女子的生活』小川幹生(みき)役に思いを馳せつつ『幽白』当作蔵馬役経験こそ過去の遺産に今後とも『HUNTER×HUNTER』の今を前に進んでいただけたらな、と思います。

まさかの町田! 『女子的生活』は、志尊単独どころか両主役まとめてでしたか。綾野も、裁判沙汰な取り込み中の中、予定通りで何よりです。

そしてまさかの稲垣メンバー! 純大手日本企業じゃ有り得ないキャスティング。新旧リアルタイムの息吹に、後は中途半端なB級チープな「実写」懸念ばかり。

賛否両論あるそうですが、私は「賛」ですね。「『DB』で分かっている中で、(女性視聴者向けの)小手先のイジリや恰好じゃねぇだろうが『幽☆遊☆白書』の魅力は」の期待が高まるばかり。もっとも外資実写的表現限界も承知の上。

いや、凄い。日本の常識的茶化しには目もくれず、唯ひたすら作品の「核」を追い求める、獰猛にしてテーマへの真摯さ。虚勢・虚像でない事を切に願うばかりだ。

パッと見た感じでは、武術会招聘を匂わせた雪菜救出編までか、武術会終了までかな。その意味でも戸愚呂(弟)=綾野と、推理小説的納得が出来る。

100%がOKなら、(乱童・朱雀線カットも有り得るとして)武術会決勝までかな。あるいは、垂金別荘戦で100%→「決勝」まで垂金別荘戦全部、なんて、本戦は全部やりつつ、ストーリーは雪菜救出まで、もありそう(魔界の扉編までは考えている様子)。通して、暗い建物内での屋内戦なのが、とても気になった。

(全世界展開の中で)コードにもなる仙水や、長さの問題の三竦み、武術会個別チーム戦フルは厳しそう(魔界の扉編まではやるのか?)。単に小出し完全非公開だというなら話は別だけど(小出しのようだ)。凡その範囲は理解出来ただけでも、「そりゃ、こんなモンさ」と良い火消しになってくれた(無理くりはせず、シナリオ全部参照ででも違和感なく状況を納得させる制作姿勢がよく現れていた)。

フライデー事件ならぬフラッシュ事件でも起こしましょうかね、鈴木一人編集長。

【#冨樫義博 先生から直筆コメント到着!】

— 冨樫義博展 -PUZZLE-【公式】 (@Togashi_ex) July 4, 2022

画業35年の節目となる2022年、#冨樫義博展 にどうぞご期待ください。

公式サイト▶ https://t.co/cxlbcA57a1 pic.twitter.com/mKkczRCF6l

古畑任三郎でした。

作曲は、アニメ『幽☆遊☆白書』作曲を手掛けた本間勇輔。

症状が改善せず、治療・回復に

— 冨樫義博 (@Un4v5s8bgsVk9Xp) August 12, 2022

時間を大幅に割く事になりました。

No399…背景効果指定作成中。

/

— ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 (@USJ_Official) August 11, 2022

冨樫義博先生、武内直子先生の

サイン色紙が到着しました📢

\

本日より「シネマ 4-D ストア」で

展示スタート‼️#ハンターハンター#美少女戦士セーラームーン

の作品世界に体ごと入り込める✨

アトラクションの詳細はこちら

→ https://t.co/CD66AbrR2H

8/28まで開催中💥#USJ #NOLIMIT pic.twitter.com/LGNiZ9GZXr

報道当時は、何か『セーラームーン』も参戦してきたな、程度でしたが、晴れて夫婦共演という意味でしたか。

過去作は言うに及ばず、作者本人にこそ思う所がある『幽☆遊☆白書』を蹴飛ばせば『セーラームーン』こそ夫唱婦随、特一級アシに従える「時代は我々『ハンター』だ」という「ハンター」一強信者の方々には、さぞや「はい!?」と面子をへし折られるサプライズだった事でしょう。

制作中断の最中、それもサイン色紙とは大変意味のあるサプライズです。

残念ながら私は、7月から僅か2ヶ月後のコロナ情勢の変化から見送らざるを得ませんでしたが今は(圧力もなく)無事の開催を祝福するばかりです。

誰の為に動けと言うのか。

うん。「青い小鳥」に出会えたわ。