文献レビューの方法: 研究テーマを導くためのステップ

「看護研究って、どこから始めればいいんだろう...」

「文献レビューって言われても、正直よくわからない...」

「忙しい業務の中で、どうやって研究を進めていけばいいの?」

臨床現場で働く看護師の皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?

初めて看護研究に取り組むことになった時、右も左もわからず途方に暮れ、指導者から「文献レビューからまずは始めてみて」と言われても、具体的に何をすればいいのか見当もつかず、データベースの使い方もわからず、ましてや英語の論文なんて読めるわけがない...そんな不安でいっぱいな人が多いのではないでしょうか。

でも、研究を始める際に文献をレビューすることはとても大切なことなのです。なぜなのか?

なぜ研究で文献レビューが必要なの?

文献レビューは研究の土台となる重要なステップなのです。その理由を具体的に見ていきましょう。

1. 研究の方向性を定める

文献レビューを行うことで、漠然としていた研究テーマを具体的な方向性へと導くことができます。例えば、「手術後の疼痛管理」という大きなテーマから研究を始めようとしても、この領域には様々な研究の切り口が存在します。患者の体験に注目した研究もあれば、具体的な看護介入の効果を検証した研究もあります。

このような文献を丁寧に見ていくことで、「この部分はまだ十分に研究されていない」「ここにはまだ疑問が残されている」といった研究の空白部分が見えてきます。そして、この発見が自分の研究テーマを具体的に絞り込むヒントとなるのです。

このように、文献レビューは広大な研究テーマの中から、意味のある、そして実現可能な研究の方向性を見つけ出すための重要な道しるべとなります。

2. 既に解決済みの研究を避ける

文献レビューの重要な目的の一つは、すでに答えが出ている研究を避けることです。例えば、文献を調べていくと「あれ?この疑問については、もう既に研究で明らかになっているんだ」ということに気づくことがあります。

具体的には、「術後の早期離床が痛みの軽減に効果がある」ということが、複数の質の高い研究で既に実証され、その効果も明確に示されているような場合です。

このような場合、同じ研究を繰り返す意味はありません。なぜなら、研究の目的は新しい知見を得ることだからです。

このような発見があった場合は、その研究結果を臨床で活用することを考え、自分の研究テーマは別の未解決の課題に向けることが賢明です。

文献レビューは、このような「すでに解決済みの課題」を見つけ出し、貴重な研究の時間と労力を、本当に必要な研究に向けるために重要なステップなのです。

3. 研究方法を学ぶ

文献レビューには、研究の具体的な進め方を学ぶという重要な役割があります。例えば、手術後の疼痛に関する研究では、患者さんの痛みをどのように測定したのか、データをどのように集めたのか、どのような統計手法を使って分析したのかなど、研究の具体的な方法が詳しく書かれています。

このような情報は、自分の研究をデザインする際の貴重な参考になります。先行研究で用いられた方法の長所や短所を知ることで、自分の研究により適した方法を選ぶことができます。また、研究を進める上での具体的な課題や注意点を事前に把握することもできます。

このように、文献レビューは研究の具体的な進め方を学ぶための、実践的な教科書としての役割も果たすのです。

4. 類似研究から新たな研究の可能性を見出す

文献を探していると、自分の関心テーマと似た研究に出会うことがあります。しかし、これは決して研究を諦める理由にはなりません。むしろ、類似研究の存在は新たな研究の可能性を示唆してくれます。

例えば、大学病院での研究結果が、地域の中小病院でも同じように当てはまるでしょうか?高齢者を対象とした研究結果は、若年層にも適用できるのでしょうか?また、5年前の研究結果は、医療技術や看護環境が変化した現在でも有効なのでしょうか?

このように、一見似たような研究でも、対象者の特性、医療環境、時代背景などが異なれば、新たな知見が得られる可能性があります。むしろ、先行研究があることで、研究方法の参考になり、結果の比較検討ができ、より説得力のある研究を計画することができます。

類似研究は、あなたの研究の障壁ではなく、むしろ研究の意義を深める重要な足がかりとなるのです

このように、文献レビューは「研究の準備運動」ではなく、研究の質を左右する重要なステップなのです。きちんとした文献レビューを行うことで、より価値のある研究につなげることができます。

では、実際にどうするのか?

今回は文献の検索は終わった段階で、すでに手元に文献があり、その集めた文献を「どう整理したらいいのかわからない」、「どう活用するのか?」という疑問を持つ方へ向けて、具体的な文献の整理と研究テーマの導き方をお伝えします。

文献レビューから研究テーマを絞るプロセス

ステップ1:まず、論文をじっくり読む

さて、文献が集まりました。次は、どのように整理をするかですね。集めただけでは、研究は進みませんから、これからが大事なプロセスです。

文献を読む時には、ただ結果だけを見るのではなく、以下のような点に注目して読んでいくことが大切です。

まず、抄録(要約)だけでなく、論文の全文を必ず読むようにしましょう。抄録には書ききれない重要な情報が本文には含まれています。例えば、研究対象者の詳しい状態や、データ収集の具体的な方法、予想外の発見なども、本文を読むことで初めて分かってきます。

次に、研究結果が矛盾しているものはないか確認します。例えば、ある研究では「早期離床で痛みが軽減した」という結果なのに、別の研究では「効果がなかった」という結果かもしれません。このような違いがあった場合、その理由を考えてみましょう。対象者の条件が違うのか、実施方法が異なるのか、それとも評価方法が違うのか。このような違いを見つけることも、新しい研究テーマにつながります。

ステップ2:次に、文献整理表を作ってみよう

でも、論文を読んだだけだと、忘れてしまいます。これを整理して記録しておくことが必要です。この場合にエクセルなどでワークシートを作りそれにまとめると効果的です。

表に複数の文献をの一覧を作り、並べて見ることで、以下のようなことが浮かび上がってくるからです。

· どのような研究が多く行われているのか

· どのような対象者が選ばれているのか

· どんな研究方法が使われているのか

· まだ研究されていない部分はどこなのか

特に、量的研究と質的研究を分けて整理することで、同じテーマでも異なる角度からの研究アプローチが見えてきます。

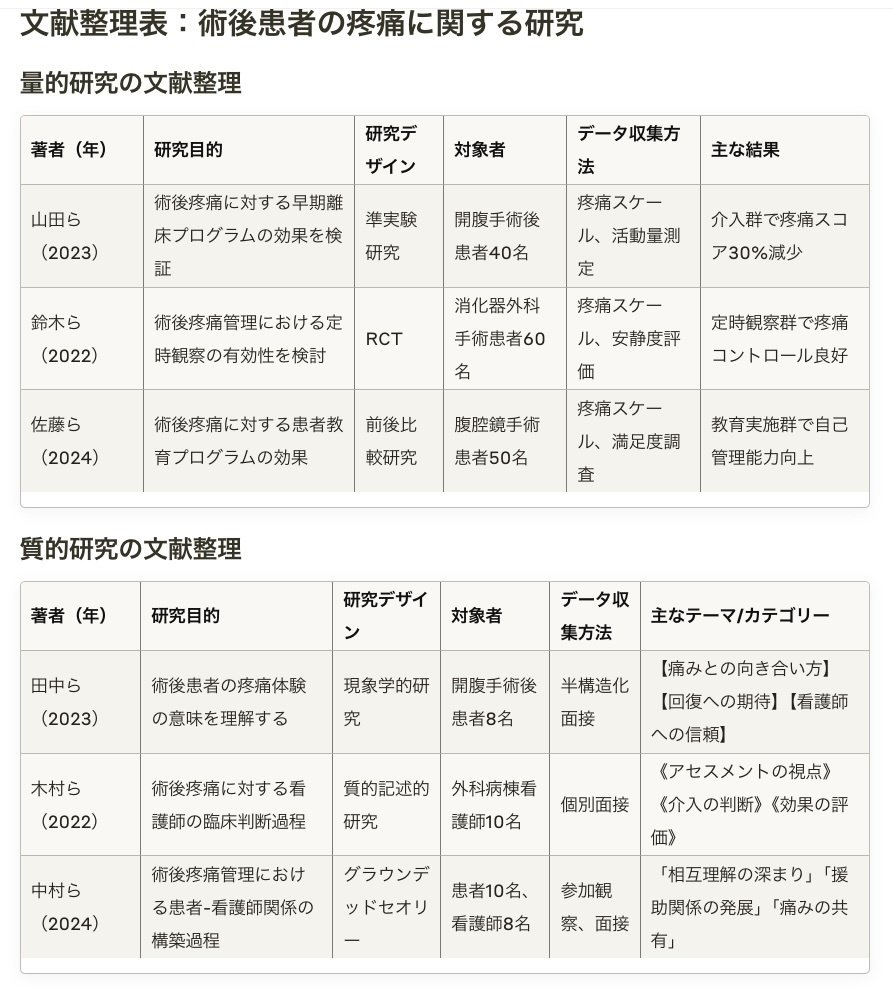

以下の表は、術後疼痛に関する研究をまとめた例です。

ステップ3:最後に、文献レビューから研究テーマを見つけよう

上の術後疼痛に関する文献整理表をもう一度見てみましょう。この表を使って、どのように研究テーマを見つけていけばいいのか、具体的に説明していきます。

① これまでの研究を理解する

この表の結果は3つずつと論文数が少ないですが、練習のために便宜的に作成しました。これを見ると、術後疼痛に関する研究は大きく2つに分かれていることが分かります。

例えば量的研究では、次のような研究が行われています。

· 早期離床プログラムで痛みがどれくらい減るか

· 定期的に痛みを観察することでどんな効果があるか

· 患者さんへの教育で痛みの自己管理がどう変わるか

一方、質的研究では、以下のような疑問に対する研究が行われています。

· 患者さんが術後の痛みをどのように感じているか

· 看護師がどのように痛みを判断しているか

· 患者さんと看護師がどのように痛みについて理解し合っているか

② 研究の足りない部分を探す

次に、それぞれの研究の「研究対象」の数を見てみると、量的研究では40~60人程度の小規模な研究が多いようです。もっと大人数で研究してみる必要があるかもしれません。

質的研究を見ると、患者さんの体験や看護師の判断について研究されていますが、両者の関係性についてはまだ十分に研究されていないようです。

③ 自分の経験と比べてみる

例えば、「早期離床プログラムで痛みが30%減った」という研究結果がありますが、自分の病棟でも同じような効果が出ているでしょうか?もし違う印象があれば、そこに新しい研究のヒントがあるかもしれません。

④ 新しい研究テーマを考える

これらの文献の整理をした結果を読み込み、次のような疑問が浮かんできたら、それが研究テーマになるかもしれません。

· 「早期離床は効果があるみたいだけど、どんな患者さんに特に効果があるんだろう?」

· 「定期的な痛みの観察が大切みたいだけど、何時間おきが一番いいんだろう?」

· 「患者教育が効果的みたいだけど、なぜ効果があるんだろう?」

文献整理表を作るのは、単に情報をまとめるためではありません。このように、これまでの研究を整理することで、まだ研究されていない大切な部分が見えてきます。そして、その「まだ分かっていないこと」と、あなたが臨床で感じている疑問をつなぎ合わせることで、新しい研究テーマが生まれてくるのです。

おわりに

文献レビューは、決して特別な環境がなければできないものではありません。むしろ、臨床での疑問を解決するための実践的なツールとして、日々の看護に役立てることができます。

今回は、参考に文献レビューの結果の整理と、そこからテーマを導くためのステップを書きました。

以下に文献データベースのWebサイトのURLを貼っておきます。参考になれば幸いです。

がんばってください!

- 医中誌Web:https://www.jamas.or.jp/

- J-STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/

- CiNii Research:https://cir.nii.ac.jp/

- Google Scholar:https://scholar.google.com/

- PubMed Central:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

研究計画書でつまづいていたら、下記のサービスで個別に相談を受けています。ご活用ください。