「ヘプターキーに始まるイングランドと悠久のノルマン・コンクエスト」世界遺産の語り部Cafe #32

今回の世界遺産は、イギリスの🇬🇧【ダラム城と大聖堂】に加えて、【ヘプターキーからノルマン・コンクエストまでのイギリス史】についてお話していきます。

城塞都市ダラム

イングランド北部、スコットランドとの国境付近にある「ダラム城」は、1072年に「ウィリアム1世」によりスコットランドの侵攻に備えて着工された、ノルマン様式を代表する建造物です。

ダラム城と同時期の11世紀後期、1093年に創建された「ダラム大聖堂」は、ノルマン・ロマネスクにゴシックを加えた様式で建造されたものです。

ダラム大聖堂のアーチ天井は、対角線上に交差して重みを支える「交差リブ・ヴォールト」という独特な様式となっています。

そして、映画『ハリー・ポッター』シリーズのホグワーツ魔法魔術学校は、ダラム大聖堂の先端に尖塔をかぶせて撮影されていることでも有名です。

ダラムに伝わる伝説

古の世界観漂う城塞都市ダラムの黎明については、9世紀後半より伝わったとある伝説が起源となっています。

当時、ヴァイキングによる襲撃を繰り返し受けていた「リンディスファーン」の僧侶たちは、島から逃れることを余儀なくされました。

↓ヴァイキングの起源についてはこちら↓

島を追われた僧侶たちは、リンディスファーン修道院長を務めた「聖カスバート」の聖遺品と共に、各地を転々とすることになります。

聖カスバートの遺体は、10年以上経過しても朽ち果てることがなく、奇跡をもたらすと信じられていました。

ダラムの街に伝わる伝説によれば、僧侶たちは放浪の末、茶褐色の牝牛をさがしていた乳絞りの2人の少女に出会います。

少女たちを先頭にして歩いていると、ある地点で聖カスバートの棺をどうやっても動かすことができなくなりました。

“新たな教会をこの地に建てるべきだ”という神のお告げと信じた僧侶たちは、995年に町を見下ろす高台に小さな教会を建て、聖カスバートを祀りました。

イギリスの“七王国時代”より伝わるこの伝説は、現在のダラム大聖堂の創建にも繋がっています。

七王国時代

「七王国時代」とは、アングロ・サクソン人によってブリタニア南部から中部にかけて建国された、“7つの王国”が存在した時期について指します。

別名「ヘプターキー」と呼ばれ、これは古代ギリシャ語の数詞で“7”を意味する「ヘプタ(πτά)」と、“国”を意味する「アーキー(ρχή)」を組み合わせた言葉です。

ローマの指導者「カエサル」の進撃以来、「ブリタニア」は古代ローマの影響下にありました。

しかし、4世紀末の「ゲルマン民族大移動」が起因となってローマ帝国が衰退すると、ローマ人たちはブリタニアから撤退していきます。

5世紀頃、ブリテン島にはドイツ西海岸地方から新たにアングル人、サクソン人、ジュート人などの西ゲルマン族が侵入してきます。

それから6世紀以降、次のような7つの小王国に分裂していくことになります。

ケント(Kent)

サセックス(Sussex)

エセックス(Essex)

ウェセックス(Wessex)

イーストアングリア(East Anglia)

マーシア(Mercia)

ノーサンブリア(Northumbria)

中でも、「ウェセックス王国」の王「エグバート」は有力な人物でした。

幼少期に王位継承権を巡り、マーシア王国の王「オファ」に追放されたエグバートは、フランクに亡命して「カール大帝」の庇護下で成長します。

オファの没後、再びブリタニアに戻り即位したエグバートは、ブリトン人を討って「コーンウォール地方」を征服しました。

さらにはマーシアを破って服属させ、七王国を統一して覇権を唱えたことで、エグバートは初めて「イングランド王国」の国王として認められることになります。

(*“アングル人の地”の意である、“アングルランド”を語源として「イングランド」の名称が生まれ、彼らの言葉が“English(=英語)”となります)

一方で、アングル人と同時期にブリテン島に侵入したブリトン人は、北方や西方へと追いやられていきました。

この中で、西方に追いやられた人々について呼称された「ウェアルフ(=異邦人)」という言葉は、現在の「ウェールズ」の語源となりました。

アルフレッド大王と帝王クヌート

こうしてエグバートは群雄割拠であった七王国の統一を果たすも、ブリタニアにはさらなる脅威が差し迫っていました。

前出のリンディスファーンの襲撃から始まった、ヴァイキングの侵攻です。

ノルウェー西部では、8世紀末の時点で農耕に適した土地は居住し尽くされており、ヴァイキングたちは新たな居住地や経済を補うために海賊行為を働くようになります。

やがてヴァイキングたちはブリテン島に定住を開始しますが、イングランド人にとって異教徒である彼らとは必然的に対立構造が生まれます。

北欧からやって来たヴァイキングたちはデーン人と呼ばれ、ブリテン島における彼らの支配地域は古英語に由来して「デーンロウ(Danelaw)」と称されました。

デーン人のブリタニア侵攻は約1世紀にも渡って続きますが、その状況に待ったをかけたのがウェセックス王国の王であった「アルフレッド大王(Alfred the Great)」です。

エグバートの孫にあたるアルフレッド大王は、ヴァイキングを海上で迎え討つなどして、初めて上陸阻止のために海軍力を運用した君主として知られ、“イギリス海軍の父”とも称されています。

交渉の末、デーン人との間で支配領域の協定を結んだアルフレッドは、886年にはデーン人との戦闘に勝利して「ロンドン」を奪還しました。

続けて、デーン王グスランが洗礼を受けてアルフレッドの養子になるという条件付きで、デーン人たちにデーンロウの保有を容認する「ウェドモーアの和議」を締結します。

有能な将であり、見事な政治手腕を発揮したアルフレッド大王は、七王国時代において最高の王とも称せられる人物です。

一方で正式に定住地を与えられたヴァイキングは、1016年にスヴェンの息子「クヌート」による治世の時代に、ブリテン島を支配下に置く「デーン朝」を創設します。

これによりデンマーク王、ノルウェー王、イングランド王という3国を統べる王となったクヌートは、「北海帝国」と称される国家連合を確立しました。

幸村誠先生の漫画『ヴィンランド・サガ』でも、帝王として君臨するクヌートが描かれています。

ノルマン・コンクエスト

1066年、イングランド王エドワードの没後、王位継承を巡ってウェセックス伯「ハロルド2世」とノルマンディー公「ギヨーム2世」の間で対立が起こります。

ギヨームは、ノルマン人支配下であった「ノルマンディー地方」に属するフランスの「ファレーズ」に生まれました。

前王のエドワードは、ブリタニアをデーン人が支配した時代にノルマンディーで亡命生活を送っていた時期がありました。

エドワードの母であるエマがギヨームの大叔母であったことから、エドワード王は親しい真柄となったギヨームに将来の王位継承を約束します。

さらに、ハロルドがフランスに渡ろうとした船がノルマンディーに難破した際には、ギヨームによって助けられた恩から、ギヨームの王位継承を承認していました。

客観的事実として、血統から見てもギヨームは正統な王位継承権を有していました。

しかしながら、いざエドワード王が亡くなると、ギヨームとの約束を反故にしたハロルドは、自らが王位継承者に名乗りを挙げます。

これに憤慨したギヨームは、フランスから兵を挙げてイングランドへ向けて進軍を開始しました。

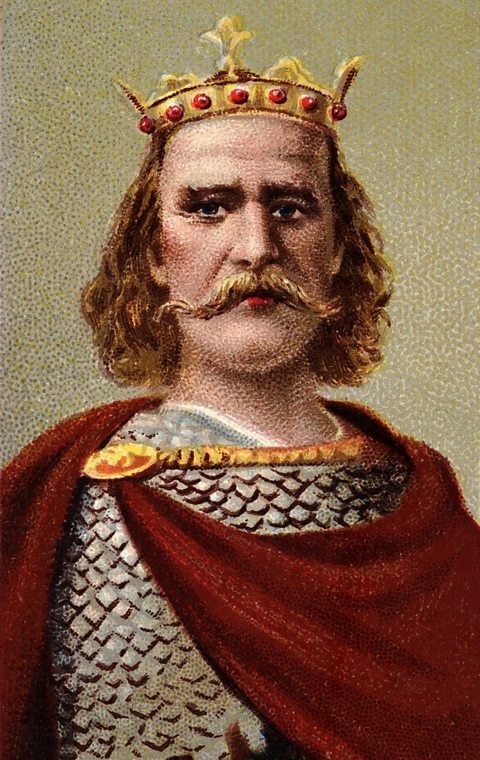

1066年、こうして起こった「ヘイスティングスの戦い」でハロルドを打ち破ったギヨームは「ノルマン朝」を創設し、「ウィリアム1世(“ギヨーム”の英語読み)」として新たなイングランド王に即位します。

ウィリアムはまたの名を“ウィリアム征服王”と呼ばれており、ヘイスティングスの戦いの様子は、バイユー=タペストリーと呼ばれる刺繍画にも描かれています。

これら一連の歴史的事件は「ノルマン・コンクエスト」と呼ばれ、中世イギリス史上最大の転換期となりました。

もともとウィリアムはノルマン人であることから、支配階級の言語としてはフランス語が用られるようになり、フランス語由来の単語が大量に流入したことが現在における英語の原型となっていきます。

また、同じく王位継承に異議を申し立てていたノルウェー王「ハーラル3世」は、ヘイスティングスの戦いのひと月前にハロルドに敗れたことで、クヌートの治世には最盛期を迎えていたヴァイキング時代も終焉を迎えることになります。

現在のイギリス王室はウィリアムが最初の王と考えられており、イギリスは1000年近くにおよぶ歴史から“世界で3番目に古い君主国”として知られています。

エリザベス女王がイギリス王室の歴史について説明する際、「父祖、ウィリアム征服王以来…」という冒頭からスピーチを始めていたのは、そうした背景からだったんですね。

【ダラム城と大聖堂:1986年登録/2008年登録範囲変更:文化遺産《登録基準(2)(4)(6)》】