スタートアップ「mento」にフリーランスとしてジョインした理由 - コーチングの未来、とキャリアの選択

PM歴10年以上、プロダクトマネージャーの@go-go-pdmです。

■自己紹介

現在、フリーランスで「アプリやDXに関する商品企画・開発(プロダクトマネジメント)支援」の仕事をしています。

これまでの経歴:プロダクトマネージャー歴12年

ex)フリーランス←メルカリ←タクシーアプリGO←DeNA←スマートロックAkerun←SoftBank

noteでは、経営・企画・プロダクトマネジメント・キャリア(転職)の情報発信をしています。

https://twitter.com/go_go_pdm

今回は、週の大半をmentoにフリーランスとしてジョインしている背景について書きたいと思います。

(時流に乗ってChatGPT4さんにブログのアウトラインを作ってもらいました)

よかったら先日ポストした、フリーランスに転向した背景についても合わせてご覧ください。

なお、これから記載することはあくまでも私個人の感想であり、mentoの共通認識ではない点にご注意ください。

先にコーチングに対する結論を書くとこんな感じです。

■ 課題

・現状でも仕事に対して悩んでいる人が多い

・無人化によってより悩む人が増える(のではないか)

・上記を解消する役割は基本的に役職者に集中しているがすでに業務過多

■ 対する打ち手

・仕事に対する悩みの解決として、外部のリソースを利用する

・役職者もコーチングできるようになったら尚良いよねこれまで私はIoTプロダクトを手掛けたり、自動運転やMaaSのプロダクトを手掛けたりと、それなりに「未来」を見て、先んじてキャリア選択してきたと思っています。

今であれば、AI来るよね、というのはもちろんなのですが、その先にあるだろう課題に対応するプロダクト(コーチングがその一つ)がもっと普及したら良いなという想いを持っています。

このnoteの最後には、スタートアップで働くプロダクトマネージャーのキャリアについて書いていますのでよかったら最後まで見てもらえたら嬉しいです。

コーチングの流行と私の予測

コーチング市場の現状と可能性

なぜ今ビジネスにコーチング?という点ですが、「人的資本経営」というのが昨今ビジネスバズワードになっている点が挙げられます。

転職が当たり前になってきた昨今において、よりこれまで以上に「人材(人財)」にフォーカスしようという動きです。

この辺り気になる方は以下をご覧ください。

実際にその追い風具合は実績として現れており、転職とコーチングの本場である米国ですら市場規模は拡大中で、もちろん日本においても拡大中と見られます。

調査会社のIBISワールドの19年の調べでは、米国のビジネスコーチング市場は約150億ドル(約1兆6千億円)に達する。

(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO58843560X00C20A5TJ1000/)

日本においてもビジネスコーチングにおける同様の調査はないので、参考になりそうなものでお伝えすると、企業向けの研修市場は下のグラフだと伸び率がいまいち伝わりにくいですが、20%弱は成長していることがわかります。

ただし、私はこの伸び率に留まらないだろうと前から考えていました。

AIやオートメーションの普及が人を悩ませる

ここから私の予想です。

受け売りも多分にに含みますが、これからの世の中はより「無人化」というのがあり得ないスピードで進んでいくと思います。

最近話題のChatGPTを始めとしたAI周りの進化などはイメージにつきやすいと思いますが、その他にも

・自動運転

・工場やお店の自動化(無人化)

なども挙げられます。

(上の動画は2022年の完全無人運転のテストです。)

あらゆる産業・職種でこのような動きになることが予想されるので、すぐにというわけでなく、10年単位というレベルで私たちの働き方というのは大きく変わるはずです。

大きな変化には大きなストレスがつきものなので、仕事に対して悩んだり、効率化の進みすぎによる、ストレスがないことで逆に気分が落ち込む(科学的に証明された話)という事象を抱える人がマクロ的に増えていく可能性が高いと考えます。

現時点でも悩みは多い

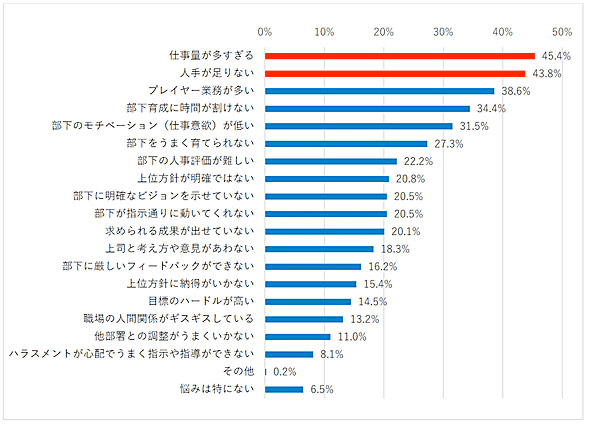

ただでさえ現代社会で仕事やキャリアに対する悩みを抱える人がマクロ的に多いのが現状です。

要因はさまざまですが、これらの対処にあたるべきなのは「上司」となるかと思いますが、昨今の役職者に対するプレッシャーは大きすぎるものがあります。

→ マネージャーってだいたいスケジュールびっしりだよね。。

対処方法としてのコーチング

そこでコーチングは有効活用できると考えます。

「コーチング」とは何かを簡単にお伝えすると、

コーチングは「対話を通じて、答えを引き出す」というものになります。

「教える」という意味合いを持つティーチングやカウンセリングと対比されることが多く、コーチからは「答え」を与えられるものではないという特徴があります。

私のイメージで言えば「自走に対する伴走者」という感じです。

そんなコーチングを仕事に取り入れると、私見ですが、視野が広がったり考えが整理できたりアクションが整理できたりと、意識や行動の変革に繋がっていくなーという効果を実感しています。

よかったらmento COOたんげさんの記事もご覧ください。

まとめると

■ 課題

・現状でも仕事に対して悩んでいる人が多い

・無人化によってより悩む人が増える(のではないか)

・上記を解消する役割は基本的に役職者に集中しているがすでに業務過多

■ 対する打ち手

・仕事に対する悩みの解決として、外部のリソースを利用する

・役職者もコーチングできるようになったら尚良いよね

ということが伝えたかったことになります。

対話の価値の見直し

少し話は逸れますが、ある企業で「組織内コミュニケーションを改善するプロジェクト」に参加していたときの話をします。

ある参加者の方が「俺はスナックを作りたい」と真面目におっしゃっていたのが非常に興味深かったのです。

その場では話がなんとなく流されてしまっていたんですが、私は打ち手としてこれにめっちゃ賛成でした。

(スナックの素晴らしさについてはスナックマスターな方々にお任せするとして)

要は組織改革において「対話」が果たす役割は大きいということが仰りたいことだったと思います。

近しいイメージだと喫煙所内コミュニケーションみたいな。

コーチングは「対話」の一つであり、かつ、「ちゃんと体系化されたもの」なので、組織改革のための「対話」導入という手段として「コーチング」というのは非常に取り入れやすいと思います。

もちろん、他の場所での「対話」機会も増えてくるでしょうね。

来るかもしれないスナックブーム。

スタートアップで働く楽しさ

さいごに、私のキャリア選択の話を少しだけします。

スタートアップで働くの楽しいよ、という話です。

経験を活かす環境と自己実現

2018年以来、久々にスタートアップカンパニーで働いていますが、私にとってスタートアップは相性が良く、自己実現の場に最適だと感じています。

メガベンチャーor大企業 ⇄ スタートアップ を往復するキャリアに意図せずなってしまったのですが、それぞれのメリットは以下だと思います。

スタートアップ ⇄ メガベンチャーor大企業

裁量があって幅が広がる ⇄ 専門性が身に付く

今の私にとっては、裁量や幅のある仕事を求めていたので、スタートアップが合っている、つまり自己実現につながると考えています。故に楽しさを感じています。

また、以前スタートアップにいた頃よりも、タクシーアプリGOやメルカリで得た経験や知見が大いに役立っていることも実感しています。

(またいつかもしかしたらメガベンチャーに戻りたい日も来るかもしれませんが、今そういうモードなのでそれに合わせた働きをしたいと思っています。)

プロダクトマネージャーとしての成長機会

プロダクトマネージャーとしては、メガベンチャーor大企業 ⇄ スタートアップ を往復する、ということはけっこう良いなと感じています。

先にも記載した点に繋がりますが、

・PMとして裁量と幅を持って働く力がある

→ 大企業においてはその動き方が重宝される(縦横無尽に走れる感じ)

・PMとしての専門性高い状態である

→ スタートアップにおいて尖った成果を出しやすい

というメリットも生み出すことができるので、自分の価値も発揮しやすいと思っています。

また、ひとつのところに止まりすぎず、回遊して色んな場所(会社)に対してPMとしてのバリューを発揮していけるのならば、色んなプロダクトが進化していくわけなので、それはそれで良いことなのではないかとも考えます。

とはいえ、そんな往復なんてなかなかできない…というご意見もごもっとも。

かくある私も、以前スタートアップからメガベンチャーに戻るときの転職活動でめっちゃくちゃ苦労したことがありました。。

当時はまだプロダクトマネージャーというのがぼんやりしていた時期でもありますし、PM経験もそこまで長くないというのが原因だったと思います。

もしそういったお悩みがある場合は、一度お気軽に相談してもらえればと思います。プロダクトマネージャーだけじゃなくてもOKです!

大企業・メガベンチャーで働くPMの方、スタートアップに来てみませんか?

というお誘い文句を記載して今回のnoteを締めたいと思います。

ちなみにmentoに興味がある方いらっしゃいましたらぜひ一度ご連絡ください!

今回mentoのカルチャー面は紹介できなかったのですが、mentoの採用サイト、代表のnoriさん、人事担当のracchiさんの入社エントリーを読んでいただけると理解が深まるかと思います。

それではまた!