第12景 マティスのLet's Dance@Misakiのアート万華鏡

マティスとの出会い: 新たな人生の光明として

人生の後半を迎え、残りの人生に限りが見え始める。人生の儚さを実感するとともに、永遠の生命を有するアートに何らかの形でかかわってみたい。そんなとき、マティスの絵が、まるでダンスパートナーのように私を新しい世界へと誘ってくれた。

マティスの絵には、人生を一変させる力がある。それは色彩とフォルムが織りなすリズミカルな世界であり、見る者の心を解き放つ自由なダンスのようだ。1953年、マティス自身がこう語っている:

われわれが日常に見ているものはすべて、多かれ少なかれそれまでの人生で身についてしまった習慣によって歪められている。

歪みのないまっすぐな目で見るためには、ある種の勇気が必要である。その勇気こそが、命ともいうべき大切なものなのだ。

たしかに私たちは、自分で体験したり見聞したりしてきたものや世の中の動向の上に乗っかったまま、ずるずる日常をおくっているのかもしれない。その習慣を続けていくことに、どこかで自分なりの決断をくだしたことがあるのか、その決断にもとづいて執心しつづけているのかといえば、そうともいえないものだ。歪みのないまっすぐな目で見るということは、姿勢をまっすぐにするように、気持ちをシャキッとさせ、命に向き合う真摯な姿勢なのだろう。

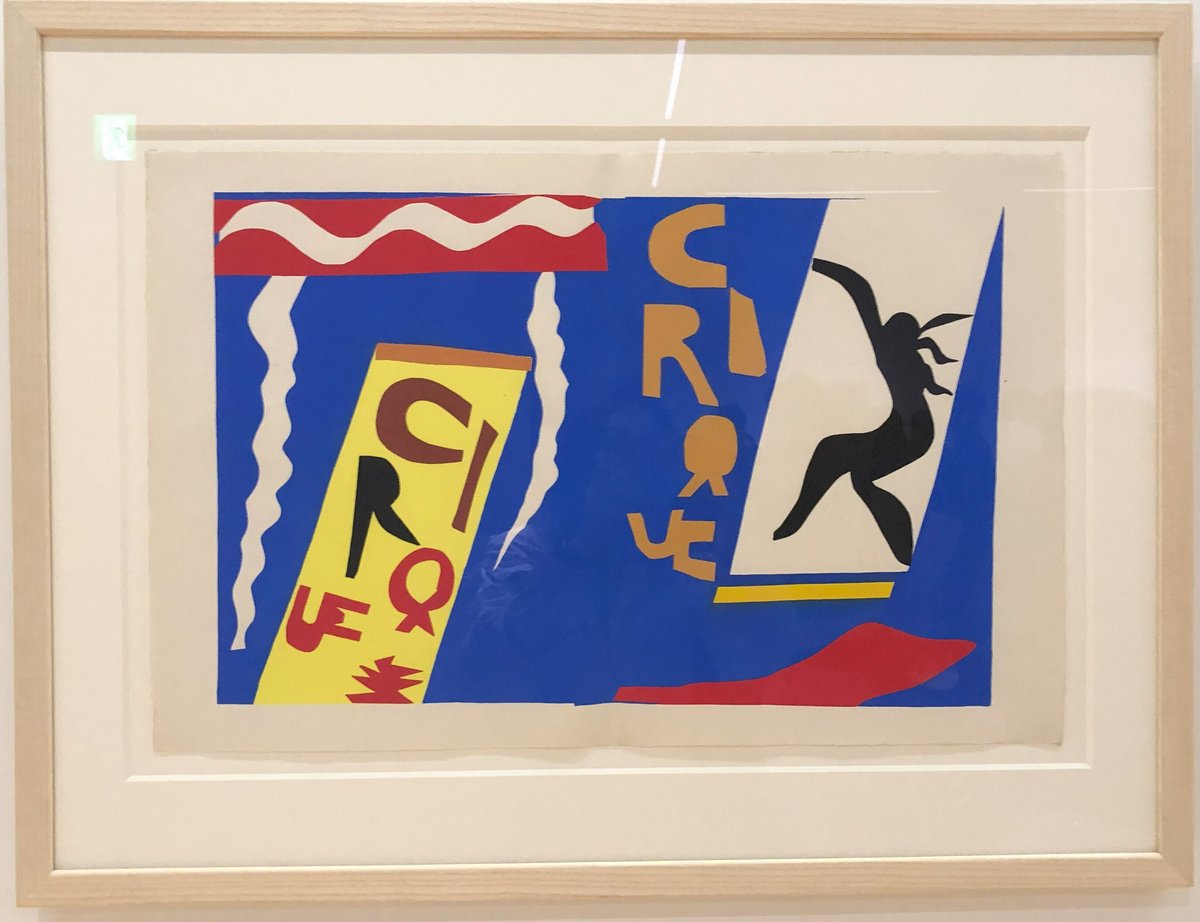

さて、マティスの原画にお目にかかる機会があった。アンリ・マティスの展示会が銀座で開催されている。大好きな『ジャズ』も見れて、ダンスを踊りたくなった気分になった。

マティスは美術界の落ちこぼれだった

アンリ・マティス(Henri Matisse 1869~1954)の出発点は、意外にも法律の世界だった。パリの法律事務所に勤めていた彼は、病床での療養中に母から贈られた油彩道具をきっかけに、絵画の世界へと足を踏み入れる。

美術学校の受験に失敗し、エコール・デ・ボザールの教師たちからも才能がないと言われた。しかし、マティスの芸術への情熱は揺るがなかった。彼は自身の芸術的直感を信じ続けた。

「フォーヴ」(野獣)

1905年の「秋のサロン」は、マティスの芸術人生における転換点となった。原色を大胆に用いた作品群は、美術評論家たちから「フォーヴ(野獣)」と呼ばれ、特に「帽子の女」は、その代表作となった。当時の美術観からすると非常に革新的で衝撃的なもので、これは決して好意的な評価ではなかった。

フォーヴィスムの特徴:

原色の大胆な使用

感情を直接表現する荒々しい筆致

主題の単純化による本質の追求

フォーヴの作品は、それまでのアカデミックな美術に対する挑戦であり、後の表現主義や抽象画など、20世紀の現代美術に大きな影響を与えた。従来の美術観を打ち破るような革新的な作品を発表した。現代美術の礎を築く上で非常に重要な役割を果たしたが、決して好意的な評価ではなかったため、仕方なくマティスはこの評判を脱ぎ捨てるための努力をした。

地中海の光の下で

1917年以降は制作の拠点をパリからニースへと移し、地中海の明るい光のもと、あざやかな色彩によって室内の女性像を数多く描いた。

それだけではなくマティスは、自分が初期に選んでいた茶色や灰色の色彩や、ロダンやセザンヌに憧れたものでさえ、カンバスの中で次々に脱ぎ捨てた。それらを通して、とうとう自在に絵を描ける境地に向かっていったという。若き日の反骨精神や実験的な姿勢から、より穏やかで熟練の技法へと移行していったのだろう。フォーヴィズムにとどまることなく、常に新しい表現方法を探求していたマティスは、様々な技法を試した。

マティスはこう言っている。

真の画家にとって最もむずかしいのは、一本の薔薇を描くことだ。なぜなら、まず初めに、これまでに描かれた薔薇の絵をいっさい忘れなければならないからだ。

晩年の革新:「ジャズ」シリーズ

この展示会では、マティスの晩年の代表作「ジャズ」シリーズも見られる。私の一番のお気に入りである。元気の出ないときは、ジャズを流しながら、この絵を眺めている。

マティスは晩年をホテル「レジナ」で暮らす。そこをアトリエにしてしまう。たくさんの写真も残っている。誰もが懐かしそうに思い出す「レジナのマティス」だ。体が不自由になっても、切り絵という方法で芸術を追求した。鮮やかな色彩と有機的な形が織りなす、生命力あふれる作品群を創出した。

切り絵という手法を用い、ジャズ音楽からインスピレーションを得て制作されたこれらの作品は、色彩の対比や形の自由な解放によって、見る者に深い感動を与える。マティスは、老齢期を迎えてもなお、新しい表現方法を追求し続け、現代美術に大きな影響を与えた。「ジャズ」シリーズは、色彩と形の自由な融合によって生まれた、マティスの芸術の到達点と言えるだろう。

マティスは晩年、制作について次のように語っている:

私にとって表現とは、人間の表情のなかに浮かび上がったり、激しい動きによって生み出されるような情熱のなかにあるのではありません。表情は、私の作品のあらゆる位置関係のなかにあるのです。

結び:マティスの遺したもの

マティスの芸術は、単なる視覚的な美しさを超えて、人生の本質を見つめ直す勇気を私たちに与えてくれる。彼の最後の言葉の一つは、芸術家としての誠実な姿勢を表している:

「絵画制作において興味深いのは、自分の脳のなかの感覚を整理することなんです」。

「私はダンサーや曲芸師のようなものです」。

「私は、満足して死を迎えるために自分の絵をやりなおそうとしている酔狂な老人なのです」。

いいなと思ったら応援しよう!