7)貴女が戻って来る時 僕はもう此処にいない【金カムロシア語】

今回は177話と178話。

長谷川さんフィーナさん夫妻の通じているようですれ違っていた会話。

直接は描かれることの無かったフィーナさんの視点を掘り下げるよ。

【読了まで 17分】

ゴールデンカムイのロシア語台詞を楽しむシリーズだよ。

単行本読了済みであることを前提に執筆しています。

作者と監修がつけた日本語とロシア語の台詞の差異から物語を掘り下げていきます。

ロシア語には縁が無いよって方にも楽しんでいただけるよう書いています。

ロシア語解説:フィーナさんの本当の名前

今日のお題の前に、まずはロシアの人名について。

「フィーナ」とは愛称(短縮形) であり、洗礼名や出生届に記載されている類の正式な名前ではない(「梅ちゃん」が「梅子」の愛称であるのと同様)。ロシア語圏ではカジュアル、インフォーマル、フレンドリーな呼び掛けとして日常的に使う。

「フィーナ(Фина)」が愛称(短縮形) になる名前として考えられるのは…

ルフィーナ(Руфина)

セラフィマ(Серафима)

…あたり(インタビュー等全ては追ってないので何処か作品の外で明かされてたらごめんだけど)。

作中に登場する主なロシア名の愛称(短縮形) で代表的なものは次の通り。

オリガ ⇒ オーリャ

ソフィア ⇒ ソーニャ

ゾーヤ ⇒ ゾーシャ

グリゴリー ⇒ グリーシャ

フィリップ ⇒ フィーリャ

ヴァシリ ⇒ ヴァーシャ

イリヤ ⇒ イリューシャ

スヴェトラーナ ⇒ スヴェータ

でも、彼らがそう呼ばれるシーンは無い。

ロシア語圏で、相手にどう呼び掛けるかは人間関係を表すのに重要な役割を担っているのに、原形(ファーストネーム)呼び捨て一種類しかない。それに原型呼び捨てという呼び掛けは一般的ではない。

また愛称として名前を崩せば崩すほど、親しげにはなるが子供っぽくなる。原型やそれに近いほど、心理的距離ができ大人っぽくなる。この感覚は日本語でも同じだよね。

だから、本来なら赤ん坊こそ愛称と相性がいい。

本来なら、軍隊ではまず上官には階級で、同輩程度であれば愛称もしくは名字呼び捨て。

もしかすると、この名前文化に馴染みのない日本語母語話者向けに、潔く呼び方を原形のみに統一した…と考えられなくもないが…思い出して欲しい。前回紹介した通り、キロランケに対する『坊や』は、日本語台詞をよそにロシア語台詞では多彩に表現し分けていた。

それに、日本軍の方は階級や名字呼び捨てしているのに、なぜロシア軍で同様にできないのか。

そんな中、フィーナさん唯一人、赤ん坊にすら使われていない愛称(短縮形) で呼ばれているのであれば……だってね?

さすがに『フィーナとオリガ』はおかしいでしょ?

そこは「フィーナとオーリャ」にして愛称(短縮形) で統一するか、原形で統一するかでしょ?

それをロシア語ペラペラなはずの鶴見が言うって変でしょ?

だから…あるんですよね? 何か意味が。

ロシア語解説:行く

さて、では今回のお題。

長谷川『Ты пока возвращайся к своей семье. Пока я не уйду, сюда ни в коем случае не возвращайся.

(しばらく実家に帰っていてくれ

私が行くまで絶対にここに帰ってきてはいけない)』178話

【再訳】

「しばらく実家に帰っていてくれ

私が行ってしまうまで絶対にここへ戻ってきてはいけない」

日本語で「実家に帰るように」に続けて『私が行くまで』と言われれば、当然のように「実家に迎えに行く」と受け取る。でも「Пока я не уйду [パカー・ヤー・ニェ・ウイドゥ]」は『私が行くまで』ではない。

この「ウイドゥ」は「去る/離脱する/旅立つ(уйти [ウイチー])」。

だから「行ってしまうまで」。此処を離脱して何処かへ去る。

「迎えに行く」どころか逆を言っている。

鶴見『フィーナは勘のいい女性だった

私がただの在留邦人ではないと気づいていたと思う

それでも離れなかったのは私の愛だけは信じてくれていたからだ』270話

長谷川さん(鶴見) は、スパイである自分の正体に妻のフィーナさんが気付いている前提で「もう此処にはいられなくなった。去らねばならない」と告げている。

実家には迎えに行けない、行かない。今生の別れ。表題の通り「貴女が戻って来る時、僕はもう此処にいない」のだ。

🟦ロシア語台詞

⇒ ゴールデンカムイの世界で実際に発せられた言葉(客観的事実)

🟥日本語台詞

⇒ 上記を会話相手がどう受け止めたか(主観的事実)

だから「行ってしまうまで」を「行くまで」と受け止めたのはフィーナさんだ。

「実家に迎えに行くまで」の間違いよね? この家から離脱する? 此処こそ幸せな我が家なのに? 一体何処へ? きっと母語話者じゃないからおぼつかないだけよね? 迎えに来てくれるのよね?──と。

ロシア語解説:泣く

実はもう一ヶ所、彼女が夫の言葉を母語話者じゃないからおぼつかないだけと捉えてあげた所がある。

長谷川『Ну что, сегодня не плакала? Ольга

(おとなしくしてたかい?オリガ)』177話

[ヌゥ・シトー・スィヴォードニャ・ニェ・プラーカラ・オーリガ]

【再訳】

「さてどうかな…今日は一切泣かなかったかい? オリガ」

泣いたと思うよ、乳飲み子だもの。

せっかくパパがこんな面白いことを言っているのに、日本語台詞が無難でツマラナイのは、ママがそう無難に受け止めてあげたから。まさか本気でそんなこと訊いてるなんて思いもしなかったから。

例えば、日本語台詞から書き起こすならこんな言い方もある。

【露作文】

Сегодня ты была хорошей девочкой?

「今日は良い子にしてたかい?」

[スィヴォードニャ・トゥイ・ブィラ・ハローシェイ・ヂェーヴァチカィ]

展開:語学力

すなわちこれが長谷川さん(鶴見) の語学力の限界である。

頑張ってはいるけれど母語話者の耳にはおぼつかないロシア語だった。

そしてフィーナさんは非母語話者の間違いをあげつらって笑い、からかう人ではなかった。

彼女の視点は描かれないので、ロシア語台詞を読まなければ、その人柄は伝わらずに終わってしまう。フィーナさんがくすりとも笑わないから 長谷川さん(鶴見) のロシア語が母語話者には通用していないとは伝わらずに進んでしまう。

見方を変えれば、スパイは隠れ蓑にしていた妻から「完璧に溶け込むための適切なフィードバックを得られなかった」のだ。

キロランケ『奥さんは自分の旦那が日本軍のスパイであったとは夢にも思わなかっただろう

数か月一緒に過ごした俺たちでもまったく気づけなかった

おおかた他のスパイがロシアの秘密警察に捕まって長谷川さんの情報を吐いたんだろう』178話

「仲間が吐いた」というのは憶測に過ぎないのだが、これ以上の具体的な情報は提示されない。こういう場合、通常は「概ね事実」と読者が受け止めて良い文脈である。

しかし、活動家3人にとってロシア語は第二言語、母語話者はフィーナさん一人な中、あえてロシア語台詞で「たとえ非母語話者には分からなくても、母語話者には不自然なんですよ」と示すのであれば、長谷川さん(鶴見) 自身が尻尾を出した可能性は否定できない。

但し、キロランケの見立ての前半部分は当たっている。

フィーナさんは「行ってしまうまで」を「行くまで」と曲解したくらいなのだから、夫が日本のスパイだなんてこれっぽっちも気づいてなかった。愛だけどころか夫の全てを信じきっていたのだ。

展開:識字力

長谷川さん(鶴見) が「妻は勘が良い」と思ったのは、ゾーヤ(ソフィア) に対する見立てからだった。

フィーナ『В Японии-то даже нищие хорошо по-японски болтают. Ум тут ни при чём. Нет у неё интереса к японскому языку.

(日本人は物乞いだって日本語を上手に話すでしょう? 頭の良さじゃないわ 彼女は日本語に興味がないのよ)』177話

ここは再訳なし。日露の台詞は一致している。

フィーナさんは、ゾーヤ(ソフィア) の本心が「恋する相手の傍に居たいがためについて来ているだけ」と気づいた。長谷川さん(鶴見) は気づかなかった。それで驚嘆したわけだね、スパイ顔負けの洞察力だと。

長谷川さん(鶴見) が気づけなかったのは、自身が敵国語を覚えた立場だから。そこに前向きで楽しくてわくわくする「興味(интерес [インチリェース])」などなかった。

そして「頭の良さ/知性(ум [ウーム])」。

ちなみに「勘」の方は知性と違って「根拠は無いながらも何となく気が付き、それが的を射る力」。

長谷川『おふたりはゾーヤさんのような貴族階級の出身ではなさそうですね

彼女は農民の格好をしてるのにロシア語の読み書きが出来る

そしてとっさにフランス語が出てくる時もある』177話

裏を返せば「ロシアの農民女性に読み書きは出来ない」と言ってるわけだね(※文末に補足有り)。

スパイの隠れ蓑にちょうどいいのは、中道ちょっと体制寄りなサイレントマジョリティ。余計な学など無いほうがいい。フィーナさんは本人だけでなく近しい親族も秘密警察(охрана [アフラーナ]) に目を付けられるような市民ではなかっただろう。

長谷川さん(鶴見) は妻に読み書きが出来るとは認識してないから、彼女のことを知性とは無関係の「勘」で評するわけだ。そして自分のことは、知性があり、完璧で、尻尾など出していない、と思っている。

また、活動家3人も自分たちには知性があり、自分たちこそ正しいと自信を持っている。

キロランケ『ロシアの近代化を目指し君主制を倒そうと啓蒙活動していた

しかしソフィアたちのような革命家と農民たちの価値観は違いすぎた

彼らの奥深くに入り込んだ信仰…それがロシア皇帝への崇拝に結びついていたから農民たちは変わろうとしないのだと考えた』177話

キロランケ『だが光はある

ウイルクはその光をお前の中に見ていたんだ』148話

この発言の根底にあるのは啓蒙思想。啓蒙は英語で「Enlightenment(光照らす)」。「光照らせば真実は一目瞭然なのだから、光照らすことで無知蒙昧な者に知識を与え理性へ導こう」というもの。

でも、啓蒙思想が謳う「知識」の根拠は科学的合理性であり、そもそも科学に積極的ではない文化/生活様式や、宗教との相性はよろしくない。

また知識の有る者(光) から知識の無い者へという上から目線になりがちなこと、頭の良い人(光) と悪い人の二分法でレッテル貼りしがちなこと、科学で可能だからといって倫理的にも適うかは別であること、などの問題もある。

中世の魔女狩りのような迷信や偏見に対しては有効だけど、どんな場合にも適用できる絶対的に正しい思想ではない。

長谷川家にはロシア正教のイコン(聖画像) が掛けられていた。

そしてこの時代「ゾーヤ」という名前は修道女に多い名前だった(※文末に補足有り)。

だからこの名を名乗るだけでフィーナさんには「修道院の方から来ました」と伝わったはずだ。学びたい理由もきっと日本への布教のため。特に不審には思わなかった。

それで長谷川さん(鶴見) は断り切れなかったわけだ。スパイから見れば日本語教室の看板を掲げているわけでもないのにやってきて、詳しい素性も話さないのだからただの不審者だ。本当は家に出入りさせたくなかっただろう。

3人はロシア正教を悪し様に言いながら、その信心を利用し、信徒の家に仲間のフリして上がり込んだ。

四人四様、知性に重きを置くあまりフィーナさんを「無知蒙昧」な人だと侮り、そして騙し、利用し、搾取している。

…でも、

フィーナさんは拾った手配書を見て血相を変えて戻ってきた。

彼女はちゃんと手配書に書いてある文字を読めたのだ。

そう、「興味(интерес [インチリェース])」さえあれば人は学べる。

学校に通うことのままならない家の子が全て「頭の良さ/知性(ум [ウーム])」を持ってなかったり、背を向けたりしているわけではない。

アナタだって私の国の文化に興味があったから頑張ってここまで身につけたのでしょう?──彼女は学ぶ苦労と喜びを知っていたからこそ、夫のおぼつかないロシア語を笑わず見守ったのだろうし、また折角の学べる機会を持て余すゾーヤ(ソフィア) の心も察したのだろう。

考察:戻ってきた理由

戻ってきた決定打は皇帝暗殺犯の手配書を拾ったことだった。

ウイルクの手配書しか描かれていないから、ユルバルス(キロランケ) の手配書は落ちてなかったのだろう。当局に存在を掴まれていないソフィアは手配書そのものが存在しない。

長谷川さん(鶴見) の認識通り、フィーナさんが「夫の正体に気づいていて且つ手配書を読めなかった」のなら、彼女は戻って来なかった。

もしそうなら、秘密警察をやり過ごしたのは夫を逮捕しに行くと分かった上でのこと。逮捕される運命を受け入れていたか、夫一人なら切り抜けられると信じたからかのどちらかだ。

拾った手配書が読めなければ罪状は分からない。スパイ罪よりずっと軽い犯罪の可能性だってある。なのに秘密警察をやり過ごした後から引き返して何をしようと言うのか。返って一人なら切り抜けられたはずの夫の足手まといになるかもしれない。スパイの妻となれば自分だって追及は免れない。そして腕の中のオーリャは、まだ全面的な世話を必要としている赤ん坊だ。

そうではなくて、フィーナさんは「夫がスパイだなんて気づいておらず、且つ手配書を読めた」からこそ戻ってきた。

ざっくり体制派側に属する彼女にとって、皇帝暗殺犯は英雄ではなく犯罪者だ。あの男が日本語を熱心に学んでいたのは、宗教を隠れ蓑に国外逃亡を図るため。「修道院の方から来た」わけではなかったのだ。

手配書の人物は、今日また日本語を習いに来る。

先ほどの秘密警察は皇帝暗殺犯を逮捕しに我が家へ行くのだ。

そこに今回のお題「私が行ってしまう(離脱する/去る) まで(Пока я не уйду [パカー・ヤー・ニェ・ウイドゥ])」もハマってしまったわけだ。

なるほど、そうか。夫が「我が家から離脱する」なんておかしなこと言ったのは「ゾーヤを連れて」だったんだ。「皇帝暗殺犯に愛国心(帰属意識) と恋心を利用され搾取されている無垢な修道女を助け出そうとしている」に違いない。なのに…自分ときたら夫のいつもの言い間違いだと思い込んでしまった。

よし、夫を手伝いに行こう

日露両国のため皇帝暗殺犯に立ち向かう夫を手伝いに行こう

ゾーヤを助けに行こう

愛国心(帰属意識) と恋心を利用され搾取されているゾーヤを助けに行こう

秘密警察の目的は暗殺犯で、善良な市民に手荒なことなんかしない。暗殺犯以外はみんな味方だ。赤ん坊を連れていてもそこまで危険はないだろう。だから一刻も早く家に戻ろう。

そしてその結果、フィーナさんが最期に知ったのは「愛国心(帰属意識/郷土愛) と恋心を利用され搾取されている」のは自分だったという事実だった。

鶴見『フィーナは勘のいい女性だった

私がただの在留邦人ではないと気づいていたと思う

それでも離れなかったのは私の愛だけは信じてくれていたからだ

フィーナの死に際……私は彼女に自分の本当の名前を知って欲しくなった

決して「裏切りの告白」などではない

勘のいい妻なら分かってくれたと信じてる』270話

自分の正体に気づいていると思い込んでいた鶴見は、妻の最期に引っ掛かりを感じた。彼女が自分の本当の名前を受け入れ、偽りの自分を赦してくれたか、よく分からなかったのだ。どんなに『「裏切りの告白」などではない』『分かってくれたと信じてる』と自分に言い聞かせても確信が持てなかった。そしてその確信を得る機会は永遠に失われてしまった。

鶴見『私の知っていることとソフィアが手紙で知ったこと

すり合わせてアシㇼパに全部教えてあげようじゃないか』265話

(※手紙=キロランケが書いたもの)

この台詞が「主観的事実に過ぎないというエクスキューズ」なのは日本語台詞だけからも分かるけれど、ロシア語台詞を読むと「キロランケの主観×鶴見の主観」は女性陣の視点の遥か彼方だ。

考察:本当の名前

ここまで来れば、フィーナさんの本当の名前は「セラフィマ」の可能性が高いだろうと思う。

語源は熾天使。「燃え盛る」「高貴な」の意。神への愛で燃えているからとか。

そして熾天使を名に持つことが、彼女だけ愛称(短縮形) で呼ばれている理由なのだろうと思う。

「ルフィーナ」では「黄金の」「赤の」といった色の意味しかなく、あえて伏せる意図は見出せない。

長谷川さん(鶴見) は妻のことを「無知蒙昧なくせに大袈裟な名前」で「名前負けしている」と子供扱いし、本当の名前で呼んでやらなかった…あるいはそうやって「取るに足らない者」とでも思わない限り、人ひとりの人生を蹂躙することなど出来なかったのかもしれない。

鶴見の『フィーナとオリガ』という言い方は残酷だ。

でも本当の彼女は、決して名前負けしていなかった。

他者に寛容な人だった。

知的好奇心あふれる聡明な人だった。

愛するもののために立ち向かう燃え盛る心を持つ人だった。

これはあくまでこの作品において彼女だけが愛称(短縮形) で呼ばれている理由の考察であり、ロシア語圏では純粋に親愛の情から愛称(短縮形) を使う。

補足:人名について

当時「ゾーヤ」という名前は修道女に多く、一般人に多い名前ではなかったという研究(В.А.Никонов) があるそうだ。

長谷川『По-моему, Зое-сан японский не даётся.

(見たところ、ゾーヤさんは日本語が容易じゃないようだ)』177話

本来の綴りは「зоя [ゾーヤ]」だが、この時の長谷川さんは「зое [ゾーイ]」と言っている。

フランス語風に言っているか、ロシア正教に縁のない長谷川さんには聞き慣れない名前で「ゾーイ?さんだっけ?」状態と思われる。

だが、ただの誤植の可能性もある。連載時のロシア語台詞には誤植がままあって、単行本でほぼ直っていたものの直りきっていないところもあった。

この名がキリル文字で書かれるのはここ一ヵ所なため、修正漏れの可能性も捨てきれず、意図的なものか筆者には確信が持てない。

「スヴェトラーナ」はもともと文学のヒロインの名前。

ロシア語(スラブ語) の「光/明かり(свет [スヴェート])」「明るい(светлый [スヴェートルィ])」を女性名化したもの。

言語的意味のみで聖人の名ではなかったため、ロシア正教会は洗礼名(本名) として認めなかった。当時のいわゆるキラキラネームだったわけね。

ロシア帝国時代に「スヴェトラーナ」の名を諦めきれなかった人は、教会が認めることの出来る別の「光」を意味する洗礼名にした上で通名で名乗るなどした模様。

どちらの名も一般的になるのはソビエト時代に入ってからである。

その他「ソフィア」「グリゴリー」「フィリップ」「ヴァシリ」「イリヤ」及び「セラフィマ」はいずれも東方正教会繋がり(ギリシャ語・ヘブライ語)の名前。

「ソフィア」は歴史的に貴族に多い名前。

「グリゴリー」「フィリップ」は当時のありふれた名前。指名手配されている二人は目立ちにくい偽名を選んだ。

「オリガ」は聖女オリガがいるため洗礼名にできるが、由来は古代スカンジナビア語とされていて東方正教会繋がりではない。

補足:識字率について

ロシア帝国では1897年に最初で最後の国勢調査を行っている(鶴見と月島がウラジオストクを訪れた266話が1897年)。

ネット上に公開されているこの国勢調査のデータから、ヴァシリとフィーナさんの二人が識字能力を有する可能性を算出してみた。

ヴァシリ:3%(中央アジア郡部 / 15歳 / 男性)

フィーナ:34.5%(シベリア都市部 / 過去編(1891年) で20代前半だったと仮定した場合 / 女性)

当時、識字者はほとんど大都市に固まっていて地域差が非常に大きかった。ネットでは地域より詳しいデータは見られなかったので、厳密に見れば数値はだいぶ変わるかもしれない。まぁ参考まで…ということで。少なくとも現代のような99.9%なんて数字にはならないのは確かである。

一応、擁護すると、この国勢調査の結果について2009年にロシア科学アカデミーが…

識字力があるにもかかわらずそう回答しなかった農民階級が一定数いた。

国勢調査とは何ぞやと訝しむ者も多く、またデマも流布したため、全体的に国民はあまり協力的でなかった。

…ゆえにこの調査は識字率の実態を捉えておらず、国勢調査の値ほど悪くなかったのではないか、という指摘をしている。

また現代の識字率とは単純比較できない次のようなポイントもあった。

母語が読めれば、ロシア語ができなくても識字者であると回答できた。

実際は「読めるが書けない」半識字者も多かった。この国勢調査では「読むこと」が出来れば識字者であると回答できた。

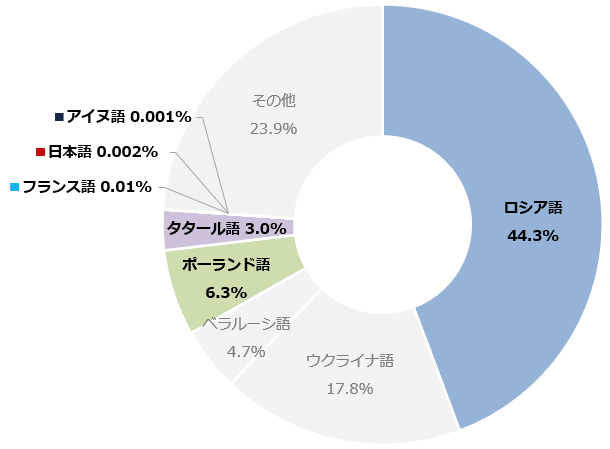

1について。この国勢調査で、ロシア語を第一言語とするのは総人口の44.3%。最も多いが過半数ではなかった(ロシア語がロシア帝国の公用語に制定されたのは国勢調査より後の1906年)。次いでウクライナ語の17.8%。その他、登場人物関連言語では、ポーランド語が6.3%、タタール語が3%、フランス語が0.01%、日本語が0.002%(2,649人)、アイヌ語が0.001% (1,446人)。日本語話者のほとんどとアイヌ語話者の全員が、樺太、ウラジオストクを含むシベリアの住民(詳細は下図参照。ウラジオストクで「メルシー」と言われるのがどれだけ珍しかったかもよく分かる)。

2について。当時のロシア帝国の教育方法は、日本と違って「読み書き」を同時に学ぶのではなく、読むことを学んだ後、書くことを学ぶという順序だった。またロシア語は現代でも活字体ではなく筆記体で書くのがフォーマルである。

だから、長谷川さんは当たり前のように『読み書き』と言うのだけど、実は過去編で生徒3人に「読んでいる」描写はあっても「書いている」描写は一切ないのだ。

作品の現在軸では手紙のやり取りがあるため、ソフィアが「書ける」のは確実だが、過去編で長谷川先生がそれを知っていた決定的な描写はない。

長谷川さんには「読み書き」が分かち難い概念だったため「読めれば書けるだろうし、書けなければ読めないのだろう」と認識していたのではないか。

娘に東方正教会繋がりの名前を付けなかったこと、ゾーヤと聞いて修道院を連想できなかったこと、妻のフィーナさんが文字に触れるのは教会での聖書が中心だっただろうこと、から考えるに、長谷川さん(鶴見) はロシア正教やそれに由来する文化や精神性にさほど詳しくなかったと分かる。

また、ロシア帝国軍では識字訓練を行っていたので、男子なら軍隊に行って文字を覚えるという手もあった。

ヴァシリが何歳で入隊したか作中で言及されてはいないが、一般的には1900年かと思われる。ところが残念なことに、19世紀末は一時的に識字訓練が中止されていた時期で、再開は1902年だった。

…どうりで、キロランケの手配書の裏に改めてキロランケの似顔絵を描いたり、月島に筆談を試みなかったり、リスを撃って暇つぶしさせられていたはずである。

資料:

※ロシア側の資料に直リンクはしていません。読みたい方は、取り消し線部分コピペ&自己責任でお願いします。

🟦ロシア帝国の国勢調査1897年

「Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.」http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_age_97.php?reg=0

🟦1906年ロシア語が公用語に - 大ロシア百科事典

「Основные Государственные Законы 1906」https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2680876

🟦ロシア帝国の教育の可能性 - ロシア科学アカデミー

「Образовательный Потенциал Российской Империи」http://www.ihst.ru/files/saprykin/book-education-pote.pdf

ロシア語台詞は単行本を基本とします

明らかな誤植は直しています

ロシア語講座ではありません

文法/用法の解説は台詞の説明に必要な範囲に留め、簡素にしています

ポイントとなる言葉にはカナ読みを振りましたが、実際の発音を表しきれるものではありません。また冗長になるため全てには振りません

現実世界の資料でロシア側のものはロシア語で書かれたものにあたっています。そのため日本側の見解と齟齬がある可能性があります