書店における「道徳」と「倫理」~「本屋とヘイト本」問題をめぐって~

第1節 はじめに

本記事では、永江朗さんの『私は本屋が好きでした』(太郎次郎社エディタス)という書籍をめぐる議論を支点にしつつ、「書店とヘイト本」というテーマを考察するうえで共有すべきことを考えることを目的にしています。

いま書店界隈では永江さんの書籍をめぐってさまざまな議論がSNSを賑やかしています。

いくつかの観点から検討することのできる永江さんの同書ですが、本記事では「出版」や「取次」ではなく「書店」を議論の中心に取りあげます。

出版社側にとっての「ヘイト本」の問題はすでに『NOヘイト! 出版の製造者責任を考える』(ころから)という先行書があることもあります。

ただ、なにより本書の冒頭で、永江さん自身「本屋にとってヘイト本とは何か」が『私は本屋が好きでした』のテーマであると述べられているからです。

賛否が飛び交う同書の議論を整理つつ、「書店現場」を批判するその一つ手前に知っておくべきこと(本記事ではそれは「書店現場でヘイト本が置かれる文脈」と呼びます)を、できるだけさまざまな方たちと考えていければと思っています。

~・~・~・~・~・~・~・~・~

まずは本書の概要を紹介します。

永江さんのご職業はライターで、書店向け業界誌の『トーハン週報』に長期連載をもたれていたり、『菊地君の本屋』(アルメディア)や『「本が売れない」というけれど』(ポプラ新書)など、書店・出版に関わる書籍を継続的に執筆されています。

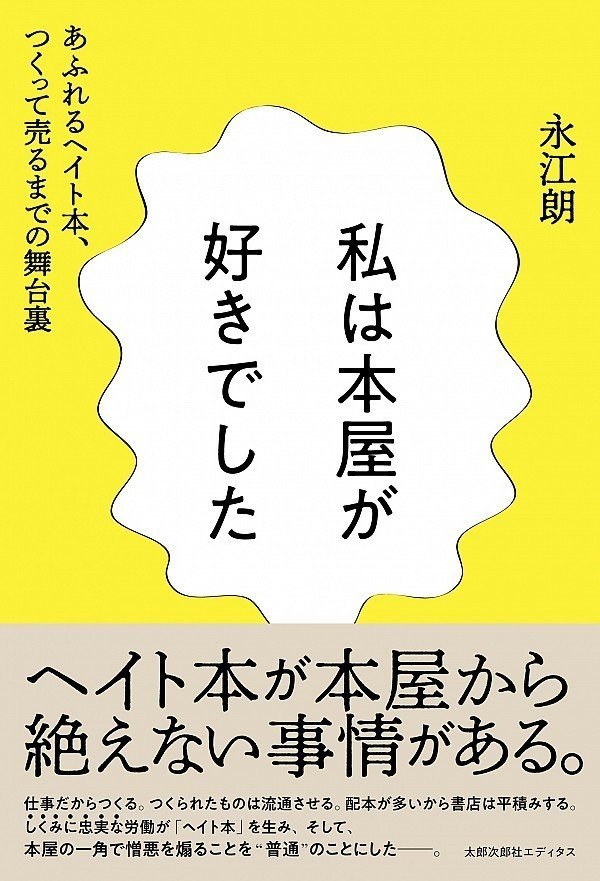

その方が2019年の11月、「本屋にとってヘイト本とは何か」をテーマに刊行されたのが、今回本記事で中心的に取りあげる『私は本屋が好きでした あふれるヘイト本、つくって売るまでの舞台裏』という書籍です。

画像:版元ドットコムHPより

版元HPにある本書の内容紹介は以下の通りです。

(内容紹介)

反日、卑劣、心がない。平気でウソをつき、そして儒教に支配された人びと。かかわるべきではないけれど、ギャフンと言わせて、黙らせないといけない。なぜなら○○人は世界から尊敬される国・日本の支配をひそかに進めているのだから。ああ〇〇人に生まれなくてよかったなあ……。

だれもが楽しみと知恵を求めて足を運べるはずの本屋にいつしか、だれかを拒絶するメッセージを発するコーナーが堂々とつくられるようになった。そしてそれはいま、当たりまえの風景になった──。

「ヘイト本」隆盛の理由を求めて書き手、出版社、取次、書店へ取材。そこから見えてきた核心は出版産業のしくみにあった。「ああいう本は問題だよね」「あれがダメならこれもダメなのでは」「読者のもとめに応じただけ」と、他人事のような批評に興じるだけで、無為無策のまま放置された「ヘイト本」の15年は書店・出版業界のなにを象徴し、日本社会になにをもたらすのか。

書店・出版業界の大半が見て見ぬふりでつくりあげてきた〝憎悪の棚〟を直視し、熱くもなければ、かっこよくもない、ごく〝普通〟で凡庸な人たちによる、書店と出版の仕事の実像を明らかにする。

同書について、現時点では以下の二つの記事が見つかります。

未読の方はこれらの記事を読んでおけば、以下で行う議論が追いやすくなるかと思います。

・アイヒマンであってはならない|マガジン航|2019年12月6日

・ヘイト本を生んだ「無自覚」。出版社と本屋の“罪”を問う/永江朗インタビュー|WEZZY|2019年12月7日

本記事では最初に、永江さんの同書や同記事についての批判的見解を検討していきますが、そのまえに同書についての肯定的な意見を紹介しておきます。

非常に気が重いが、この本をご覧の展開をして販売している身として沈黙している訳にはいかず、私見を述べておきたい。

— 日野剛広 (@Nanoruhino) December 10, 2019

そもそも諸悪の根源は何か?ということを忘れてはいけないのではないか。

諸悪の根源とは差別であり、差別思想を撒き散らす者の存在である。 pic.twitter.com/6QrOIVQ0da

おそらく、日野店長のコメントを全面的に否定されるような書店関係者はいないのではないかと思います。

もちろん完全に同書の意義を認めない人もいましたが、ほとんどの人は永江さんという著者のこれまでのお仕事に敬意をもっていて、そしてなにより「書店とヘイト本」の問題をシリアスに考えている。

(だからこそ、その期待に及ばなかったところに苦いコメントが出てくるのでしょう)

以下では、まず①同書についての批判的な指摘(全否定的な感想はひとまず除外しつつ、そのうちに建設的な論点を含んだもの)を検討し、その次に②本来ならより慎重に検討されるべきだった同書の取材パート(とくに書店経営者座談会)から重要な論点を導きだしたうえで、③書店現場における「ヘイト本」を考えるうえで共有すべきものを明らかにすることを目指します。

議論の中では永江さんの本ついて否定的な評価も述べますが、それは同書を毀損するためではなく、できるだけ生産的な論点を導きだすことで、「『書店とヘイト本』をめぐるこれから」を考えるための素材を同書から見つけたいと考えたためです。

(肯定的な感想をはじめに取り上げない理由は、記事の中でそれら賛否の見解が並置されることで、後述する「セレクト書店/それ以外の書店」や「作業員/書店員」という無用な対立軸が生まれることを回避するためです(*注1)。

雑な議論は、丁寧に論じることで形成すべきだった関係者間の合意を困難にします。

それは協同的なアクションが生まれることを阻害することで、ひいては「ヘイト本」から被害を受けた方々への不利益にもつながるでしょう。

なによりそうした不用意な対立に現場の書店の方が巻き込まれてほしくない、と私は考えています。)

それでは議論を進めます。

第2節 『私は本屋が好きでした』の諸問題

まずは永江本についての批判を整理します。

①書店現場の理解の浅さ、全体的な雑さ

この点を指摘されていたのは「あひる三男」さんや「スナバ」さん、「okbooks」さん、「古本屋のねずみ」さん、「H.A.Bookstore/HAB」さんや「青山ブックセンター本店(山下)」さんでしょうか。

取材パートと考察パートがつながっていないことを指摘された「NOT」さんのツイートもここに含まれるかもしれません。

ひとまずH.A.Bookstore/HABさんは次のようにツイートされています。

そもそも間違っているのでは。全く無い、とは言いません。そういう方々がこの本を読んで、響いたり意識をかえるということはあるでしょう。それがこの本の意義だと思います。しかし、多くの現場は、日々葛藤しながら、あるいは自覚的にヘイト本を売ったり、隠したりしているのではないでしょうか(続)

https://twitter.com/koya_books/status/1203881453991288832?s=20

その葛藤を、日々の戦いをあまりに軽視してはいないだろうか、ということです。対応は、千差万別でもいい。(自覚的に置いている人を僕は軽蔑しますがしかし)その方法は雑多であるはずで、「本屋にとってのヘイト本」としながらそこへの言及が少ないのは残念でした(続)

https://twitter.com/koya_books/status/1203882181258444800?s=20

個人的はここが一番の問題だと思っています。

「ヘイト本とは何か」や「この社会にとってはヘイト本とは何か」ではなく、「本屋にとってヘイト本とは何か」をテーマにした書籍であるにもかかわらず、肝心の書店現場の解像度が低い。

この点について、参考になるのはあひる三男さんのレビューです。

テーマは興味ある。書店員として「この本売るのかよ」という思いと、そんな本でも探してるお客さんに手渡して喜んでもらって売上が上がって喜ぶ自分との間で葛藤してなくはないし。

で、読んでみたけどさ、浅い。雑。

……今、パターン配本でない独立系書店にヘイト本が置いてないってことと、すべての書店でパターン配本を無くせばすべての書店がヘイト本を置かないのはイコールやない。オイラ自身がそうなった時どうするかと考えると、探しに来る人がいて売れるメドがあるならヘイト本でも置く。会社員としては売上も欲しいし、探してる人に本を届けるのは書店員の社会的な責任やと思う、内容問わず。と言うか、売上でなく内容で置かないと決めるのは会社員としては会社の方針でない限りやったらあかんやろうし。

https://booklog.jp/users/komatta22232223/archives/1/4811808398?type=post_social&ref=twitter&state=review

店頭から「ヘイト本」を排除しないこと。

それは「売り上げのため」であったり「しかたなく」であったり「与えられた仕事を淡々とこなすだけ」であったりするためかもしれませんが、それだけでなかったり、あるいはそれだけであったとしてもその「それだけ」のなかに日々の書店業務に織り込まれたさまざまな奥行きがあったります。

あひる三男さんのレビューには、すくなくとも「売上」「社会的責任」「会社員として」という3つの理由が示されていますが、たぶん現場の人ならこの他にも(置かない理由も含めた)もっと多くの理由を付け加えることができるでしょう。

H.A.Bookstore/HABさんのいう、「ヘイト本」への日々の対応をめぐる「千差万別」で「雑多」な何か。

そうした「現場における様々な理由のせめぎあいの空間」をひとまず本記事では「書店現場でヘイト本が置かれる文脈」と呼んでおきます。

おそらくここを理解することが本書の一番の焦点だったはずです(が、なぜか最後まで深められませんでした)。

もちろんそうした「理由のせめぎ合い」などヘイト本を売る書店の言い訳に過ぎないという批判はあってしかるべきですが(「そんなものは知ったことではない」と「ヘイト本」によって被害を受けた方々が述べるのは全く正当です、私が言うまでもなく)、「本屋にとってヘイト本とは何か」をテーマにした永江さんの書籍を同様の論理をもって免責することはできません。

この点を詳細に、かつ丁寧に言語化することでこそ、「書店とヘイト本」をめぐる議論をつぎのステップに進めることができた。

そこを考察するための素材は本書の「書店経営者座談会」の中にすでにあった。

にもかかわらずそれが活用されず、どこにでもある紋切り型の批判に落とし込まれてしまった。

それが永江本の一番の問題だと私は思います。

(この点については、第3節でもう一度戻ってきます)

②問題の中核の一つに「書店の選書力の低下」を挙げたうえで、その主要な責任の多くをパートやバイトに帰したこと

永江 出版点数が増える一方、本屋の数はこの20年で半数以下になっています。さらに、人件費の削減によって正社員がパートや学生アルバイトに置き換わった。

これがなにを意味するかというと、昔はたとえひどい内容の本が配本されてきたとしても、そういった本は専門性のある書店員によって弾くことができたんですよ。……でも、専門性を持たないパートや学生アルバイトにそういった仕事を期待することは難しい。

しかもこれに加え、POSレジが導入されたことで、商品管理のIT化が進みました。

その結果、書店員が主体的に一冊一冊を売り場に置くというよりも、データ管理により「売れている本をとにかく欠品のないように並べる」方が重視されるようになっています。

https://wezz-y.com/archives/71086

このあたりの問題を指摘されたのは「小林えみ」さんや「スナバ」さん、「okbooks」さん、「北欧フェミニズム入門 Bookshop Traveller間借り店主準備中」さん。私もしました。

書店や取次が「作業員化」してることをヘイト本以外のことも含めて出版業界の「選書」機能が弱い、という点で検討することは可能ですが、それと思想信条を絡め、「アイヒマン」としてレイシズムの視点から批判することは過剰適用です。

https://twitter.com/koba_editor/status/1203575579712221185?s=20

もちろん、レイシズムの流れには抗するべきです。

ただ現段階で個々が現場でそれを職業倫理として発揮すべきというのはネオリベ的個人主義でしかありません。

https://twitter.com/koba_editor/status/1203579596920127489?s=20

選書ができない書店員を「作業員」と呼んだこと自体が批判されたというよりは、その区別を書店員の雇用形態に重ね合わせたところが批判されたように思います。

同書の取次批判もそうですが、取次や非正規雇用書店員といった「業界内弱者」に責任の多くを負わせたうえで、本屋ライターであるご自身や、永江さんの好むセレクト書店をその批判から除外するという論理構成は、読んでいて気持ちのいいものではありませんでした。

(ただ、出版の問題を「再販制」や「パターン配本」に関連付ける他の多くの業界動向レポートにも、これと同型の安易さを感じることは多いです。)

取次も非正規雇用も、いまの出版文化を成り立たせる重要な一部です。

切り捨ててそれで良しとされるようなものではありません(本当に)。

③書店の数を減らすことに肯定的に言及したこと

わたしはヘイト本を並べている本屋に行かなくなった、とこの本の最初のほうで書きました。以前は毎日のようにのぞいていた近所の本屋もそのひとつです。行かなくなってしばらくしたあるとき、気づきました。意外と困らないんですね、本屋がなくなっても。……いちばん大きいのはネット書店でしょう。ネット書店があるから、あまり困らない。……現在のわたしにとっては、ネット書店がなくなるとすごく困ったことになる。(本書、246ページ)

『本屋がなくなったら、困るじゃないか』……という本があります。……すごくいい本だし、そこで語られていることにはおおいに賛同するのですが、でも「本屋がなくなっても、困らないかも」という気分もあります。というか、正確には「(いい)本屋がなくなったら、困るじゃないか」であり、「つまらない本屋がなくなっても、たいして困りはしないよ」ということなんですよ。(本書、246-247ページ)

この点に疑義を呈されたのは「バニー@Captain・bookseller」さん。

そういうのに無頓着な店には自分は行かないことにした、は分かる。だがそのあとの、(無頓着な店が)淘汰されることをお祈りする。はちょっとさすがに酷すぎやしませんかね。そういう本屋が無くなっても私は困らない、だってネット書店で買ってるし、って、

https://twitter.com/bunny0521/status/1204260501703647232?s=20

これもうカスタマーハラスメントの域だよね。

つい最近も一生懸命仕事してた人達のお店が突然無くなったんだよ。

この業界を知らない人に何を言われても気にしないようにしてきたけど、まさか同業に言われるとは思わなかった。

https://twitter.com/bunny0521/status/1204262144184737794?s=20

同書の先行書ともいえる『NOヘイト!』や『さらばヘイト本』でも、書店の数を減らすことまでは主張されていませんでした。

その意味で、上記の点に関しては永江本の「独自の貢献」といえると思います。

念のために述べておくと、永江本を企画されたという「尹良浩」さんによると、永江さんは書店員の待遇改善についても議論を用意されているようです。

『私は本屋が好きでした』では基本的に構造問題からはみ出さない前提だったので匂わせるだけになっていますが、永江さんはなによりまず書店員の待遇改善が必要、というスタンスですね。今後取材記事などでそのあたりは出てくると思います。

https://twitter.com/pwtas/status/1204990210582302721?s=20

ただ、職場の数を減らすことを肯定的に語りつつ、Amazonの方が無くなったら困ると公言し、自分たちのことを「アイヒマン」や「凡庸な悪」と呼ぶ人から、「じつは私はあなたたちの待遇改善が一番大事なことだと思っています」と言われても、おそらく素直に聞ける人は多くないのではないでしょうか。

(ネットスラングでいう「たまにプリンを買ってくるDV彼氏」にどこか似ています。)

「つまらない書店がつぶれてもかまわない」という言葉は、おそらくこの本を作った人たちが思っている以上に、とても重たい言葉です。

読み手に言葉を届け、議論を次につなげるためにこそ、現場の人びとの「生活」についての想像力をもっと持ってほしかったと思います。

(「ヘイト本のせいですでに生活が脅かされている人間がいるときに何自分たちの生活だけ守っているんだ」という反論は正当ですが、繰り返しになりますが、それは被害を受けた当事者による告発の言葉として正当なのであって、すでに出版業界の中にいる人が・同業者に向けて・議論を喚起することを目的とした本を擁護する言葉として使用するのは適切ではありません。)

④例えにアイヒマンを持ちだしたこと

「出版界はアイヒマンだらけ」というのが率直な感想である。(中略)取材に応じてくれた人びとがアイヒマンだ、というのではない。彼らの話を通じて、ヘイト本にかかわる人びとはみなそれなりにアイヒマンである、と思った。(本書、170ページ)

ぼくは、ナチスを何かのたとえに(不用意に)使うような人の意見には絶対に賛同できません。

https://twitter.com/sorainu1968/status/1203700078122168320?s=20

(「アイヒマン」、強制収容所への大量移送に関わった人物ですよ。そのようなたとえを持ち出されても何も思わないのですか。)

https://twitter.com/sorainu1968/status/1203700151467954177?s=20

はっきり言えば、この点については擁護できないと思います。

もちろん「アイヒマン」や「凡庸な悪」という言葉は常に使用されるべきではないという意味ではありませせん。

もし使用するとしても「自らをその中に含むもの」として、自省的に(他罰的にではなく)使われるはずの言葉ではないか、という意味です。

この点で思い出すのは、ドイツ現代史・ヨーロッパ政治史の山口定先生のお話です。

山口先生は名著『ファシズム』(岩波書店)のなかで、「ファシズム」という言葉が「敵対する者を論難する際のレッテル」としてばかり使用される現状を嘆かれます。

「〇〇の現状はまるでファシズムそのものだ」という言葉は、「〇〇は悪だ」という意味の罵倒語でしかなく、学術用語としての機能を失いかけているという問題ですね。

そこで山口先生が立てた原則は次です。

「ファシズム」概念を現代史の分析や教科書の記述の中から追放しようとする動きには徹底してあらがうこと、しかし、いわゆる現状分析の一環としては、「ファシズム」概念はできるだけ使用しないように慎重に振る舞うこと、つまり、相手に対する批判と告発の中で「ファシズム」や「ファシスト」というレッテル貼りを行いたくなったときには、その言葉で言おうとした内容そのものをできるだけパラフレーズして表現すること、というのが、その原則である(版元HPより引用)

これを本記事の文脈に引きつけていうと、「ファシズム」や「ナチス」に関連した言葉は、対象を理解するための言葉ではなく、理解を拒絶するための言葉として使用されがちなので、使う必要を感じた時はできるだけ別の言葉にしましょう、ということですね。

あくまで対象を理解したいのならば、です。

何度も繰り返しますが、被害を受けた方々が加害者を告発するために上記の言葉を持ち出すことが適切な文脈はもちろんあります。

ただ、30年に近く業界にいるライターが・店頭との対話を開始するためのきっかけとして・書店員を「アイヒマン」と呼ぶのは、控えめにいっても本当に本当に不適切です。

冒頭で紹介した、永江さんに肯定的な記事をいち早く公開された仲俣暁生さんは、同書について「ある意味、意図的に挑発している本」と述べられていましたが、もし「あえて」この言葉を使ったのならより一層問題があります。

「アイヒマンという言葉を使ったのは『気づき』を得てほしかったからで、書店の方々をユダヤ人の虐殺に加担した人物と本気で同列に考えているわけではない」と言った瞬間に、同書で批判している「読者をバカにしている」「自分の書いた本を自分で信じていない」「ヘイト本」編集者と変わらないことになってしまうからです。

『菊地君の本屋』という素晴らしい書籍を世に残した永江さんのためにも、一刻も早く撤回してくれることを望みます。

(注記:

2019/12/28にジュンク堂難波店さんで開催されたトークイベント「『ヘイト本』に『言論のアリーナ』は有効か」にて、永江さんは「アイヒマン」というたとえについて「(現状に無批判な書店員への)皮肉で使った」と語られました。

またそれに関連して「(同書は)書店員を批判しているように見えるけれど」と発言され、書籍の掛率の高さなどの問題に触れつつ「書店員をアイヒマンにしてしまう(出版)業界の構造に問題がある」と指摘しており、まるでご自身の著作の焦点が書店員批判ではなく業界構造批判にあったかのように語られていました。

「空犬」さんなどの影響力のある方々の批判があったことからの修正と考えられますが、いずれも「アイヒマン」発言を撤回ではなく相対化する発言であり、看過できるものではありません。

また同イベントでは、「私が書店員だったら」と語りつつ、『反日種族主義』を批判的に取り上げたフェアや講座の開催を提案されていましたが、やはり取材対象である書店員の業務に対するリスペクトや距離感の無さ、ご発言の「全体的な軽さ」が目につきました。

(この発言の異様さは、小説家や編集者を集めたイベントで、書店員が壇上に登って「私が小説を書くなら〇〇をテーマにすれば売れると思います」と意気揚々と語っている姿を想像していただければ分かると思います。)

上記の点については、同イベントの質疑応答の際にご指摘させていただきましたが、「選書のできない」書店員をユダヤ人の虐殺に加担した人物だと名指したご自身の発言を引き受けたうえで、そのうえで撤回されることを望みます。)

⑤「ヘイト本」が売れている日本社会自体の考察が足りない

この点を指摘されていたのは「Taiga|書店員」さん。

各出版社がヘイト本をどのように扱っているのかインタビューした箇所(前半部分)はおもしろく読みました。

ただ私は、著者の言葉の端々に違和感をおぼえました。その理由はヘイト本に対する認識の違いによるのだとおもいます。(続く)

https://twitter.com/Silver_Hammer6/status/1203651869328887808

それはつまり、ヘイト本は売れるべくして売れるということ。すでにそうしたものが売れる土台が社会にできてしまっている。本当なら、この土台の部分から話を始めなければいけないのですが、「どうすれば本屋からヘイト本がなくなるか」ということにしか焦点が当てられていないのです。続く)

https://twitter.com/Silver_Hammer6/status/1203658471373070336

土台というのは人々の精神や気持ちとかそういうものです。本屋からヘイト本がなくなったとしても、人々は別の何かを求めるのではないか。

ヘイト本を擁護しているわけではなく、問題提起の仕方にズレがあると言いたいのです。

(続く)

https://twitter.com/Silver_Hammer6/status/1203661654124158976

パターン配本など、出版業界独特の仕組みが多くの人に知ってもらえると嬉しいです。ただ、「なぜ売れているのか」「なぜ嫌韓嫌中が特定の世代に人気があるのか」など本質的な問題から目を逸らし、″出版不況″と同様のガラパゴスな業界話に終わらせてしまうにはあまりにももったいないです。(終わり)

https://twitter.com/Silver_Hammer6/status/1203662840978014208

すでにツイートは削除されていますが、Taigaさんと同様のご指摘をされていた元書店員の方もいました。

これと似た主張として、『NOヘイト!』のなかで野間易通さんもある種のヘイト本批判について同様の指摘をされていました。

今日出た意見の中で、嫌韓嫌中本を一過性のブームや憂さ晴らしだとする意見が気になりました。そうではなく、これは書き手・読み手の双方によって、一五年くらいかけて築き上げられたカルチャーだと思っています。(中略)リベラルの側が、「あんな本を買うのは不幸な人」だとか「右翼なんて無知なだけですよ」といった上から目線で三二〇〇円の「良書」をつくっている間に、安価な新書や『WiLL』のような雑誌、無料のネットなどを通じて、じっくりとなしとげられたひとつの文化衝突の結果です。(『NOヘイト!』、97-98ページ)

先行書がいくつかあるなかで、たしかに同書の分析は浅いものに映りました。

ただ、永江本は社会分析や市場調査をテーマにした書籍でもないため、この点を過度に批判するのは適当ではないかもしれません(*注2)。

ただ、少なくとも、自分と異なる志向をもつ人を、理解するのではなく「浅薄なもの」として見下すスタンスには、上記の現場軽視や他罰的な態度と関連して「ある種の嫌らしさ」が伴います。

その点にはもう少し自覚的であってほしかったです。

(もちろんこうした思考スタイルには誰でも陥る可能性があるので(とくに話題のネタの感想をかんたんに投稿できるSNS環境においては)、私たち自身が日々気をつけておくべきことでもあると思います。)

⑥ヘイト本の明確な選別基準を示さずに、その選別責任を本屋に課したこと

⑤と似ていますが、どちらかというとこの⑥の方が本質的な問題かと思います。

この点を指摘したのは「小林えみ」さんと私でしょうか。

はじめに私は以下のようにツイートしました。

「なにかアウトでなにがセーフか」の線引きを書店の店頭に負わせてもいいのか、という話。いろいろありますが、それは長くて慎重な議論のなかで社会が負担すべきものだと思いますよ。まず、第一に。

https://twitter.com/girugamera/status/1203544772972908545?s=20

この点については永江本の版元である太郎次郎社エディタスの「須田正晴」さんが反論をツイートされていました。

予想どおり、目障りだった人からの批判が出てきて、盛り上がってまいりました。

https://twitter.com/sudahato/status/1204051120051458048?s=20

日本国内のヘイト犯罪に現場で対峙してきた方々からの「微温的だ」「2周ふるい」といった批判には首肯できるところもあります。しかし、出版・書店関係者からの反応を見ると、その段階に達していない人も多くいるので。

https://twitter.com/sudahato/status/1204055126106759173?s=20

「書店などの業界関係者でなく、社会にはたらきかけろ」というのは、「自分たちにはどうにもできないから検閲制度をつくってくれ」ということですよ。わかってますか?

https://twitter.com/sudahato/status/1204055515136872448?s=20

つまり「どの本がヘイト本か否か」の判別は、あくまで書店の店頭(あるいは書店本部)が行うべきだという主張ですね。

この点、あくまで出版社側の責任を問うというスタンスではありましたが、『NOヘイト!』のなかで神原元弁護士も近い方向性の主張をされておりました。

古典的な「表現の自由」論・「思想の自由市場」理論では20世紀以降の巨大メディアによる意図的なプロパガンダには対抗できないので、「出版関係者は国民に正しい情報を伝える責任を負う」(同書、109-119ページ)、というものです。

ただその場合、書店はどこで「ヘイト本」と「非ヘイト本」の線引きをすればいいのでしょうか。

神原弁護士のいう「正しい情報」をどのように判断すればいいのでしょうか。

與那覇潤『中国化する日本』、與那覇潤・池田信夫『「日本史」の終わり』、百田尚樹『日本国紀』、石平『なぜ中国は日本に憧れ続けているのか』。

浅羽祐樹・木村幹・安田峰俊 『だまされないための「韓国」』、李栄薫編『反日種族主義』、髙橋洋一『韓国、ウソの代償』。百田尚樹『今こそ、韓国に謝ろう』。

和田春樹『韓国併合 110年後の真実』、呉善花『韓国併合への道 完全版』、崔基鎬『韓国がタブーにする日韓併合の真実』。

これら書籍を分類するとしたら、それぞれ〇(面陳OK)/△(面陳NG・棚ざしOK)/✕(即返品)のどれなのか。

判断するとしたら、タイトルか、著者か、版元か、それとも内容か。

永江さんは「ヘイト本かどうかはタイトルでわかる」(同書、179ページ)と述べられていますが、これをたとえ「タイトル+版元」のセットにしたところで、藤原書店さんが『昭和12年とは何か』を出し、白水社さんが池田信夫本を刊行している今の状況で、話はそう単純ではありません。

あと、これは業界の外に人には分かりづらい点ですが、直取引やトランスビューさんや子ども文化普及協会さんなどを使って「欲しい本を発注する」のがメインの仕入れスタイルであるセレクト(寄りの)書店と、事前受注数の反映はあるにせよ基本的には大手取次経由でほとんどの書籍が「注文したものも注文していないものも含めて一緒に入荷する」タイプの一般的な(とくに規模の大きめの)書店では、入ってきた本に対するスタンスがそもそものスタートラインで違います。

すでに入ってきた本の中から一部を除外するという行為は、いまないものを新たに注文する行為とは別種の責任を引き受けることを意味する行為だからです。

小林えみさんがご指摘されていたこととも近いですが、数ある本の中には中韓だけでなく、その他多くの「属性」への批判も含んだ(あるいは含みうる)表現が数多くあります。

他のエスニシティへの揶揄を含んだ表現、ミソジニー批判、フェミニズム批判、「ゲイ」や「ホモ」をネタにした笑い、「同和利権」言説、「カルト宗教」批判、などなど。

そうした、それぞれの属性にコミットした人にとっては深刻なダメージとなる表現が数多くあるなかで、どのような論理で「ヘイト本」だけを撤去することが正当化できるのか。

またそれらが撤去されたのち、撤去されなかった属性差別(になりうる)表現の対象者からの様々なニュアンスを含んだクレームに、個々の店舗はどのようなオペレーションで対応することができるのか。

(たとえば「いま新刊台に『宇崎ちゃんは遊びたい!』を置くことは男性優位の性表現で傷ついてきた女性たちを徒に傷つけることになる可能性があるので、せめて元棚であるKADOKAWAレーベルコミックス前の展開だけにすべきではないか。ヘイト本は撤去したのにこの本を置いているということは、つまりこの店は“あえてこの本を売っている”ということなのか。」との問い合わせがあった時、どのように答えることが正解で、その正解を個々の従業員に了解させることはどのように可能なのか。)

こうした「返品されなかった属性差別(になりうる)表現への責任」は、必要な書籍しか注文しないセレクト(寄りの)書店にはあまり発生しないタイプの問題です。

青山ブックセンター本店(山下)さんのご指摘はこのあたりにも関連するかと思いますが、同書は端的に比較の仕方が荒いです。

短距離走者とマラソン選手を引っ張ってきて「あなたたちはどちらの方が足が速いですか?」と質問するようなものだと思います。

念のために言っておけば、ここで述べているのは個々の属性差別(になりうる)表現の程度を比較衡量することは不可能なので全部一律に許容すべきだという原理主義的「表現の自由」論ではありません。

いくつかある属性差別(になりうる)表現のなかで「ここからは絶対に許容できないライン」を設定することは不可能ではないしそれは一部すでに存在するけれど、その選別責任を書店にだけ背負わせるのは要求があまりに過大だし、そもそも主要顧客も仕入れ形態も事業規模も異なる書店を一律に俎上にのせる(しかもそのうえスタートラインの時点で困難の少ないセレクト書店だけを批判から救済する)議論はあまりに乱暴ではないかという話です。

個々の書店を悪者にするなという話ではなく、起こりえるクレームへの対処を容易にし、店頭における「ヘイト本」への今以上の対応を可能にするためにこそ、差別的な表現への社会的合意を構築することは重要ではないか、という話です。

ここでワクチンや原発や経済政策の話をするとさらに話が荒れるので止めますが、年間7万点以上刊行される現状、明確な判断基準が示されないなかで個々の店頭にその選別責任を一方的に負わせること(つまり「ヘイト本除外漏れ」が発生した際に、「この本屋はヘイト本を置く本屋である」とSNS等で拡散する行為に正当性を与えること)は、その他さまざまな条件を考慮してもやはり適当とはいえないと私は思います。

(あと議論を喚起することが目的の本ならば、批判的な感想を述べるアカウントが出てきたときに「目障りだった人」という言葉で反応するのは、とくにご自身が同書を世に問う出版側の人間だった場合、できるだけ控えた方がいいかなと思います。)

ここまでのまとめ

以上、(元も含めた)出版関係者のツイートを引用しつつ、『私は本屋が好きでした』の問題点を整理しました。

一言でいえば、「本屋におけるヘイト本」をテーマにした本であるにもかかわらず肝心の書店現場の理解が紋切り型で、業界内弱者である非正規雇用書店員や取次に「選書力の低下」の責を負わせつつセレクト書店を擁護するという論理構成は無用な対立をまねく不用意なものであり、そこで提起した「アイヒマン」や「凡庸な悪」という言葉も議論を喚起するという目的にとって全く不適切で擁護することのできないものであったと思います。

同書が「書店とヘイト本」というテーマについて深刻な問題意識のもとに刊行された書籍であることは疑いのないものです。

ただ、同書後半の考察パートで展開された内容は、問題を理解して議論を次につなげるためのものというよりは、書店現場を告発するための「強い言葉」に満ちたものでした。

強い言葉、雑な分析、他罰的な文体。

それらが許容されるべきではない理由、それはセレクト書店とそれ以外の「つまらない書店」を不用意に(かつ道徳的な言葉で)区分けしているせいで、同書の評価に言及することが即座に「セレクト書店=反ヘイト側/つまらない書店=ヘイト側」に分類されることになるからです。

粗雑で道徳的な言葉によって分断された二つの陣営の間には、慎重な議論や協同的なアクションよりも、道徳的な非難の言葉や、相手のポジショニングに主張を還元するような終わりのない傷つけ合いが生まれやすくなります。

もちろんそうした分断こそが本書の意義であると肯定的に論じる方もいるかもしれませんが、同書によって用意された荒い土台の上で現場の方同士が非難し合うような事態は絶対に避けられるべきだと思います。

重要な問題であるからこそ、慎重で繊細な手つきがなにより必要とされていました。

『私は本屋が好きでした』の瑕疵は、そうした「繊細さ」が決定的に欠けていた点にあると私は考えます。

~・~・~・~・~・~・~・~・~

と、ここまで永江本を批判的に検討してきましたが、話はそれで終わりません。

同書がクオリティの面でネガティブに評価されるべき書籍であったとしても、同書が取りあげた「本屋とヘイト本」というテーマ自体はきわめてシリアスな問題だからです。

永江さんの提起された、「セレクト書店/つまらない書店」や「書店員/作業員」といった枠組みは不必要かつ有害であると私は考えますが(もし似た構図の言葉を使うとしても永江さんとはできるだけ異なるニュアンスを込めつつ使いたいですが)、同書の問題意識自体は非難されるべきではなく、信頼する業界の方々と共に引き継いでいきたいと考えています。

それは議論を起こすために同書を刊行された方々の思いに応えることにもきっとなるはずです。

次節では、同書収録の「書店経営者座談会」をまず取りあげつつ、同書のテーマであり、そして未達成のままに残された「本屋にとってヘイト本とは何か」という課題にもう一度取り組みます。

同課題を丁寧に言語化し、書店現場の解像度をよりクリアにすることは、「書店とヘイト本」という議論を次につなげるうえで不可欠な作業の一つであると思います。

お付き合いいただければ幸いです。

第3節 「選ばないこと」の意味――書店が本を置くときに何が考慮されているのか

本節では、永江本の取材パート「書店経営者座談会」や、『現代思想』に収録された新出さんの論考「“公共”図書館の行方」をもとに、「ヘイト本」を置くことをめぐる書店現場の文脈、とくにリアル書店にとって「選ばないこと」がもつ含意をひろく考察します。

ただ、私のリアル書店での勤務経験は2009年4月から2015年1月の5年と9ケ月間で、それもナショナルチェーンの旗艦店の1店舗だけです(担当は仕入→新刊→政治・経済。雇用形態は契約社員です)。

書店経験は、配属された書店の規模・地域・勤務時期・雇用形態・社風や直属の上司や同僚、あとは自分の好みのジャンルと実際に任された棚担当などの要素によって大きく変わります。

以下の考察には、そうした大規模チェーン店経験者特有の認識の偏りも当然あるかと思うので、適宜、追加・修正・批判いただければ助かります。

「選ばないこと」と「考えないこと」のあいだ――「書店経営者座談会」から

それでは同書収録の記事「町の本屋のリアル――書店経営者座談会」の話からはじめます。

この座談会記事に登壇されているのはNET21という書店グループに所属されている書店経営者の方々で、収録時期は2015年です。

NET21はまちの書店さんが集まってできたグループです。

私も全部のお店に伺ったわけではありませんが、これまでにお伺いした範囲では「置くべき所に置くべき本を置いている」ような、大きくはなくとも気配りの効いた品ぞろえのお店が多い印象です。

(あと、目に「意志力」のあるタイプの店員さんが多いです。)

座談会に参加されているのは、今野書店の今野英治代表、往来堂書店の笈入建志代表、恭文堂書店の田中淳一郎代表、第一書林の大熊恒太郎代表の4名。

「ヘイト本」については、積極的に配本を断っている往来堂書店さん以外は、基本的には置かれているようです。

(往来堂書店さんも「ゼロではな」く、『正論』や『WiLL』はあると仰られています。)

座談会の中で語られた内容を拾っていくと、「ヘイト本」の現場での扱い方やその購入層、売れる理由、版元からの案内の程度といった「ヘイト本に関する話」だけでなく、元少年Aの『絶歌』やイスラームについての風刺画を集めた書籍への対応など、広く「表現の自由」や「信仰の自由」に関わるテーマついても話題が及んでいるのが確認できます。

読んでいて興味を惹かれる箇所は多々ありますが(同書の取材パートの一部は本当に読む価値があります)、本記事にとってまず重要なのは、『絶歌』をはじめとした「書店が扱うことについて議論を呼ぶ本」についての話でしょう。

もちろんお店ごとの対応のグラデーションはあるのですが、そこで行われている選書行為は、合法性(著者が犯罪者ではない、など)とは異なる基準に基づいていることが見てとれます。

田中 誤字脱字とか乱丁・落丁の場合は返品するけど、内容に関して出版社から返品要請が来たときは返さない。内容を判断するのは読者だから。所有権はうちに移ってるし。(本書、61ページ)

もちろんだからといって、それは商業性にだけ基づいているわけでもありません。

そこには現場における一定の「節度」や「ルール」があります。

今野 そうですね。買う買わないはお客さんが判断することだとぼくは思ってるんで。書店側でなにかをということはあまりしない。

――逆に、「さあ、これが話題の『絶歌』ですよ!」みたいな感じの陳列は?「啓文堂書店では買えません」とか。

今野 さすがにそういうふうにパーッと置いたりとかはしませんでした。(本書、58ページ)

「内容を判断するのは読者である」と「パーッと置いたりとかはしません」。

厳格な規制があるわけではないけれど、完全な自由でもない。

つまりなにかしらの意味で「問題性」のある書籍については、①売ることは売る、しかし②通常の書籍とは異なる配慮のもとに置く、という異なる観点のもとに「店頭での展開のされ方」が調整されていることが確認できます。

また同記事の末尾にある、「本を仕入れするときのバランスをどのように考えるか」という質問に対する、笈入代表と今野代表の次の回答も重要です。

笈入 店が小さくたって、間口は狭めちゃだめ。……日本自賛本が好きなおじいちゃんも来れるし、SEALDsに共感している人も来れる店のほうがいいかなと。お客さんを選ぶ店が最近多いので。この先、おじいさんになると、「ここはおいらの店じゃない」って思うことが増えると思うんですよ。そういう店になっちゃうとだめじゃないですか。……

今野 圧倒的に普通のお客さんが多いわけだよね。その普通のお客さんっていうのは、安定性を求めてて、あんまりとんがっているところには行かない。普通を求めて、安定性を求めているお客さんにベースをしっかりおいたうえで、少し提案したりするっていうのがだいじなのかと思います。(本書、69-70ページ)

間口を狭めず、少し提案したりする。

おそらく総合書店に勤めたことのある方なら、この「少し」という言葉に込められた含意を、すくなくとも10~20程度の場面でパラフレーズできるのではないかと思います。

ヘイト本に批判的な方たちから、ときとして書店の店頭が「メディア」や「陣地戦」といった言葉で語られるように、書店の書棚は何かしらの意味で「表現されたもの」と捉えられがちです。

もちろんそれは全面的に不適切なわけでもなく、また店主のセンスによって客を呼び込むタイプの書店にとっては特に妥当する所も多いのですが、オールジャンルの書籍を扱うタイプの書店にとってはやはりそれだけではなく、あくまでそこにあるのは「少し」の提案だったりするわけです。

(だから免責されるという話ではないです。念のため。)

議論のこの時点で結論を出すのはひとまず差し控えますが、こうした語りを含んだテキストを「売れるから売っているだけ」や「思考停止」といった言葉に還元することは、やはり適切とは呼べないというか、少なくとも一度は留保する必要があると私は考えます。

そこには本を扱う現場固有の何か、矛盾する志向をもったものを含んだ基準の束のようなものがあるからです。

ただもう一度確認しておきますが、繰りかえし述べてきたように、そうした「現場固有の何か」が永江本で受けいれられることはありません。

じつは同座談会についての永江さんの直接的な言及はほとんど見つからないため、上記の諸発言に対する永江さんのご見解は特定しづらいのですが、ただ同書後半の書店について考察したパートである「書店への幻想――書店員は本を選べない」を読むかぎり、その批判の焦点が確認できます。

永江さんにとっての問題はやはり、出版された本に対して(セレクト書店を除いた)書店側が受け身である点にあります。

「(個人としては内容に賛同できないけど)求めているお客さんもいるので」とか「商売なので」という口実は、ようするに「売れるから売る」「買う人がいるから売る」ということだ。それは同時に、「その本で傷ついたり怯えたりする人がいても売りますよ」という開き直りと同じである。しかし、セレクト書店はヘイト本を置かなくても経営が成り立っているのだから、どうしても置かなければならない本ではないはずだ。それが積極的であれ消極的であれ、店頭に置いている、売っているということは、書店がその本の存在意義を認めているということであり、その本が社会に及ぼす影響についての責任は書店も問われねばならない。「私は本屋なんで、本の中身は関係ありません」という言い訳は通じない。(本書、178ページ)

多くの書店は「選ばない(選べない)」ので、個々の書籍について深く考えない。だから品ぞろえや陳列に対する責任感も弱い。置いている本、販売した本が、世の中にどういう影響を与えているかについても考えない。(本書、190ページ)

引用部の中で、本記事にとって重要なのは、おそらく「それが積極的であれ消極的であれ」という言葉だと思います。

ここに、今野代表の「少し」、あるいはH.A.Bookstore/HABさんのいう「雑多」で「千差万別」な何かが存在する余地はありません。

本を置くことをめぐる書店員の態度や配慮といった日々の様々な営みは、「ヘイト本を置くか否か」という決定的な一点のもとに「言い訳」や「口実」という言葉に回収されてます。

「選ばないこと」は、世の中への影響を「考えないこと」と同義とされ、それは「責任感の弱さ」への批判へと直結しています。

結論部に近づくにつれ、永江さんの文章の中から、「選ばないこと」と「考えないこと」のあいだの距離が抹消されていくわけです(*注3)。

もちろんこうした解釈は不当なわけではありません。

あるいはむしろ、永江さんの読みこそが「最終的に優先されるべき解答」であるかもしれません。

じつは私自身、そうした解答に同意する用意もあります。

ただ、本記事で考えたいのは、そうした「答え」に行きつく手前、「結局は同じ」の手前にある、書店現場の「少し」、「選ばないこと」と「考えないこと」の間にある距離の程度です。

こうした細部に込められた含意を同程度の粒度で受けとめることができるのは経験者(かつ「ヘイト本」の直接の被害者ではない人)に限られるかもしれませんが、私がこの第三節で、今野代表のこの「少し」に折り込まれたものを、できるだけ解像度を損なわないまま非経験者の方々にも読みとれるサイズまで拡大したいと考えています。

そうした点を考察するにあたって、少し回り道をするようですが、本記事では「“公共”図書館の行方」という新出(あたらしいずる)さんの図書館についての論考を検討します。

書店と図書館。

時として対立的に取り上げられる両者ですが、「人に本を手渡すという営み」を考えるうえ参考になる点は多く、とくに新出さんの論考は欠くことのできない視点を提供してくれます。(*注4)

来てくれる人に向き合う――新出「“公共”図書館の行方」より

「“公共”図書館の行方」は『現代思想 2018年12月号 特集=図書館の未来』に収録された論考です。

著者は公共図書館職員をされている新出さんで、同氏は「SYNODOS」などのメディアにもご寄稿されています。

同記事は、図書館の「公共性」という観点から、野宿者の利用とジェントリフィケーション、武雄市図書館、民営化と職員の非正規雇用化といった諸テーマが、戦後日本の図書館史とともに見事に整理された論考で、出版関係者だけでなく、日本における近代主義や公共圏の議論に興味のある人にも広く読まれるべき論考だと思います。

機会がある度にオススメしている同論考ですが、本記事で注目したいのは、戦後、なかなか利用者数が伸びないなかで館外貸出や児童サービスの拡充などを通して評価されてきた「市民の図書館」路線についての批判と、それについての新出さんの応答です。

曰く、70年代当初は好意的に受け止められていた同路線ですが、90年代半ば以降の自治体の緊縮志向、そして出版不況を遠因として、ベストセラーの複本購入などを批判する言説が拡大してきたそうです。

いわゆる「無料貸本屋」批判ですね。

こうした批判には必然的に、図書館には「ふさわしい本」と「ふさわしくない本」があるという言説が含まれるのですが、新出さんはこの点に違和感を付されます。

もともと同路線には、「人々の私的な読書欲求を公共的なものとして受け入れる」(43ページ)という前提があったからです。

そこで新出さんは、図書館員・明定義人さんの「利用者からパチンコ本を求められたエピソード」に言及されるのですが、それが大変示唆的だったので、長文ですが引用します。

開館して半年ぐらいたった頃、配架をしていたら三○歳代の男性に「パチンコの本はどこですか」と聞かれました。パチンコの本は出版点数も少なくて…、と言い訳めいたことを口にしながら案内しました。うまいぐあいに、三冊並んでいた。「こちらです」、「どうも」。すると彼は「おい」とぶっきらぼうに声をかけ、手招きしました。すると、父親とおぼしき人がこちらに向かってきて「おう、そうか」といって腰をかがめ、一番下の棚に並んでいるパチンコ本を手に取りました。めずらしく父親も車に乗せて図書館に来たら「パチンコの本がみたい」などと言ったのでしょう。パチンコの本の並んでいる場所をたずねるのは、ちょっと勇気がいったりすることです。たずねた彼も、うっとうしいなあ、という雰囲気でした。

そのとき私は「パチンコの本は所蔵していません。リクエストを出していただければ検討します」とか、「選択基準にあわないので購入できませんが、他館から借りる方法もございますから」という側に身をおかずにすみました。パチンコの本を読みたいという人よりも、古代史の本を読みたい、という人のほうが優遇されがちなのが図書館というところです。読みたいという「思い」に職員が値をつけるようなことはしたくありません。私たちが向かい合っているのは「本」ではなく、知的好奇心を抱えてやってくる利用者の「要求」なのです。(明定義人『〈本の世界〉の見せ方』より)

読みたいという「思い」に値をつけない。

知的好奇心を抱えてやってくる利用者の「要求」に向きあう。

これは本を手渡す現場にいた人にしか分からない感覚かもですが(あるいは「小売」の現場にいた人にはご想像いただけるかもしれませんが)、この「来てくれる人に向き合う」という話は本当に本当に決定的に重要です。

上記の話を「つまり大衆は通俗的な本を求めるのが当たり前なので、書店がヘイト本を売るのもしょうがない」という主張にどうかまとめないでほしいのです。

本はなんの歴史も前提もない場所に置かれているのではなく、具体的な地域や特定の場所に、それぞれ固有の背景を持った人々のなかに置かれているわけです。

三ノ宮のセンター街とか、新潟市の古町通りとか、日暮里のひぐらし小学校のすぐ隣とか、京都市役所を出てすぐの地下通路とか、そういう具体的な「名前を持った場所」。

そういう場所で、置かれ、読まれている。

新出さんは、上記の個所のあとで次のように述べられます。

公共図書館に「ふさわしい」資料がその地域・図書館の状況と独立に存在し得るといった言説には、疑問符を付けざるを得ない。福島県矢祭町の「もったいない図書館」は、図書館の蔵書を寄贈によって構築したことで話題となった。人口六○○○人足らずの町に四五万冊の図書が寄贈され、その多くは図書館に所蔵するに「ふさわしい」立派な本(全集等)だった。現在、多くの労力を費して整理された本は巨大な書庫にほとんど利用されないまま収蔵されている。公共図書館が“公共的”に機能しているかは、地域住民がどのように図書館を利用しているか、図書館がどのようなサービスを提供し、どのような場として機能しているかによって評価されるのであって、外在的な蔵書評価に帰されるものではないだろう(44ページ)

新出さんの議論は図書館の“公共性”を評価する基準ついての話ですが、そのかなりの部分は「よい書店」の基準を考えるうえでも参考になるものかと思います。

たとえばブックディレクターの幅允孝さんは『本の声を聴け』の中で、リハビリテーション病院での選書を任された際、ベッドで寝ている時間が長い患者さんに合わせてマルセル・プルーストなどの長編小説を多く収録したけれど、表向きは当たり障りのない感想を言われたにもかかわらず、結局読まれることはほとんどなかったという事例を語られていました(20ページ)。

時代や地域を超えた「究極の選書リスト」、どんな人にも読まれるべき「至高の必読書ベスト100冊」などはない。

つまり書籍を手渡す現場には、その場所ごとに、その場所ごとの文脈があるのです。

もちろんここまでの話を「そうした現場の文脈や実情を知らないのなら、部外者にはヘイト本を置くか置かないかについて口を出す権利などない」という主張=橋下徹的現場主義(政治家を批判できるのは政治家になったものだけ)にも総括してほしくはないのです。

聞かれれば私の知っている範囲でお伝えしますし、時間をかけていただければだいたいは分かります。

(あと、「どんな場所にも置かれるべき本」は存在しなくても、「特定の場所に置かれるべきではない本」はもちろん存在します。

新出さんの論考も、上記の議論のすぐ後で、氾濫する「ヘイト本」についての原則論に寄らない対応に言及されています。)

どんな本が置かれるにふさわしいかは、さまざまな歴史をともなったその場所ごとに決定されます。

なので、なにがその場所に置かれるべき本かは、その文脈に真摯に向き合って、そのうえで一緒に考えてほしいです、というお願いです(*注5)。

第3節のまとめ

以上、「書店経営者座談会」と「“公共”図書館の行方」という二つの資料をもとに、本が書店に置かれるミクロな文脈を考察してきました。

NET21の方々の「間口を狭めず、少し提案したりする」。

明定さんの「利用者の『要求』に向きあう」と「読みたいという『思い』に職員が値をつけるようなことはしたくありません」。

永江さんの「『(個人としては内容に賛同できないけど)求めているお客さんもいるので』とか『商売なので』という口実」、あるいは「『私は本屋なんで、本の中身は関係ありません』という言い訳」。

意味内容としては「来た人に求めている本を手渡す」という点で等しいと言えますが、その間には決定的なニュアンスの欠落、あるいは看過しえない脚色が見て取れるかと思います。

たとえば『反日種族主義』とブレイディみかこさんの本が並置された店頭を、ただバランスをとっただけの書店員の「言い訳」とみるか、それとも別のなにかと捉えるのかは来店者次第でしょう。

ただ、温又柔さんは次のツイートは、元店頭の人間として胸に迫るものがありました。

はんにちしゅぞくしゅぎ、とタイトルを綴るのも悲しくなる本がどんっと平積みになってるすぐ隣に『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が同じぐらいの量でどんっと積んである…抗いがたい何かとどうにか闘おうとする書店員さん達の気概を勝手ながら感じて、涙が。今日は絶対にここで買おう!

— 温又柔 おんゆうじゅう 온유쥬 (@WenYuju) December 2, 2019

もちろん、ここまでの「来てくれる人に向き合う」という基準(というより姿勢)は、オールジャンルを扱う(あるいは他の)書店にとって最も重要なものの一つですが、「その本が・その場所に・置かれること」を決める要素はそれだけに限りません。

既刊書の売上、労働時間内の作業量、客層の時間ごとの変化、版元との関係性、自分が売り場にいない時に問い合わせがあった場合の同僚の見つけやすさなど、もっと多くのファクターがそこには含まれますが、すでに長文になってしまっている本記事では省略します。

この「選ばないこと」についての肯定的な語りは、日常業務や業界紙のなかでは散見されますが、一般的に流通する「書店読み物」のなかではあまり見当たらないものかと思います(*注6)。

テーマが人権に関わるものであるだけに論調が厳しくなるのは当然として、重要であるからこそ「選ばないこと」がもちうる肯定的な意味、あるいは「選ぶこと」でもたらされる、ある種の喪失の可能性について、できるだけ一緒に考えてほしいと思っています。(*注7)

もちろん、この「来てくれる人に向き合う」という姿勢が、別の来てくれるはずだった人を傷つけるとしたら、それはきわめて深刻です。

また、多くの「普通のお客さん」に向き合うことが、数の少ないマイノリティの人々にばかり負担を押し付ける結果になるのではないかという批判があるとしたら、それは正当なものであると感じます。

本節でも、私自身、反ヘイト本の議論に同意する用意があると述べましたが、ここまで述べてきた「来てくれる人に向き合う」や「その場所ごとの文脈」といった基準は、「店頭にヘイト本を置くこと」を完全に擁護するような強い基準ではなく、「店頭にヘイト本を置かないこと」を許容しうる弱い基準です。

その意味で、本記事の議論はあくまで永江さんの議論から失われてしまった「選ばないこと」と「考えないこと」の間にある距離を再考するためのものであって、それ以上ではありません。

最後の第4節では、ここまでの議論の整理として、哲学・倫理学の研究者である古田徹也先生の「道徳」と「倫理」という2つの概念を参照しつつ、今後の展望を検討していきます。

第4節 書店における「道徳」と「倫理」

URLを張り付けた記事を除いて、ここまでおよそ21,600字です。

ネット上の読み物としては相当に長い部類かと思いますが、エンタメ性がないうえにこみいった議論にお付き合いいただいた方々に心より御礼申し上げます。

「道徳」と「倫理」

「ヘイト本を置かないこと」を求める言説と、「来てくれる人に向き合う」店頭の文脈。

ここまで慎重にお読みいただいた方にはご理解いただけたかと思いますが、私は上記の2つを対立的な主張として提示することをできるだけ避けてきたつもりです。

決して折り合わない「対立点」としてではなく、時には衝突することもあるけれど部分的には協同することもある、基本的には「異なる論理に基づいたもの」として考えてみたいと思っています。

そのような「異なる二つの論理」と位置づけなおすにあたって最後に紹介したいのが、これから参照する古田徹也先生の議論です。

古田先生の『それは私がしたことなのか』は、ウィトゲンシュタインの「私が手をあげるという事実から、私の手があがるという事実を差し引いたとき、後に残るのは何か?」という問いからはじまる問題を中心とした「行為の哲学」についての入門書です。

昨年サントリー学芸賞も受賞された著者のデビュー作として評価の高い同書ですが、本記事で参照したいのは、同書のエピローグにおいて展開された「道徳」と「倫理」についての議論です。

古田先生は「道徳」を、「万人に対する義務や社会全体の幸福といった、画一的な『正しさ』『善』を指向する」ものとして特徴づけられます。

同書から引用すれば「偏りのない公平な視点から眺められた均質な世界における『善』のあり方を示すもの」(239ページ)です。

対して「倫理」が問題とするのは「『すべきこと』や『生き方』全般」です。

そこには「誰もがすべきこと」ももちろん含まれますが、「他と置き換えのきかない個々人にとっての『自分がすべきこと』や『自分の生き方』という観点」(239ページ)も含まれます。

個々人にとっての「すべきこと」が他の人々にとっての「すべきこと」と重なり合うこともありますが、個々人の問題が他人のそれと異なる以上、そこには本質的に「万人に対する義務」=「道徳」を越え出る可能性のある領域が含まれます。

古田先生が「道徳」と「倫理」を区別するために例示されるのが、画家のゴーギャンの事例です。

『月と六ペンス』や『楽園への道』などの主題となることもあって出版関係者にはなじみ深いゴーギャンの生涯ですが、彼は画家としての人生を歩むために、家族を捨て、タヒチに向かいます。

上記の議論に引きつけると、家族を捨てるという点でゴーギャンの選択は「道徳的なものではない」ことは確かですが、「自身の生き方の追及」という意味ではその選択が「『倫理』の問題」であることもまた確かであるとされています。

ゴーギャンはもしかしたら、自分の利益のために他人を傷つけても何とも思わない「完全無欠の利己的行為者」であったかもしれない。しかしここでは、我々の大半と同じく、完全には利己的にも利他的にもなりきれない人物であったとしておこう。その場合ゴーギャンは、家族を捨てることに良心の呵責を感じたはずであるし、甘んじて非難を受け入れただろう。しかし、彼はそれでも、一人でタヒチに行って画業を突き詰めることを選択し、結果として、その地で後世に残る数々の絵画を生み出した。つまり彼は、道徳的考慮を踏まえつつ、「芸術」という一般的には道徳の範疇に入らない価値を追求することを、みずからの生き方として選び取った。(241ページ)

個人的にはクソ野郎だと思いますが、余人をもって代えがたい何かに突き動かされていたのなら、彼の行動も理解できる点は(すこしは)あります。

それがゴーギャンにとって切実な(倫理的な)課題だったというわけですね。

行為者の置き換えのきかなさ・かけがえのなさ

ここまでの紹介で少し触れていますが、古田先生が倫理(学)を展開するうえで重視されるのは「行為者の置き換えのきかなさ・かけがえのなさ」です。

個々人の倫理的な課題が代替不可能である以上(自分の代わりにゴッホがタヒチに行ったところで、ゴーギャンの切実さが解消されるわけではないのは当然です)、万人が客観的にみて正しい行為=「道徳」に回収されない領域が残ります。

「何をすべきか」という倫理的な思考は、人格の個別性が消去された公平な視点においてのみ展開されるものではない。我々の人生はそれぞれの歴史を有し、それぞれの実質をもつのであり、人格の個別性というものが、倫理的な思考を構成する重要な要素となっている。…人は実質的な生活を送る以上、どこかで、そうした公平な視点とは両立しない偏った視点にも立つのである。(247ページ)

ここまでの議論を本記事に引きつけて論じなおすと、「書店にヘイト本が置かれるべきではない」という言説は「道徳」の領域に、「来てくれる人に向き合う」という店頭の文脈は「倫理」の領域に位置づけなおすことができると思います。

倫理の立脚点となる「行為者の置き換えのきかなさ・かけがえのなさ」はそのまま、第3節における個々の本を手渡す現場における「その場所ごとの文脈」と見做すことができるでしょう。

つまり「書店とヘイト本」という問題は、セレクト書店や総合書店といった一般的な「個別性が消去された」言葉で(だけで)なく、個々の具体的な名前をもった地域、個々の具体的な店頭における「実質的な」営みの中でこそ検討しうるテーマではないか、というのが本記事が提案する立場です。

もちろんこうした議論は、それぞれの問題は常に個別的な視点=「偏った視点」でのみ検討するべきであるという立場を意味しません。

そうした事例として古田先生は「相対主義」や「当事者主権主義」を例示され、丁寧に批判されています。

本記事に引きつけて言うと、つねに「その店に来てくれる客に向き合うこと」だけが(倫理的には)正しいわけではないということになるかと思います。

割りきれなさの中で行為する

古田先生が距離をとるのは、「実質を欠いた原則論ないし一般論を個別の問題に対して天下り的に適用する」(248ページ)思考です。

別のいい方をすると、「個別的な視点こそが重要である」という基準を自分の領域を越えて画一的に当てはめることは倫理的な思考とは呼べないということかと思います。

古田先生の「倫理学」の焦点は、「偏った視点と公平な視点が調和しない事例において、どちらを選択しようとしても葛藤を覚えること、そして、実際に選択した後には後ろめたさや自責の念が残る」領域、つまりは「割りきれなさの中で行為する」点にあります(249-250ページ)。

第3節で触れた橋下徹的現場主義(現場を知らない人間は文句を言う資格などない)は、その意味で倫理的ではない=割り切った立場として否定されるかと思います。

古田先生にとって「倫理学」は、画一的で一般的な正しさ(だけ)を求めるものでも、個別的な「偏った視点」への居直りでもありません。

倫理学とは、理論や原則に個別の問題をあてがって答えを出力するという、単純な作業ではありえない。個別の問題の複雑さや当事者たちの「傷」をそれとして受けとめ、そこに出てくる様々な概念の意味や概念間の関係性を明らかにし、偏った視点と公平な視点を共に視野に入れながら、論点を明晰に取り出していく必要がある。それはまさに、具体的な問題ごとに実地で行われる、手探りの探求である。(257-258ページ)

同書の最後の考察は、クッツェーの『動物のいのち』における主人公の「言いよどみ」や、魚を殺め続けることで生きてきた老いた猟師の「傷」や「祈り」についての言及で締められていますが(とても美しい考察なので本記事で興味をもたれた方はぜひ同書をお読みいただいたいのですが)、「書店とヘイト本」をめぐる本記事の結論も、明確ではない、「割り切れない」ものになるかと思います。

すでに第3節でも述べていますが、あえて述べなおすと「ヘイト本が置かれるべきか置かれないべきか、あるいはどの書籍をどのように置くべきでどの書籍はどのように置かれないべきかは、個々の店頭の具体的な文脈を踏まえたうえで一緒に考えてほしいですというお願い」になります。

それこそ「具体的な問題ごとに実地で行われる、手探りの探求」(のお願い)です。

長い文章を読ませたあとの結語としては、貧弱で歯切れが悪いうえに弱腰で恐縮ですが、ご査収いただければ幸いです。

とりあえずのまとめ

以上、永江さんの『私は本屋が好きでした』をめぐる議論を題材に、「書店とヘイト本」というテーマを、とくに書店店頭の論理に焦点化しつつ論じました。

第3節でも触れましたが、私の書店経験は大規模総合書店(しかも非正規雇用)に限られます。

本記事を読まれて、書店店頭にある別の文脈・別の論理にお気づきの方は、ぜひ追加・修正・批判いただければ助かります。

また第4節では倫理学の著作に触れましたが、もちろん書店の日々は倫理的行為ではなく商行為です。

その意味において本記事の考察は、書店の店頭になんらかの倫理や規範を求めるものではなく、あくまで「書店とヘイト本」というテーマの整理を意図したものにすぎません。

新年早々、長文にお付き合いいただき誠にありがとうございました。

本年も引き続きご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

<脚注>

*注1→もう少し正確にいえば、そうした分断線は事実として(あるいは潜在的に)すでにあるのですが、永江さんの引かれた線に沿ったことで生まれる対立は好ましいものではないため、より慎重に議論されるべきだと考えています。(この点については別途記事化します)

*注2→このあたりについて詳しく知りたい方は、樋口直人『日本型排外主義』や伊藤昌亮『ネット右派の歴史社会学』、読みやすいところでは倉橋耕平『歴史修正主義とサブカルチャー』(ただし大澤聡『批評メディア論』とセットで読むこと)あたりがオススメです。

計量的な裏付けを知りたい方は辻大介「計量調査から見る『ネット右翼』のプロファイル」をご参照ください。

*注3→厳密にいえば、永江さんの書籍の中にも、同書の主張が表現規制につながることや多忙な書店を批判することについてのいくつかの「留保」や「迷い」の表現はちゃんと書かれています。ただ、それが議論の展開の中で主張に厚みをもたらすものとしてはほとんど機能せず、結論部に至っては、まるでそうした逡巡がなかったかのような紋切り型に落とし込まれてしまう点に、長年の読者として苦いものを感じます。

*注4→以下で展開する議論は「ヘイト本を置く書店の擁護論」であると読まれるかと思いますが、それは部分的に誤解です。私が以下で擁護したいことは、「なんやかんや言ってもヘイト本を置いてる時点で差別に加担してるやないか」の一言に抗することができるようなものではありません。それが反差別運動の高まりの結果か、あるいは経済的な要因によるものかは分かりませんが、私(たち)が守りたいものはおそらくいずれ失われます。失われる前に、失われる前提で、とある未完のプロジェクトが書店という場所にありえたという話を私は信頼できる人たちとともに書き残したいと考えてこの記事を書いています。

*注5→何度でも繰り返しますが、この「お願い」は出版関係者、あるいはすでに「書店文化」に何かしらのコミットをしている方に向けてのものであって、「ヘイト本」から被害を受けた方々に向けたものではありません。

ここで述べていることは、「人に協力してほしいのならば相手の理解を得られるような言い方にしないと」というトーン・ポリシングを意図したものではありません。被害は被害としてそれ固有の権利で語られるべきであって、加害者への配慮など何も必要ありません(私が言うまでもなく)。

*注6→この点について言及したもので一般に手に取れるテキストとして、直近では『ユリイカ 2019年6月臨時増刊号 総特集=書店の未来』に収録された矢部潤子さんのインタビュー記事「本を選ばない」が挙げられます。セレクト書店経営者やカリスマ書店員の手記といったものに書籍化が偏るのにはしょうがなさもありますが、普通の総合書店の経営者や、業界に現れては短期間で辞めてしまった非正規雇用書店員のエスノグラフィーも私はもっと読みたいなと思っています。

*注7→「選ぶこと」でもたらされる、ある種の喪失について。

本記事では敷衍しませんでしたが、業界外ではほぼ好意的にのみ語られる「選ぶ書店」について、もう少し留保付きの議論があっていいかと思っています。様々な反発があった永江さんの議論について、総合書店・街の書店・セレクト書店それぞれの役割の違いを強調した「みんな違って、みんないい」的な落としどころがあるかと思いますが(日野店長のその後のコメントもそこに分類されるかと思いますが)、そこに落とし込む前に、それぞれの役割がどのように違うのかについてもっと深堀りする必要があると思います。

そうした時にいま一度留保して考えてみたいのは、永江さんやその支持者の一部にある、Amazonへの謎の高評価です。

この点は「バニー@Captain・bookseller」さんがすでに指摘されていましたが、もし「ヘイト本」の氾濫を危惧されるのなら、まず量として最も大量に販売しているのはAmazonです。

にもかかわらず、永江さんの批判はそうしたネット書店を奇妙に迂回していきます。

考えられるのは、普段「ヘイト本」を検索しない人はAmazonからそうした書籍をレコメンドされないので、隣国への憎悪を煽るような表現物が「目に入らない」ということでしょうか。

反面、リアル書店は店頭に行くだけで、とくにそうした書籍が売れている場合は、新刊台や平台を通して「目に入ってしまう」。

だからこそ、「目に入らない」Amazonは批判の対象にならず、「目に入る」リアル書店は批判の対象になる、というわけですね。(*注7-1)

このあたりの含意を正確に展開できるだけのメディア論的な蓄積が私にはないのですが、思い当たるのは上記のような「リアル書店の購書経験」は「紙の雑誌の読書経験」とどこかパラレルな関係にあるのではないか、ということです。

気になる特集が読みたくて買っただけなのに思ってもみなかったような情報を見つけてしまう雑誌というメディアと、ほしい本があって立ち寄っただけなのに自分が知りもしなかったような本に出会ってしまうリアル書店。

同様の事例は、「アーティストの一つのアルバムを曲順に聴く」といった視聴経験などにも当てはめ可能かもしれませんが(perfumeの「GAME」の収録曲は「ポリリズム」や「Baby cruising Love」などのシングル化されたものよりも「セラミックガール」が名曲だと思います)、こうした経験がYouTubeやストリーミング配信の拡大で失われていくように、様々な情報があつまる雑誌、および雑多な書籍が置かれる総合書店というメディアが、時を同じくして同様の困難に直面していると述べることも可能かもしれません。

自分の気に入ったものだけが目に入るセレクト書店と、自分の気に入った書籍だけをレコメンドしてくれるAmazon。

政治環境やメディア環境全体の変動のなか、そうした「選ばれた読書・言論空間」に住まうことが避けられないことだとすれば、それらが「もたらしてくれるもの」と「遠ざけてしまうもの」、その両方をせめて私たちは意識しておく必要があるのではないでしょうか。(*注7-2)

*注7-1→他に思い当たる理由と言えば、『ユリイカ 2019年6月臨時増刊号 総特集=書店の未来』に収録されたインタビュー記事「Amazonのサイトはなぜ使いやすいのか」において、Amazonジャパン統括事業本部長・村井良二さんのお話の聞き役が永江さんだったこと等が考えられますが、それはさすがに穿った見方すぎるかと思います。

*注7-2→こうした前提を踏まえたうえで「内沼晋太郎」さんのツイートを読むと、また別の対立軸が見えてくるかと思います。

<おもな参考文献>

高瀬毅『本の声を聴け──ブックディレクター幅允孝の仕事』文藝春秋、2013年。

永江朗『私は本屋が好きでした──あふれるヘイト本、つくって売るまでの舞台裏』太郎次郎社エディタス、2019年。

ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会編『NOヘイト──出版の製造者責任を考える』ころから、2014年。

古田徹也『それは私がしたことなのか──行為の哲学入門』新曜社、2013年。

明定義人『〈本の世界〉の見せ方──明定流コレクション形成論』日本図書館協会、2017年。

山口定『ファシズム』岩波書店、2006年。

『現代思想2018年12月号 特集=図書館の未来』青土社、2018年。

『ユリイカ2019年6月臨時増刊号 総特集=書店の未来』青土社、2019年。