江戸っ子・山東京伝の「親しみ」戦略 銀座花伝MAGAZINE Vol.62

#山東京伝 #江戸 #出版 #戦略 #起業家 #アートディレクター

明け方に中央通りの真ん中に立って、世界カメラのように街を360度見回してみる。江戸時代、銀座5丁目の西方向には呉服大店「恵比寿屋」があった、振り返って4丁目角には同じ呉服の大店「越後屋」があったのか、などと想像してみる。同時代に銀座の1丁目界隈には山東京伝の「煙草屋」が店を開いていて、人気の歌舞伎役者や名高い遊女たちが押し寄せ、さぞかし賑やかな話し声が響いていたことだろう、などと楽しい空想をしてみる。

あれから300年、まだ300年しか経っていないとも言える。

山東京伝が銀座に落として行った、現代への置き土産を探しに出かけてみる。

機知と才気。滑稽と洒脱に富んだ起業家・山東京伝。戯作者や浮世絵師、狂歌師をはじめアートディレクションを通じて、江戸の街に旋風を巻き起こした人物だ。その彼には戦略があった。「物や人を相性よく組み合わす」「商品とマーケットをうまく融和させる」「異なる物同士を起爆させる」などなど、それを持って「親しみ」戦略と呼びたいと思う。

山東京伝の才気の奥に潜む、現代にも通じる驚く戦略を解き明かしてみたい。

銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に棲息する「美のかけら」を発見していく。

尾張角町は今の銀座4丁目と5丁目の交差点にあたる。まさに

銀座のメインストリートだった。ここから程近いところに京伝の

煙草屋はあった。

1.江戸っ子・山東京伝の「親しみ」戦略

はじめに

江戸時代後期、銀座(現在の銀座1丁目あたり)で煙草屋の商いをしながら、大人気作家として黄表紙、洒落本など戯作を嗜み、浮世絵師として連歌師として、さらにはアートディレクターとして多彩な才能を発揮、ベストセラーを世に送り出した人物といえば、山東京伝(さんとうきょうでん)である。

機知と才気。滑稽と洒脱。京伝の才能を表わしたら際限がないが、筆者は彼の奥に潜む人間に対する「親しみ」こそが人格を超えた彼の戦略の本性ではないか、と考えている。そして、密かにその戦略のことを「親しみ」戦略と呼ぶことにした。

この「親しみ」だが、いわゆる「親しみ易い」と言う性格を表すのとは異なる意味で使っている。あくまでもビジネスでの戦略の意味でのことだ。

山東京伝が戦略的に手がけた数々の事業、作品群。その代表的なものをご紹介しながら、彼が近代の人々をも唸らせるビジネス感覚について、「親しみ」戦略の視点で捉え直してみたい。「親しみ」の正体に行き着いた、思考の流れをも「おわりに」でご紹介する。

江戸っ子の代表は、山東京伝

江戸っ子とは、根生いの江戸住民であることを自負・強調する際に多く用いられる言葉だ。それも武士ではなく,おもに町人の場合。 江戸っ子は,物事にこだわらず金ばなれがよく,意地と張りを本領とし正義感が強いが,反面,けんかっ早くて軽率だといわれた。

歴史学者の西山松之助氏は「江戸っ子」の定義を体現している人物こそ山東京伝だと喝破したことで知られる。江戸っ子とは「江戸城の近くで生まれ育った」「金離れがよく物事に執着しない」「育ちがいい」「日本橋を見て育った」「いきとはりを本領とする」「正義感が強い」人物を指すのだが、その特性を見事なまでに典型化した人物が山東京伝だというのだ。

しかし本来の江戸っ子の定義の「けんかっ早くて軽率」は、山東京伝には当てはまらなかった。「育ちの良さ」がその気質を封印させていたのだろう。

山東京伝は、深川の質屋の息子として生まれ、本名を岩瀬醒(いわせさむる)と言った。幼い頃から三味線などの音曲や浮世絵を稽古し、やがて浮世絵師になる。北尾重政を師として学ぶがその才能はあっという間に絵師を突き抜けてしまった。鋭さのあるユーモアのセンスで、黄表紙の最高傑作の作者となり、優れた洒落本を作り、膨大な読本を書き上げ、ファッションや街の様子を描いた風俗史の著書まで残した。

寛政の弾圧を切り抜け生き延び、その逆境をバネに銀座の煙草屋としてさらにマーケティングを駆使して商売を進化させた。簡単に辿ると、常に新しい挑戦をし、熟達した審美眼と技量で課題をやり遂げ、時代を走り抜いた人物だった。

*黄表紙とは、江戸時代中期に刊行された草双紙。絵を主として会話や簡単な説明で筋を運ぶ滑稽(こっけい)文学。

*洒落本とは、江戸中期、主に江戸で刊行された、遊里での遊びと滑稽(こっけい)を描写した読み物。

銀座商人・山東京伝の魅力↓

黄表紙を「進化」させる戦略

山東京伝は、戦略的に物を創る人物だった。それをまず、黄表紙製作の中で見てみよう。

黄表紙には、大きく分けると二つの流れがある。一つは江戸草子(赤本・黒本・青本・黄表紙・合巻を総括したもの)という伝統の流れの、庶民教育の準教材の面(庶民教育の正教材の往来物を助け、副読本として情操教育の役目)と、他は、成人の鑑賞する茶食った短編小説の面である。恋川春町の「金々先生栄花夢」(安永四年作)などは成人専用の黄表紙で、その後の天明元年から天明三年以降は概ね子供向けの作品だった。元来、江戸草子のスタートは、漢籍素読や往来物、寺子屋教育の無味な倦怠感を中和する副読本の使命があった。出版の自由化に連れて、成人がその道を横取りした感があった。

山東京伝はこの時期に、「娘敵討古郷錦」(むすめかたきうちこきょうのにしき)(安永9年作)の処女作を書いている。ストーリーは首尾整然たるもので、昔ながらの作風で黄表紙的感覚、つまり事実との間に特に、曲げや、変化を取り入れ、拡大し、縮小し傾倒・入りまじりなどの方法をとる工夫は一切しなかった。江戸草子のスタートに、まずは作品を後戻りさせて原型に近づけたいという色合いが強い作品だった。

その二年後に、「御存知商売物」(ごぞんじしょうばいもの)(天明2年作)を出版し、文壇を驚倒させた。京伝はこの作品を出すにあたって、江戸草子本来の使命に帰すために、史的研究を重ねて、その流れの中に絵本文学として発展した足跡を見つけ、時代によって色彩・内容・好みなどに変化が起こっていた事実を突き止める。その結果、江戸草子の進化的発展を確認した上で、京阪文学(上方文学)に対する江戸文学という対立軸を明確に据え、「江戸っ子」による「おらが黄表紙」という江戸町衆の共同社会感情に訴えながら、陰謀ものにまとめたのだ。

【御存知商売物】あらすじ

作者は机により、眠っている。八文字屋本が行成(こうぜい)表紙の下り絵本と謀り、青本その他の地本にケチをつけようとする。まず、赤本・黒本を抱き込み、青本の妹の柱隠し(はしらかくし)が、一枚絵と恋になったので、黒本たちに柱隠しを盗み出させる。そして、一枚絵には「青本が君を突き出す腹だ」と告げる。一枚絵は怒り、青本と決闘しに出かけたところ、吉原土手で会った唐詩選・源氏物語がなだめ、取り持って柱隠しを一枚絵の妻にする。陰謀の張本人の八文字屋本・行成表紙の下絵本などは、腰張りや無駄書きの紙にされ、徒然草が地本(じほん/江戸出版の絵本文学)たちに命令し、雙紙問屋の商売物は、中睦まじく繁盛するとみたのは夢であった。

『岡目八目』(おかめはちもく)という黄表紙評論本で「御存知商売物」が評判をとった。当時文壇の大御所的存在だった大田南畝(おおたなんぽ)による、評価は次のようなものだった。

●「作者・京伝とは仮の名。まことは紅翠斎門人政演丈(まさのぶじょう)と蜀山人を紹介している。(当時、画工政演の名が世に通り、京伝名は処女作で使っただけで公然と名乗るのはこの作品が初めてだった) ●登場人物が本づくしの発想が実に愉快

●洒落が巧妙である。

●絵組み(画面構成)や注意が細密。

●黄表紙的の間隙を盛った場面が、それぞれ緊張していて無駄がなく、山を巧みに並べている。

すでに前年に出された「福寿草」(蜀山人=太田南畝著)で、鳥居清長に次ぎ第3位に位置づけされていた画工・政演は、この「岡目八目」では清長に次いで2位の格付けとなった。作家としては、恋川春町・明誠堂喜三二・芝全交についで、第4位に位置づけされ、その他の先輩の上に置かれた。新作家が一躍文壇の元老と膝を交えることになるこの抜擢は、多くの戯作者を志す者にとってその才能を羨む存在となった。今日で言えば、芥川賞、直木賞受賞を瞬く間に得たようなもので、その後創作に弾みがつき、取材、趣向、表現に苦心工夫を繰り返し、次への飛躍の基礎を固めて行った。

自らをメディア化する戦略

新進作家・京伝は、凝り性と時流を見抜く目を頼りに、飛躍に次ぐ飛躍を遂げていき、文壇と読者に息詰まる思いで見守らせずにおかない戯作者になって行った。

山東京伝の町人的な知性と柔軟な強さは、「自らをメディア化」するという、近代的人物の証でもあった。

それを端的に表しているのは、黄表紙の最高傑作と言われている『江戸生艶気蒲焼』(えどうまれうわきのかばやき)という作品だ。艶二郎というキャラクターを創造し、その艶二郎に最先端のファッションを纏わせ、吉原の遊びを体現させ、「本(メディア)の世界をなぞって生きる町人」を演じさせたのだ。

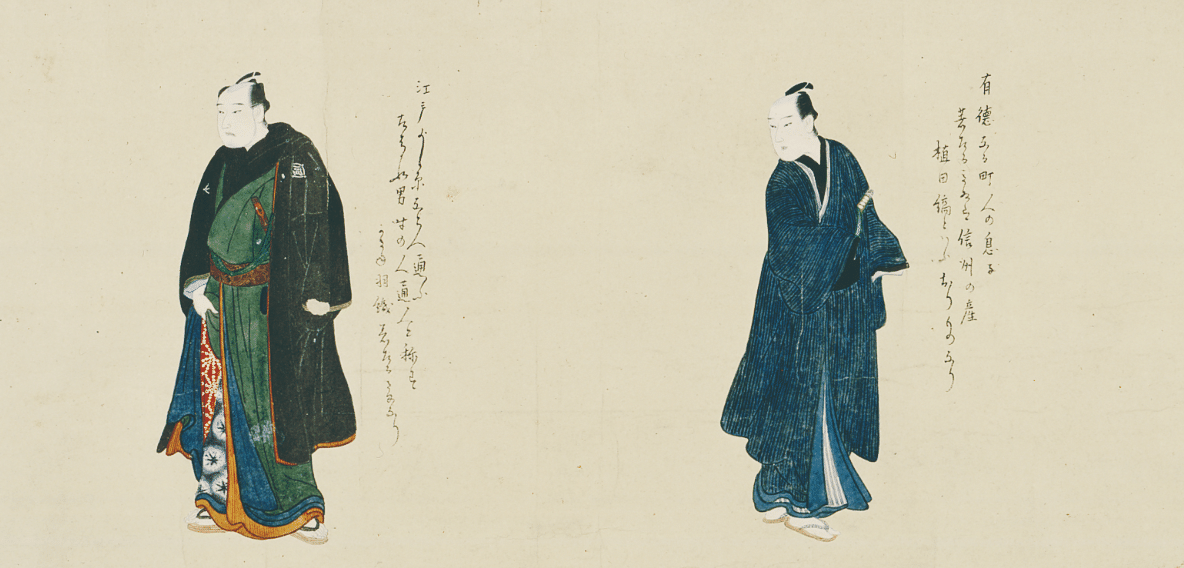

艶二郎は山東京伝そのものであるが、しかし同時にそのものではないことは誰でもが知っていた。その肖像画から山東京伝が細面の美男子であったことは、江戸中が知っていた。

ところが艶二郎はそれとは対象的に丸顔で鼻ぺちゃの子供顔で、眉の間が離れていて間抜けだ。

山東京伝は「艶」「通」「粋」を「笑」の器に入れてみせたのだった。通常ではあり得ない「ダンディ」の対局にある「笑い」と共に、艶二郎をテコにして江戸の美意識を突き放して笑ってみせた。とんでもない才能だ。

作品のテーマは、『焼餅噺』(安永9年)の焼餅や、『息子部屋』(洒落本・京伝作/天明五年)の遊興論(面白く遊ぶこと)の反対の側面を、実在の人物で具体化し、茶くりや、黄表紙的間隙を入れて、誇張した筋書きだった。

百万両分限者、仇気屋のひとり息子の艶次郎は、ブオトコのくせに自惚れ者だ。傾城・浮名との評判が世に広まることを望み、馬鹿の限りを尽くす。ついに、狂信心中を三囲で行ったところ、追い剥ぎに襲われ、素っ裸にされたが、それは親の狂言だった。やっと目が覚め、浮名と結婚する。

*傾城・浮名(けいせい・うきな)・・・美女・遊女の名前

漢書に美人を「一顧傾人城,再顧傾人国」と表現したのに基づき,古来君主の寵愛を受けて国 (城) を滅ぼす (傾ける) ほどの美女を指し,のちに遊女の同義語となった。

*三囲(みめぐり)・・・三囲神社(墨田区)、三囲稲荷社(みめぐりいなりしゃ)など、三囲という名のつく神社神社で参拝することを指す

作者京伝はこの時25歳。その若さで描く遊興の有様は、ひどく老熟した思想で、彼の頭の良さがうかがえる。虚名にあこがれず、傾城の真実を掴み、経済的に破綻をきたさないこと。「悪遊び」、「起請(ききょう/誓いを書いた文書)」、「ホリモノ(入れ墨)」、「心中」、「地回り(縄張りを仕切る者)」とのいざこざなどを心して避けることを説いている。これと「江戸生艶気蒲焼」は対当正方形の反対対当の関係として描いている。

巧妙なプロットで「江戸生艶気蒲焼」は、戯けたセリフや動作を程よく利かせたので、市中の江戸っ子たちは熱狂した。文学の短編としても完成度が高く、戯曲的な構成には、心理描写の色彩を浮かび上がらせた。クライマックスを漸層的に上昇させ、危局を遅らせる技で、心中場面を効果的に置くやり方など実に手が込んでいる。

絵や地の文章、詩がよく調和し、洒落本的なカラー、穿ち(世に知られていない裏話、世態、人情の機微)、風刺の針が適当なリズムで生地に潜み、こじつけやチンプンカンプンがなく、「道行興鮫肌」(みちゆききょうがさめはだ=艶次郎・浮名の道行セリフ)の名調子が織り込まれて、熱狂させる仕込みは見事だ。文盲の人が、この作品を見た時、その絵だけで、内容と面白さが十分に伝わったというのだから、画力と共にその奥深い簡潔な心理描写に驚かされる。

「流行語」を生み出す戦略

「艶次郎とは自惚れ者の代名詞である」

当時の江戸の人々はこう理解し、すぐに流行語になり、江戸から地方へと瞬く間に伝わっていった。艶次郎の鼻は京伝鼻(手ぬぐい合わせで披露されている)と呼ばれ、京伝自身のシンボルになった。

艶次郎手ぬぐい

京伝は自惚れの性格の人のありようを、次の二つに分類している。

①馬骨型(「繁千話」京伝作、寛政2年洒落本中の人物)

②艶次郎型(「江戸生艶気蒲焼」の主人公)

「馬骨型」は神経質風の自惚れ、「艶次郎型」は粘液質風の自惚れだ。現代の心理学・医学的な見解とも合致していて、京伝の人間観察の正確さに驚かされる。しかも、艶次郎の場合、感情生活の粘液質(非興奮性)は刺激に対して活発に反応しないが意志が強く耐久力がある姿を感じさせ、「楽しげな仮面の下の悲しい顔」のほろ苦さまでも想起させる。江戸の庶民の中でも感覚がかなり鋭かった人々の心まで掴んだのではないかと想像できる。

これほどの作品になると、社会への影響力はかなりの物だった。黄表紙文壇に連鎖反応のような運動を起こして展開した。すなわち、①艶次郎の子の方面へ、②作者京伝の方向へ、③類似性格の方面へと広がり、多くの作品が京伝および他の作家によって作られていく。例えば、①について見ると、艶次郎の実子の艶太郎を主人公として、『源氏物語』の光源氏に対する薫大将の関係に置き、物質による艶次郎の喜悦を悟入(悟りを開いて真理の世界に入る)によって艶太郎の法悦(エクスタシー)が起こると描いている。

浮気屋艶次郎が、恋の御取所(今日の結婚相談所)をはじめ、非常に繁盛する。ある高貴な姫君から浮気屋へ申し込みがあったので、今年蔦屋から刊行した『狂歌五十人一首』の本を持参したところ、姫君は十返舎一九のところに印をつけた。一九は支度してお邸に上がった。一九の被って行った面が落ち、その醜い顔が分かったため、真っ裸にされて追い返された。 「色外題空黄表紙」(ゑい女作/享和三年黄表紙)

「江戸生艶気蒲焼」の流行にあやかって、十返舎一九が「ゑい女」を仮の作家として、自己宣伝を行なった作品である。京伝の尻馬に乗ってこの作品が出ると、次から次へと模倣作品があちこちに現れている。

京伝は、今で言うベストセラー的才能を持った作家であった。当人は当たろうとしている訳ではなく、地道に、自己の欲するままに精進し続けていたことが、結果として当たるのである。才能の自然的な開花の結果だったわけだ。

ファッションを味方につける戦略

ここで少し、江戸時代のファッション模様(風俗)に触れておこう。

京伝の作品には当時の極め付きのファッションが事細かに描かれている。武士で黄表紙を描いた代表格の恋川春町との大きな差はここにあった。

つまり京伝の抜きん出た才能とは、ファッション(風俗)の見識が高いことであったのだ。

山東京伝は風俗の審美眼に長けていて、吉原へ通う戯れ男「江戸風俗図鑑」の序文などを手掛けている。それによると、この図鑑は寛政5、6年(1793、4年)頃の江戸の人々を写したものだと言われていて、当世風の粋な男たちが活写されている。黒無地と黄八丈の羽織を重ね、小袖は流行りの御納戸茶その下に紫の螺旋絞りと紅鹿子の襦袢をのぞかせる。首には黒縮緬

の竹田頭巾を襟巻きにして、通人を気取る、とある。

江戸は全国から人が集まって作られた新興都市だった。そこに集まった男たちは、多くは単身赴任の身の上。血気盛んな男たちがひしめき、喧嘩の絶えない街、そのような土地柄が意気地と張りを身上とする江戸っ子を産んだ。江戸の町が都市として成長を遂げ、生粋の江戸っ子文化が開花したのは18世紀後半、そこで、「いき」の美意識が育まれた。江戸風俗を著した喜田川守貞の「守貞謾稿」(もりさだまんこう)には、「京阪は男女ともに艶麗優美を専らとして、かねて粋を欲す。江戸は意気を専らとして美を次として風姿自ら異あり」と述べた。上方では「粋」を「すい」と読んだ。「すい」と「いき」は同じ漢字を当てながらも、ニュアンスに違いがある。

「京阪の粋は紅梅にして、江戸の意気は白梅」と喩えられたものである。

色彩の魔法を心得る

当時の遊里の百科全書「色道大鏡」の中には、「人を嫌わず、齢を嫌わざれば、男の至極の色として、第一に黒を次に茶色」を上げている。黒と言っても、藍を下染して墨を重ねた藍下黒や、檳榔子(びんろうじ)で染めて鉄媒染した憲法黒などさまざまである。江戸の吉原では黒や茶、鼠などが流行したと記録されている。

「四十八茶百鼠」と言う言葉がある。茶や鼠にはたくさんの色目があることのたとえであるが、江戸幕府は奢侈禁止令(しゃしきんしれい)を度々出して、庶民の贅沢を禁じたため、紫や紅などの綺麗な色に染めることはご法度である。紫は昔から高貴な色とされ、紅一匁は金一匁と言われるほど高価であった。昔の染めは主に植物を原料としていたために、華やかな色が得られる色は植物は限られていた。

制限された中でも、京伝は微妙な色目の違いを絶妙に組み合わせ、アートディレクターさながらに色の世界を楽しませる仕掛けを試みている。

人々の心を湧き上がらせた、江戸の色の代表といえば、「茶」「鼠」「黄八丈」だった。

流行の主流「茶」

洒落・粋を好む江戸の町人の色彩感覚に適合し、多彩に染められた「茶」は、流行色の主流だった。文政13年(1830年)刊行の「喜遊笑覧」によれば、享保から天明期(1716年〜1789年)の間に「黒鳶」(くろとび)、「黒媚茶」「栗梅」「藍海松茶」「千歳茶」「煤竹」などが好まれたという。他にも人気の歌舞伎役者が芝居で身につけ人気が出た「路考茶」「梅幸茶」「芝翫茶」「團十郎茶」「高麗納戸」などがある。

色相鮮やかな「鼠」

茶に劣らず流行色だった「鼠」は、江戸中期から多彩を極め、後期から末期にかけてさらに色相が増えたと見られている。渋い色ではあったが、人々は微妙な色の違いを楽しんでいたようだ。鼠には「素鼠」「利休鼠」「銀鼠」「白鼠」をはじめとする色があり、「諸色手染草」には、茄子の木あるいは胡桃を焼いた炭の粉と豆汁を用いると記されている。

通人たちが好んだ「黄八丈」

江戸の通人たちは好んで、黄、樺、黒の3色を着用したようだ。格子や縦縞模様が特徴の「黄八丈」は、八丈島を代表する手作りの民芸品として現在人にも親しまれている。他にも黒八丈、鳶八丈がある。

髪型のこだわり

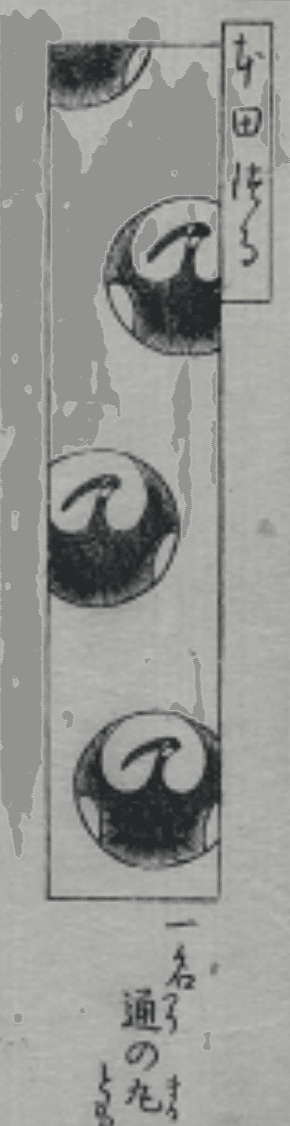

粋な男たちは髪型にもこだわりがあった。明和・安永(1764年〜1781年)ごろに流行したのは本田髷(ほんだまげ)額を大きく剃り、鬢(びん)の毛を簾のように纏め上げ、鼠の尻尾のように細く作った髷を元結で高く結いあげて、刷毛先を前方に折り曲げて月代(さかやき)に添えた。

当時江戸には、今で言うメンズファッション雑誌なるものが既に存在していて、紙面には流行の本田髷のバリエーションの数々が絵入りで紹介されていた。「古来之本多」、「円髷」、「五分下」、「浪速(おおさか)」、「令兄(あにさま)」、「金魚」、「舟底」など見事なこだわりで、町の男衆を魅了していたことが分かる。

流行の髪型を維持するのも楽ではなかった。山東京伝『通言総籬』(つうげんそうまがき)には、「髪は吉原本多、諏訪町のおやじが抜いた額、2日目のさかやき」とあって、浅草諏訪町の髪結い名人のもとへかよいい、額はムダ毛がないようにしっかり抜いてもらい、月代は剃った当日よりも2日目が最高である、と認めていた。

風俗をオシャレパロディにする戦略

その風俗を眺めながら、京伝はそこにユーモアを加えるにはどうしたら良いか、彼にとって「おしゃれに笑える」がキーワードだったようだ。

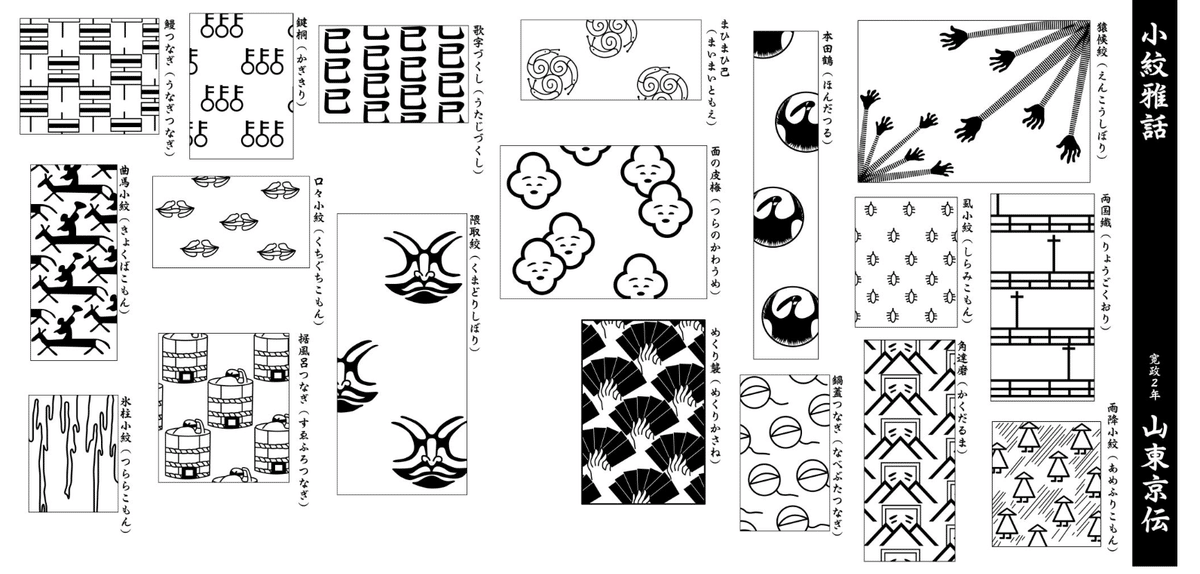

『小紋雅話』は寛政二年(1790年)蔦屋重三郎により出版された小紋模様見立絵本である。特に山東京伝の小紋集は好評で、天明4年(1784年)「小紋栽ざい」、天明6年(1786年)「小紋新法」に続き3冊目に出版されたのが『小紋雅話』だった。

江戸の町衆の大好物、洒落を効かせたセンス炸裂のデザイン小紋集である。実際にこの柄の着物や手拭い、小物が市中に出回ったと言うのだから、その熱狂ぶりが分かると言うものだ。

小紋雅話には江戸人の豊かな発想力と笑いを求める明るさ、大らかさが詰まった図案が156案描かれているが、ヒット作の中でも秀逸なのは「本田髷」をテーマにデザインされた滑稽画である。2階の書斎の欄干から市中の往来を眺めていた京伝が、本田髷が下にゾロゾロと並んで歩いているのを観て、着想したデザインだという。その本田髷をめでたい「鶴」に見立てて、「本田鶴」と題したデザインを作り上げた。現代でも、そのモダンさが受けて、着物の柄に絵染めする人もいるそうである。笑いにモダンを入れる才覚は、京伝だけが持ち合わせた多彩さだったのだろう。

起業家・京伝、「煙草入れ」を売る

最後にもう一つ、起業家としての京伝の働きについて触れておこう。

戯作者、洒落本作者、狂歌師、浮世絵師、デザイナーなど多くの顔を持つ京伝が、起業家として銀座に煙草屋を開業した。

京伝33歳の時のことだ。開業した「新形紙煙草入新店」は文字通り、煙草と煙草入れを売る店である。当時の江戸の喫煙率は9割を超えていたと言われ、その需要を見込んでの業態選択だった。

当然同じ業態の煙草屋は江戸中に数多く点在していたため、「他に誰もやっていない」煙草屋にすることが重要だと彼は考えた。

京伝は、まず目玉商品を煙草自体ではなく「煙草入れ」として、比較的値の張る布製、皮製の煙草入れを主軸に、京伝デザインの煙管(キセル)を加えた。とはいえ手軽に買える低価格のものも加え品揃えの幅の広さを売りにしたのだ。

江戸洒落人の「煙管」アクセサリー

実際のところ、当時の江戸の男衆の必携アイテムは、「煙草入れ」だった。

京伝のアクセサリーに関する審美眼は実に豊富で見事だった。

『当世風俗通』び「下乃息子風」という書物の中に、事細かに当時の煙草入れの種類・使い方について記述がある。「(帯)をゆるく締めて而して横にひろき煙草入れを下げる。この煙草入れ種類多し。広東しま、菖蒲革、しまビロード、さらさ染、まずはこのたぐひ」とあるように、粋な男はアクセサリーに趣向を凝らした。煙草入れには、間道やビロード、更紗のような渡りもの染織品を初め、金唐草、染韋(そめなめしがわ)、さらには、手提げ緒や諸締の材質を吟味するのが常だった。

中でも「煙管(きせる)」は、趣向を凝らした煙管の数々が江戸後期にかけて続々と登場してくる。金属を用いる雁首と吸口に彫り物や象嵌を施し、雁首と吸口をつなぐ羅宇(らお)は竹が多いが、中には黒檀のような高級素材を用いたり、蒔絵を施して贅沢を楽しんだ。

「印籠」は、常備薬を入れた携帯用の薬入れ。江戸時代の初めから武士や富裕な町人たちが使用した。三段から五段重ねの扁平な小型の容器に、蒔絵・螺鈿などの精巧な装飾が施され、両脇に丸紐を通して、その紐の上端に根付けを結びつけ、根付けを帯に挟んで携行した。

その「根付け」は、象牙や珊瑚、瑪瑙(めのう)など、素材に懲り、彫刻に贅を尽くした細工ものとして発達した。『装剣奇賞』(天明元年/1781年)によれば、当時は印籠工37名、根付け工54名の名前が載っており、印籠や根付けには作者の名を銘を入れることが多く、名工の名前を冠したブランド化が進んでいた様子が分かる。

見識高い京伝は、そうしたブランド名工の煙草アイテムを幅広く揃え、客が「京伝の店に行けば、オシャレな煙草入れが見つかる」と言う評判を取っていったのである。

「謎絵とおみくじ」マーケティング戦略

求め易いものから高級品まで、幅広い煙草入れを揃えた京伝。さて、これを「他の店にはない」商品としてどうやって売るか、つまりマーケティングに知恵を絞った。浮世絵師としての画力と戯作者としての文章力を使って商品の物語を制作し、宣伝し、最後に少しのユーモアを振りかけるという戦略を練った。

まず手掛けたのは、購入した際に「煙草入れを包む包装紙」だった。謎絵入り引き札の形をとって、客が商品を開けた時に中から謎解き絵が出てくると言う仕掛けだ。きっとこれを見開いた客は、買ってきた煙草入れはそっちのけでこの謎解きに食い入ったに違いないことが想像できる。それほどに、絵柄の豊富さ、ワクワクが止まらない商品の秘密明かし、駄洒落など山東京伝の才能躍如と言うしかない。

これだけで、山東京伝の煙草入屋は市中でオンリーワンの商店となったわけだが、その上に彼は最後のトドメを刺した。オマケをつけたのだ。愛宕山のおみくじをその中に潜ませ、客を仰天させ、喜ばせた。当然のことだが、京伝の店には、この「謎絵入り引き札」欲しさに客が殺到した。

実の所、京伝は煙草のラベルまでデザインしていた。つまり、広告だけでななく、商品のデザインから販売戦略の一部始終を全て自身ひとりで行なっていた。このことが京伝は江戸のアートディレクターと言われる所以である。

謎絵入引き札 謎解き訳↓

【京伝「謎絵入引札」謎解き】全文 京伝が、寛政5年に「煙管と紙煙草入れの店」を開店した時の引き札。物語と駄洒落と洒脱な絵に溢れる引札の謎解きをしてみよう。 〈右行から順番に〉 ◆初めの3行文字。「当冬、新形紙御煙草入品、売出し申候」とある...

Posted by 江戸銀座のマルチ・メディア・クリエーター 山東京伝 on Saturday, February 3, 2024

京伝の戦略の本質

京伝の人柄と才能について加えておこう。

起業家であり戯作者だった京伝の活躍は大変なものだったが、多忙さにもかかわらず、店先に常に座り、店の「看板男」であり続けた。京伝に弟子入りを懇願した曲亭馬琴が(弟子入りは断られていた)は、頼まれもしないのに、京伝店のPR黄表紙『曲亭一風京伝張』を出版し、京伝店の煙管と煙草入れを擬人化して恋物語に仕立て、巧みに京伝の宣伝につとめている。ほとんど宣伝色の強い読み物でありながら、売品として人気を博したという逸話がある。

奥の帳場に座っているのが京伝である。鼻が獅子鼻になっている。先述したが、これが京伝の名を一躍有名にした代表作『江戸生艶気蒲焼』の主人公・艶次郎にあやかったもので、この鼻を「京伝鼻」と呼んで、大いに流行させた。

そして、当時の世相を反映して話題になった時代物作品についてひとつ。

京伝の黄表紙の特色は「画文一体となった面白味」であることに間違いないが、さらにそこに動的でユーモアに満ちた構図が加わる。その代表作が、平将門が6人の影武者を使ったという伝説をベースに田沼意次・意知親子の失脚事件を戯画化した『時代世話二挺鼓』だ。将門と藤原秀郷の対決場面。「オレ、ホントは姿が七つあるんだぞ」と脅しにかかる将門に「なにを、こっちは八つあるんだ」と秀郷が対抗する。右から迫る将門、左から反撃する秀郷。リズミカルな構成で、絵を見るだけで楽しい。こうした躍動感の中に読者を引き込んでしまう力量が山東京伝の凄さだった。

才能の裏に潜む「親和性」

さて、この辺りで、テーマの「親しみ」戦略に話を戻そう。

最初に筆者は彼の奥に潜む人間に対する「親しみ」こそが戦略の本性ではないか、と書いた。繰り返しになるが、この「親しみ」だが、いわゆる「親しみ易い」と言う性格を表すのとは異なる。あくまでもビジネスでの戦略に近い意味で使っている。

「親しみ」をさらにビジネス用語に近づけて表現すると「親和性」と言うことになる。 複数の対象同士の相性を形容する際に使われる言葉だと理解している。

国語辞典的に見ると「親和」という言葉は、ふたつの意味がある。

・互いになごやかに親しむこと。なじみ、仲よくなること。

・異種の物質がよく化合すること。

一般的には「物や人を組み合わせたときの相性のよさ」を表す言葉として認知されている。ビジネスの場では特に、組織と組織、商品とマーケット、戦略と組織など、組織をはじめとする複数の対象同士の相性がよいことを表す際に使われる言葉である。

例えば、「ヒット商品が生まれる条件は、斬新なアイデアとマーケットの需要との親和性の高さが不可欠」だとか、「一見全く違うタイプのように見える、彼と私の親和性は意外にも高いから、良いパートナーシップが結べる」などと使われることが多い。

その視点でもう一度京伝の仕事ぶりから生き方を凝視すると、彼の中にある戦略には「親和性」があるのではないだろうか、と思い至ったのだ。

優れた画力、卓越した文章力で作品を創作しながら、最後にはユーモアを振りかける手法。敵であろうと、真っ向から敵対する姿勢は取らずに、のらりくらり戦略で相手をかわし続けた。寛政の改革で出版統制を受け、見せしめ刑など手荒な処分を何度も受けたが、その度に柔軟にやり過ごした。身軽さや柔軟さから来る「親和性」は彼の持ち味だった。弾圧をした寛政の改革の張本人であった松平定信は引退後、京伝のファンになり数々の作品をコレクションしていたというエピソードを聞くと、いよいよ京伝の戦略の強かさを思い知ることになる。

細面で色男であったことで遊里でめっぽう人気の京伝だったが、遊女から慕われた本当の理由は弱い者に対する寄り添いだったのではないか。2度遊女を妻にしている生活ぶりからも伺える。特異な世界に潜り込むことを得てしていた京伝だったが、持ち前の「親和性」によって、遊里に深く関わることができたのだ。

本人は色男なのに、自分を主人公にした作品で艶次郎のような団子鼻、不男に描くのは、相手に身近な存在だと知ってもらうことを切望したからだったに違いない。

父親を大切にし、弟や妹を愛し養った京伝の人柄もさることながら、「親和性」を戦略的に駆け抜けた京伝の才能に改めて脱帽するしかない。

おわりに

少し話が変わるが、この「親和性」だが、2024年の現代なって進化人類学上、大変注目されてきている。昨年の夏に発表された、「人類繁栄の理由」が、「友好性」(親和性に近似)であると言う実験結果が発表された。

2023年、世界人口は初めて80億を超えた。人類はなぜここまで大繁栄できたのかの調査が行われる中で、太古の時代から刻まれた人類の“特別な本質”が関わっていたと言うのだ。

大繁栄の鍵となったのは、人類の知性。高度な文明を築き上げ、18世紀に始まった産業革命を機に人口は爆発的に増加してきた。が、理由はそれだけではなかったらしい。その理由を探るために、世界中でさまざまな実験が繰り広げられたが、中でもヴァネッサ・ウッズ (デューク大学 進化人類学部 研究者)による発見は関係者を驚かせた。

イヌによる動物実験を繰り返す中で、次のことが分かったという。

「動物たちから友好的であることがすばらしい生存戦略であり、成功するために重要だと学びました。自然界でも、群れの中が支配的であるより友好性がある方が、適応度や繁殖力が高まることが分かっています。」

そして、コンゴ民主共和国だけに生息している、ボノボという種族の実験を行った。ボノボとは、チンパンジーとの共通祖先から進化した類人猿である。

「チンパンジーとボノボの共通祖先が暮らすコンゴ盆地にコンゴ川が流れ込んだとき、チンパンジーは北側、ボノボは南側に生息し、彼らは川を渡ることができませんでした。

コミュニティーが隔離されたあと、自然淘汰がふたつの集団に作用し、長い時間をかけ、まったく異なる集団になったのです。」

詳しい実験経過は省略するが、簡単に説明すると、チンパンジーが暮らす地域は乾燥し食料が少なく、それを争うゴリラなどのライバルが多く生息していたという。そうした環境のせいか、力の強いオスが群れのボスに必要となり、時に激しくその座を奪い合った。子孫たちは、自然と攻撃性の強い性格になって行った。

一方、ボノボが暮らす地域には、ライバルがいないうえ、比較的食料も豊富だったため、争いをする必要がなかった。

力の強いオスは必要とされず、むしろメスや子どもに優しいオスが繁殖に有利となって行った。ボノボの群れではメスがボスになり、争いの少ないやさしい社会を継承しているという。

ウッズさんたちは、面識のないボノボを隣り合ったケージに入れ、片方のみにエサを与える実験を行った。するとエサを手に入れたボノボは、みずから見知らぬボノボに食べ物を分け与えるという、興味深い行動を示したという。

この実験結果から、私たちの種の祖先は、非常に友好的であることが分かるという。過密した都市で暮らせるのは、それが理由で、満員電車や渋滞した道路でも、いらだつ人もいるが多くは秩序に従い、ケンカになることはほとんどない。私たちが極めて成功した種であることに議論の余地はない。私たちが繁栄において成功したのは、協力する能力や、初めて会った人たちともうまくやっていく能力が備わっている種であるからだと結論づけている。

当然、これからも未来に生き残り繁殖できるのは、友好的な種だというのだ。

この話を聞いて、人類が持っている「友好性」を下敷きに、山東京伝が後世に遺したものの普遍性に気付いた。彼が営んだ「親和性」のある仕事、日常の育みは、未来を繁栄させる知恵につながっているとは言えないだろうかという気づきである。

今世紀中に100億人を突破すると予測されているわたしたち人類。300年前と現代につながる人類の本質に触れて、妙にワクワクが止まらないのは、筆者だけだろうか。

店の奥にいる京伝が、吉原の名高い遊女花扇(はなおうぎ)と話している。三代目瀬川菊之丞(せがわきくのじょう)、三代目沢村宗十郎(さわむらそうじゅうろう)、三代目市川八百蔵(いちかわやおぞう)の人気役者がおとずれたと描かれている。

2.銀座文化情報

◆50th Anniversary 山本容子展

ー愛めぐりの詩(うた)ーin セイコーハウスホール

銅版画家・山本容子氏の和光では4回目となる個展が開催される。画業50年を記念した今展では「祈りと癒し」をテーマに、25周年の節目に制作したシリーズ『エンジェルズ・アイ』から最新作の『哀しいカフェのバラード』まで、重層する愛のかたちを表現した作品を辿りながら、心の静けさを求める展観が繰り広げられる。

〈会期〉

2025年2月13日(木) 〜 2025年2月24日(月)

11:00-19:00 最終日は17:00まで

セイコーハウス6階 セイコーハウスホール

●サイン会2月14日(金)17:00~18:00

◎当日14:00より、会場にて書籍をお買上げのお客様先着50名へ整理券

●ナイトギャラリーツアー2月14日(金)19:00

◆銀座文化特別講座(築地本願寺 銀座サロン)

銅版画家 山本蓉子

アート イン ホスピタル ~スウェーデンを旅して

講師よりメッセージ

「アート イン ホスピタル」とは、文字通り「病院の中にアート作品を」という運動。講演の中ではまず、1990年から先進的な試みを続けているスウェーデンを旅して学んだことを紹介します。

そして「施設環境をよりよくすることで、人々を心から癒してゆく。」この考え方に立てば、アート作品も「治療のための道具」のひとつとなるのです。

その可能性について考えたいと思います。

開講日:2025年2月16日(日)14:00〜15:30

会 場:銀座サロン(〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目6-4

竹中銀座ビルディング5階)

代表 TEL 03-6263-0430

受講料:2,000円

◆銀座の文化シリーズ 文化講座

「和心を養う講座」

ーお坊さん✖️着物屋さんセッションー

日本の伝統が色濃く反映された環境で生まれ育ったお坊さんと着物屋さん。

そんな二人がアメリカやイギリスに渡り、海外生活の経験を経て行き着いた「和」の大切さと、その未来について語り合います。令和における和心を考える講座です。

開講日:2月14日(金) 19:00〜20:30

会 場:銀座サロン(〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目6-4

竹中銀座ビルディング5階)

代表 TEL 03-6263-0430

受講料:2,000円

講師:大來尚順氏(上)と泉二啓太氏

講 師:大來尚順 超勝寺 住職。著述家。翻訳家。

僧侶として以外にも通訳や仏教関係の書物の翻訳なども 手掛け、執筆・講演などの活動の場を幅広く持つ。

講 師:泉二啓太 呉服屋「銀座もとじ」 二代目店主。

「着物をワードローブの一つの選択肢に」を掲げ、次世代に向けて日本の手仕事や着物の魅力を伝えるワークショップを開催するなど、着物文化を国内外に広める活動を精力的に行っている。

銀座サロン文化講座 参加お申し込みはこちら↓

3.編集後記(editor profile)

今号では、江戸の起業家山東京伝の生き方を通じて、人類が繁栄できた本質的な資質「友好性」について触れたが、さらに重ねて興味深い話を聞いたので紹介したい。

連綿とした人類の歴史の中で、ある時期人類が絶滅に近い状態にあったことが分かってきたというのだ。100万年の人口の推移をまとめた結果、100万年前、およそ10万人いたヒトの共通祖先が。93万年前を境に1000人ほどまで大減少した。これは、ほぼ絶滅に近い状態だ。地質学の研究によると、この人口代減少の時期、氷河が拡大し、地球規模の超寒冷化が起きていたと考えられている。

この危機的状況にもかかわらず、私たちが存在しているのはなぜか。これまでの研究者たちによる理論を併せ考えると、祖先は当時の危機を乗り越えて「進化」したと考えられるというのだ。

この時期に発掘された人類の化石を並べてみると、ちょうど人口が大減少した時期に極端に数が減っている。その後、ネアンデルタール人やデニソワ人といった多様な種類の人の種が見つかっていることを考え合わせると、この時期の人口減少が人類の分化を推し進めたと結論づけられるという。

つまり「絶滅の危機」が種の「突然変異」をもたらし、そこに「進化」が生まれたというのだ。私たちはその「突然変異」によって生まれた祖先を持つ種なのだ。

そして、進化というものがそうした危機的状況の後に訪れるものだという学びである。100万年前の太古と言わずとも、日本の江戸時代や近代においても「時代を変えるような」文化的な進化を目の当たりにする時、そこには同様な「突然変異」が起きているのだという推察に心が躍った。

本日も最後までお読みくださりありがとうございます。

責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子

〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー 銀座お散歩マイスター / マーケターコーチ

『銀座 京伝LOVE 研究会』主宰

東京銀座TRA3株式会社 代表取締役

著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊