7インチ盤専門店雑記822「ゲイリー・ニューマン」

アンドロイドのゲイリー・ニューマンです。見た目はさておき、何気に好きなアーティストです。実にメロディアスな曲を書きます。「Cars」の大ヒットは忘れられません。この曲、好きでした。…あまり周囲から理解は得られませんでしたから、他言無用扱いですが、ボリュームを上げて聴くと、あの低音は気持ち良いのです。アナログとの相性はよろしいかと思います。…キャラクター・イメージはそうでもないでしょうか。ディスコっぽいブーミーな音とも違って心地よい電子音です。…ここらで95%程度の方が疑問に思い始めてませんか?…日本での人気はどんなだったんですかね。パルコのCMとかに起用されてましたけどねぇ…。

とにかく意外なほどメロディアスな曲を書きますよねぇ…。それに尽きるんですけど、70年代後半、パンクの嵐が吹き荒れる頃、彼のバンド、チューブウェイ・アーミーが英国でナンバーワンになり、「やっぱり英国人は変わっているなぁ」と思いました。英国人の皆さんは反発されるかもしれませんが、パンクであれ、アンドロイドであれ、ヘンなのは皆んな英国から出てきますよね…。

彼の音楽ってジャンル分けできるのでしょうか。日本語のウィキペディアではロックとだけ書かれております。英語版Wikipediaでは、シンセ・ポップ、ニューウェーブ、エレクトロニカ、ダークウェーブ、ゴシック・ロック、インダストリアル・ロック、エレクトロニック・ロック、ポスト・パンクなどと書かれております。…アンドロイド・ミュージックとでも言っとけという気がします。シンセ・ポップやテクノに近いとしても、ワン・アンド・オンリーだったのではと思うわけです。初期ウルトラヴォックス以外では、あの低音はなかなかありませんからね。

ヘッダー写真は唯一手元に残ったゲイリー・ニューマンの7インチ・シングルです。…意外なことに、結構売れました。ダウンタウンレコードの常連だとおっしゃる方がごそっと買って行かれましたしね。「カーズ」は大好きだったので、あれば買うということをしておりましたから、何枚かはあったんですけどねぇ。まあ、シンセ・ミュージックの歴史を語る上でも重要な存在ですし、英国国内ではヒット曲もいっぱいある人ですからね。

「カーズ」が収録されている「The Pleasure Principle」は、似たフレーズが散見されますが、他人の音楽に似ているわけではなくて、自分の曲に似たフレーズを繰り返し使っているだけですから、個性と言えばよろしいのでしょうか。時代の音であることは間違いなく、若干色褪せてしまったかもしれませんが、売れるだけのものではあったと思います。

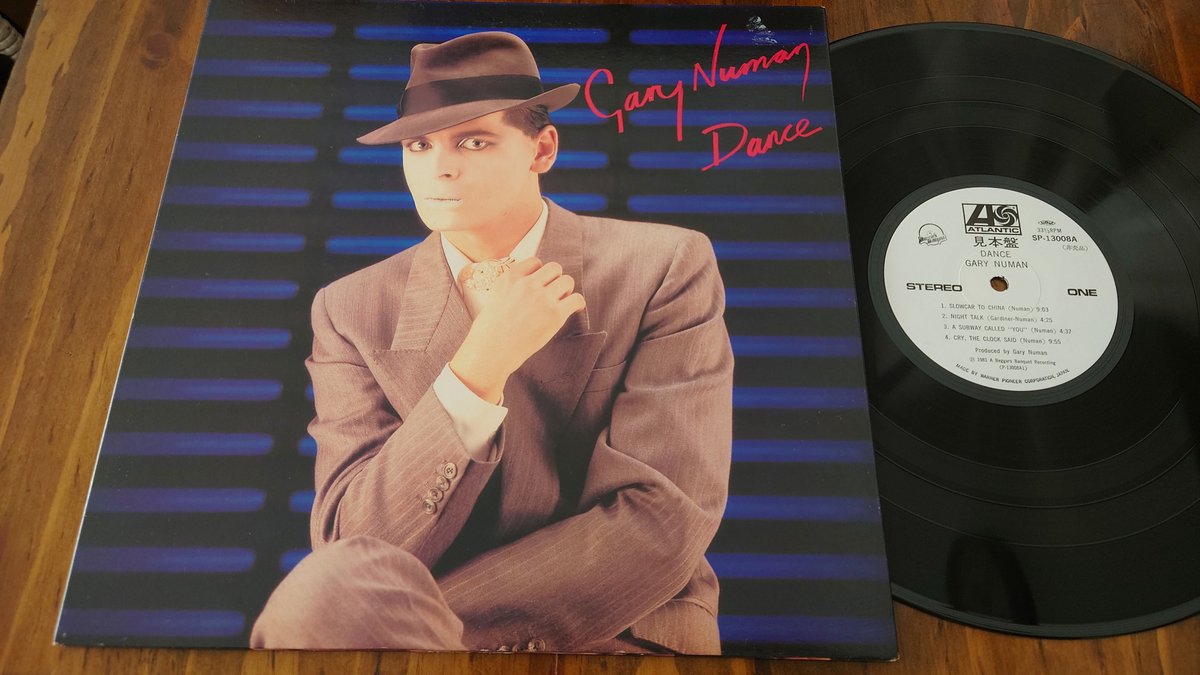

ただし、その後も大量のアルバムをリリースし続けるとは思っておりませんでした。ですから、年取ってからのアンドロイドはあまり見たくないのですが、色物的な風貌のバイアスに評価が歪められていたのかも知れません。予想外の実力だったということなのでしょう。だって、アンドロイド的な風貌で「ダンス」とか言われても…という気もしますので、イチバン素材にしない方がよかったのではというワードがタイトルのアルバムもあります。ところがここには「Slowcar To China」などという、「まさかジャズはやっとらんよな…」と思わせる、思わせぶりなタイトルの曲もあったり、タイトル・チューンが意外にメロディアスな佳曲だったりします。

この風貌でなければ、もう少しまともな態度で聴こうと思うのですが、どうしても見た目に評価が歪められます。…結果として、予想外にいいじゃんとなってしまいます。

加えて、ライヴ盤も結構聴ける内容だったりします。「カーズ」のライヴ・テイクが聴きたくて買っておりますが、他の曲もフツー以上に聴けます。

でも、やっぱりアタマ2つ分くらい抜け出して「カーズ」が曲としての魅力を持っているとは思います。

セスナで世界一周に挑戦したり、クイーンとのエピソードなど、アンドロイドのわりにカワイイことをする人でしたが、その辺はMichael Kamiooka氏の記事が詳しいので、是非ご参照ください。この方のnoteは、記憶野を刺激してくれる貴重な情報が満載です。…おススメです。