7インチ盤専門店雑記331「7インチ盤「Burn」の謎」

次のイベントがオーディオ・イベント的な内容になりそうなので、悩ましい思いをしております。実はオーディオに関してはあまり詳しくないという自覚があります。オーディオにカネをかけるなら、一枚でも多くレコードが欲しいというタイプでした。オーディオ趣味は極めるとなると際限がないものだということは重々承知しておりますからね。それでもレコードがいっぱいあるカフェなどというものをやっていると、いろいろ相談もされますし、ましてやイベントなんぞを時々やったりするとなれば、詳しいと思われてしまうのですが…詳しくありません。それでも拘っている部分はあります。今日はその辺のはなし。

真面目なはなし、非常に懸念していることがありまして、オーディオ趣味は非常におカネがかかるものだという誤解、あえて誤解と言いますが、とりわけアナログ・オーディオに関して凄くおカネがかかると思われる方が多いんです。そう誤解されると、若い人のアナログ離れに繋がらないかと思うわけです。確かに高級オーディオの世界というものがありまして、そりゃあ少しでもいい音で聴きたいと思いますよ。でも10万円レベル、100万円レベル、1000万円レベルでそれぞれ楽しみ方はあるわけで、10万円レベルでも上手く組めば結構楽しめるんです。金持ちオヤジの贅沢趣味の世界はおいといて、10万円程度、ちょっとだけ贅沢すれば十分に楽しめる世界があるわけですよ。その部分の楽しさを広めないと、アナログ・オーディオの世界なんて先細りするに決まってますよね…。

まあとにかく音の入り口と出口に拘るべきかと…、途中のアンプ系やケーブルなどはクセのないものを選び、ターンテーブルやスピーカーで遊ぶのがおススメですけどね…。オーディオ機器が固まれば、あとは好きな曲や好きなアーティストのレコードを手に入れると…。そこから先の世界があまりにも広大で、しかもあまりに面白くて、呆れますけどね。趣味のない人生なんてつまらないと思うのは趣味人だけでしょうか…。好きな音楽があるだけで人生随分豊になると思いますけどね。

さて、オーディオ機器が固まれば、いろいろ聴きまくるだけですが、少しでもいい音を聴きたいと思うと、アナログ盤はいろいろ知っておくべきことがあります。同じレコードでも鳴りが違ったりするからなんですが、アナログ盤の音の決定要因はいろいろあります。重量盤が持て囃されますが、やはり微振動に左右されませんし、微共鳴音も減らせます。他には針を通す溝は太い方がいい、深い方がいいと言われます。音を大きく刻み付けると振れ幅が大きくなり溝が太くなります。ノイズは一定のレベルで生じますから、中身の音はできるだけ大きく刻み付けたいわけです。

溝が太い方が音がいいとなると、盤面を目一杯使って太くすればいいと考えてしまいますが、アナログレコードは一定の回転数、33 1/3回転とか45回転で回わして音を拾いますから、外周の方が情報量が多いことになり、外周の方が音がいいわけです。音に拘るアーティストは、いい音で聴いて欲しい曲をLPのA面1曲目とB面1曲目に置くわけです。

では同じ音源で溝が太くて盤面を目一杯使って刻まれている盤と、溝を細くしてでも外周寄りの部分だけを使って刻まれている盤、どちらの方が音がいいのでしょうか?個人的な感覚ですが、溝が太い方がしっかり低音が出ているように感じますけどね。

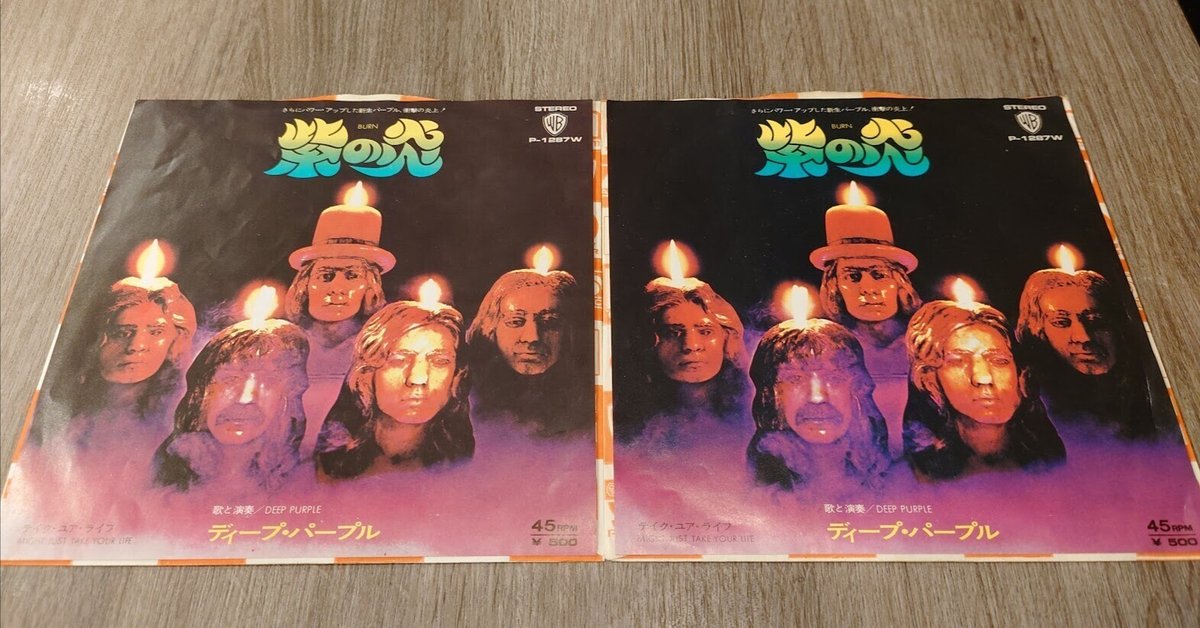

面白いサンプルがありまして、…ディープ・パープルの「紫の炎 Burn」の7インチ・シングルです。マトリクスの若い方の盤は溝が太く、盤面目一杯に刻んであります。少し後の盤になると、内周の無音部分の幅が広くなります。つまり溝が細いわけです。でもシングルでも4分45秒もある曲ですから、外周寄りのみを使ったとは考え難いわけです。ではなぜスタンパーをかえて、溝を細くしたのか…。わざわざカッティングし直したということですよね。マトリクス・ナンバーは違いますけど、その他スリーヴやカンパニー・スリーヴ、レーベル等は間違い探ししても全く同じです。見分ける手段は溝の太さのみ。セカンドプレスとかって、何かしら違っているものですけどねぇ…。「Burn」の7インチ盤、ホント、謎なんですけど。

イベントの時にでも、聴き比べてみたいと思いませんか…。ま、アナログ・オーディオ、凄く面白いんですけどね。ほどほどに、という部分が大事かもということでしょうか…。

あ、ちなみに音が小さくて短い曲の溝の例として、スザンヌ・ヴェガの「トムズ・ダイナー」の盤面はこんなものというのも載せておきます。見事に外周寄りのみ使ってますね。↓