アシッドジャズ前夜 英国に漂うジャズの気配【後半】

【地方都市に暮らす少女の憧れと倦怠】

Everything But The Girl エヴリシング・バット・ザ・ガールの「Night and Day」が収められたシングルが発売されたのは1982年のことだ。英インデイレーベル、チエリィ・レッドからそれぞれアルバムをリリースしていたトレイシー・ソーンとベン・ワット、彼らは同じハル大学に在籍しており、この時レーベル側の意向によって、二人はエヴリシング・バット・ザ・ガールとしてデビューを果たす。その一枚目が、そうこのナンバーだった。それはかのコール・ポーター作曲によるジャズ・スタンダード「夜も昼も」のカバー曲。

ここで重要なのは、エヴリシング・バット・ザ・ガールとしてのベン・ワット、彼は英国を代表するジャズ・ミュージシャン、トミー・ワットの実息子であったという事実であろう。きっと、幼少のころリビング・ルームにはビリーホリディが歌う「Night and Day」が子守歌のように流れていただろう。

あの頃の英国にジャズの気配をもたしらものの要素として、サイモン・ブースがジャズレコード屋で働いていたということ、そして、ベン・ワットが英ジャズ重鎮トミー・ワットの息子だった。この事実は大きいと思う。

背伸びした大人の女性への憧れ、どこか醒めた感覚をもつトレイシー・ソーンのヴォーカル。伴奏としてしてのベン・ワットの当時つたないといわれたギターたったそれだけ。スリー・コードのパンク・ロックのそれよりさらに簡素。録音はリバーブがかかりシンプルな音の余韻を深く残すとともに、どこかひんやりとした感をもたらす。

聴きものは、このカバー1曲だけではない。B面に収められた2曲「Feeling Dizzy」「On My Mind」この感覚は、海でのひとしきりはしゃいだ後の倦怠感に似ている。ビールを飲んでいつの間にか寝てしまう。やがて、目がさめて、遠い渚にゆらゆらと浮かぶブイを眺めるわけでもなくただ眺める・・・、サマーシーズンの記憶というのは過ぎてしまえば、ひどくあいまいで退屈なもの、その感覚。「Feeling Dizzy」のピアノのらゆらと揺れる感覚は、遠い渚のブイがゆらゆらと揺れる感覚のそれと同じ。曲の終わり静けさのなか響きわたるフインガー・スナップ、小声で囁かれる締めくくりの「イエー~・・・。」

私がこのレコードを買ったのは渋谷の輸入盤店CISCOであった。1982年、思えば、自分が二十歳の時だ。ぼくはこの一枚のレコードと、彼らのソロ・アルバムにとことん刺激された。このアーティスト、若い男女二人が、自分と同じ年令であったことに驚く。まず、インデイとはいえ、彼らはレコードデビューしていること、自立していること。何より、ジャズ・スタンダードのカバー、その大人びた感覚に。そして、正直言えば、そのセンスに、ミュージシャンでもないのに、ひどく嫉妬したのをおぼえている。おそらくこの当時、プロ、アマ問わずこのレコードに嫉妬した音楽関係者は少なくなかったはずだ。私が知っているアマチュア・ミュージシャンの知り合いが言っていた。「”Night and Day”これをアコギでやってもあの感じは出ないんだよな、グレッチのセミアコじゃないと、」真偽の方は今も分からない。

このレコードを今も聴くたびに思うことそれは、地方都市の退屈さ、凡庸さである。「スモール・タウン・ガール」そう、自身とてサイタマに住むスモール・タウン・ボーイだったわけである。ハル市というのは英イングランド東海外に位置しロンドンから鉄道で2時間半。ジョージ王朝、エドワード王朝時代の建造物が今も残る歴史的文化都市だそうだが、野心とまでもいかないにしろ自己を表現したいと思っている若者にとって、この街は退屈きわまりない場所だったといえないだろうか。トレイシー・ソーン、ベン・ワットのソロに感じられる、自立した大人への憧れとともにある、倦怠、あきらめ、脱力した感覚は、こうした地方都市で暮らす、暮らすことを強いられた、甘んじた、このままこの平凡な街で平凡な人生を送るのか、という青年の感覚がにじみ出た表現であったように思える。そして、それは、まぎれもなく労働者階級に生まれ一日の終わりは決まってパブで終えるパンク青年の鬱屈と共通するものだ。

当時、この音楽に、スノッブを気取るためのオシャレ音楽と揶揄される声も少なからずあったと思う。現在、その当時のトレンド感が遠のいた現在、いま新たにこれを支持する若い世代は、ここにある、言葉にできない何たるかをきっと感じているに違いない。

そして、この頃このシングルに圧倒的な感銘をうけた二人の英ミュージシャンいるという話しになる。1人はエルビス・コステロ。今、この具体的な資料を探しているのだが見つからない、コステロはBBC放送から流れてきたこの曲をたまたま聴いて驚愕したという記憶がある。または、出演していたラジオ放送でDJがかけたこの曲に反応したという記憶もある。そのときコステロは感極まり涙でメガネを曇らせたと。だが、どちらにせよ、最も成功したジャズ・シンガー、ダイアナ・クラールを妻に持つエルビス・コステロの琴線にふれたことは間違いないことであろう。

そして、もう1人が、ポール・ウエラーであったことは多くの方のご承知のとおりである。ポール・ウエラーとトレイシー・ソーンとの出会いについての詳細は「アパートのディスコクイーンートレイシー・ソーン自伝」に譲りたいと思う。

【スタイル評議会としての美の壺】

1982年はザ・ジャムのラスト・ギグがモッズの聖地ブライトンで行われた年。その前年からP・ウエラーは自身のレーベルをスタートさせている。

その英の若手バンド育成を目的としたRespondレスポンドから”キープ・オア・バーニング”の合言葉のもと、トレイシー、クエスチョンズ、A CRAZEなどのグループがデビューする。今回の記事「アシッド・ジャズ前夜 英国に漂うジャズの気配」でかかわってくるのが、1984年にリリースされたスタイル・カウンシルのドラムス、スティーブ・ホワイトのユニット「M.E.F.F」である。

スティーブ・ホワイト(ドラム・パーカッション)ゲイリー・ウォルス(コンガ、パーカッション)アリソン(ヴォーカル)によるこのユニットはシングル「NEVER STOP (A MESSAGE)」単発1枚のみで終わり、レスポンドの他のアーティストにくらべあまり売れなかったと言われている。私はこのディスク・レビューすら読んだことがないような気がする。だが、これをジャズの視線でとらえれば、聴けば、ここでこの作品でスティーブ・ホワイトがやりたかったことが見えてくるのだ。

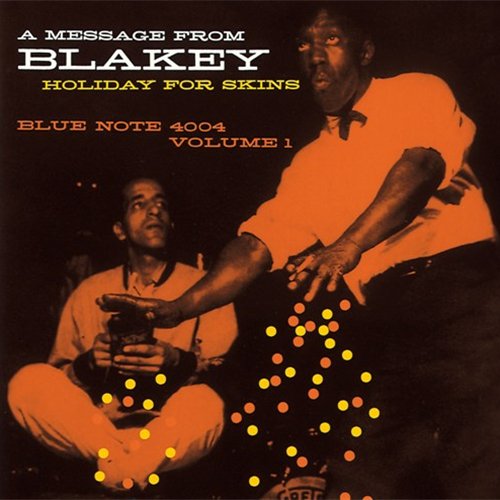

きっと、これは、ジャズレーベル老舗BLUE NOTEレーベルのアート・ブレイキー「オージー・イン・リズム」「ホリディ・フオー・スキンズ」「ジ・アフリカン・ビート」つまりは、一連のドラムス~パーカッション、リズム三昧、あくなきリズムへの探求ものから触発された作品だと今にして思う。そう、これら作品と「M.E.F.F」NEVER STOP (A MESSAGE)はどこか似ているところがある。アート・ブレイキーによってBLUE NOTEレーベルに残されたこれら作品、それを、スティーブ・ホワイトはエレクトリックな解釈を含めたうえで再構築しょうとしたのではないか。

そして、それを証明するに音楽的論考は必要ない。このジャケットをひっくり返せばいい。そこにはそのアート・ブレイキー御大の写真とともに、こんなメッセージが添えられている。「このレコードはアート・ブレイキーさんの力強いサウンドとインスピレーションに捧げられています」と。

しかし、BNプロデューサーのアルフレッド・ライオンの狂気ともいわれ、ジャズ・ファンでも素通りしかねないこのアート・ブレイキーの一連のシリーズに、若きスティーブ・ホワイトが純粋に影響されたというのが実に興味深い。ちなみに、1984年この頃、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャースその活動において、ジャズの不人気とマンネリのドツボによって世に忘れられようとしていたところ、1981年に神童トランぺッター、ウイントン・マルサリス加入する。そのウイントン効果によってバンドは見事な建て直しを行う、オーソドックスなジャズの復権、ネオ・ハードバップ時代の波に乗っていた時期である。

面白いのは「アシッド・ジャズ前夜 英国に漂うジャズの気配」この時期において、本場ニューヨークのメインストリーム・ジャズでもその見直しが起こっていた事実である。はたしてミスター・アート・ブレイキーはスティーブ・ホワイトのこの作品のメッセージを受け取っただろうか。

そんなレスポンドで新人アーティストの若い熱気をうけながら、ポール・ウエラーとマートン・パーカスのキーボード奏者ミック・タルボットにより、1982年暮れにThe Stile Council ザ・スタイル・カウンシルは結成される。1983年に「Speak like a Child」スピーク・ライク・ア・チャイルド、「Money-Go-Round」マネー・ゴー・ラウンド、「Lomg Hot Summer」ロング・ホット・サマーの3曲をチャートに送り込む。そして、1984年のファースト・アルバム「Cafe' Blue」カフェ・ブリュをリリースする。

ファースト・シングル「Speak like a Child」の7インチ・シングルのジャケットは、黒をバックにただThe Stile Councilのロゴ、その簡素さ、潔さ。ジャケ裏に写るは、ステンカラーコートの胸元に水玉のアスコットをあしらい細身のサングラスをかけたP・ウエラーと、三つボタンのジャケットに悲哀がしみ込んだようなトレンチを羽織ったミックの二人。

今もそうだが、当時もオシャレでどうのというキャッチコピーがこれでもかと広がったが。お洒落というワードを使わずにこのバンドを語ることこそ私の本望。はたしてこれがオシャレというのだろうか。忌憚のない意見を言わせていただければ、これぞアナクロニズムの極みである。P・ウエラーのその佇まいは、ジャン・ピェール・メルヴイルのギャング映画に出てくる下っ端のギャングを思わせるし、ミックのその雰囲気は、銀座通り商店街紳士服店の峰竜太の着こなしとほぼ変わらない。とはいえ、長年の研究(笑)でミックのファッションの出所、出典は、英の60sのモッズ系ビートグループ、オルガン・トリオ、ペドラーズからの影響であろうことがわかってきた。しかし、ウエラーのほうは、かってはスティーブ・マリオットを、だが、このフランス映画ちんぴらギャング感はまったく分からない。もしかしたら、本当にそれを狙ったものなのかも知れない。

彼らのビジュアル戦略として、セカンド・シングル「Money-Go-Round」マネー・ゴー・ラウンドのジャケットなのだが、これは当時、友人たちがこれはなんなんだろうか・・・。としきりに首をかしげていたのを思い出す。私はそれを知っていた。君たちそれはエスプレッソマシンだよ、と。

何が、言いたいのか、このグループ、スタイル・カウンシルにとって、それらビジュアルは他と差別化を図る意味で重要な要素をもっていたということ。まさに、MTV時代が生んだ、その時代を代表するアーティストでもあったのだ。このP・ウエラーとその仲間たちによるスタイル評議会。これはある意味、P・ウエラーによるモッズ美学、美の壺だろう。だが、その壺にはまる人はハマり、はまらない人にとってはなんのこっちゃというというのがこのグループの本質を表す最大の要因だろう。

「Cafe' Blue」カフェ・ブリュ。これは私、ブリテッシュ・ロック史上最も奇異なアルバムだと思っている。今は、なぜか、このアルバムは80年代を代表する一枚のように評価されているが、そもそもこれがロックかという話しもある。ソウル、ジャズ、ラップ、ジャージ音楽のザ・アラカルト集。だがだ、スタイル・カウンシルその歌詞全体を通していえば、当時のサッチャー政権を揶揄するかのような歌詞、隠喩なロンドンの薄曇り空、家族団らんの夕食がはじまるというときに、工場の夜勤バイトに向かうようなそんな暗さに満ちているものがおおい。結局、”かって黒人アーティストは個人の悲哀をとおしてソウルを歌いそれが黒人社会そのものを表現した。””スタイル・カウンシルは英国の悲哀をとおしてソウルを歌いそれが自分たちの立場心情を表現した。そんな彼らにまつわる”言いたいこと、書きたいことはいっぱいあるのだが、今回はスタイル・カウンシルとアシッド・ジャズの関係について的をしぼって書いていきたい。

「Speak like a Child」これはマイルス・デイヴィスの黄金のクインテット、そのピアニスト、ハービー・ハンコックの「Speak like a Child」スピーク・ライク・ア・チャイルドそのアルバム・タイトルと同一である。P・ウエラーがこの作品を熱心に聴いていたかは定かではないが、少なくともそのタイトルが頭をかすめたことは間違いないだろう。そして、何よりアシッド・ジャズと重要な関係にあるのが1987年にオルガンのジェームス・テイラー・カルテットがカバーした映画「欲望」BLOW UPのテーマその作曲者こそ、このハービー・ハンコックその人なのである。

さらに、アシッドジャズ関係として重要なのはこれらシングル、12インチ、7インチのB面に収められたミック・タルボットによるオルガン・インストチューン「Party Chambers」パーティ・チェンバース、「Mick’s Up」ミックス・アップなどであろう。今オルガンの音というのはさしてめずらしいものではないが、1983年のこの当時、ハモンド・オルガンの音は実に新鮮だった。思えばあの頃、80sミュージックの多くはポップスにしろ、ソウルにしろ、ジャズであるしろシンセサイザーが多くに使用されていた。いわばシンセは時代の支流だったのだ。その時流に逆らうようにして彼らはロンドンの鈍色の曇り空に時代遅れのレッテルを貼られていたオルガンの音色を響かせたということなのだ。ここでもスタイル評議会のそのアナクロニズムは大いに発揮されたことになる。

ちなみに、日本でそれまでジャズで低い評価を甘んじていたオルガン・ジャズに対し、再評価の道筋が示されるのは1990年、BLUE NOTEブルーノート・レーベルのオルガン・プレイヤーの音源を中心に編集されたCD「ソウル・フィンガース」ピーター・バラカン編を待つ必要があった。さらに、そのオルガンものを中心とした新たなレア・グルーブというジャンル創設ともいうべき「コテコテ・デラックス」原田和典編は1995年。ここから、それまで駄盤扱いを受けていた二束三文のレコードたちが時代の息を吹き返すことになる。さらにいえば、渋谷「オルガン・バー」のオープンが1995年。何が言いたいか、これら再評価のきっかけはスタイル・カウンシルのミックの弾くオルガンにあったということになる。そして、それらは、後のアシッド・ジャズ、ジェームス・テイラーや、Corduroyコーデュロイのキーボード・プレイヤーであるスコット・アディソンらに影響を与えたことは言うまでもにだろう。

「Cafe' Blue」カフェ・ブリュに収められている「the Paris Match」パリス・マッチには先ほどふれたエヴリシング・バット・ザ・ガールのトレイシー・ソーンが参加している。彼らのファースト・アルバム「Eden」エデンもまた同年1984年に発売され「Cafe' Blue」にもあるようなジャズ・インストチューン「Clab WAlk」クラブ・ウォークを収録しており、この2枚のアルバムは双子のような関係性をもっている。

トレイシー・ソーンによるジャズ・スタンダード解釈、唱法やミック・タルボットのオルガン・ジャズに対して長年ジャズやソウルを聴いてきたリスナーの耳からすればそれは物足りなく感じるものであろう。スティーブ・ホワイトのジャズ・ユニット「jazz Renegades」ジャズ・レネゲイズ/トーキョー・ハイ!の評価も散々なものだったことを思い出す。ただ、これらをそれらオリジナルと比べるのはつまらないような気がする。これらは、パンク・ニューウエーブ以降の音楽から生まれてきたものだし、そこに意義があるように思う。当時、失業者があふれる英国で、地方都市でやり場のない思いを抱えた若者が集う場所、場末のカフェ、そう「Cafe' Blue」チャンスをふいにする、台無しにする若者たちの悲哀がオリジナルのブルースの代わりとなり込められているのだから。

さて、今回の記事の最後で紹介したい、しなければならないのがこの一枚であろう。1986年公開ノ映画「Absolute Beginners」アブソトリュート・ビキナーズのためにスタイル・カウンシルが用意したナンバー「Have You Ever Had It Blue」このナンバーこそが、アシッド・ジャズを最も感じさせるもの、繋がりをしめす重要なナンバーなのである。かのマイルス・デイヴィスの恩師、マイルスが最も信頼しうる白人のひとり、ギル・エヴァンスが編曲を担当。1959年に刊行され怒れる若者たちと言われたコリン・マッキネスの「Absolute Beginners」の映画化。ロンドンの歓楽街ソーホーのネオン・サイン、オリジナル・モッズの台頭、ジャズ、ソウル、R&B・・・。そして、このビデオに映るダンサーたちこそが、かってのロンド・カムデンはエレクトリック・ボール・ルームの「Jazz Room」のダンサー、「Jazz Defektors」のメンバーたちなのである。

パンク・ニューウエーブから発生した、トレイシー・ソーンの地方都市に住む少女がもたらす倦怠や、わずか17歳の少年スティーブ・ホワイトが抱くアート・ブレイキーへの憧れ、P・ウエラーとミック・タルボットが持っていた、まったくトレンディではなかっはずの美の壺としてのアナクロニズム、そして、50年代のジャズで踊る、知る人ぞ知る裏メニュー、いや裏文化は、ここに来て、見事に結集されるのだ。そう、アシッド・ジャズのお膳立てはすべてそろったのだ。

「Have You Ever Had It Blue」”君はブルーな気分になったことはあるかい、”と・・・。

「そう、ジャズってそういうもんでしょ」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?