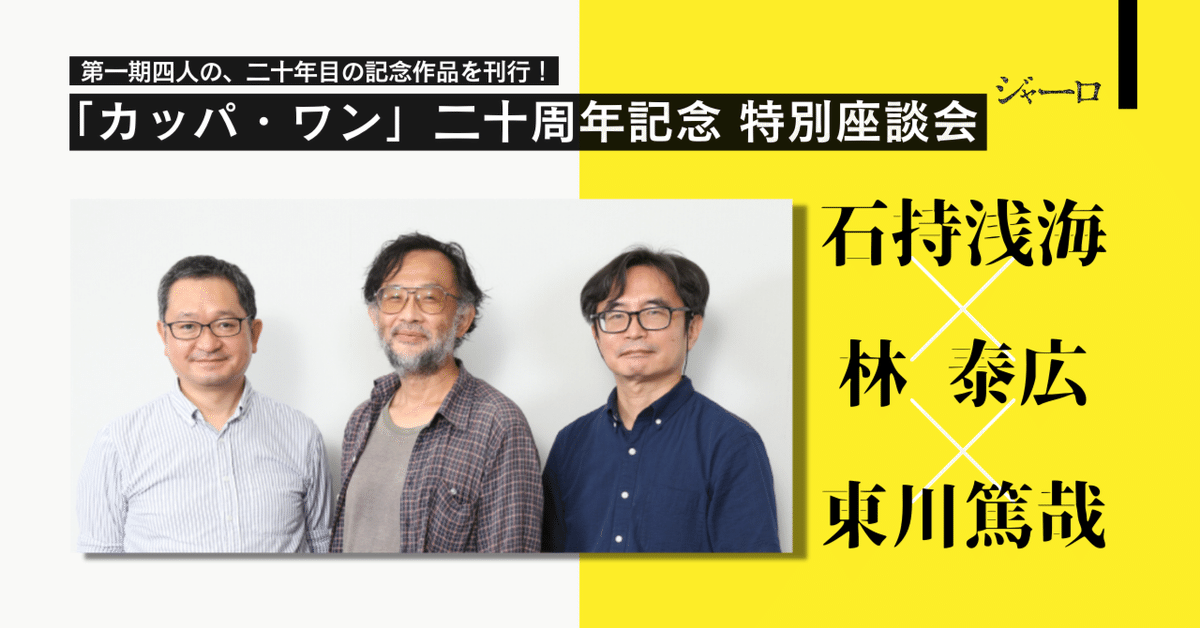

第一期四人の、二十年目の記念作品を刊行!「カッパ・ワン」二十周年記念特別座談会|東川篤哉×林 泰広×石持浅海

◎「KAPPA-ONE 登龍門」とは

「21世紀の新たな地平を開く前人未踏のエンターテインメント作品」を求めて光文社カッパ・ノベルス編集部が始めた長編小説の新人発掘企画。「ONE」は「Our New Entertainment」を、「登龍門」は「ベストセラー作家への登龍門」を意味する。ジャンル、プロ・アマを問わず募集し、選考は編集者が行った。

第一期は光文社文庫の公募アンソロジー『本格推理』に掲載されたことのあるアマチュア作家から四人が選出され、二〇〇二年四月に以下の四冊が刊行された。

石持浅海『アイルランドの薔薇』

加賀美雅之『双月城の惨劇』

林 泰広『The unseen 見えない精霊』

東川篤哉『密室の鍵貸します』

撮影=近藤洋介 二〇二二年九月十九日、光文社にて収録。

※座談会はソーシャルディスタンスを守り、マスクをつけて行いました。

ジャーロ(以下G) 本日はお集まりいただき、ありがとうございます。二〇〇二年に「KAPPA―ONE」第一期でデビューされた皆さんは、今年、二十周年を迎えました。その節目の年に、石持浅海さんは『高島太一を殺したい五人』を、林泰広さんは『魔物が書いた理屈っぽいラヴレター』を、東川篤哉さんは『スクイッド荘の殺人』をそれぞれ刊行されました。二〇一三年に亡くなられた加賀美雅之さんは『加賀美雅之未収録作品集』を刊行しました。

本日はデビュー二十周年記念座談会として、デビュー当時のこと、二十年間のこと、そして現在のお話を伺いたいと思います。

まず石持さんから、デビューの前に鮎川哲也・編の『本格推理』に短編を応募し始めたときのお話を伺います。

『本格推理』に短編が掲載されたころ

石持浅海 当時、小説を書きたい思いはあったのですが、長編を書く力がまだなくて、そんなとき一年かけて五十枚の短編を書く『本格推理』の企画を、光文社文庫の巻末にあった応募要項で知って書き始めました。

実は、一度目の投稿は落選したんですよ。残念賞で手ぬぐいが送られてきたのですが、鮎川哲也先生からのコメントがついていて、「よく出来ていた。但し素材が地味です」というものでした。それで、もっと派手にしようと思い、停まってしまったエレベーターの中で殺人が起きる「暗い箱の中で」を書いたのが初掲載でした。

G 当時は応募者全員にお手紙が行っていたんですね。

林泰広 僕には、それはなかったな(笑)。

東川篤哉 なかったですねえ。

石持 鮎川先生がそう仰っていたと書かれた、おそらく担当の人からの手紙です。

G そもそも石持さんが小説を志したのは、おいくつぐらいからですか。

石持 真似事で書きはじめたのは高校生ぐらいからでした。大学生になって本格的に書くようになって、最初SFを書こうと思ったのですが、そのころのSFは並大抵の科学知識では書けない状況になっていた。ではミステリーをと思ったのですが、ミステリーのほうも、たとえば江戸川乱歩賞などは何かの業界の専門知識がなくては書けないような状況になっていて、これもただのサラリーマンには無理だろうと思った。

でも昔から好きだった本格推理を書きたいと思ったとき、ぴったりの媒体が『本格推理』だったんです。

G で、一度の落選ののち、第11巻(第五回募集)で待望の掲載となったわけですね。

では林さんは『本格推理』応募のきっかけや、そのときの思い出は?

林 『本格推理』は鮎川先生が全ての応募作を読んでくださるというのがなによりも魅力的で、しかも本格推理のテイストがあるものはなるべく拾い上げるというスタンスだったのが嬉しかった。当時そういう企画は他になかったので、馳せ参じるという感じで、意気に感じて書きました。本格だぞ、という短編を鮎川先生に読んでいただきたい気持ちで。

G 林さんは読者としては本格ミステリーをどう読んでこられたのでしょう。

林 中学生ぐらいでしたか、都筑道夫先生の作品を読み始めて、ミステリーの中に本格というジャンルがあるんだと認識しました。そのころから、小説をしっかり書きたいという思いと、自分もいろいろトリックを考えたいという思いが生まれました。

G そこから『本格推理』の存在を知って応募されたのは何回目ぐらいからですか?

林 第8巻(第四回募集)が最初です。初投稿初掲載で、その後一度だめで、第13巻(第六回募集)でまた載せていただきました。

G 一度目でもいきなり掲載されるとモチベーションは上がりましたか?

林 上がりましたね。最初の掲載のとき、鮎川先生が「二隻の船」というタイトルがよく分からない、タイトルを変えるなら掲載すると仰っていると聞いたんです。でもその後、よく読み直したら分かったからこのままでいいよというご連絡をいただいて、そのまま出せたという思い出があります。

G 東川さんも初掲載は第8巻ですね。『本格推理』に応募しようと思ったのは?

東川 そのころ会社を辞めていまして、当時の新本格ミステリーの作品、綾辻行人さんや有栖川有栖さんの作品を読んで自分もこういうものを書こうと思った。『本格推理』の五十枚という枚数は書きやすいし、いきなり長編は書けない気がした。それと『本格推理』は第一位にならなくても上位何作かに入れば掲載してもらえるので、入り込む隙があるんじゃないかと。

林 その考えはありましたね。

東川 それで、一九九四年の年末に中央線に乗っているとき「中途半端な密室」のアイディアがいきなり浮かんできて、ストーリーがあっという間にできたんですよ。でもそれが年末のギリギリで、『本格推理』は年末が締め切りになっていたのでもう無理だなと思った。後になって、締め切りって実際はもっと緩いものだったと知ったわけですが(笑)。当時は年末に原稿が届かなければアウトだと思ってました。ですが、有馬記念で手痛い敗北を喫して、他にやることがないから書き始めてみたら、一週間ぐらいで書けたんです。それでギリギリ十二月三十日に郵便局に駆け込んで応募したというわけです。

G では有馬記念に勝っていたら違うことに?

東川 勝っていたら絶対書いてないですね。それはそうですよ(笑)。

G 東川さんも初投稿初掲載だった?

東川 はい、そうです。

G 今の東川さんのお話が象徴的ですが、『本格推理』は一等を選ぶわけでも、新人賞でもない。言ってしまうと読者投稿の雑誌のようなものでした。

石持 はい、完全に素人の腕試し企画と思っていて、これに載ったらプロという意識はゼロでした。

G ただ、初掲載されたときにプロになれるかもしれないとは思ったのでしょうか。

石持・林 なかったですねえ。

東川 ぼくは思いましたよ。

林 えっ、そうなんですか!

東川 だってその時の僕には作家になるぐらいしか道がなかったから。『本格推理』に入選したことで、その後の『本格推理』や、東京創元社の短編賞、オール讀物新人賞など、いろいろ投稿していたのですが、『本格推理』以外のところは一次も通らないという状況でした。『本格推理』に投稿し続けながら、今後どうなるのかなあ、と思っていたところに「カッパ・ワン」のお話をいただいた。

「カッパ・ワン」への挑戦

G 「カッパ・ワン」の話をしますと、元々、講談社のメフィスト賞のような新人発掘企画をカッパ・ノベルス編集部でもできないかというところから始まって、しかしどう始めればいいのか取っ掛かりがなかった。そこに光文社文庫編集部から『本格推理』の財産を有効に生かさないかという提案があって、最初に『本格推理』の投稿者に声をかけることになったんです。『本格推理』に三作以上短編が掲載されている二十人近くの方に――実は加賀美雅之さんは例外で二作だったんですが――声をかけたという経緯です。

石持 確か原稿の締め切りは、二〇〇一年の五月末だったかな……。

東川 六月末でした。

林 よく覚えてますね!

東川 ぼくは競馬の日程と一緒に覚えているので。原稿を送ってすぐ後にテレビで函館スプリントステークスをやっていましたから。

G 「カッパ・ワン」という企画のために書いてみませんか、という話がきたとき、どう思われましたか?

石持 『本格推理』に三回掲載されていたので、たぶん素人としてはそれなりの水準なのだろうと思っていました。私は会社員でしたので、そこからステップアップして作家を目指すのか、それとも会社員としてあくまで趣味で投稿するかの岐路の時期だったんです。当時、本格ミステリーの長編を投稿できるのは、現実的には鮎川哲也賞しかなかった。鮎川賞への投稿を考えていたタイミングで「カッパ・ワン」のお話がきたので、もうこれしかないと思いました。

G 林さんはどうでしたか?

林 ちょうどそのとき長編のアイデアを頭の中で転がしているときでした。でも、書いたものを出す当てがないとモチベーションが上がらないなと思っているところに、お話をいただいたんです。なら、この提案をモチベーションにしようと思いました。

G では、東川さんはいかがでしたか?

東川 僕はさっきも言いましたが、他の出版社の新人賞にはまったく引っかからなかったので、そこに『本格推理』の長編バージョンのような企画をやると聞き、これはチャンスだと思いました。それもただの募集ではなく、二十人ぐらいの人に声をかけていると依頼書に書いてあったんじゃないかな……。

林 確か書いてありましたね。

東川 二十人ぐらいだったら、自分もなんとかなりそうな気がするじゃないですか(笑)。鮎川賞だと百人ぐらいの人が応募するわけだし、それを考えたら、カッパ・ワンの二十人は必ず読んでもらえるわけだから、いいものを書けばなんとかなりそうだと。

石持 確かに『本格推理』の長編版という認識があって、新人賞じゃないから気楽に書くことができたという側面はありましたね。

1966年、愛媛県生まれ。’97 年、鮎川哲也・編『本格推理⑪』 に「暗い箱の中で」が初掲載。 2002年、「KAPPA-ONE」に 選ばれ『アイルランドの薔薇』 で長編デビュー。’03 年、第二長 編『月の扉』を刊行し、日本推理作家協会賞の候補になる。同書の主人公が登場する〈座間味 くん〉シリーズはその後人気に。 他、各種のランキングで上位に。 ’05年刊行の『扉は閉ざされたまま』はベストセラーとなる。

「カッパ・ワン」でのデビューが決定

G 結果的に書いていただいた原稿のなかで、四人がはっきり飛び抜けていました。編集者も、いちばん推していた作品がうまく別々だったので、それぞれが担当になったんです。最初にこちらから「デビューされることになりました」とご連絡したとき、どう思われましたか?

石持 連絡がなかなか来なくて、これは落ちたんだなと思い、ほとんど忘れていたのです。ところが二〇〇一年の十二月六日、出張先から帰ってきたら留守電が入っていて、それが光文社からの電話だったんです。

折り返した電話で、本になったとき先輩の作家に推薦文を書いてもらえる、誰がいいですか? と訊かれまして。一瞬、横溝正史さんと言おうと思ったんですけど、笑ってくれなかったらどうしようと思ってやめました(笑)。作風でいちばん影響を受けている西澤保彦さんにお願いして、推薦文をいただきました。

担当編集さんと最初にお会いして打ち合わせしたのが、十二月二十四日のクリスマスイブだったんです(注:振り替え休日の月曜日)。

G そのときはまだご結婚前だったんですか?

石持 そうです。独身最後のクリスマスイブでした。

林 そんな大事な日に打ち合わせを入れて、大丈夫だったんですか!?

石持 今は妻ですが、当時の彼女に、こういう事情でクリスマスイブは潰れてしまうと連絡し、イブの少し前に食事をしました(笑)。

G 大変失礼な日にちの設定で、申し訳ありませんでした。では、林さんは連絡を受けたとき、いかがでしたか?

林 もう二十年も前のことですからねえ、あまり記憶がないんですが、お電話をいただいたときは、私もほぼ諦めていたので、えっそうなんだと、すごく嬉しかったことは覚えています。

G 推薦文が泡坂妻夫さんだったのは林さんのリクエストですか。

林 私のリクエストだったのですが、泡坂先生には面識があったので、かえってお願いしたものか二の足を踏んでしまって……、業を煮やした担当編集者が「泡坂さんにお願いします」と決めてくれました。

G 泡坂さんとの面識と言いますと……。

林 はい、マジックです。泡坂先生の本名を冠した厚川昌男賞というマジックのコンテストがありまして、アマチュアでも出られる大会だったので参加したことがあったんです。この賞は泡坂先生ご自身が審査員長を務めていらっしゃったので、そこで面識がありました。このコンテストで『本格推理』の本を使ったマジックをやりました。本の中の「作者の言葉」に書かれている言葉をアナグラムで並び替えると、「厚川昌男のダイアの8」といった具合にカードの名前になって、それでカード当てをするマジックだったので、ミステリーを書いてる人なんだと認識していただいたと思います。

そのマジックはいま再現できませんが、コンテストに参加した際にお土産にいただいた泡坂先生が考案されたマジックが家から出てきたので、あとでお見せしますね。

一同 おーーっ。座談会が終わったら、ぜひ見せてください。

林 うまくいかなかったら、ぜんぶ僕のせいで、泡坂先生のせいではありません(笑)。

G 東川さんは連絡を受けたときのことを覚えていますか?

東川 電話が来たときのことは覚えてます。ちょうど『本格推理』用の新しい短編を書いていたところで、その短編を膨らませてデビュー作にしたんです。

打ち合わせは確か地元の駅の喫茶店に担当編集者が来て、一時間半ぐらいお話したのですが、会社を辞めてからあんなに長い時間、人と会話を交わすことがなかったので、一年分ぐらい喋ったなぁと思ったのを覚えています。

G 推薦者の有栖川有栖さんのお名前は、そのときあがったのですか?

東川 確か、ミステリーを書こうと思ったきっかけの話になったとき、有栖川さんの『月光ゲーム』のことを話していて、その流れで有栖川さんにお願いしてみようということになったんだと。

G デビュー当時から東川さんは、ユーモア・ミステリーであることをご自身で仰っていたのですか?

東川 言っていたと思います。

G ユーモア・ミステリーを書いている作家は、当時はおそらく、赤川次郎さんや辻真先さんしかいなかったかもしれません。

東川 確かに僕がデビューしたころは、ユーモア・ミステリーという言葉はほとんど使われていなかったから、逆に戦略的にそう言っていたんだと思います。

林 そう仰っていましたね。ジュンク堂でみんなで座談会をやったとき、ユーモア・ミステリーの市場はいま空いているから、一人混ざり込んでも絶対にやっていけるって。「おー、この人はやる気だ」と思ったのを覚えています(笑)。

1965 年、東京都生まれ。’96 年、鮎川哲也・編『本格推理⑧』 に「二隻の船」が初掲載。2002 年、「KAPPA-ONE」に選ばれ 『The unseen 見えない精霊』 で長編デビュー。’17 年に連作 『分かったで済むなら、名探偵はいらない』、’20年に長編 『オレだけが名探偵を知っている』を刊行した。

カッパ・ワン同期四人、お互いの印象は

G デビューが決まって最初に、皆さんに集まっていただきましたね?

石持 集まって、本の巻末に載せるインタビューを一人ずつ受けました。私は確か、仕事帰りだったのでいちばん遅れて来たと思います。

東川 え、僕がいちばん遅れたんじゃなかったでしたっけ!

石持 いやいや、私が来たとき三人が座っていたので、間違いなく私が最後です。

東川 そうかあ、別に集まったときの記憶と混同しているのかな……。

G 初めて会った「同期」の思い出はありますか?

石持 年格好が近い男性四人だと、私はなんとなく分かっていたのですが、逆に名前から私だけ女性である可能性があったので、他の三人が最後の一人は女性じゃないかと勝手に盛り上がっていて、私が行くとすごくがっかりされたのは覚えています(笑)。

林 はい、とてもよく覚えてます。「女性じゃないかなあ」って言っていたら、編集者に「いや、男性ですよ」とあっさり言われて、「あーーっ」ってなったのを(笑)。

G 林さんは四人で集まったときの感想は?

林 さっき話したジュンク堂の座談会や今日もそうですが、デビュー時はいつも五十音順に並んでいて、すると必ず石持さんから話し始めて東川さんが最後だったんです。東川さんは、他の三人がすべて話してしまって言うことが残っていないなか、絞り出していたのを思い出しました。東川さん、大変だったなあと(笑)。

最初に会ったときは、もともと『本格推理』掲載の他の三人の作品が好きで、気になっていたお名前だったので、この人たちがそうかという気持ちがすごくありましたね。

あと、四人はデビュー後に鮎川哲也賞のパーティーにご招待をいただいて、初めて作家の先生たちがたくさんいるところに行ったので、僕たちは団子のように隅でまとまっていたんです。遠くからその姿を見たカッパ・ワンの編集者に「初々しい」って言われましたね。今はすっかりふてぶてしくなりましたが、そのときは「縁日の夜店のウサギみたい」だと言われました(笑)。

パーティーの後、先輩の作家の方に誘っていただいて、ちょうどサッカーのワールドカップの時期で、サッカーの話になると加賀美さんが途端に聞く気がなくなっていた。もうミステリーの話以外はスイッチがオフになって、すごい無邪気な顔で寝始めてました。石持さんがそれを見て「あっ、寝てる、寝てる」と言っていたのですが、ミステリーの話題になると急に目覚めて「それはですね、先行作品の○○○で同じトリックがあるんですよ」って言い初めて、加賀美さんて本当にミステリー一途の人なんだなと思いました。

G 東川さんは全員が集まったとき印象は?

東川 さっき言いましたが、僕が行ったときには三人揃っていた記憶があって、それが違うとなるともう何を信じていいか分からないけど(笑)……、ただ、みなさん会社員だったんですよね。

林 僕もあのときは会社員でした。

東川 そうでしたよね。で、三人ともスーツを着ていて、僕だけいかにもアルバイト帰りみたいな恰好だったから、なんだかちょっと恥ずかしいなと思った記憶はあります。

G 鮎川賞の贈呈式もそうですが、光文社のパーティーにもいらしていただいて、どこでも四人一緒に固まっていた印象があります。

石持 加賀美さんはパーティーに古い本を持ってきて、著者の方にサインをもらっていたんです。林さんも先輩作家とよく話していて、私はお二人ほどミステリーに詳しくなかったので会って話すネタがないし、会ったらその方の最新刊の話をしなくてはいけないと思い込んでいて、それも読んでいなかった。じゃあ、四人で固まろうかとなって、あそこの料理美味しいよ、とか話してました。

東川 加賀美さんが会場で西村京太郎さんにサインをいただいていて、西村さんのサインが筆書きでとてもかっこいいものだったのを覚えています。本当に美しい字で。

石持 加賀美さんは、「なんでその本を持っているんですか?」と相手が驚くような貴重本を持ってくるんですよね。

1968 年、広島県生まれ。’96 年、鮎川哲也・編『本格推理 ⑧』に「中途半端な密室」が初掲載。2002 年、「KAPPAONE」に選ばれ『密室の鍵貸します』で長編デビュー。以後、 〈烏賊川市〉シリーズが人気に。 ’11 年『謎解きはディナーのあとで』が第8回本屋大賞を受賞し大ヒット。その他に〈鯉ヶ窪学園〉シリーズ、〈探偵少女アリサの事件簿〉シリーズ、 〈かがやき荘西荻探偵局〉シリーズなど著書多数。

プロの作家になって迎えた転換点

G その後は徐々に各々個別の活動に移っていきましたが、ご自身のトピックスや転換点があったのか伺いたいと思います。また石持さんからですみません。

石持 私は一作目が出てから二作目が出るまでが一年四か月と、結構時間がかかったんです。だから一作目の『アイルランドの薔薇』が出てもプロになったと思えなくて、二作目の依頼はあったのですが、原稿ができたらまた見てくださいっていうレベルの素人だと思っていたんです。二作目も本にしてもらえるレベルの話を書かなくてはと思って書いた『月の扉』が、幸いにも高評価を受けて推理作家協会賞の候補になったのが最初の転換点ですね。それから光文社以外の出版社からもお声がけをいただくようになったんです。

その後、三作目の『水の迷宮』は、カッパ・ノベルス四十五周年ということで依頼がきまして、刊行日と締め切りがきちんと設定されていて、そこで初めて自分はプロになったと思いました。プロとして仕事を受け、締め切りが設定されるなか水準以上のものを書くことになったのがいちばんの転換点ですね。

G そこからは兼業作家としては信じられないペースで執筆されて評判になりました。その後の生活はどんな感じでした?

石持 最初の十年はぐちゃぐちゃですよ。デビューした年に、ちょうど会社の所属部署が変わって、同じ年の秋に結婚しているので、二〇〇二年は生活が最も変わりました。

結婚したときにはもう兼業になっていたのですが、会社が終わって帰って、夕食をとったら原稿を書いて、夜中に寝て、すぐ朝起きて会社に行って……というのを延々と繰り返していた時期で、たくさん仕事をいただいたので、本当にめまぐるしく夢中でやっているうちに十年が過ぎたという感じでした。

G ご自身の中で、ここを石持浅海のカラーにしよう、こういうタイプの作品だけを書いていこうという心づもりはあったのですか?

石持 『アイルランドの薔薇』や『月の扉』のときは、今これを書きたい、これが認められなかったら仕方ないという感覚で書いていました。でも、二〇〇五年の『扉は閉ざされたまま』が評判になったとき、あの作品は「密室を開けない」という通常の本格ミステリーのフォーマットから外れたところにあって、これをやってもいいんだと思ったんです。それから、みんなが期待する本格ミステリーからちょっとずれたところに視点を置くというのを、自分の本流として意識して書くようにしました。

G 作風を意欲的に広げられた印象がありますね。

石持 「嵐の山荘に通う」とか(笑)。この小説の他とは違うポイントはここ、というのがあって、そこから物語を作っていくのでシリーズものは書けなくなりましたが。

G 会社にもずっと勤めていて、支障は出ませんでしたか?

石持 支障が出たらアウトだなと思ってましたから。『アイルランド』が出たころは会社の仕事も忙しくて、家に帰るのが夜の十時、十一時になって、そこから二時間書いて寝て、という生活をずっとやってましたね。

林 すごい……。

石持 今はもうあんな無理はきかなくなりました。いちばん忙しかったときは、夜の十一時時点で原稿が〇枚の状態から始めて、翌朝七時の出勤までに五十枚書いたことがありました。

林 えーーー!

G 最初に石持さんが忙しくなったと思いますが、そんな石持さんをどう見ていましたか?

林 ただただ、すごいなあー、ですよね(東川氏のほうを向いて)。

東川 ええ、執筆ペースに驚いていました。さっき、二冊目に一年四か月かかったということですが、でも僕の感覚だとそれが普通というか、十分早いじゃないですか。

石持 東川さんはデビュー年の秋に二冊目を出していますよね。

東川 そうです。でも石持さんの刊行ペースが急に上がったので。確か『セリヌンティウスの舟』が出たのがすごく早かった印象があって、「この前出たばっかりじゃん。どうなってんだ」と思ってました。

僕は勤めていないので時間的にいちばん余裕があるじゃないですか。だからどう考えても僕の書くペースが遅いとしか言いようがなくて、かっこ悪いなと思ってました(笑)。僕ももうちょっと書かないと辻褄が合わないじゃないかって。

G 林さんの二作目『分かったで済むなら、名探偵はいらない』の刊行はデビューから十五年後の二〇一七年でした。率直に伺います。その十五年間、何をしてらっしゃったんですか(笑)?

林 ハハハハッ。いろいろ考えてたんですが、ホームズの空白の三年間とか、アガサ・クリスティーの十一日間の失踪みたいな感じで「内緒」ということではダメですか(笑)。

G 話が終わってしまうのでダメです(笑)。

石持 その間、林さんとはメールなどでずっとやり取りをしていて、二作目の準備はしてますという話はずっと聞いてました(笑)。

林 ハハハハッ。

G 二作目もすぐ書きたいという思いはあったんですか?

林 うーーーん……実は発表したいという気持ちがなくなっちゃったんですよ。なんのために発表するんだろうって思い始めた時期があって、そこを迷うのなら出さないほうがいいなと。トリックを考えたり、ストーリーを考えたり、そのための材料を集めるモチベーションはあったんですけどね。

レオナルド・ダ・ヴィンチのエピソードがありまして、ダ・ヴィンチが彫刻を鋳造することを考えていて、当時の技術では絶対にできない、こんな細い足でこんなポーズの彫刻は立てられないという難題に挑戦して、その方法が分かった途端にもう作らなくていいやと思ってしまったというものです。私の気分もこれだなって思います。自分のなかで決着がついてしまうと、もうそれを形にして人に見てもらって、その後どうしたいのか頭のなかで整理がつかなくなってしまったんです。

G そのころ同期の三人の活動を見ていて、思うところはありましたか?

林 素直に、すごいなーと思ってました。そこに嫉妬とか競争心が生まれるかなと思ったんですが、素直にすごいなって。ただ、もし僕がたった一人でデビューして同期の人たちがいなかったら、きっと二作目を書かずに終わったかなと思います。同期がいて本当によかったと思いますね。

G すると、もう一度書けるかもしれないと思ったのは、なにがきっかけでしょう?

林 自分がこだわっていたことや、答えが欲しいと思っていたことに関して、もうどうでもいいやと思えるときがあったんです。そこからですね。そのタイミングで担当編集者から声をかけていただいたのも大きいです。

G その後は着実に書き続けていただいてますしね。それでは東川さんに伺いますが、二十年のなかで、明らかな転換点があるように思いますが。

東川 『謎解きはディナーのあとで』です。あの作品がヒットする前はぜんぶ長編だったのが、ヒットした後は短編ばかりになりました。そこが転換点ですね。『ディナー』のヒットで、一瞬で仕事が増えたような印象です。刊行が二〇一〇年の九月上旬で、十月の後半に鮎川賞の贈呈式があって、そのときに四万部ちょっと売れていました。贈呈式の会場で他の出版社の担当者と話していて、その社では新作を文庫で出すと言っていたのですが、僕が『ディナー』は四万部売れましたと言ったら、じゃあ単行本にしますと、その場で決まりました(笑)。

G 生々しいお話ですね(笑)。

東川 で、その年のうちに続々と編集者が会いに来られて、依頼を受けました。

G 仕事の依頼の数や付き合う出版社が増えて、心配はなかったですか?

東川 新しく付き合い始めた会社はそんなになかったように思います。ただ、『ディナー』のヒット前からお付き合いのあった数社には、義理を果たさなくてはならないなと思ってました。新しい出版社から話が来るのは嬉しいし、書きたいと思うけど、前からの出版社に書かないと新しいところには行けないなと。

あと、みんな『ディナー』のヒットを見て依頼してきているので、すくなくともそのレベルは維持しなくてはと思いましたし、ユーモア・ミステリーを書くことはデビュー以来決めているので、そこは変わらずいこうと。

ただ、変わらずに書いているから、そのぶん飽きることがある。飽きるとアイディアがなくなる(笑)。同じことを書いているなという感覚との戦いですね。

G その対策は?

東川 やっぱり長編を書くことじゃないですか(笑)。

石持 私は雑誌連載の短編が多かったのですが、『ディナー』が出るまで東川さんは長編ばかりでした。ですから「同じ『本格推理』でデビューしてるんだから、僕にも短編を書かせてほしい」とずっと言っていたんです。でも、『ディナー』の後は「僕に長編を書かせてほしい」って言っていましたね(笑)。

G 東川さんの環境が激変していったのを、お二人はどう感じていましたか?

石持 その前の『館島』や『もう誘拐なんてしない』『交換殺人には向かない夜』などの刊行で評価がどんどん高まっていくのを、肌で感じられていたんです。

東川 それ、僕は肌で感じてない(笑)。

石持 もうそろそろ来るぞ、とは思ってましたが、こんなにすごいのが来るとは思っていなかった。変な言い方ですが、驚きはなかったけれどびっくりしました。

G 林さんはいかがでしたか?

林 すっごいなあー、と思いました。こればかり言ってますが(笑)。本当に嬉しかったですよ、頑張っていたのは知っていたし、頑張りが報われてほしいと思っていたので。

加賀美雅之という作家と、その人物

G では加賀美雅之さんの執筆活動とそれ以外のことで、皆さんがご存じのことをお教えいただけませんか。

石持 加賀美さんの第一印象は〝普通のおじさん〟でしたね。それ以外のなにものでもない(笑)。彼はサラリーマンの姿と作家の姿が極端に違う人でした。確か普通の民間企業の営業マンをやっていたはずで、一緒に飲みに行くと営業のノリなんですよ。ですが、ことミステリーに関してはストイックで、プロの技術を持ちながらアマチュアでいようとしているように見えました。自分の書きたいことはアマチュアの立場でないと書けないと思っている節があって、プロになったらオリジナルが求められるけれど、自分は本当は同人誌の二次創作のようなことをやりたいんだと言っていましたね。

G 意識的にパスティーシュにこだわり続けていたんですね。

石持 元ネタがある話を自分なりに解釈して創作したいと、ずっと言っていたのが印象深いです。

東川 なんとなくですが、この三人のなかでは僕がいちばん加賀美さんを評価してたのかな、と思います。彼の抜きん出たところを僕は評価しているつもりなんです。

G 何が抜きん出ていると?

東川 トリックです。物理的トリック。今どきの作家がもはや古すぎてやらないようなことを、もう本当に無邪気にやる。それが僕はすごいなと思う。

僕もわりとトリックはこだわるほうで、一度加賀美さんに褒められたことがありまして、「東川篤哉はトリックメーカーとしては優秀だよ」と言ってくれたのは嬉しかったですね。

林 加賀美さんにそう言われるのは嬉しいですね。あ、いま思い出したんですけど、デビューした直後ぐらいでしたか、神保町の書店で行われた綾辻行人さんのサイン会に並んでいたら、加賀美さんも列にいたことがありました(笑)。その後、二人で「ボンディ」に行ってカレーを食べました。

東川 サイン会といえば、僕のサイン会にも加賀美さんが来てくれたことがあったんですが、なんか変装しているみたいな恰好だったんで驚いたことがあります。

林 変装!? 誰にばれないようにしてたの!?

東川 そこなんです。僕も誰にばれたくないんだって思いました。いつもと全然違う恰好で列に並んで、サインしてくださいって。

石持 普段はスーツ姿しか見ていなかったけど、ご自身では普通のプライベートのファッションだったのでは?

東川 列に並んでいただかなくても、別の機会にサインしたんですけどね。当時の僕は、加賀美さんが変装をしていると捉えていたので、なんでそんな恰好で来るのと不思議でした(笑)。

G 加賀美さんは本格ミステリーに対して本当にストイックで、非常に真面目に研究されていて、どこか孤高の人でした。今回『未収録作品集』をまとめられて本当によかったです。

もちろん、ネタばらしはなかった。

二十年目の新作。自身と同期の作品。

G それでは最後に、今年二十周年企画で刊行されたご自身の本のアピールと、他の方の作品の感想をいただければと思います。最後も石持さんからお願いします。

石持 自分は犯人に優しい作家なんです。捕まることがほとんどなく、探偵が犯人を指摘したら、それで終わり。殺人の場面も、この方法で本当に殺せるのかをいつも考えていて、犯人がちゃんと殺すことができる話にしています。そんな「犯人第一主義」の作家なので、今回の『高島太一』は登場人物全員を犯人にしたら面白いのでは、というところから始まっています。犯人五人で延々と続く会話劇で、これまでやってきた蓄積の結晶だと思っています。

東川さんの『スクイッド荘』はカッパ・ツーの投稿者に対して、見せ方のテクニックのお手本にしてくださいと言いたいです。というのは、伏線はこう張ってこう回収する、というのがすごく綺麗に見える作品なんです。確かにギリギリのところがあって、普通の人がこれをやったら絶対失敗してしまうんですよ。でも東川さんの技術をもってすると、うまく伏線を張ってうまく回収し、きちんと終わらせられる。ギリギリを武器にできるのは並大抵の技術ではないんです。

『魔物』は……好きです! はっきり言って、めちゃくちゃ好きです! この作品はほぼ独白だけですよね。自分に起きたことから歴史を遡り、整合性のある結末をつける。探偵役がいるわけでもなく、ひたすら内省するだけで長編に成立させてしまうのは、他に書ける人はいないし、よくぞこの話を書いてくれたと思います。

加賀美さんの作品集については、本当に自分が好きで書きたいものを丁寧に書かれていることがわかります。どの作品も、最初の一段落目からわかります。本の仕立ても作品世界によく合っていて、加賀美さんは喜んでいると思います。そして何よりも、厚い(笑)。

G では次に、林さん、お願いします。

林 デビュー作で〝見えない精霊〟を出したので、では二十周年作品では不死身の魔物を出そうか、と(笑)。節目の年に出す本ですので、趣向としてデビュー作のセルフオマージュを少し意識しました。作者からは以上です(笑)。自由に読んでいただければと思います。

石持さんの作品は……好きです!(笑) 先ほどの石持さんご自身の言葉で答えが出ているんですが、必ずオリジナリティのある新機軸を打ち出してくるので、石持さんの作品を読むときは今度は何だろうと、常に分析したい気持ちで読んでいます。今回の作品では「課題解決」としてのミステリーの魅力に惹かれました。過去の謎を解いていくのではなく、目の前の課題をどうやったら解決できるか、それを考えるプロセスが面白いんだということをエンターテインメントとして見せてくれている。現在進行形で物語が前へ前へと進んでいくので、読ませる力があると思います。

東川さんの作品は……

東川 ほめなくていいですよ(笑)。

林 いやいや、ほめます(笑)。東川さんの作品を読んでいるとプロフェッショナルだなってすごく感じます。特に文章がいい。コラムを読んでも、本格ミステリ作家クラブの会長としての言葉を読んでも、この文章はすごいなといつも思う。奇をてらったりペダンティックな文章ではないので、最初のうちは気がつかなかったんですが、これは誰にでも書けるものではないです。良い日本酒を表現するのに「水みたい」という言い方をしますが、それと同じで引っかかるところがなくスーッと入ってくる文章なんです。これはすごく難しい。書くことを勉強したいと思う人が、お手本にするべき文章だと思います。そんな読者にストレスをかけない文章で、「ミステリーを読んだ」という満足感がしっかり得られるストーリーを仕上げている。これはプロの技術だなと思います。

加賀美さんの本は、今回読み返してみて「ああ、この人は本格推理に酔って書いているんだな」という熱っぽさを感じました。自分はこういうものを書きたいんだというものがはっきりあって、それを遮二無二ものにしていこうとしている。そのせいか彼の作品には奇妙なアンバランスさがあります。一方で、ここまでやるかっていうぐらい丹念に細かく作り込んでいるのに、もう一方では「細かいことはいいんだよ」とばかりに大胆に割り切れちゃう。このアンバランスさがとても魅力的なんです。これは計算して出来ることではなく、彼はナチュラルにやっていたのだと思います。そういう意味で、加賀美さんにしか書けない作品が間違いなくあった。もう新作が出ない残念さもあって、今回、本になってよかったと思いました。

G 最後に東川さん、お願いします。

東川 僕は今回は非常に苦労した作品でした。久しぶりの長編を書きましたというのが売りですね。後はなんだろう……東京創元社の『館島』と光文社の『交換殺人には向かない夜』が同じ二〇〇五年に出ているんですね。二十周年の今年、東京創元社の『仕掛島』と光文社の『スクイッド荘』が出たのですが、『館島』に対する『仕掛島』、『交換殺人』に対する『スクイッド荘』ということは考えていました。

G 最初からその構想があったんですか?

東川 ちゃんと計画して、そうしたんですよ(笑)!

『スクイッド荘』はある意味、きわどい作品で、受け入れられない人はダメかもしれないのですが、そういうのも面白いかなと思ってます。

石持さんと林さんの新作は、お二人とも長年書かれているけれど、いい意味で変わらないと感じました。

石持さんのはほぼ一幕ものの舞台劇を観ているような感覚で書いてあって、最初これで長編になるのかなと思ったのですが、同じ場所で五人がずっと語り合っていて、その語り合う局面が徐々に変わっていく。救急車を呼ぶか呼ばないかを話していたら、その後、実は全員が殺しに来たと分かり、さらに進むと、また実は……となる。舞台も登場人物も変わらないまま、局面が次々変わっていくうちに、どこに連れて行かれるんだろうという興味で読み進めていく。無駄なものが何もないシチュエーションで話を引っ張っていく力はすごいと思うんです。

石持さんはよく考えるとシチュエーション・コメディみたいな作品が多い。今回の作品でも五人の殺人者が一堂に会するって普通はギャグになりますよね。でも石持さんはそうしない。僕もときどきそういうものを書こうと思うんですが、シチュエーションが思いつかない。

で、林さんなんですが……

林 怖い、怖い、怖い(笑)。

東川 先ほど、趣向として『見えない精霊』のセルフオマージュを意識したと仰ってましたが、なるほどと思いました。読んでいてどこか『精霊』に似ているなと思っていました。今回の『魔物』は古城の隠された五つの部屋で、『精霊』では飛行船が四つの部屋に分かれていた。話はファンタジックなんだけれど舞台設定はすごくシンプルで、単純なシチュエーションのなかで奇妙な出来事が起きる、不思議で面白い印象でした。

石持 作品世界を一から作らなければならない内容で、そのルールを細かいところまですごく気を遣って作っていると思いました。

林 なんだか「カッパ・ツー」の審査を受けている気持ちです(笑)。

東川 感動させる作品ですよ。

石持 最終章の絵を想像すると、すごくいいんですよ。

林 ありがとうございます!

東川 加賀美さんの『未収録作品集』については、まず本になっていない作品が、こんなにあったんだなぁ、という印象です。雑誌掲載当時に読んだ作品もあれば、未読の作品や存在すら知らなかった作品もある。これから読むのが楽しみです。

G 皆様、本日はありがとうございます。デビュー二十周年を迎えての座談会でしたが、今後も変わらぬご活躍をされて、ぜひ三十周年、四十周年と迎えていただきたいと思います。

(おわり)

《ジャーロ No.85 2022 NOVEMBER 掲載》

▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。

いいなと思ったら応援しよう!