『いけない』『いけないⅡ』(道尾秀介)・ラストの写真に隠されたもう一つの結末が話題!【著者×担当編集者】アフタートーク 第9回

▼前回はこちら

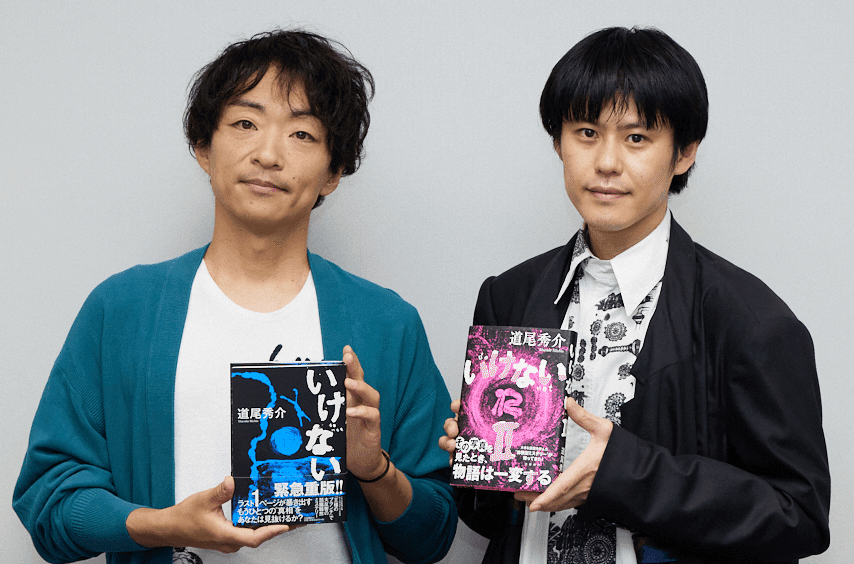

対談=道尾秀介(作家)× 清水陽介(文藝春秋)

聞き手・構成=円堂都司昭

撮影/公文一成

各章の最終ページに挿入された写真を見ると、読んできた物語の意味が一変する。そのような趣向で書かれた道尾秀介『いけない』(二〇一九年)は好評を得て、『いけないⅡ』(二〇二二年)が刊行された。写真が単純に犯人や証拠を指し示すのではなく、本文といろいろ考えあわせなければ真相に到達できない仕掛けになっている。読者が稀有な読書体験をできるこのシリーズは、どのように生まれたのか。

担当編集が一般読者の基準に

――『いけない』第一章の「弓投げの崖を見てはいけない」の初出は、複数作家が舞台を共有した東京創元社のアンソロジー『蝦蟇倉市事件1』(二〇一〇年。文庫化で『晴れた日は謎を追って がまくら市事件』に改題)でしたよね。

道尾秀介 その本のために書いた短編でした。「蝦蟇倉市」という町は僕が名づけ、地図も最初に僕が描いたものをみんなで広げました。

――最初からシリーズにするつもりだったんですか。

道尾 書いた時、そんな気はありませんでした。でも、あの短編は「三人のうち誰が死んだのか」がラストの地図を見ると浮かび上がるという仕掛けだったんですが、僕の趣旨がうまく伝わらなかったのか、掲載された地図が意味のないものになっていたんです。それが心残りで、登場する隈島という刑事も好きだったし、東京創元社に連絡して、あれを他社でシリーズにしてもいいですかと聞いたら、「いいですよ」といわれたので文藝春秋から『いけない』を出すことになりました。そちらでは、僕があらためて地図を作り直しました。

――文藝春秋からの依頼ではなく、道尾さんの方からこれをやりたいといって、シリーズになった。

道尾 多くの版元から本を出していて、順番的に文春だったということもありますし、「弓投げの崖を見てはいけない」を同社の八馬祉子さんという編集者がすごく気に入ってくれていたんです。

――そもそも、なぜこんな仕掛けを思いついたんですか。

道尾 なぜなんでしょう。先の短編を書いたのは、まだ作家としてキャリアが浅い頃でしたけど、わりと飽きっぽい性分なので、文字以外のものも使って面白いことができるんじゃないかと思い始めていたんです。それで、本文が終った時になにか画像があって、それを見ると物語の意味がガラッと変わるという趣向を考えたんです。で、まずは地図を使いました。

――ミステリ小説の場合、館ものに見取り図があったり、名探偵の推理を解説するため図が添えられるといったことがありますけど、これまで読んだ作品で印象的だった図とかありますか。

道尾 明確に覚えているものはないですね。たぶん、先例があったら、自分で描いていないと思います。そもそも僕は筋金入りの方向音痴なので、見取り図がついている小説が実はあまり得意ではなくて……。

――『いけない』の第二章と第三章はそれぞれ短編として「オール讀物」に発表され、書籍化の際に最終章が書き下ろされました。『いけないⅡ』も第三章まではそれぞれ同誌に掲載され、最終章は書き下ろしで単行本になりました。清水さんは、いつから道尾さんを担当するようになったんですか。

清水陽介 二〇二一年七月からです。『いけないⅡ』の企画が立ち上がるくらいのタイミングで前任の八馬から引き継ぎました。『いけない』が話題になったので当社としてはぜひⅡをとなりましたし、道尾さんもモチベーションを持たれていました。私が担当させてもらう時には、すでにⅡへ動き出すベースはできつつあったと思います。ただ、私はそれまで純文学畑の人間だったので、正直、ミステリには明るくないんです。前任の八馬がミステリ・プロパーだったのに対し、逆に私のようにミステリに詳しくない人間が読んだ時にどこがわかりやすく、わかりにくいのか、難易度の設定について私をテストケースにしながら調整していただいたのが、Ⅱの作り方の特徴だと思います。

道尾 それがありがたかったですね。やっぱりミステリを多く作っている編集者って、普通の人じゃないんですよ、もう。

――そうでしょうね(笑)。

道尾 特に真相を自分で推理するようなこういう小説を読んでもらう時は、難易度設定の基準として参考にしづらい。どれだけ難しくしても、ぱっとわかっちゃったりするし。だから、清水さんが一般読者のいい基準になってくれて、ちょうどよかったですね。

――最後の写真でその章について推理させつつ、他の章でちょっと真相を示唆する。でも、説明しつくさない。そのさじ加減も絶妙でした。

道尾 そこはⅠとなにか違うところを作りたかったんです。前の章の真相を見抜けなかった場合も、次の章に書かれたヒントを見れば、章末の画像に戻って再考できる。

清水 Ⅱの最初の打ちあわせで道尾さんは、「同じコンセプトだけど、独立したものでもあるし、話自体は別もの。やろうとしていることも少し違う」と明言されていました。こちらも最初からそういうかまえで、本のデザインもタッチは似ていますけど、続編ではなく姉妹編とかのイメージになるようにデザイナーと相談しました。

――道尾さんはシリーズものが少ないし、書いても長くは続けないじゃないですか。そのなかで『いけない』のⅡを出したことには、ちょっと驚いたんですが。

道尾 このスタイルを初めてやってみて、まだまだできることがあると思ったんです。Ⅱを書いてみたら、本当にあった(笑)。

モノを作る楽しさ

――『いけない』を書いたのは自分でも楽しい経験だったんですか。

道尾 どうなんでしょう。

清水 でも、苦しそうでしたよ。お痩せになったり。

道尾 一話を書くたびに痩せていくシリーズでした(笑)。Ⅱに関しては、ゼロから立ち上げていったわけですし。

――最初は雑誌掲載だったわけですが、締切はきつかったですか。

道尾 僕にあわせて進行を設定してくれたので、追われる感じはなかったです。そもそも締切があまりない。締切……?

――締切がない世界の人みたいなリアクションになってますけど(笑)。

道尾 おおむねこのくらいの時期までという形でいつもやっていて、何月何日までというのはないんです。

清水 ただ、『いけないⅡ』刊行の場合、『いけない』の文庫化の時期が固まっていたのでそこに合わせなければいけないプレッシャーは、おありだったでしょう。一話一話の締切より、最後の帳尻を合わせてくださいということが大変だったと思います。

道尾 そうだ、Iの文庫の帯にIIの発売予定日を入れるために進行がタイトになったんでした。三話まで雑誌掲載して、書き下ろしの最終章の原稿を八馬さんと清水さんに送ってから、三人のZOOM会議で侃々諤々やったのを覚えてます。

清水 同時進行で撮影の段取りも決めて。

道尾 このシリーズは、文章と写真のバランス、それらを使って難易度を調整するときのさじ加減がすごく難しくて、自分で何度も読み直しても確信が持てない。文字だけの小説だったら、作家をやってきた時間以上に読者だった時間が長いからクオリティはわかるんですけど、このスタイルは読んだことがないから本当にこれであっているのかどうかわからない。そこが一番苦労しました。

――ふだん書くミステリとの違いは、どんなところですか。

道尾 今、講談社の「小説現代」でやっている「きこえる」シリーズは、物語の最後についているQRコードで音が聞けるんですけど、それを聞いた瞬間に物語の意味が変わるんです。その創作の仕方は『いけない』と似ていて、文章の部分と最後の部分の画像や音を同時に考えるわけです。そうしないとアイデア自体が出てこない。難しいけど、なにせ他にやっている人がいないことなので、浮かんだ時の嬉しさはひとしおです。

――『いけない』の場合、普通は文章で書くようなところを写真にしたわけですが、「ここは少しわかりにくいです」といったやりとりはあったんですか。

清水 ありました。読んでいただくとおわかりでしょうが、細部の描写にこだわっていらっしゃって、そこが伏線かしらと思わせていらないフックになってしまうのではないか。「ディテールを書きこみすぎて意味ありげです」といったことは、何度か申し上げました。

――章ごとの物語がありつつ、最終章には全体を通しての仕掛けも用意されていますが、本にまとめるうえでさかのぼっての修正はあったんですか。

清水 それが見事になくて。終章でつながる予感はありましたけど、ここまでとは思いませんでした。読み返したんですけど、矛盾は感じなかったです。

道尾 実は、編集者が気づかないレベルで伏線がちゃんと機能するようにちょこちょこ直したんです。かなり細かいところなので、そのまま出してもよかったくらいですけど。

――清水さんは、他にやっている人がいない作品を編集しなければならなかったわけですが。

清水 「オール讀物」で初出の時は、雑誌のフォーマットによる制限がありましたが、単行本という自由なメディアになった時、道尾さんの意図するものをどう実現するか、けっこう悩みました。写真の入れ方に関しても、いろいろ試行錯誤して……。

道尾 難易度は写真でも文章でも変えられるので最後の調整はどの話も難しかったですね。

清水 撮影も苦労しましたし。

――撮影には道尾さんも立ち会ったんですか。

道尾 もちろん。ちなみにこの人(清水さん)が写り込んでいる写真もあります。

清水 出演しました。

道尾 現場では、事前に思った通りにはならなくて、いろいろやってみないとわからない。それと、第一章の写真はキャンプ場へ行って撮ったんですけど、雪細工などは僕が紙粘土で作りました。そこらへんを人に任せると面白くないし、こんな感じで撮ってくださいとお願いするだけだと、僕が考えたのとはイメージが大きく変わっちゃいますからね。

清水 道尾さんは、本当にモノを作るのがお好きなんだなと実感しました。

道尾 もう嬉々として作っていました。僕はある程度画像編集ができるので、いつもネットのフリー素材とかで写真の下絵を作るんですけど、それは僕と編集者が見るぶんにはいいとしても、本番では使えない。だから、素材を探してもらったり、自分で作ったり。

――できた本には、装画・装丁が城井文平、写真が佐藤亘と記されていますけど、作者本人が撮影監督的な役割や、小物製作までやっているとは、クレジットがないのでわかりませんでした。

清水 書いたらエンドロールが長くなる(笑)。最終章の写真などは情報量が多いわけでもないから、写る文字のサイズをどれくらいにするかとか難易度をかなり微調整しました。

――作品に関して文章以外にまでかかわることは、けっこうあるんですか。

道尾 小説のことではないですけど、SCRAP出版から出た『DETECTIVE X』という捜査ゲームには、過去の未解決事件に関する新聞記事や雑誌記事が出てくるんですが、僕がInDesignで組み、音源も作ったりしました。『いけない』シリーズで作る面白さと読者の反応を知ったことが、「きこえる」シリーズや『DETECTIVE X』につながっている気がします。

文章には書かれない、写真のみに隠された情報が真相を読み解くカギに。

ネタバレ解説されるのは嬉しい

――『いけない』シリーズは評判になってネットでもたくさん考察がアップされていますけど、実際の反応を見ていかがですか。

道尾 最初は反応をまったく想定できなくて、僕のさじ加減でこれくらいの難易度がいいだろうと信じて出したのがI。それがたくさん売れてくれて、Ⅱを書く時にはすでにIの考察サイトがいっぱいあった。今はインターネットを使う読者がほとんどだし、またすぐ考察サイトがいっぱいできるだろうと、そこも加味してⅡは書きました。

――出版社としては、このような独特な作品を世間にプロモーションしなければなりません。

清水 表立って言えることがかなり少ない作品ですし、読んでみてくれとしかいいようがないんです。ただ、ネットの反応はとてもよくて、私も二十年くらい編集者をやっていますが、これほど賛否の賛ばかりの作品はほとんど見たことがないくらい。それには、新鮮な驚きがありました。能動的に読むのだから能動的にいいたくなるはずですけど、それがいい方向に働いている。

――ネタバレ解説しているサイトもありますが。

道尾 それを煙たがる人も多いでしょうけど、僕は嬉しく思います。ミステリ・マニアだったらネタバレはご法度と知っていますけど、それを知らないマニア以外も読んでくれるようになった証拠だから嬉しいんです。

清水 印象的だったのは、謎はだいぶ残ったけれどストーリーは好きだったという声。

道尾 あれは、まさに僕らの計画した通り。全部が解けなくても、いろいろなレイヤーで楽しめる。人間関係を読むだけで楽しめるように書きましたし、どういう楽しみ方もできます。Ⅱだとさすがにいないですけど、Iでは各章最後の画像をただの挿絵だと思って飛ばし読みしている人がいて、それでも面白かったと言ってくれた。このスタイルにして本当によかったと思います。

清水 現在は『いけない』のオーディブル版の製作が進んでいます。当然、本編は音声ファイルですけど、人文書には図が付いているものもあるじゃないですか。そういうものにPDFを付けること自体は、可能なんです。でも、PDFをただ付けると本文よりも先に見てしまう可能性もあるので、こちらが意図する順番で開けてもらうにはどうすればいいかを試行錯誤しています。そういう意味でも新しい可能性を秘めたシリーズになっていると思います。

道尾 その仕事に慣れているはずの人が困るのを見ると、自分は誰もやっていないことをやっているんだという実感が湧いて、愉快でしょうがない。集英社で『N』を作った時も(読む順番によって七百二十通りの物語ができる構成。一章おきに上下反転して印刷されている)、もし技術的に不可能だとまずいので事前に印刷所に確認してもらったんです。そしたら、印刷所もやったことがないもんだから最初は困ってしまう。でも、版を一回作れば重版もそれほどコストがかからないし大丈夫だとわかって、決行となったんです。「きこえる」シリーズでも音源は僕が作製していて、そこに支払いも発生するんですけど、版元もそんなのやったことがないから金額がわからない。そうやって困ったことが起きるのが愉快。困らせたいわけじゃないですけど。

――『いけないⅡ』に関しては、ポッドキャストで道尾さんが朗読をしていましたね。

道尾 宣伝のための依頼がきて、指定された範囲の朗読を宅録したんです。興味を持ってもらえるように僕の方で最後にピー音を入れてみたり。WEB用のインタビュー動画も作ってもらいました。でも編集者も大変ですよね、今は宣伝のツールがたくさんあって、どれが正しいのかわからないから。

清水 増えれば増えるほど、一つずつの有効性は下がっている気もしますし、選択が難しい。

――清水さんは以前、純文学の編集をしていたわけですが、エンタメとの違いは。

清水 『いけない』に限っていうと、読者が能動的に読まなければいけないところは共通すると思いました。ミステリ・プロパー向けの作品だったら、たぶん尻込みしていたでしょうけど、様々な可能性に満ちた作品だからこそ引き継げると思ってもらえたのかもしれません。道尾さんには正直、申し訳ない気持ちがあって、そもそも「西村賢太被害者の会」じゃないですか。

――えっ。

清水 道尾さんが二〇一一年に『月と蟹』で直木賞を受賞された同じ時に西村さんが芥川賞を受賞され、あの強烈なキャラクターで前面に出られた。私は西村番だったので道尾さんを担当するのは申し訳ないって(笑)。

道尾 西村さんはもう亡くなってしまいましたけど、豊崎由美さんとのトークイベントで、こっそり業者に発注しておいた「西村賢太被害者の会」の襷をかけて出演したんです。芥川賞を彼と同時受賞した朝吹真理子さんにもかけてもらって。もちろん冗談ですけど。

――そんなめぐりあわせがあったんですね。清水さんがその後に担当された道尾さんの印象は。

清水 いろんなコミュニケーションを楽しまれている方という印象です。原稿をお送りいただく時でも、茶目っ気があるというか。

道尾 編集者を驚かしたいというのは、あります。事前にネタをいいたくない。『いけない』シリーズ各話もそうですけど、中・短編は絶対いわない。長編はあまり見せないと編集者が心配するから半ばくらいまで書いて、この先こうなりますとメモを添えて送ります。やはり最初に読んだ時のインパクトを聞きたいんです。感想もメールだと文章を直せるし、きれいな感想を書こうとされちゃうから、息遣いの聞こえる電話で聞くのが好きですね。

――物語の内容に触れないなら、事前の打ちあわせはどういう話をするんですか。

道尾 ブレーンストーミングみたいなことをやります。『いけないⅡ』は時期がコロナ禍だったのでZOOM会議でしたけど、子どもの頃に不思議だったこととかいろいろな話をしました。ブレストからなにか生まれることはあまりないですけど、次の作品にむけてお互いに本気ですよと確認しあう会というような意味が強いのかもしれない。

――『いけない』シリーズについて道尾さんは、すでにIIIを書きたいと発言されていますね。

道尾 Ⅱがたくさん売れてくれたら書きたいです。それにしても、「アフタートーク」っていいですね。作家と編集者って、実はアフタートークをそれほどしない。本が出ると売れ行きや宣伝方法の話にシフトして、あの時は苦労したよねとか意外と話さないでしょう。打ち上げでも作品の話はほとんどしなかったし、こんなことをやりたいとか、もう次の話になっちゃう。ただ、「いけないⅢ」を書いたら、どんどん体重が減って、やがて僕がいなくなる気がする。Ⅳになったら「道尾どこだ?」って(笑)。

清水 Ⅲについては、道尾さんが「書きます」と明言してこの誌面に残ってくれるとありがたいですね(笑)。

(おわり)

《ジャーロ No.88 2023 MAY 掲載》

■ ■ ■

★ジャーロ編集部noteが、光文社 文芸編集部noteにアップデート!

ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。

お気軽にフォローしてみてください。お気軽にフォローしてみてください。

いいなと思ったら応援しよう!