都筑道夫とクリスティーとポーと倒叙ミステリ|新保博久⇔法月綸太郎・死体置場で待ち合わせ【第2回】

▼【第1回】はこちら

* * *

【第四信】

法月綸太郎 →新保博久

/もう一人のメアリーの遁走

新保博久さま

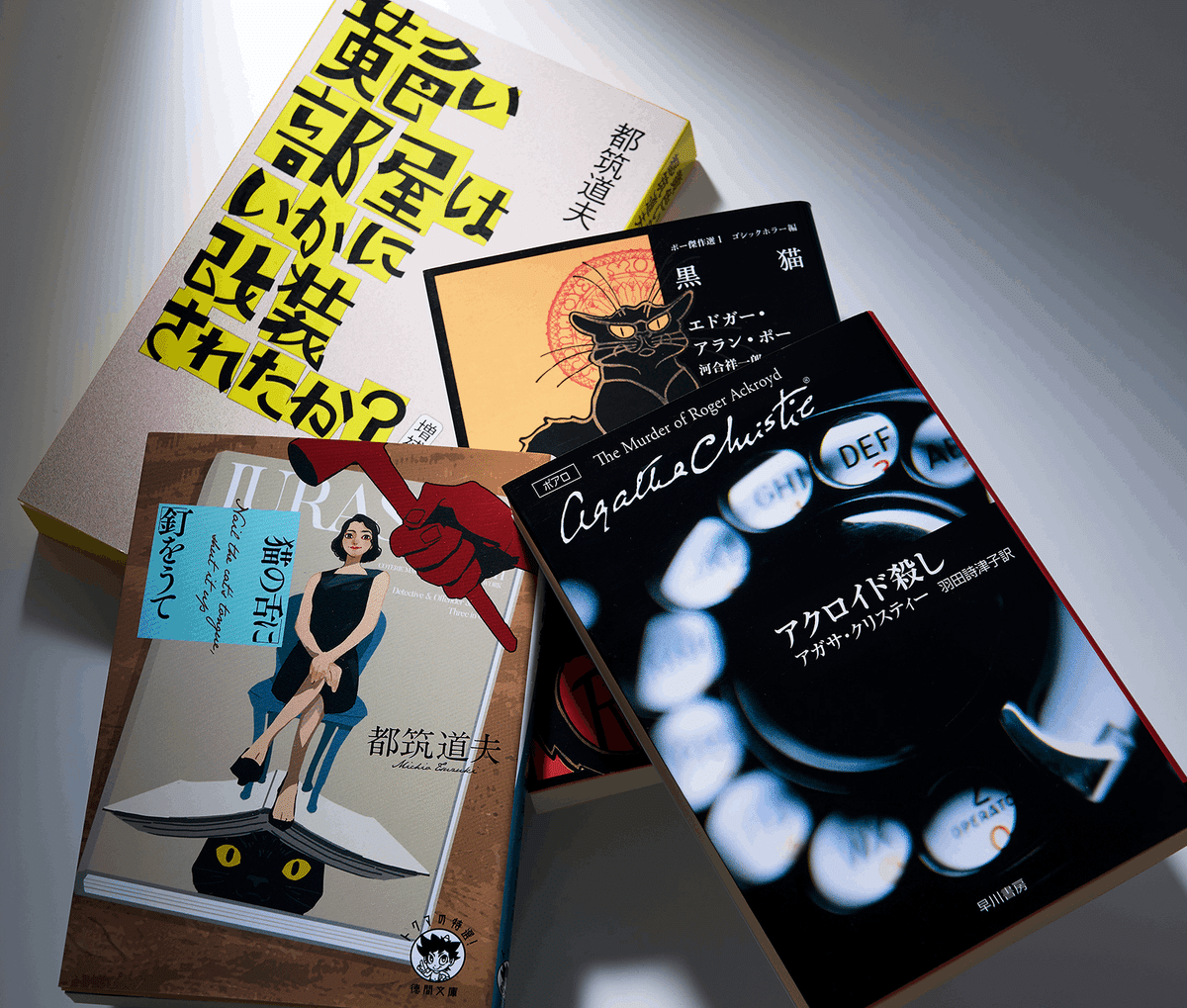

都筑道夫氏の名前が出たところで、私も謝辞を記さなければなりません。『猫の舌に釘をうて』(徳間文庫)の解説は、新保さんがお書きになった「文庫コレクション〈大衆文学館〉」(講談社、一九九七年)や「都筑道夫コレクション《青春篇》」(光文社文庫、二〇〇三年)の解題をずいぶん参考にしましたし、八月に出る『誘拐作戦』(徳間文庫)の解説を執筆した際も、「爆烈お玉」のリライトにまつわる狭山温氏の証言についてご教示いただきました。泥縄式になりますが、往復書簡にこと寄せてあらためてお礼を申し上げます。

個人的には、都筑氏の講演にもとづく松坂健氏の再現原稿が五十年ぶりに陽の目を見たことにも不思議な縁を感じています。というのも、『誘拐作戦』の旧創元推理文庫版(二〇〇一年)解説「〝眼底手高〟のダンディズム」の著者が同じ松坂氏で、今回の徳間文庫版の新解説でも氏の文章を引用させてもらったからです(松坂解説のタイトルは「眼低」の誤植ではないかと思うのですが、そのままにしておきました)。

都筑氏の講演にまつわる話は長くなりそうなので、先にクリスティーの件を片づけておきましょう。「ミステリ再入門」の連載はついこの間のような気がしていたのに、何だかんだで二十年、二昔前ということになりますか。いやはや、それは自分も歳を取るわけです。当然書籍化されるものと思い込んで、連載を飛び飛びに読んでいたのは惜しいことをしました。今からでも本にまとめてもらえるとありがたいのですが。

それはさておき、井草クリスティーヌが替え玉を用意する〝真相〟を読んで真っ先に想起したのは、クリスティー本人が失踪後に発表したポアロ物の某長編でした。もっとも、よくよく考えると似ているのは替え玉のくだりだけで、離婚を望んでいたのは妻のほう、殺人の対象も愛人ではなく……おっと、これ以上書くとネタバレになるので、口をつぐんでおきましょう。

クリスティー失踪事件といえば、十数年前に「引き立て役倶楽部の陰謀」(『ノックス・マシン』に収録、角川文庫)という短編を書いたことがあります。内容は一種のメタフィクションで、『アクロイド殺し』を読んで激怒した「ビッグ4」(英米仏露を代表する名探偵のワトソン役四人の同盟)がクリスティーをホテルに軟禁、フェアプレイの遵守を強要するというバカミスなのですが、執筆のため参考資料を漁っていた時、おやっと思ったことがある。一九二九年に出版されたトミーとタペンスが主人公の連作短編集『おしどり探偵』に、そのものずばり「婦人失踪事件」という短編が収められているのです。

最初の夫が戦死した後、有名な探検家と再婚を約したレディが行方をくらますという事件で、真相は他愛ないものですが、怪しげな療養所に潜伏しているところなど、作者自身の行動を連想せずにはいられません。ところが興味深いことに、この短編の初出は一九二四年(「スケッチ」誌十月十五日号に掲載)で、失踪の二年前に発表されている。要するにフィクションも含めると、一九二六年のリアル失踪事件は、クリスティーにとって二度目の出来事だったことになるわけです。

これは彼女が自作の小説を実演した、という意味ではありません。ポイントは二度目という点で、八十年前にポーが執着した「偶然の一致(暗合)」が長い影を引いている――メアリー・ロジャーズも事件の三年前に一度失踪しており(「マリー・ロジェの謎」では五ヶ月ほど前)、水死体となって発見されたのは二度目の失踪時でした。興味深い暗合はほかにもあります。クリスティーの生名はアガサ・メアリ・クラリッサ・ミラーといい(メアリ・ウェストマコットという別名義の由来)、失踪直前に発表した『アクロイド殺し』の被害者はロジャーと名づけられていました。さらにクリスティーが潜伏していたハロゲートは水治療法で有名な温泉保養地ですから、もう一人の「メアリ(ー)・ロジャー(ズ)」は象徴的な「水死人」として発見されたことになる……。

もちろんこういう「暗合」はこじつけの域を出ません。むしろ見逃せないのは、クリスティーが失踪した際にも、新聞各紙の報道が過熱して大衆の好奇心を煽り、殺人説、誘拐説、狂言説などさまざまな憶測がメディアを賑わせたことです。クリスティーの失踪が茶番だったとすれば、狂騒的なメディアスクラム現象まで含めて「マリー・ロジェの謎」の再演/二番煎じであるという見立てだって可能でしょう。

第二信では書きそびれましたが、現代の読者にとって「マリー・ロジェの謎」という小説は、純粋推理や安楽椅子探偵のルーツというより、メディアリテラシーの教科書として読んだほうが理解しやすいのではないか。そういう意味では、クリスティー失踪事件の過熱報道をリアルタイムで分析・批判するのに、オーギュスト・デュパンほどふさわしい人物はほかにいないような気がしますね。

簡単に片づけるつもりが、思いのほか「もう一人のメアリー」に振り回され、あらぬ方向へ筆が「遁走」してしまったようです。気を取り直して、「すべてのミステリのルーツはほとんどポーに見いだされる」という都筑道夫氏の持論に目を向けましょう。

都筑氏といえば、先日NHKのBSプレミアムで、少年ドラマシリーズ「蜃気楼博士」(全十二回)が完全再放送されたばかりです。カー『読者よ欺かるるなかれ』の向こうを張った不可能犯罪ミステリで、マジシャン対霊能力者の心理戦から片時も目が離せない、一気見不可避の良質な映像化でした。

ところが作者の弁によれば、エポックメーキングな長篇評論「黄色い部屋はいかに改装されたか?」を連載する気になった原因がこのドラマの原作で、

「そもそもは、三年ばかり前、中学生むきの雑誌に、推理小説を連載したことに原因しているのです。それはディクスン・カーばりの謎とき推理小説でした」

と漏らしているのが、また業が深い。「トリックよりロジック」「ホワイダニットの重視」を旗印に「名探偵復活論」を提唱した「黄色い部屋は~」で、カーは否定的な評価を下されていますが、カーの怪奇趣味や、不可能犯罪趣味が非常に好きだったからこそ、トリック中心のストーリイの組立てに疑問を感じはじめた、という告白は(そのきっかけがジュブナイルだったことまで含めて)とてもリアルです。

それはともかく、都筑氏の講演が行われた一九七一年七月というのは、ちょうど「黄色い部屋は~」の連載(「ミステリマガジン」七〇年十月号~七一年十月号)がラストスパートに入った頃ですね。「モダーン・ディテクティヴ・ストーリイとはなにか」を論じ、本格推理小説の成り立ちを考えるための土台として、始祖ポーへの関心と評価が最も高まっていた時期だと思います。「黒猫」や「裏切り心臓」の解釈については後回しにして、まず「落とし穴と振り子」=007シリーズの原型説に軽く触れておきましょう。

新保さんがお書きになった「主人公が敵の攻撃をかわしては反撃するパターンの連鎖」というのは、松坂健氏の再現原稿だと「チェイス&エスケープのアドベンチャードラマ」、『なめくじに聞いてみろ』のあとがきでは「Attack and Escape(攻撃と脱出)」と記されているところですね。もっと後の『推理作家の出来るまで』(フリースタイル、二〇〇〇年)では、「アタック・アンド・カウンター・アタックのくりかえし、というゲームのようなスタイル」と言い換えていますが、どうも都筑道夫という人は、こういう対戦ゲーム的な術策の応酬に淫してしまう傾向があって、その嗜好はスパイアクションに留まらない。『蜃気楼博士』の殺人実験がそうですし、シリーズ名探偵を擁護する「黄色い部屋は~」の終盤でも「鬼警部アイアンサイド」から「予告殺人」の回を引いて、「犯人と探偵とが、たがいに相手の手すじを読みあって、知能のたたかいをする」のが「本格推理小説の魅力のひとつ」であり、その不自然さをカバーできるのが「名探偵の効用」だという持論を展開しています。

同じミステリ講座の講師を務めた佐野洋氏はこのパターンが苦手だったようで、一九七八年の「名探偵論争」でも「予告殺人」を腐していますが、現代アメリカの名探偵を代表するリンカーン・ライム・シリーズなんか、まさにこのスタイルの最新版でしょう。ライムの生みの親であるジェフリー・ディーヴァーがジェームズ・ボンドの新作として『007 白紙委任状』(文春文庫)を発表したのもむべなるかな、というわけです。

ポーに話を戻すと、この術策の応酬スタイルは「落とし穴と振り子」だけでなく、「盗まれた手紙」でデュパンが語る「偶数か奇数か」ゲームの必勝法(相手の知性にどれだけこちらの知性を合わせられるか)にも応用されていますね。敵役のD**大臣とデュパンの因縁深そうな駆け引きは、晩年の「アモンティリャアドの酒樽」や「跳び蛙」といった復讐譚に引き継がれていくのでしょう。

他方、倒叙探偵小説の原型として「黒猫」「裏切り心臓」を挙げるのは、講演でのリップサービスだとしても、さすがに筋が違うのではないか。私もこの二作を倒叙物として扱うのはいささか乱暴な気がするのですが――いや、補助線を一本引けば、無理筋を通せないこともないぞ、とあえて逆張りしたい山っ気もあります。

結論から先に言ってしまうと、その補助線とは、ポー「天邪鬼」と江戸川乱歩「心理試験」を結ぶものです。そして、もしポーがデュパン物の第四作に着手していたら、「デュパンが語り手の犯行を見破る倒叙探偵小説」が生まれていたのではないか? ふとそんな考えが頭をよぎったのですが、脱線ばかりで今回も枚数が足りなくなりました。続きは次回までに考えることにして、その前に新保さんの「異論」について詳しくお聞かせ願いたいと存じます。

二〇二二年七月十一日

* * *

【第五信】

新保博久 →法月綸太郎

/ポーは裏切る

法月綸太郎さま

いやはや、今年の暑さには参ってしまいます。私が四十年間の東京暮らしを打ち切り、古巣へ都落ち(上洛?)してきた二〇一八年も恐ろしい暑さに見舞われ、これが京都の風物詩だと覚悟していても、手荒い帰郷の歓迎にたじろいだほどでした。

この四年間、法月さんとは指呼の距離に居を定めながら、しかしなぜかお会いしてはいないのですね。たまさか帰洛の機会があったときのほうがよくお目にかかっていたものですが、いつでも拝眉できると思うとかえって横着になり、二〇二〇年春からはCOVID-19 が猖獗をきわめて、物理的な接触は極力避けるべしという風潮になってしまいました。とはいえ、この一連の遣り取りで、かつてないほど濃厚な接触が出来ているような気もします。いっそ、連載終了まで顔を合わせないほうが(リモートでは顔合わせしましたが)実りがあるかもしれません。

それはまあ成り行きに任せるとして、まずリクエストにお答えすべきでしょう。すなわち、エドガー・アラン・ポーが「今のミステリにあるジャンルの原型をすべて書いている」のではないか、たとえば倒叙探偵小説にしても「黒猫」や「裏切り心臓」が原型といえなくもないという都筑道夫(敬称略、以下同じ)の指摘の、ことに後半に私が首肯しがたい理由をもっと詳しく、というご要望ですね。

実のところ、それほど斬新な意見があるわけではありません。いわゆる倒叙物は二十世紀初頭、英国のR・オースティン・フリーマンが、自身の生んだ探偵ソーンダイク博士の短編シリーズ第二期で発明した形式であり、それまで主流であったフーダニット(犯人さがし)に対するアンチテーゼだったと申すのは釈迦に説法ですよね。ポーが「モルグ街の殺人」はじめ五作で推理小説の型を確立したのが、フリーマンの倒叙宣言より七十年むかしの一八四〇年代なので、それら五作と雁行して書かれ、一般には推理小説と認識されていない「裏切り心臓」や「黒猫」(発表順)で、まだ形式的に成熟していない本格推理のアンチテーゼにまで先鞭をつけていたというのは、いかにポーが天才でも手回しが良すぎるだろうと、常識的に考えるにすぎません。

ポー以前にも、物語の進行につれて主人公が殺人を犯してしまう作品例はいくつもあったでしょう。「裏切り心臓」や「黒猫」は、その点のオリジナリティによって評価されているわけではありません。デュパン三部作と「黄金虫」「おまえが犯人だ」と五作まとめて推理小説の原型と認定している江戸川乱歩は、それぞれ密室殺人、アームチェア・ディテクティヴ(というよりメディアリテラシーの一典型を示したところに現代的意義があるとする法月説も卓見ですが)、盲点原理、暗号、意外な犯人(これも現在の視点からいえば「叙述トリック」というべきですね)の五大原理を創案した(さらにディケンズに先を越されなければ被害者即犯人も作品化していたかもしれない)と絶賛しています。しかしこれはポーの五作から帰納的に原理に還元してみせただけで、盲点原理はG・K・チェスタトンらに多少の発展形があるものの、他の四原理に比べて、質量ともにそれほどの影響を後世に与えたとも言えません(追随者の多寡は作品の評価とはまた違いますが)。

あえて指摘するなら、事件の限られた関係者のなかから真犯人をあぶり出すという、ポー以後に推理小説の典型となったパターンを、ポー自身は書いていないのです。「モルグ街」の実行犯はデュパンの口から初めて語られるわけだし(殺害者の声を聞いて矛盾した証言をする証人たちの一人が犯人かもと勘ぐった読者から、ネタ割りだ! と非難されませんようにっと)、「マリー・ロジェの謎」の犯人はゴロツキの一人であって誰でもいいようなもの、「盗まれた手紙」に至ってはD**大臣が犯人と最初から明かされています。

話のついでに言うと、容疑者たちから犯人を絞ってゆく手法の元祖は何でしょうね。有名どころでは、アンナ・カサリン・グリーンの冗漫な長編『リーヴェンワース事件』(一八七八年発表。東都書房〈世界推理小説大系〉第六巻『グリーン/ウッド』集)あたりですか(ホントに有名か?)。ここではまだ、関係者一同を前にして真犯人を指摘するという、横溝正史が『蝶々殺人事件』で「探偵はみんな集めてさてといい」と自嘲した儀式、私が冗談に〝名指し式〟と名づけたエンディングは採用されていません。SNSを通じて教わったところでは、ハリウッドで映画作家が本業だったレジナルド・ライト・カウフマンが書いた『駆け出し探偵フランシス・ベアードの冒険』(一九〇六年。国書刊行会〈シャーロック・ホームズの姉妹たち〉)が〝名指し式〟の開闢かもしれない。フランシス探偵嬢は、「私は(容疑者)全員を消去法で落としていき、残ったのがあなたと……(もう一人で)したが、一人の女性として、彼は違うと直感しました!」(平山雄一訳)といった〝超論理〟で真犯人を特定してゆきます(笑)。クリスティーのデビュー作『スタイルズ荘の怪事件』(二〇年)に遥か先がけてはいるのですが、クリスティーは愛読するルルー『黄色い部屋の謎』(〇八年)に倣って法廷場面で締めくくるつもりが、裁判の傍聴経験がなくてリアルに描けなかったために、ポアロに関係者を招集させたそうですね。限られた容疑者のなかから論理的に犯人を絞り込む趣向を前面に出した最初期の例は、コナン・ドイルの「三人の学生」(〇四年。『シャーロック・ホームズの生還』所収)ではないしょうか(もっと早い例もありそうですが)。

ああ! 話がどんどん分岐していって、何の話をしていたんだか分からなくなってきます! 倒叙推理に話柄を戻しますが、開祖フリーマンは、収録の五編中四編が倒叙物という画期的な短編集『歌う骨』(一二年。最新訳は国書刊行会刊『ソーンダイク博士短篇全集Ⅰ』)のまえがきにおいて、「従来の〝探偵小説〟で『犯人は誰か?』という問いに関心が向けられる」のは「いつも誤りだと思ってきた」と言い、「現実の世界では、犯人が誰かという問いは、実際の面でも最も重要だ。しかし、小説にそんな実際面はないし、(中略)読者の関心は、『犯人は誰か?』という問いよりも、『解明はいかにしてなされたか?』という問いにある。つまり、賢明な読者の興味は、最終的な結果よりも、そこに至るまでの動きにあるのだ」(渕上痩平訳)と述べています。

賢明ならざる現代読者の私は、ここで「そうか?」とツッコミたくなるのですが、まだクリスティーもヴァン・ダインも登場していない、シャーロック・ホームズが誌上から最後の挨拶を送っていた時代ですからね。人気の点ではホームズに及ぶべくもない(対抗馬たちの全員がそうだったのですが)ソーンダイク博士の生みの親が、新機軸で巻き返したくなったのは当然だし、実際に相当な成果を上げ、ミステリ史上ただちには爆発しなかったものの、革新的なスロー・ヒューズを仕掛けた業績は評価しなければなりません。

しかし一方には、もっと早くにポーが倒叙物も播種していたという説もある。平野謙は、「……そういうInverted Methodはフリーマンが最初に採用したとしても、すでにアラン・ポーの『盗まれた手紙』なども倒叙法をとりいれ、わが江戸川乱歩の『心理試験』などもその一典型といえよう」(六三年、〈世界推理小説大系〉第十二巻『クロフツ』集解説)と説いたものの、「心理試験」は誰もが認める倒叙物ながら一九二五年発表なのでフリーマンに後れをとっていますし、「盗まれた手紙」を倒叙と見なす意見はほかにないでしょう。犯人がD**大臣だと最初に明かされているという意味で倒叙と称したのかもしれません。「おまえが犯人だ」を最新訳で鮮やかに料理してみせた河合祥一郎も、同編を推理小説ならぬ「推理小説風滑稽小説」と規定したうえで、「最初から読者に犯人がわかるように仕向けておいて、いかにしてその犯人を仕留めたかのオチを最後に明かすという刑事コロンボ型の先鞭をつけた作品とも言える」(二〇二二年、角川文庫『ポー傑作選2 怪奇ミステリー編 モルグ街の殺人』作品解題)と、やはり倒叙物との類縁を語っています。

しかし、なんだか倒叙の定義が諸家によってブレたまま話が進んでいるようで、ここいらで整理しておく必要がありそうです。Inverted detective storyを倒叙探偵小説と訳した江戸川乱歩が、海外の評論家に推称されていたフランシス・アイルズ『殺意』、リチャード・ハル『伯母殺人事件』、F・W・クロフツ『クロイドン発12時30分』(以上創元推理文庫)を評論集『幻影城』(一九五一年初刊。光文社文庫版江戸川乱歩全集第26巻)にまとめて取り上げて以来、倒叙長編の三大傑作ということになってきました。海外では現在、マイケル・イネス『ソニア・ウェイワードの帰還』(論創社)、ルース・レンデル『わが目の悪魔』(角川文庫)などのほうがよく挙げられるようですが。

またぞろ、かつての自分の連載からの引きごとになりますが、いま耄碌した頭で考えるよりマシでしょう。「本の雑誌」一九九八年二月号で私は、『クロイドン』と同じく一九三四年に刊行されたジェイムズ・ケインの『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(光文社古典新訳文庫/新潮文庫)が通常、ハードボイルド犯罪小説扱いで、なぜ倒叙物と呼ばれないのか問いかけています。乱歩は『幻影城』で、謎解きの面白さを主眼としていない『カラマーゾフの兄弟』は探偵小説ではないと断じ、アイルズ『殺意』などは「殺人の心理を正面から描いている点で普通小説に近いけれども、犯人の計画にトリックがあり、その周到な計画が探偵の推理によって徐々にくずれて行く所に作品の重点が置かれている意味で」、倒叙探偵小説だと認定しています。しかし、『郵便配達は…』の犯人もトリックを用いたものでした。むしろ、犯罪小説なのか倒叙物なのか弁別する手がかりは、主人公が犯人なのか探偵なのか、ということではないでしょうか。そういう意味では、『殺意』も倒叙物と言っていいかどうか疑問がありますが、「裏切り心臓」や「黒猫」を私が倒叙でないとする根拠はこれだけでも充分でしょう。

ところで最近、角川文庫の新版で「告げ口心臓」(この邦題のほうが一般的ですね)を読み返してみて、犯人の語りが女の子の口調で訳されているのに驚いたものです。確かに、原文の一人称には語り手の性別を示す手がかりがありません。今まで読んできたものは男性口調だったと記憶します。中学校の図書室で出会った、あかね書房版〈少年少女世界文学選集〉第三巻『ポー名作集』が国会図書館デジタルコレクションで自宅のパソコンでも読めるようになったので、収録の「裏切る心臓」(島田謹二訳)に五十五年ぶりに再会すると、これは男女どちらの語りとも読めるように訳されていました。山中峯太郎がポプラ社版で〈名探偵ホームズ全集〉以上に自由奔放な筆を揮った〈ポー推理小説文庫〉版の「裏ぎった心臓」(作品社刊『世界名作探偵小説選』に再録)が少女を犯人にしているのは、案外深い読解かもしれません。ことによると、「落とし穴と振り子」の語り手も女性ではとか思われてきたり。男か女かがミステリの仕掛けに影響するわけでないとはいえ、作品の印象はずいぶん変わります。性別錯覚トリックの開祖でもあった? しかし、この往復書簡はポー専門というわけではないので、少し話題を変えてもいい頃合いでしょう。

二〇二二年七月二十五日

* * *

【第六信】

法月綸太郎 →新保博久

/蕗屋清一郎は過度な技巧を弄しない

新保博久さま

残暑お見舞い申し上げます。早いもので来週はお盆、それも三年ぶり「行動制限」なしという触れこみですが、新型コロナ(第七波)の猛威は相変わらずで、島根の実家の老父からは「オミクロン株が収まるまで帰省するに及ばず」と釘を刺されました。おかげで今年の夏も京都留守居役、絶賛自宅待機中の毎日になりそうです。

第五信ではこちらの勝手なリクエストにお答えいただき、ありがとうございました。ポーが「推理小説の型を確立したのが、フリーマンの倒叙宣言より七十年むかしの一八四〇年代」であり、ほぼ同時期に書かれた「裏切り心臓」や「黒猫」で、「まだ形式的に成熟していない本格推理のアンチテーゼにまで先鞭をつけていたというのは、いかにポーが天才でも手回しが良すぎる」というのは、新保さんの仰る通りです。ミステリマニアというのは、どうしても常識に反するうがった意見を口にしたがるもので、都筑氏の指摘にもそういうところはあるでしょう。現在の視点をそのまま過去に投影してしまう思考の錯誤には、注意しなければなりません。

にもかかわらず、第四信の最後で無理筋の可能性をほのめかしたのは、一言でいうと江戸川乱歩の存在があるからです。倒叙の定義が定まらない理由には、紹介者である乱歩のバイアスが影響しているかもしれません。平野謙のInverted Methodに関する記述もそうで、「盗まれた手紙」を倒叙と見なすのはさすがに首肯しがたいのですが、乱歩の「心理試験」の後半、明智小五郎が登場してから後の展開など、「盗まれた手紙」をかなり参考にしたような書きぶりになっている。そもそも、老婆殺しの犯人・蕗屋清一郎の「無邪気なこと」「つまらない技巧を弄しないこと」という戦略は、ポーの盲点原理、「最良の隠し方は、あえて隠さないことだ」を応用したものでしょう。

ですが、続きを書く前にまずお断りしておかないと。「限られた容疑者の中から真犯人を絞り込む」手法の元祖については、準備が追いつかず、次信以降に先送りすることにしました。ポーの話題もそろそろ切り上げ時ですが、もうちょっとだけ書かせてください。ただし「告げ口心臓」(私も「告げ口」のほうがしっくり来るので、以下こちらの邦題に合わせます)の語り手のジェンダー問題その他は、また別の機会に。

さて、その「告げ口心臓」が収録された角川文庫の新版『モルグ街の殺人』には「ポーの用語」という付録がついていて、その中に【天邪鬼(perverseness)】という項目があります。これは「やってはいけないと思うと、逆にやってしまう心理」のことで、「ポーは短編『天邪鬼』でも、自分から人前で告白するような馬鹿な真似をしなければ露見することのない完全犯罪をした人が『やってはいけない』という衝動に抗しきれずに告白してしまう話を書いているが、これは衝動が強迫観念化する『黒猫』や『告げ口心臓』とまったく同じである」(河合祥一郎)。「盗まれた手紙」の盲点原理も裏を返せば、こうした天邪鬼な心理と表裏一体の発想に由来するのではないでしょうか。

何一つ証拠を残さないで巧みに人を殺した「天邪鬼」の語り手は「街をうろついている時に」天邪鬼の発作に取りつかれ、「ごった返した大通りを、まるで狂人のように跳んでいた」(中野好夫訳)。その姿に驚いて後を追ってきた人々の前で、犯行を告白すると、そのまま気絶してしまう……。これと対照的なケースとして、「モルグ街の殺人」の五か月前に発表された短編「群集の人」を見ておきましょう。無名の語り手である「私」がロンドンの雑踏で見かけた謎の老人を観察・尾行し、「この老人こそ、深い罪の象徴、罪の精神というものなのだ」「あの老人は一人でいるに堪えられない。いわゆる群集の人なのだ」(中野好夫訳)と看破する作品ですね。

この短編を「犯罪」という衣装が抜け落ちて、「追跡・群集・未知の男」という骨組だけが残った「探偵物語のレントゲン写真」(野村修訳)に喩えたのが、「ボードレールにおける第二帝政期のパリ」のヴァルター・ベンヤミンです。最後まで何一つ語らず、「読まれることを拒む本」(巽孝之訳)に擬される「群集の人」の老人と、雑踏の往来で自分の罪を大声でわめき出す「天邪鬼」の語り手が対になっているのは明らかでしょう。それなら「天邪鬼」を「倒叙探偵小説のレントゲン写真」と呼んでもいいのではないか。

興味深いのは「天邪鬼」が一八四五年七月に発表されていることで、これは「告げ口心臓」と「黒猫」、さらに「盗まれた手紙」よりも後に書かれたということです。つまり「天邪鬼」は、ポーの探偵小説熱が一段落した時点で、「告げ口心臓」や「黒猫」に描いた異常心理を蒸留し、精製した作品と見なすことができる。「群集の人」がレントゲンで透視した「探偵小説の消失点」に、反対方向からバク転して着地を決めたのが「天邪鬼」である、というのが前回ラストで匂わせた私の見立てでした。

「告げ口心臓」「黒猫」を差し置いて「天邪鬼」に注目するのは、江戸川乱歩のお気に入り作品だったからです。「プロバビリティーの犯罪」を扱った「赤い部屋」には「天邪鬼」の変奏めいたくだりがありますし、屍蝋が題材の掌編「白昼夢」にも「天邪鬼」と「群集の人」、それに「盗まれた手紙」をミックスしたような印象がある。また乱歩は「スリルの説」(「ぷろふぃる」一九三五年十二月号)と「探偵小説に現われた犯罪心理」(「文化人の科学」一九四七年三月号)という二つのエッセイで、「天邪鬼」の自白衝動について立ち入った説明をしているのですが、いずれの文章でも相前後して『罪と罰』のラスコーリニコフへの言及が見られます。戦前から戦後を通して、その関心のあり方は変わっていません。

実はこの第六信に着手するまで知らなかったのですが、ドストエフスキーは自ら編集していた雑誌「ヴレーミャ(時代)」(一八六一年一月号)にポーの短編のロシア語訳を掲載し、「エドガー・ポーの三つの短編」という序言を書いているらしい。同誌に訳されたのは「黒猫」「告げ口心臓」「鐘楼の悪魔」の三編で、そのうち前の二つが『罪と罰』のラスコーリニコフの描写に影響を与えているということを、ジョアン・グロスマンというアメリカの東欧文学研究者が、Edgar Allan Poe in Russia: A Study in Legend and Literary Influence(1973)という本で明らかにしているそうです。

乱歩が初めて書いた倒叙ミステリは「心理試験」(一九二五年)で、この小説の主人公の設定と老婆殺しの犯行は、『罪と罰』のラスコーリニコフがモデルです。当の乱歩がネタを明かしているので、ポーの短編がドストエフスキー経由で「心理試験」に影響していることは否定しようがありません。そういう意味に限れば「告げ口心臓」と「黒猫」が倒叙探偵小説の原型になっているという都筑説も、あながち暴論とはいえないでしょう。

しかも都筑道夫を含む日本のミステリ読者は、江戸川乱歩というレンズを通して探偵小説の歴史を刷り込まれています。そうすると「心理試験」という倒叙探偵小説から過去へ遡行する形で、『罪と罰』→「告げ口心臓」「黒猫」という系譜を見いだすのは、ある程度避けられないことではないか。その間の矢印のところに、ミッシングリンクとしての「天邪鬼」が隠れていることを見落とさなければいいのです。「倒叙探偵小説のレントゲン写真」というこなれない表現を用いたのも、これを言いたかったからなのでした。

そういえば、この往復書簡は「ドストエフスキーは優れた探偵小説家でもあるとして」という設問から始まっていましたね。しかしながら、新保さんも第五信で触れているように、乱歩自身は「ドストエフスキーは探偵小説だ」という主張には否定的でした。『幻影城』に収録された「倒叙探偵小説(アイルズ「殺意」)」(「宝石」一九四八年二、三月合併号)でも、『罪と罰』の「主眼は神と人間の問題にある」。したがって、哲学小説だから倒叙探偵小説には属さない、と明言しています。ただしこれらはいずれも戦後に書かれた文章で、「心理試験」が書かれた時代――ドロシー・L・セイヤーズやS・S・ヴァン・ダインといった英米の論客が「ジャンルとしての探偵小説史」を立ち上げる以前の一九二〇年代半ばには、まだそれほど明確な線引きはされていなかったでしょう。

同じ乱歩の「倒叙探偵小説再説」(「宝石」一九四九年九月増刊)によれば、大正十一年頃に馬場孤蝶の講演でフリーマンが発明した「逆の探偵小説」(=倒叙探偵小説)の存在を知ったようで、「私の『心理試験』は、書く時には別に意識していたわけではないが、あとになって考えて見ると、明瞭に『シンギング・ボーン』の系統に属する『逆の探偵小説』であった」と告白しています。もっとも、これは本人も認めているように後から整理した考えで、「心理試験」にしろ、同年の「屋根裏の散歩者」にしろ、フリーマン型の倒叙探偵小説からは出てこないタイプの小説でしょう。やはり乱歩にとっては、「天邪鬼」と『罪と罰』を結びつける「純粋なスリル」が発想源になっていて、倒叙探偵小説という形式への関心が先にあったわけではないと思います。

それどころか、本国のイギリスでも(ドストエフスキー以上に)ソーンダイク式の倒叙探偵小説のほうが扱いにくい、厄介なものだと思われていたふしがある。たとえば、ディテクション・クラブと英国推理作家協会(CWA)の会長を歴任したマーティン・エドワーズは『探偵小説の黄金時代』(国書刊行会)で、オースティン・フリーマンの先駆的な探偵小説「オスカー・ブロズキー事件」(一九一〇年)が犯罪実話に基づいていることを指摘してから、「当初、倒叙物はほとんど注目を集めなかった。フリーマンは第一次大戦が始まる前にその手の物の執筆を断念し、セイヤーズはそれを残念がった」(森英俊訳)と記しています。

倒叙ミステリが脚光を浴びるのは、フランシス・アイルズ『殺意』(一九三一年)以降で、コール夫妻やF・W・クロフツも、セイヤーズに勧められて、倒叙ミステリを書き上げる/その後はロイ・ヴィカーズの「迷宮課シリーズ」から、テレビ時代の「刑事コロンボ」の成功へ、というのがエドワーズによる倒叙探偵小説史の素描なのですが、わが国でも近年、古畑任三郎や福家警部補をはじめとして、倒叙ミステリとシリーズ名探偵の相性のよさが再発見されているように思われます。そういう意味でも「犯人と探偵のいずれが主人公か?」によって、犯罪小説と倒叙物を区別しようとする新保説には、かなり説得力がありそうです。個人的には、犯人とシリーズ名探偵がお互いに主役の座を譲らない、オースティン・フリーマンが一九三〇年に発表した長編倒叙『ポッターマック氏の失策』(論創社)の試みを高く評価したいのですが。

ドストエフスキーに話を戻すと、「刑事コロンボ」の生みの親であるリチャード・レヴィンソン&ウィリアム・リンクは、複数のインタビューで『罪と罰』でラスコーリニコフを追いつめる予審判事ポルフィーリイがコロンボのモデルの一人であることを明かしているそうですね。仄聞するところでは、新保さんは以前Twitter上で、「刑事コロンボ」研究家の町田暁雄氏と「倒叙ミステリの二つの型」をめぐって意見を交わされたことがあるとか。前回に続いて、お願いばかりで恐縮なのですが、それについてあらためてお聞かせいただけると幸いです。

二〇二二年八月八日

(次号、第七信につづく)

《ジャーロ No.84 2022 SEPTEMBER 掲載》

▼光文社の好評既刊

* * *

▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。

いいなと思ったら応援しよう!