日本ミステリー文学大賞の軌跡・第2回 中島河太郎|嵩平 何

日本ミステリー文学大賞の第一回の選考は一九九七年十一月五日に行われました。

その後、昨年二〇二一年の第二十五回までに選考された受賞者の一覧は、

戦後から現代までの日本ミステリー史をそのまま映し出しているといっても

過言ではない、錚々たる顔ぶれです。

本企画では、作風と特徴、作家の横顔、いま読むべき代表作ガイドなど、第一回からの受賞者を一人ずつ特集します。

回を追うとともに、日本ミステリー史を辿っていきましょう。(編集部)

▶日本ミステリー文学大賞《これまでの受賞者》

▼第1回はこちら

文=嵩平何(探偵小説研究会)

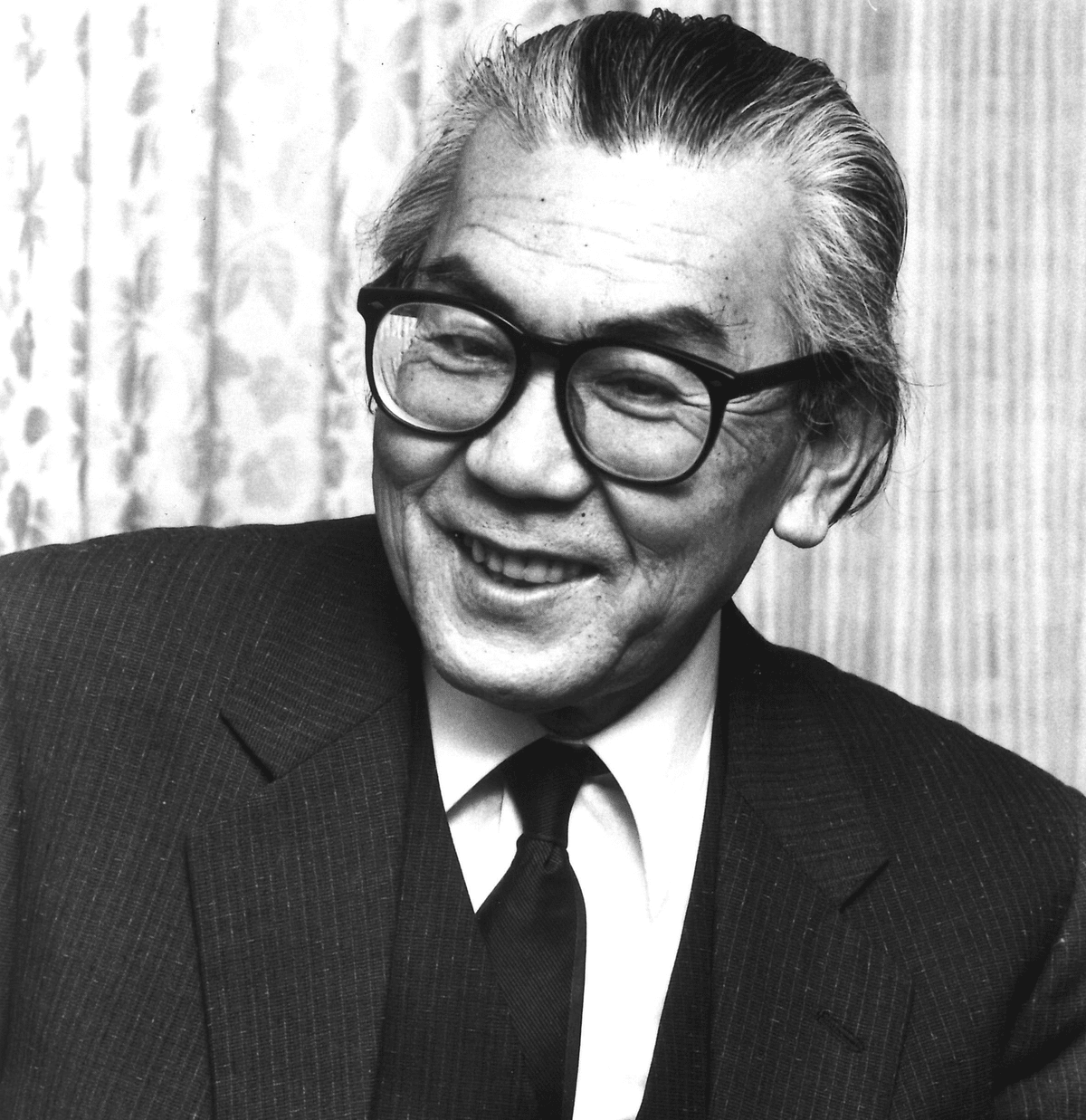

佐野洋に続く、第二回日本ミステリー文学大賞受賞者は、現在でもなお唯一の小説家以外の受賞者である中島河太郎が選ばれた(特別賞は権田萬治がのちに受賞)。

ミステリ界においては、圧倒的に小説家(ミステリ作家)が目立つ存在であるが、いきなり第二回に評論・研究家が受賞したというのは、中島の功績がいかに偉大であるのかを示している。

まずは中島の経歴から紹介していこう。

一九一七年六月五日鹿児島市生まれ。本名は中嶋馨。四一年に東京帝国大学文学部国文科卒業後、府立七中(都立隅田川高等学校)に勤め、その後和洋女子大学に移り、その後学長・名誉教授を務める。

三六年七月に《ぷろふいる》に投稿した「興味の問題」が掲載。四七年から《探偵新聞》に「日本推理小説略史」を連載し、四九年に探偵小説研究誌《黄色の部屋》を創刊。土曜会にて江戸川乱歩の知遇を得て、探偵小説年鑑に「日本探偵小説史」を掲載したのを皮切りに、作品目録等を《探偵小説年鑑》(→《推理小説年鑑》)に定期的に発表する。五二年から《宝石》に「探偵小説辞典」の連載を開始し、五五年に同連載等の功績により第一回江戸川乱歩賞を受賞。以後、世界推理小説全集などに膨大な量の解説を執筆する。六六年『推理小説展望』で第十九回日本推理作家協会賞を受賞。八五年から推理作家協会理事長を四年間務める。八八年勲四等旭日小綬章受章。九七年日本ミステリー文学資料館初代館長。九八年第二回日本ミステリー文学大賞受賞。九九年五月五日に死去。

本稿では中島の業績や果たした役割、そして現代における価値の両側面から語っていく。

中島は、第三回から公募式の賞となった江戸川乱歩賞初の受賞者にして、評論・研究分野で受賞した唯一の受賞者である。形式上は「探偵小説辞典」(当時は未完&未刊)の受賞となっているが、実際は中島のこれまでの業績に与えられた賞のようだ。また業績に対して賞を与えていた乱歩賞の方針を、新人を対象にしてはどうかと提言したのが中島で、仁木悦子の登場を端緒に、推理小説の以後の発展に新人賞としての乱歩賞が果たした役割はとてつもなく大きい。

また探偵作家クラブ賞・日本推理作家協会賞を評論・研究書で受賞したのは江戸川乱歩『幻影城』に次ぐ二例目で、第二十九回に評論その他部門が創設される前に受賞した非小説はその二冊だけである。また中島はその前年の第十八回にも『日本推理小説史』で最終候補に挙がっているが、こちらは未完などの理由で、受賞は見送られた(この時の受賞作品は佐野洋『華麗なる醜聞』)。加えて探偵作家クラブ・日本推理作家協会で唯一推理作家としての業績以外で理事長を務めたのも中島だけである。

十歳年上の兄・中島實が購入していた《新青年》《新趣味》《探偵趣味》や、本はいくらでも読めという父の方針が中島の土台を作ったようで、春成秀爾編『惜別中島河太郎さん 推理小説70年』によれば、中島がこれまでに発表した原稿の数は五五一六編にのぼるという。その上高校や大学に勤めていた兼業作家なのだから、本当に驚異的な仕事量である。六十五歳までは二日に一回は徹夜で原稿を書いていたらしく(それでも翌日の授業に無遅刻・無欠勤!)、それが二足のわらじでありながらも超人的な執筆量を支えていた――というよりその体力が既に超人的だ。必ず毎日一~三冊以上読んでいたとの証言もあり、その読書量が推理小説の全方位的な分野にまたがる仕事の礎になっているようだ。米軍占領期には英語が「米国兵よりも上手」と生徒に話していたらしく、海外レファレンスを活用した翻訳ものの解説や事典にその英語力は発揮されている。ただ原書の小説を多く読んでいた痕跡は解説からは見受けられない。

それだけの人物であるにも拘わらず、生前刊行された単著は基本的に書き下ろしで、各雑誌に発表された原稿を纏めた著作は『日本推理小説史』全三巻・『探偵小説辞典』や、没後刊行の『中島河太郎著作集 下』のみであり、ごく僅かな仕事しか纏められていない。近年野村恒彦氏らによって、その業績を再検証しようという動きが興ってきたのは喜ばしい。

推理小説分野における中島のライフワークとしては日本推理小説史と推理小説事典、そして作品目録に代表される書誌的な仕事が挙げられるが、それ以上に中島の業績として一般読者に膾炙しているのが、解説や書評(時評)、それにアンソロジストとしての仕事だろう。それ以外の業績として、正宗白鳥の研究に代表される国文学者としてのものや、柳田國男研究などの民俗学関連のものもあるが、今回は推理小説方面の業績に限定し、その中でも特に重要な、解説者・アンソロジスト・書誌学者・推理小説史家・事典執筆者の五つの分野に絞って紹介していこう。

まずは中島の生前刊行の単著(事典・通史を除く)に触れておこう。編著については膨大な量にのぼるため、ここでは一部しか取り上げない。

中島は推理小説の入門書的な本を積極的に作っている。その分野の著書としては『推理小説ノート』(一九六〇)と『推理小説の読み方』(一九七一)が双璧だが、一般向け・子ども向けという違いはあれど、互いに似た構成を持った本だ。『推理小説ノート』は「推理小説とは何か」、欧米と日本の「推理小説の歴史」「名探偵の横顔」「ベスト・テン表」「内外名作解題」で構成されている。最後の解題以外は形を変え『読み方』にも取り込まれた。情報は古いが、コンパクトな推理小説入門書としては最上のものの一つだろう。

『推理小説の読み方』は写真や名探偵などの絵が満載で、大人のミステリ好きから見てもなお魅力的な本だ。本書で特徴的なのが「トリック解剖」の章で、乱歩の「類別トリック集成」の項目に則って(一部の項目は省略)、個々のトリックの作例を一部図解付きで詳細に説明している。当然内容的にはネタバレ満載だが、大人のマニアほど有り難い章なのではないかと思う。内容は乱歩のものと一部重複はあるものの、情報面ではより発展させた部分も多く、詳細な内容を含んだ博覧強記の中島版「類別トリック集成」に仕立ててある。

より高度で踏み込んだ内容を持つ『現代推理小説大系 別巻2(ミステリ・ハンドブック)』(一九八〇)は日本探偵小説勃興記からの重要で基礎的な評論・随筆を収めた評論アンソロジー、「日本推理小説通史」、そして「推理小説事典」で構成されている。情報が古いことさえ目をつぶれば、一冊で日本の推理小説についてある程度深く学べる現在でもなおもっとも優れた本だと思う。この本の現代版が今必要とされているのではないかとも感じる。

ちなみに評論アンソロジーとしては、中島と荒正人の共編である『推理小説への招待』(一九五九)もオススメ。比較的軽めの評論や随筆が並ぶが、推理小説の愉しさや魅力・輪郭や論争などを一望できる。『江戸川乱歩 評論と研究』(一九八〇)も乱歩を主題とする評論アンソロジーで、巻末の「江戸川乱歩研究文献目録」は平井隆太郎とともに監修を務めた中相作編の『乱歩文献データブック』に先駆けるものである。他にも書き下ろし中心ながら、『江戸川乱歩先生華甲記念文集』(一九五四)・『江戸川乱歩ワンダーランド』(一九八九)という二つの編著も乱歩ファン必携の内容だ。横溝正史ファン向けには『名探偵読本8 金田一耕助』(一九七九)も欠かせない。

他の単著として『ルパンとホームズ』(一九七六)があるが、ホームズやルパンの人となりやエピソードを簡単に解説した児童読物のため、大人には薦めづらい。

では次に、中島の仕事の中でもっとも大きな割合を占める書評や解説などの仕事を紹介していく。創元推理文庫や角川文庫の横溝正史解説でおなじみの文庫解説者として中島を認識している読者も多いことだろう。

中島解説の最大の特徴は、事典作りにも共通する基本的なデータの提示と、主観を極力排した客観的な記述にある。満遍なく国内外の主要作家を論じ、国内作品に関しては膨大な読書量を活かしてブックガイド的性質も持つ作家論として成立している例も多い。海外作家の紹介にあたっては『Twentieth Century Authors』など様々なレファレンスブックを基にした基礎的なデータやエピソードを読者に示し、邦訳作品や代表作を通じて定説的な評価を読者に定着・浸透させた。この分野では先駆者として乱歩という巨人がいるが、好みも交えた乱歩解説とは異なり、客観的(に見える)評を常に心懸けたこともあり、一般的な評価を確立させた。同じ記述や解説の使い回しも多いが、何度も繰り返し語られることで刷り込まれ、読者の方でも共通認識になった正の側面もあるのではないかとも思う。これらの海外作家の基礎的な記述は最終的には「海外作家事典」に結実している。現代において、乱歩や中島のように、一人の言説によってこれだけ多くの作家の基本的な評価を決定づける例は現代では稀だろう(国内作家については論創ミステリ叢書の解説の多くを執筆した横井司、海外作家については『世界ミステリ作家事典【本格派篇】』を著した森英俊が思い浮かぶが)。

文章の艶より質と格調を優先し、大仰な表現や外連味を排した学者然とした中島の硬質な解説は、戦後の乱歩の随筆類と併せて、戦前の変態的イメージの探偵小説を一新し、誰もが偏見無く読める推理小説へ印象を一変させるのに大きな役割を果たしたことだろう。もちろんポケミスや日本版《EQMM》、世界推理小説全集などの洒落た装幀、松本清張ら社会派と仁木悦子のような明るい作風の推理小説が登場した影響も大きいのだが。

国内及び翻訳の古典作品解説に関しては圧倒的なシェアをほこる中島の膨大な執筆量を少しでも伝えるために、中島が全部ないしは大部分の解説・解題を書いた叢書について主要なものを挙げていこう(自身のアンソロジーを除く)。

まずは国内から。日本探偵小説全集(春陽堂・全十六巻)、長篇探偵小説全集(春陽堂・全十四巻)、探偵小説名作全集(河出書房・全十一巻のうち六冊)、書下し推理小説全集(桃源社・全十一巻)、日本推理小説大系(東都書房・全十六巻のうち八冊)、新本格推理小説全集(読売新聞社・全十巻・解説は松本清張名義)、乱歩賞作家書下しシリーズ(講談社・全九巻)、現代推理小説大系(講談社・全二十巻)、大活字本シリーズ四種(計六十冊)など。

当時リアルタイムで活躍していた作家の最新作品集から傑作集まで、広範囲に及ぶ仕事ぶりである。この中では長篇探偵小説全集の解説が著者の様々な作品に言及した上でその作家の特質について論じていて、特に充実している。国内作品の解説は、ほぼ全ての作品を読んできた中島ならではの説得力が漲っている。

国内の個人選集・全集については、江戸川乱歩全集(春陽堂・全十六巻)、江戸川乱歩全集(講談社・全十五巻)、江戸川乱歩全集(講談社・全二十五巻)、江戸川乱歩推理文庫(講談社・全六十五巻)、|夢野久作《ゆめのきゅうさく》全集(三一書房・全七巻)、|角田喜久雄《つのだきくお》全集(講談社・全十三巻)、横溝正史全集(講談社・全十巻)、定本人形佐七捕物帳全集(講談社・全八巻)、新版横溝正史全集(講談社・全十八巻)、木々高太郎全集(朝日新聞社・全六巻)、山田風太郎全集(講談社・全十六巻)、高木彬光長編推理小説全集(光文社・全十七巻)、高木彬光名探偵全集(立風書房・全十一巻)、日影丈吉未刊短篇集成(牧神社・全四巻)、香山滋傑作選(現代教養文庫・全三巻)、橘外男傑作選(現代教養文庫・全三巻)など。

また叢書ではないが、角川文庫の横溝正史の文庫解説に関しても、その多くを中島が執筆している。この横溝作品の解説を通じて中島に親しんだ方も多いのではないか。また乱歩の創作物ほぼ全ての解説も手掛けている。

翻訳ものとしては、世界推理小説全集(東京創元社・全八十巻)、エラリー・クイーン作品集(東京創元社・全十二巻)、ディクスン・カー作品集(東京創元社・全十二巻)、アルセーヌ・リュパン全集(東京創元社・全十二巻)、名作選怪盗ルパン(講談社・全十巻)、世界名作推理小説大系(東京創元社・全二十九巻のうちの二十五冊)、世界推理名作全集(中央公論社・全十巻)、世界短編傑作集(創元推理文庫・全五巻)、世界推理小説大系(東都書房・全二十四巻のうち十四冊)、世界推理小説大系(講談社・全十二巻)など。

翻訳ミステリの解説に関しては、東京創元社の世界推理小説全集解説が中島の土台となっている印象がある。のちに創元推理文庫の解説として多くが収録(一部改稿)され、長年にわたって親しまれてきたというのも大きい。古典的名作を中心に、書き下ろしを含め最終的には百以上の解説を同文庫に寄せている。ちなみに創元推理文庫という名称を社に勧めたのも中島であるという。翻訳ものの仕事としては後期に書かれた世界推理小説大系の解説などは特に記述が詳しい。

では次に解説から少し離れて、新刊時評についても触れておこう。時評に該当する主な連載としては、「鬼の独り言」(《探偵実話》一九五三年四月~五九年八月。ニュースやコラムを含む)・「探偵小説月報」(《宝石》一九五五年十月~五六年六月。石羽文彦名義)・「新館展望台」(《宝石》一九五八年四月~六一年一月月連載。小城魚太郎名義。のちに『中島河太郎著作集 下』に収録)・「マンスリー・ガヴェル」(《探偵作家クラブ会報》)・「みすてりいパトロール」(《サンケイ新聞》一九七九年一月八日~十二月二十四日)や、「今月の創作評」などの座談時評などがある。

「新館展望台」などのような新刊時評を読むと、短文ながら仮借なき視線で作品の要点を突いた批評をしていることが分かる。膨大な量の長編が出版されるようになった推理小説界において、読者が確かなものを選ぶブックガイドとして十分な役割を果たしていたことだろう。個人的には、個々の作品評よりも、作家の作品や経歴全体をバランス良く評した解説や事典などにおける作家の評価を定める記述の部分の方が中島の真骨頂だとは思うが。ついでにいえば現代の古本マニアの目からすると、マイナーなレア本も、評価が確立する前の名作も、一緒くたに論じられていて、同時代の記録として貴重なものだと思う。初期の時評に変名が多いのは、胡鉄梅(妹尾韶夫)などと同様に、作者の顔色を窺わず、忌憚なく作品を斬るのに必要なためだろう。

ついでに選者としての中島にも触れておこう。《探偵新聞》で楠田匡介を見出したのを手始めに、最終選考の担当分だけを挙げてみても、江戸川乱歩賞(全十九回)、日本推理作家協会賞(全十五回)、幻影城新人賞(全五回)、横溝正史賞(全五回)、鮎川哲也賞(全七回)など、数多くの推理小説系の選考委員を務めてきた。プロ作家を対象とする協会賞の選評はともかく、新人賞の選評についてはかなり手厳しい批評を加えている。「無理がある」といったような心情や物理的な側面からの現実性を重視する一方で、斬新さなども同時に求めており、なかなかその批判から逃れるのは容易ではない。個人的な好みを排し、減点法にて総合的な評価に耐えうる無難な作品を選出することが多いようだ。本人は本格推理を愛好しつつも、「ミステリーの領域の中でさえあれば、本格物にこだわる必要はないのだから」などの評にその視野の広さも見てとれる。

ただ、デビュー後の新人作家に対しては面倒見が良く、逢坂剛は中島の追悼コメントで「十のうち一つ良いところがあれば、それをほめた」と語り、直接的な交際や手紙を通じて励まされる作家も多かったという。黒岩重吾のように、中島がデビューに直接関わった作家もかなりの数にのぼると思われる。

その推理小説に関する広範な知識は、様々なテーマを包含するコラム類としても結実している。映画・ドラマ・ラジオドラマ・演劇などの多メディアについての話題もあれば、出身地、筆名、少年もの、冒険小説、カストリ雑誌、台湾や韓国などの非英米圏作品にもその興味は及び、独自研究や調査もかなりの割合を占める。

続けてアンソロジストとしての業績を大まかに纏めておこう。解説・事典に関しては数多くの海外作家に言及してきたが、アンソロジーに関してはほぼ国内専門である。ただ八十冊を優に超える編著は、名探偵・密室・犯人当て・本格・ハードボイルド・航空・海洋・山岳・トラベル・ホラー・怪談・猫・推理クイズ、などのようにジャンルや分野も多岐にわたり、個々の解説もそれぞれのテーマ作品ガイドとして読み応えがある。

作品のチョイスは解説同様に、奇を衒わない選択が多い。傑作アンソロジーが多いことも影響しているのだろう。名作的な位置づけの手堅い作品と珍しい作品を完成度の高さなどから調整するバランス感覚が絶妙で、中島の途方も無い読書量が容易に窺い知れる。

この分野の業績としては、一九六八年に始まる桃源社の大ロマンの復活シリーズから、島崎博が編集した《幻影城》に至る、戦前の変格探偵小説・作家や異端文学・伝奇小説のリバイバルに連動するものが目立つ。定番の怪奇幻想ミステリやホラー短編・怪談をきちんと整備した功績は大きい。また個人作家の短編集にもその手腕は発揮され、現代教養文庫で橘外男・香山滋・夢野久作・山田風太郎の傑作選を編むなど、異端作家・変格探偵作家の代表作群を容易な形で読者に提供してきた功績も大きい。また江戸川乱歩全集・夢野久作全集・横溝正史全集の刊行や角川文庫の横溝作品の選出にも関わったことも含め、後の横溝ブームの土壌を作った。翻訳作品のオリジナル短編集として、《新青年》掲載作などを纏めた『ルヴェル傑作集』『ビーストン傑作集』もある。

異端作家の復興と重複するが、雑誌アンソロジーを確立したのも大きな功績だろう。その端緒たる立風書房の新青年傑作選全五巻は、同誌の多様な探偵小説を通覧できる画期的なアンソロジーで、五巻の読物編は探偵小説誌以外の魅力も読者に伝え、のちの《新青年》受容に大きな影響を与えた。角川文庫の《新青年》&《宝石》アンソロジーも重要だ。

《探偵実話》《小説CLUB》《推理界》等での名作短編の復刊・紹介もアンソロジストとしての活動の一部を成している。これらの中島の活躍は、島崎博の《幻影城》による復刻に先駆ける動きとして注目される。

また中島は同人誌や雑誌の編集も行っている。中島が関わった部分を中心に簡単に触れておこう。

《黄色の部屋》は中島自らが発行・編集を手掛けた探偵小説研究同人誌で、一九四九年十月に創刊。全十三号。乱歩と井上良夫の「探偵小説論争(往復書簡)」などが連載された。中島自身の執筆原稿としては、国内外の探偵小説に関する文献目録・探偵小説目録・推理小説史・探偵小説辞典などがあり、自身の生涯にわたるライフワークの全てがキャリアの最初期にあたるこの同人誌に既に詰まっているのには驚かされる。最終号は『江戸川乱歩先生華甲記念文集』。

《推理界》一九六七年七月~六八年十月までの責任編集。二代目編集長時代には編集方針の違いから、責任編集を降りて、原稿の掲載も無くなったが、三代目編集長の井口泰子時代には原稿を寄せている。全三十八冊。雑誌の雰囲気自体は同時代の中間小説誌・大衆小説誌をイメージさせるものの、「推理文学館」という名作の再録(翻訳含む)と解説が実に中島らしい。対談合評では新刊に深く切り込む姿勢を見せる。

《推理文学》は一九七〇年一月創刊。《推理界》の後継雑誌と見られるのを避けるため中島の編集を謳ってはいないが、その代表として創刊に深く関わる。九号から推理文学会による非商業誌になり、今まで以上に創作より評論・研究分野に力を入れた。《宝石》連載の「或る作家の周囲」を復活させたのも注目される。全二十九号。

《推理小説研究》は《宝石》廃刊に伴い、河太郎が創刊を提言した日本推理作家協会の機関誌で、会員の評論・研究や書誌などを掲載した。十二号以降は中島の書誌が中心となる。七号に掲載された中島と山村正夫による「トリック分類表」も貴重な成果。全二十一号。他にも《探偵作家クラブ会報》の編集も手掛けていた。

中島の書誌学者としての代表的な仕事は、《探偵小説年鑑》→《推理小説年鑑》の一九七二年版までと、《推理小説研究》などに発表された推理小説の作品目録である。戦前には淺川棹歌(廣川一勝)らの先駆的な目録はあれど、これだけの分量を長期にわたり発表し続けた推理小説の作品リストは他に例がない。この方面での特に纏まったものとしては、戦前から一九四九年までの創作リストを纏めた「日本探偵小説總目録」(『一九五〇年版探偵小説年鑑』所収)と、戦後から一九七三年までの「戦後推理小説総目録」(《推理小説研究》十二号所収)、それに推理小説年鑑に作品目録が掲載されなくなって以降の目録が載った《推理小説研究》十三・十六・十八号を挙げておこう。作品目録分野の中島の業績の大部分はこの五冊に集成され、最終的には一九八二年までの作品リストが作られた。それと、乱歩・横溝・角田喜久雄・木々高太郎・大下宇陀児・森下雨村・椿八郎など、個々人の作家の書誌も河太郎は作成している。ただこちらは発表済みの書誌を纏めたという側面が大きそうだ(全部確認したわけではないが)。

そして作品リストに並ぶ書誌の業績として、探偵小説関連の随筆類の書誌――参考文献目録の整理・編纂がある。特に戦前から一九五三年八月までの資料を纏めた「探偵小説研究評論目録」(『一九五三年版探偵小説年鑑』所収)は貴重な資料である。それ以降の〈評論随筆〉のリストについては一九七一年までは推理小説年鑑に、一九七二年のものは《推理小説研究》十一号に掲載されている。個別作家の書誌を除けば、今なお代替できる資料がほとんど存在しない画期的な書誌であっただけに、この半世紀分が抜け落ちているのは痛い。また乱歩のような個別作家の参考文献目録も編んでいる。

翻訳作品についての書誌は『一九五一年版探偵小説年鑑』収録の「飜訳短篇探偵小説目録」と『続・幻影城』に附された「戦後邦訳短篇探偵小説目録」がこの方面の代表的な仕事だと思われる。前者は乱歩の目録カードのデータなども用いて編まれたもので、乱歩編となっているが、実質的には中島が中心となり編纂を行ったようだ。以後の翻訳短篇作品に関しては、《探偵小説年鑑》・《推理小説年鑑》の一九七二年版までに掲載された。長年貴重な資料として重宝されてきたが、掲載誌の多くが探偵雑誌であるゆえに、探偵雑誌の索引、個々の作家の書誌がある程度整備された現代ではその実用性は薄れたように思う。

これらの書誌は網羅性を求めて作成されたリストだが、現実的には探偵雑誌や小説誌など掲載された作品を中心としたもののため、作品の漏れも多少なりとも存在する(その代わり主要作の漏れはほぼ無いとは思うが)。また全て手書きで控えていたことによる転記ミスも散見されるものの、他に類例のない広範な探偵小説の作品リストとして、現代でもなお大変有用な資料である。このリストを叩き台として、個々の作家の書誌を作成した研究家も多いのではないか。中島のこの業績を推し進めた後年の試みとしては、カストリ誌などのマイナーな雑誌にまで目が行き届いた島崎博書誌(ただし探偵作家全体をカバーできてはいない)。探偵雑誌をある程度網羅的に編纂した山前譲書誌(情報としては作品リストに準ずる)。そして、中島リストの補遺という形で、一般誌マイナー雑誌や新聞掲載などを戸田和光の書誌などがある。ただ、今の主要作をカバーする作品リストが現在存在していないのは遺憾なことである。

著書目録も作品目録と一緒に作成されているが、《推理小説研究》掲載のリストでは作品リストに包含されていて、使い勝手が悪い。独立したものとしては『一九五二年版探偵小説年鑑』掲載の「日本探偵小説著書目録」が戦前の著書の細目まで載っており、特に有用である。もちろん著書目録の業績も重要だが、現代においてはインターネットの整備に伴う総合目録の発達もあり、当時と比べればその価値が薄れた印象は否めない。だが実際に読んで推理小説と判断したと思しい中島の目録は今なお価値を有していると思う。

中島は「推理小説家の著作年譜」などの随筆で、雑誌総目次の重要性を語っており、自身でも《推理文学》・《ぷろふいる》(戦前)の総目次や《新青年》の主要作品目録を纏め、《宝石》総目録の監修も行っている。この方面は山前譲らによってより発展・拡張され、現在の実用性は薄れたが、推理小説(大衆小説)分野における雑誌総目次の先駆的な試みや当時の実用性はもっと高く評価されてよい。

中島は作家の年譜も多く作成している。乱歩や木々高太郎、大下宇陀児に横溝正史、角田喜久雄・夢野久作・山田風太郎・橘外男・香山滋・海野十三・松本清張らの年譜を手掛け、事典や解説等の記述、書誌と組み合わせることで、個々の作家の主要な業績に容易にアクセス出来る。

推理小説の年表を繰り返し更新してきた実績もあるが、情報に溢れた現代においてはその価値はかなり失われつつある。ただ中島河太郎の推理小説史と組み合わせて読むことで、中島が意図する歴史的に重要な作品が窺い知れて興味深い。

中島が生涯にわたって完成を志向していたのが日本推理小説史だ。《探偵新聞》に連載された「日本探偵小説略史」が中島の通史への取り組みの始まりで、『一九四九年版探偵小説年鑑』掲載の「日本探偵小説史」では年ごとの記述に書き換えられ、以後も海外ミステリ史も含む「推理小説の歴史」、日本推理小説大系の一巻・十六巻掲載の「日本推理小説史」や、「ミステリー四半世紀」などのような変遷と増補を経て、最終的には江戸時代から横溝ブームまでを総覧できる「推理小説通史」(一九八〇)(『ミステリ・ハンドブック』所収。『大衆文学大系別巻』には戦前分のみ、『日本探偵小説全集12』には2~41章を収録)という決定版の通史が完成した。だがその元となった『日本推理小説史』の後ろ盾がない戦後編は厚みが足りず、駆け足の記述である。

『日本推理小説史』(一九六四、九三~九六)全三巻は様々な媒体で連載され、概ね時系列順に明治期以降の日本推理小説の歴史を辿れるようにした、各テーマの掘り下げが深い画期的な名著だ。乱歩登場以前の探偵小説を丹念に調べ上げ、重要な探偵小説論の意義を巧く纏めているなどの特長がある。だが明治から戦前という限定的な範囲のみの記述に留まるということと、内容の重複や順序の交錯が多く、個々のテーマを有機的に結ぶ通史としての改稿が不十分であるという二重の意味での未完作ゆえ、当初の意図が最低限実現できたかは怪しい。本来なら連載時の元の情報を維持(加筆)しつつも、「推理小説通史」のように流れが整理されて読物として纏まった形にすることを想定していたものと思われる。書誌と事典がある程度の理想を実現できたのに比べると、推理小説通史の実現は道半ばという印象だ。この全三巻は、今まで執筆した個々の作家論及び論争等の様々なテーマについての評論・研究分野の集大成として語られるのが正しい見方なのかもしれない。また《新青年》や探偵小説専門誌・および乱歩を中心とした本流を最重要視した記述のため、松本泰・捕物帳・《文學時代》などのような傍流の記述は僅かに留まり、江戸期の探偵小説や、《キング》《講談倶楽部》などのような大部数小説誌、探偵小説が多く掲載された博文館系の小説誌、戦中及び外地の探偵小説など抜け落ちた要素が数多いのは残念な点である。ともあれ、生涯にわたる独自研究と先行研究の組み合わせで広大な未知の領域を明らかにし、個々の研究の深さと先駆性の高さを持つ推理小説史を纏め上げたのが大偉業であるのは間違いない。

「日本推理小説史」の連載は私が確認した限りでは《幻影城》連載の「日本探偵小説ノート」を最後に終えている。ただ戦後を対象とした「戦後創刊の探偵雑誌」「〈宝石〉初期の懸賞成果」「戦後長編の育成期 (ネオ・ロマン特集・SF)」「ユーモア・ミステリの系譜」は全三巻の『日本推理小説史』にも未収録のままである。

最後に事典の編纂・執筆者としての業績を紹介しよう。『探偵小説辞典』(一九九八)(《宝石》一九五二年十一月~五九年二月)は秋野菊作(西田政治)などの前例はあれど、ある程度纏まった分量の探偵小説事典としては初の試みであり、本人や遺族等に確認したと思しき初出し情報が多いのが資料として貴重である。だが情報更新の必要性や中途の方針変更などの事情で、なかなか単行本化は実現しなかった。結局、日本推理作家事典・海外推理作家事典という二つの方向性に特化して完成を迎えることとなる。『探偵小説辞典』は以後の事典とは異なり、主要作や名探偵名が項目立てされているのが特徴である。作品の項目に結末まで書かれた詳細な梗概と解説が載せられているのは便利だ。

「海外推理作家事典」(一九六五)(『推理小説展望』所収)はそのタイトルどおり、作家のみが項目立てされており、他の事典とはやや性質が異なる。乱歩の『海外探偵小説作家と作品』に次ぐ作家事典として、今まで深く関わってきた海外ミステリ紹介・解説に関わった中島の持つ翻訳ミステリ作家に関する知見と情報の集大成とでも呼べる内容だ。本書以降は翻訳ミステリ関連の仕事は極端に少なくなり、日本推理小説史や国内アンソロジーなど、日本の推理小説に注力していくこととなる。

「推理小説事典」(一九八〇)(『ミステリ・ハンドブック』所収)は「探偵小説辞典」の日本作家についての記述を大幅に増補・改訂した日本の作家・雑誌名・叢書名・賞・団体名などの項目があり、代表作の梗概も充実。用語は一部を除き省かれた。

『日本推理小説辞典』(一九八五)は日本作家・日本作品についての記述の集大成で、かつ最終形の事典。最新の情報までカバーされたのはもちろん、用語の項目が大幅に増補され、雑誌や叢書類の情報も充実している。一人で為しえる事典としては最高レベルのものであろう。

推理小説批評と研究のパイオニアである中島が一人で成した業績の数々は、様々な分野の専門家によって少しずつ更新されつつあるものの、作品リストや参考文献リストの面では一部後退し、未だ中島の功績から一歩も進んでいない分野も数多い。改めて中島河太郎という存在の大きさを今のミステリ界は感じざるを得ない。

(第2回 おわり)

《ジャーロ No.85 2022 NOVEMBER 掲載》

■ ■ ■

▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。

いいなと思ったら応援しよう!