国際労働市場の構造と日本との関係性の分析―3年で100万人の受入れと本当の課題とは?―

1 はじめに ~3年で100万人の受入れと「選ばれる国」~

2024年10月18日に「令和6年6月末現在における在留外国人数について」が公表され、日本の在留外国人数が358万8956人となったことが明らかになりました。2023年末と比較すると、半年で17万7964人の増加です。

令和6年10月18日出入国在留管理庁「令和6年6月末現在における在留外国人数について」

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00047.html

どの在留資格や国・地域出身の方が増加しているか等、分析したい軸はたくさんありますが、今回は、これを題材に国際労働市場の構造と日本の関係性を分析していきたいと思います。

そして、この素材をもとに今回取り上げたいテーマは「選ばれる国」です。

報道を見ていると「日本は「選ばれる国」にならなくてはならない」、そしてその前提として日本は「選ばれていない」という論調で報道されることがあるように感じます。

例えば、NHKの報道ですが、育成就労法が可決した際に次のように報じています。

「有識者は「世界的に人材獲得競争が厳しくなる中で、日本が選ばれる国になるかどうかの試金石になる」としています」

URL:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240614/k10014480601000.html

しかし、さきほどのとおり、2023年末から2024年6月末という半年間で、在留外国人は17万7964人増加しています。

そして、2021年末から2022年末には276万0635人→307万5213人と31万4578人の増加、2022年末から2023年末には307万5213人→341万0992万人と33万5779人増加しています。

仮に、2024年の下半期が上半期と同数だとすると35万5928人(17万7964人×2)増加します。

次の表のとおり、3年で100万人、日本に住む外国人が増加したことになるわけです。

さて、ここで疑問が生じます。

「3年で100万人の外国人が住民として増加している日本が現時点で『選ばれていない』のか?」

という疑問です。

そう、「選ばれる国」になるべきだという議論については、それが真に課題を的確に捉えた問題提起であるのか、疑問が残ります。

そして結論を申し上げれば「数」の面でみれば「日本は選ばれている国」です。

ですので、「数」の面において「選ばれる国」になるべきという課題設定は、私は誤っていると思っています。

ですが、同時に「選ばれたい人に選ばれている国」であるかは疑問であり、「選ばれたい人に選ばれる国」になるにはどうしたら良いかという課題設定をすべき、というのが日本の課題認識としては正確だと私は考えています。

2 3年で100万人の受入れのインパクト ~比較と把握~

まず、3年で100万人の受入れのインパクト考えてみましょう。

どうやら、2024年末には3年で約100万人の受入れを達成しそうな状況にあります。3年で平均すると、1年あたり約33万5428人を受け入れていることになります。

市区町村の規模と比較すると、福島県いわき市(33万2931人)、群馬県前橋市(33万2149人)当たりに近いことが理解できます(数字は2020年の調査に基づきe-statからの引用であり、市区町村の数字の場合、以下も同様です)。

群馬県前橋市は群馬県の県庁所在地ですので、県庁所在地級の都市が1年で1つ増えているのと同じインパクトがあるわけです。

2年経過するとどうなるかですが、33万5428人×2年=67万0856人増加することになります。

ちょうど67万人台の市区町村はありませんが、東京都足立区(69万7973人)、静岡県静岡市(69万3389人)、千葉県船橋市(64万2907人)等の市区町村と近い数字です。

静岡市は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令で指定されたいわゆる政令指定都市です。

また、鳥取県(54万4000人)を超え、島根県(65万8000人)、高知県(67万6000人)に匹敵する数字です(数字は2022年の調査に基づきe-statからの引用であり、都道府県の数字の場合、以下も同様です)。

このように、2年で政令指定都市や県が1つ増加するインパクトがあるわけです。

そして、3年経過すると100万人の増加となります。

100万人ですと千葉県千葉市(97万4951人)、宮城県仙台市(109万6704人)と近い数字であり、両市とも政令指定都市であります。

また、100万人台までの県としては徳島県(70万4000人)、福井県(75万3000人)、佐賀県(80万1000人)、山梨県(80万2000人)、和歌山県(90万3000人)、秋田県(93万0000人)、香川県(93万4000人)があり、富山県(101万7000人)、山形県(104万1000人)宮崎県(105万2000人)に近い数字です。

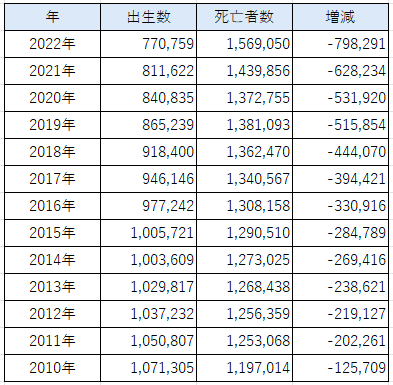

別の角度から見てみましょう。日本の出生者数と死亡者数を比較すると、次のような数字になります(e-statの「人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生」及び「人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡」からの引用です)。

直近では人口の自然減が79万8000人となっていますが、年33万5428人の外国人の受入れがあれば、減少人口の約42%にあたる人口が社会的に流入しているのであり、急速な人口減少を緩和している効果は大きなものであることが見て取れます。

3 1年で33万人の受入れはトレンド化するのか? ~一過性 or 恒常性~

では、年33万人の受入れは一過性のものなのか、それともこの傾向は継続するのでしょうか。

未来のことなので合理的な範囲で予測するしかありませんが、私は、この傾向は5〜10年単位で続くのではないかと思います。

人の国際移動の傾向を把握する上で、少し難しくなってしまったのは新型コロナウイルス感染症による人の国際移動の制限です。

新型コロナウイルス感染症による渡航制限が解除された後も、完全にはコロナ前と同様になったとはいえず、長期の過去のデータに基づき未来を予測することが、少ししにくくなっているように感じます。

さて、それでも傾向を把握しようと2019年から2023年の各在留資格の増減をまとめてみます。

2020年及び2021年は、新型コロナウイルス感染症の影響で人の国際移動が減少した結果、2年で約17万人の方が日本を去る選択をしています。

そして、2022年3月から水際対策が見直され、入国が緩和された結果、2022年は冒頭のとおり年末に在留外国人数307万5213人を記録し、年間31万4578人の在留外国人が増加しました。

しかし、このときこれが一過性のものなのかが判然としなかったわけです。

なぜかといいますと、このときの増加を牽引したのは在留資格「留学」の+9万2808人です。コロナの間入国できず待機していた留学生が一斉に入国したことが増加の要因とも考えられたため、30万人を超える増加というものが一過性のものか、それともトレンドに乗ったものなのかがわかりませんでした。

その意味で重要なものとなったのが2023年の数字です。

2023年は「留学」の在留資格増加は2022と比較して+4万0245人となっており、コロナで待機していた方の入国が一段落したといえそうです。

では、2023年の約33万5000人の増加を牽引したのはどの在留資格だったかというと、「技能実習」と「特定技能」です。「技能実習」が+7万9616人、「特定技能」が+7万7539人であり、増加に占める割合は46.8%でした。

この技能労働者の受入制度が増加を牽引するようになったという事実及び日本の生産年齢人口減という背景にある事実を考えると、当面この傾向は続くのではないかと思います。

そして、実際に、2024年は上半期の数字しか出ていませんが、2023年の増加を上回る数字で着地しそうです。

4 日本の技能労働者の求人需要 〜ストックからフローへ~

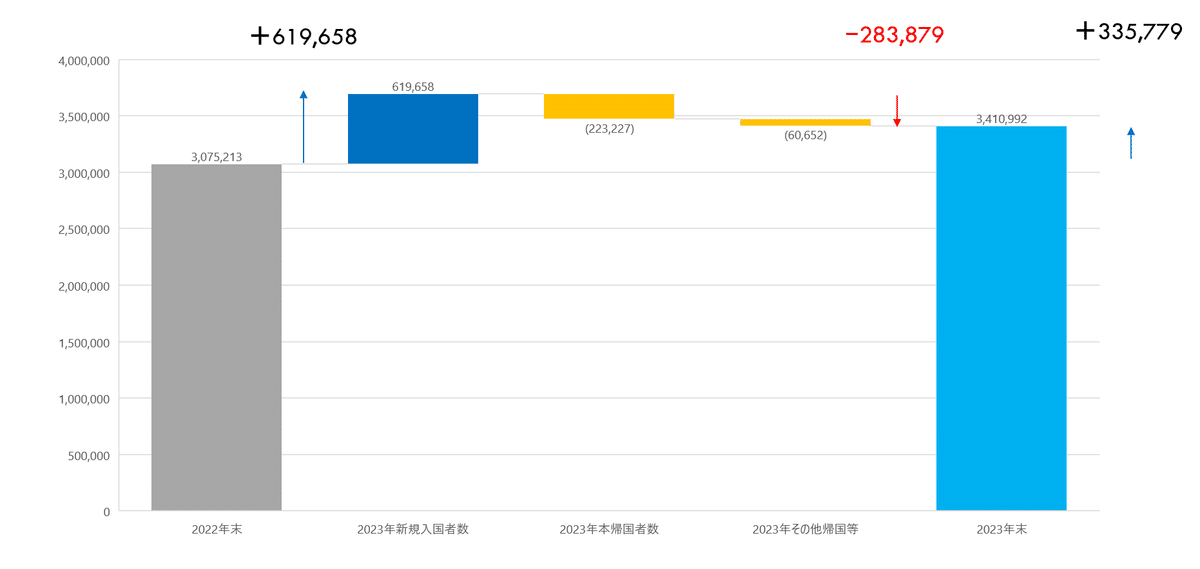

では、更にこの増加減少の解像度を上げるべく、2023年の増加数である33万5779人について、より分析的にみていきます。

上記の図は、企業の業績等、増加要因と減少要因がある場合にその増減要因のインパクトを把握するために用いられるウォーターフォールチャートと呼ばれるものです。

左端の部分は2022年末の在留外国人数、右端は2023年末の在留外国人数です。

この1年間で33万5779人の在留外国人が増加したというのは冒頭から見てきているところですが、この増加も、「新規入国」による増加と「帰国等」による減少の差し引きによって構成されています。

「新規入国」及び「帰国等」については、入管庁の在留外国人統計の統計から「短期滞在」の数を控除したものです。

図のとおり、新規入国は61万9658人、帰国等は28万3879人、差し引きで33万5779人増加しています。

この約62万人について在留資格別に表示すると、次のとおりとなります。

このうち技能労働者のための在留資格である「技能実習」が18万3030人、「特定技能」が4万3626人であり、合計22万6656人となります。

この約23万人が、2023年1年間における新規入国者向けの求人数です。新規入国に限らなければ、技能実習から特定技能への以降もありますので、年間約26万人というのが、現在の日本の求人の需要なのではないかと思います。

5 国際労働市場における求職者の数 〜日本の求人、世界の求職~

さて、では、今度は働きたい人側、すなわち求職者数側を見てみたいと思います。約62万人の新規入国者の出身国・地域を見てみますと、次のとおりとなります。

このうちいわゆる人材の送出国についてはベトナム、インドネシア、ネパール、フィリピン、ミャンマー、タイ、スリランカ、インドが該当します。

これらの国が、日本を含めて海外にどの程度人材を送り出しているかを見てみると、次のような数字になります。

ベトナム、インドネシア、ネパール、フィリピン、ミャンマー、タイ、スリランカ、インドが日本を含めて送り出している数字を合計すると、約370万人を採用しています。この370万人から新規に23万人が入国している(採用している)というのが国際労働市場と日本の接続です。

6 国際労働市場の構造 〜供給過多市場~

370万人から23万人を採用している、これが日本と国際労働市場の関係性です。

技能労働者の受入れについては、他に考慮する要素として、欧州・北米という域内・南北の移動がある地域は技能労働者を積極的に受け入れない(建設や看護といった高度な技能労働者は例外です)、韓国・台湾・オーストラリアについては技能労働者をある程度積極的に受け入れるという点があります。

韓国・台湾・オーストラリアについては、日本が「選ばれる国」になるべきとして議論されるとき、ライバルとして意識されることが多いと思います。

ですが、韓国の人口は約5156万人、台湾は約2342万人、オーストラリアは2626万人であり、外国人労働者の受入れ人数も韓国で84.3万人、台湾で70.7万人であることからすれば(加藤真「韓国、台湾における低・中熟練外国人労働者受入れ拡大の潮流」)、年間の受入数は日本より少なく、仮に韓国・台湾・オーストラリアが日本と同数を受け入れたとしても働きたい人が370万人である以上、求職者は0になりません。

そのため、「数」の面だけを見ればライバル視する必要はなく、共存共栄ができるはずです。

そして、ここまでご覧いただくと国際労働市場の構造である

「求職(働きたい人)」>「求人(仕事)」

という構造が浮かび上がってきます。

国際労働市場における課題を考える際に、この「求職(働きたい人)」>「求人(仕事)」という構造、すなわち、供給過多であるという構造は直視しないといけません。

この構造があるから、希少な「仕事」を得るためにお金を払って「仕事」を得る手数料問題が生じますし、数として供給過多となっている移住労働者は必然的に弱い立場におかれやすくなります。

この構造的な脆弱性の要因を解消するように制度を作らない限り、手数料問題のような国際労働市場の課題は、なくならないわけです。

7 本当の課題とは? 〜数の議論による副作用~

さて、「数」の面では、日本は明らかに「選ばれている」国です。

そのため、「選ばれる国になる」というかけ声より「選ばれる国であり続ける」というかけ声の方が正確だといえます。

ただ、この「数」の面における「選ばれる国」論は、重要な課題から視線をずらして数だけにしか注目しないという劇薬的な副作用があります。

これは「技能実習制度」や「特定技能制度」という日本という受入国一国の制度だけに着目する議論についても同じ副作用があります。

それは、「数や制度で把握した人の個性を見なくしてしまう」という効果です。

日本人にも良い人も悪い人もいるように、外国人にも良い人も悪い人もいます。これは国籍に関係なく共通しているのではないかと思います。

370万人から23万人を採用しているという構造においても、370万人のうちの「良い人」を採用しているのか、そうではないのかというのは重要な意味を持つはずです。

しかし「数」にだけ着目すると、人としての個性をないものとして把握します。

また、「技能実習制度」でも、技能実習生の出身国の学歴の内訳を見ると小学校卒業0.8%、中学校卒業6.4%、高等学校卒業50.5%、専門学校・短期大学卒業25.8%、大学卒業15.4%、大学院修了(修士)0.5%と、学歴だけを見ても非常に多様です。

令和5年3月株式会社シードプランニング「令和4年度 在留外国人に対する基礎調査報告書」66ページ

https://www.moj.go.jp/isa/content/001402047.pdf

ですが、「技能実習制度」、そして、「技能実習生」というレンズで見ると、この多様性はなくなり、全て約40万人の無個性なあたかも均一の集団としての「技能実習生」として把握されます。

本当の課題は「数」の面での「選ばれる国」になることではありません。

数の面であれば、日本は既に申し分なく「選ばれている国」です。

そうではなく、日本に必要なのは、人の国際移動への解像度を上げ、「数」や「制度」ではなく、外国人も日本人と全く同じく個性があり、そういった個々の個性を前提に「日本に、地域に、自社に来てほしい個性の人に来てもらう」ことを課題として設定することです。

この数と制度から解き放たれて個々の個性として約370万人を見たとき、韓国や日本、台湾、オーストラリアで採用したい上位23万人というのは、もしかしたら大部分で重なるかもしれません。

この意味では人材獲得競争であり、「選ばれたい人に選ばれる」にはどうしたら良いかを考える必要が生じます。

これが、日本が本来直面すべき課題なのだと思います。