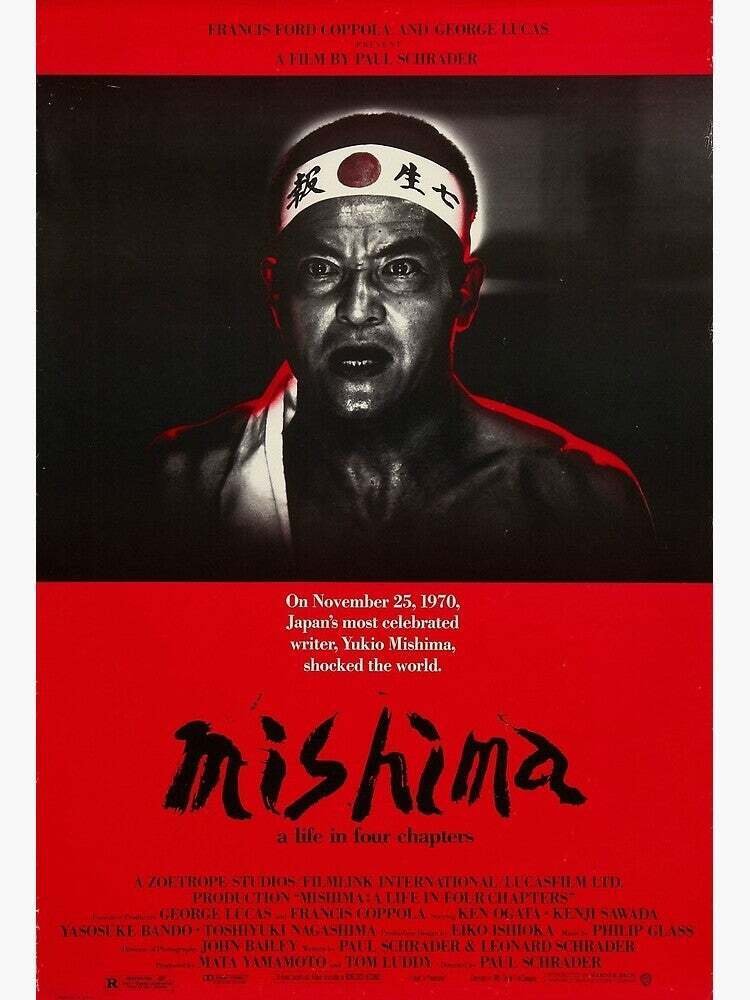

【心を照らすレンズの地平】我が映画偏愛記『MISHIMA: A Life in Four Chapters』

監督:ポール・シュレイダー

出演:緒形拳、坂東八十助、佐藤浩市、沢田研二、永島敏行

製作国:アメリカ、日本

外国人監督が独自の視点と解釈で描いた三島美学と軌跡。

[あらすじ]

この作品は、1985年にポール・シュレイダー監督の手によって製作されながら、日本ではいまだ公開されず、まるでその存在自体が忌避されるかのように語られることは少ない。

しかし、この作品こそ、三島由紀夫という作家の生涯と美学を一つの鏡に封じ込め、文学と映像の対話として結晶化させたものである。

物語は「美」「芸術」「行動」「調和」という四つの章に分かたれ、観る者は三島の思想と人生、その極限の結末へと誘われる。

映画の冒頭に描かれるのは、あの凄絶なる1970年11月25日、自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自決を遂げた日の朝である。

この終焉の時刻が映画全体の枠組みとなり、その内部で彼の文学的世界と実人生が交錯し、互いを映し出す。

『金閣寺』の章は、美の探求に取り憑かれた人間の孤独を映し、『憂国』の章では、愛と死の絶対的な融合が描き出される。

そして、『奔馬』の章は、青年たちの純粋なる理想主義と暴力の相克を舞台上に投影する。

これら三つの作品の映像化は、三島の人生の具体的なエピソード──少年時代、作家としての栄光、そして肉体への陶酔──と並置されることで、彼の精神世界の深淵を探る試みとなっている。

クライマックスでは、三島が自衛隊員たちの前で演説を行い、日本の現代文明に抗う美的かつ破滅的な行動を決意する緊迫した場面が再現される。

この最期の瞬間は、映画全体を貫くテーマ──美と芸術、行動と救済──の結晶として提示され、観る者の心に冷然たる問いを投げかける。

[観賞後の印象]

この映画の存在は、三島由紀夫に関する資料を収集し読み進めているうちに知った。

まだインターネットの存在していなかった1990年代後半、この作品を調べようにも三島由紀夫の夫人が公開を反対していたことから、私にとって幻の映画作品となり、もしかしたら一生観ることはないだろうとまで思っていた。

が、カナダに長期滞在する機会を得た際、私はバンクーバーのレンタルビデオでこの作品を探し続け、そしてついに出会い始めて観た時の衝撃は今でも忘れることはない。

『MISHIMA: A Life in Four Chapters』は、三島由紀夫という希代の作家・思想家の人生と創作世界を大胆かつ繊細に再構築した作品である。

この映画は単なる伝記映画ではなく、三島の精神構造や彼の美学を視覚的・叙事的に解剖し、その思想の核に触れようとする挑戦的な試みである。

しかし、その芸術的価値を認めつつも、いくつかの観点から批評する余地がある。

美学と映像表現

映画の最大の特長は、シュレイダーが用いた映像美にある。

三島の小説世界を舞台装置の中で再現するシーンは、シュレイダーの映画的才能の頂点といえる。抽象的なセットとカラーパレットは、小説の象徴性を巧みに視覚化し、三島の美意識を観客に直接届ける。

しかし、この美学的アプローチは時に過剰で、三島の複雑な思想の奥深さを逆に平面的にしてしまう恐れもある。

観る者によっては、このスタイリッシュな演出が三島の実際の人生や思想の陰影を損なっていると感じるかもしれない。

構造と語り口

映画の語りは、三島の人生を四つのテーマ(行動、芸術、肉体、死)に分け、現実の彼の生涯と彼の小説を交錯させる大胆な構成を採用している。

この構造は、三島という人間の多層的な本質を浮き彫りにする意図を持つ。

しかし、これが三島を知らない者にとっては複雑すぎる可能性がある。

シュレイダーが選んだ章立てやエピソードは、三島の全体像を完全に伝えるには断片的で、特に彼の政治的側面が意図的に薄められている点は議論を呼ぶ。

三島由紀夫の思想と映画の解釈

三島の思想や人生の劇的な部分を掘り下げる一方で、その政治的・文化的文脈については曖昧な描写に留まっている。

シュレイダーは意図的に三島の右翼的政治活動や天皇崇拝といった要素を最小限に抑え、彼を普遍的な「芸術家」として提示する。

しかし、これは三島の全人格を理解するうえで欠かせない部分を削ぎ落としたとも言える。

特に日本の観客にとっては、三島の思想的背景を抜きにした描写が違和感を覚えさせるかもしれない。

音楽と感情の喚起

フィリップ・グラスによる音楽は、映画の緊張感と精神性を高める重要な要素だ。

その反復するミニマルな旋律は、三島の内面的な葛藤や彼の行動の運命的な必然性を観客に強く訴えかける。

ただし、音楽の強烈さが一部のシーンでは物語を圧倒し、映像と音楽のバランスが崩れる場面も見受けられる。

日本文化の西洋的解釈

シュレイダーは三島由紀夫という日本を象徴する人物をアメリカ人監督の視点で描いた。

この西洋的解釈は、新たな視点を提供する一方で、日本文化や三島の思想の微妙なニュアンスを正確に伝えることが難しいという限界も伴う。

特に三島の「死」に対する美学や行動の動機が、観客にとって単なる奇異なものとして受け取られる危険性がある。

この作品は、映画としての完成度が極めて高く、三島の精神的・芸術的世界をビジュアルで描き出すという野心的な試みを成功させている。

一方で、その大胆な構成や西洋的視点による解釈が、三島という存在の複雑さを完全には捉えきれていない点が惜しまれる。

それでもなお、この映画は三島由紀夫の人生と思想を追体験し、その美学の本質に迫る貴重な作品である。