ポール・ヴァレリー『メランジュ 詩と散文』訳者解題(text by 鳥山定嗣)

2024年8月26日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第42回配本として、ポール・ヴァレリー『メランジュ 詩と散文』を刊行いたしました。ポール・ヴァレリー(Paul Valéry 1871–1945)はフランスの詩人・批評家。若き日に詩人のピエール・ルイスや小説家アンドレ・ジッドらと親交を深め、モンペリエ大学法学部を卒業後パリに上京。マラルメに親炙します。1892年「ジェノヴァの夜」に象徴される青年期危機を経て文学放棄を決意、「テスト氏との一夜」発表後、長い沈黙期に入りました。1917年、長詩『若きパルク』により文壇に復帰し、一躍脚光を浴びます。後半生は、アカデミー・フランセーズ会員、国際知的協力委員会フランス代表を歴任し、コレージュ・ド・フランスで「詩学」講座を担当するなど幅広く活躍しました。

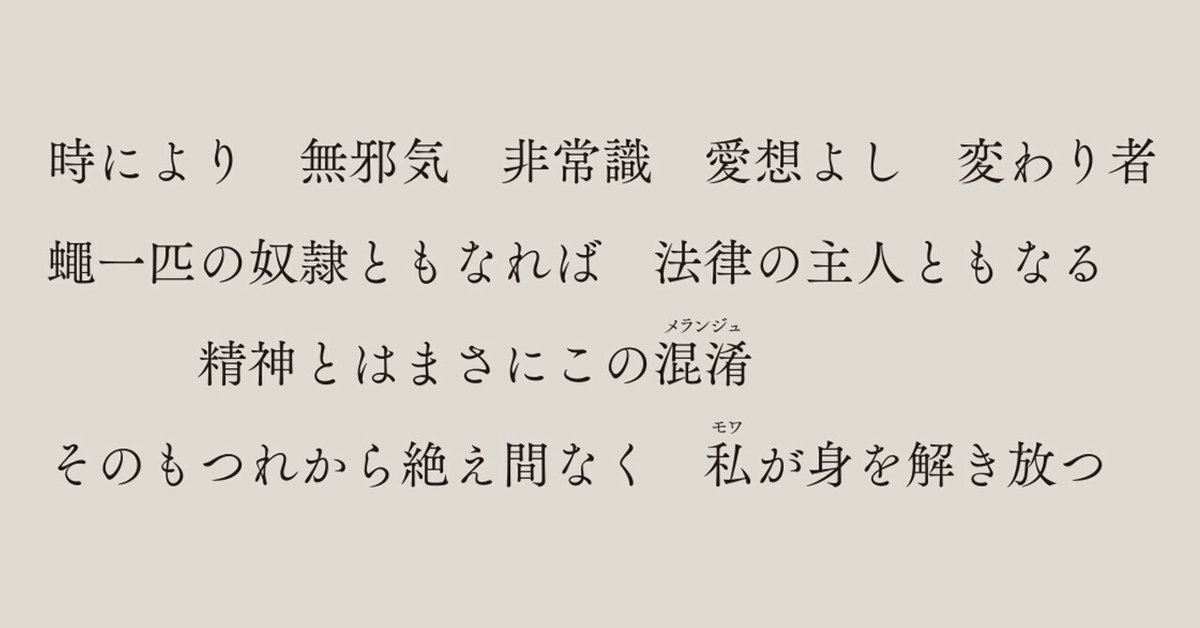

本書『メランジュ 詩と散文』は、定型韻文詩、自由韻文詩、自由詩、散文、散文詩を混在させ、挿絵とテクストを混淆させ、「雑纂」「断章」の文学ジャンルの系譜を新たな書法(エクリチュール)で切り開いた〈散文と詩の混淆(メランジュ)〉の本であり、詩人ヴァレリーの精神としての書物といってよい作品です。本書はヴァレリー自身の手による銅版画挿絵入り初版本新訳の決定版です。

以下に公開するのは、ポール・ヴァレリー『メランジュ 詩と散文』の翻訳者・鳥山定嗣さんによる「訳者解題」の一節です。

本書はPaul Valéry, Mélange de prose et de poësie. Album plus ou moins illustré d’images sur cuivre de l’auteur, Paris, Les Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1939の全訳である。この初版の2年後、ガリマール社から増補版(Paul Valéry, Mélange, Paris, Gallimard, 1941)が刊行され、後者のほうが一般に流布しているが、テクストの大幅な増補と引き換えに、初版に添えられていた挿絵は割愛されている。ヴァレリー自身が手がけた銅版画の挿絵を含めて紹介するために、本訳書では初版の構成を再現した。この作家がデッサンや版画に示した関心の高さは単なる手遊(てすさ)びにとどまらぬものがあり、それらは文章とは異なるものの相通ずるところもある新たな書法(エクリチュール)の試みであったと思われる。なお本訳書では初版のテクストに加え、増補版の巻頭に置かれた「はしがき」を含む数篇のテクスト(本書目次で〔 〕を付したもの)をあわせて訳出した。

また、このたびヴァレリーの数ある作品のなかから『メランジュ』(フランス語のMélangeは英語のMixtureに相当し、「混ぜること」ないし「混ぜ合わせたもの」を意味する)を取り上げた主な理由は、日本におけるヴァレリー受容および邦訳の歴史を顧みたとき、「散文と詩の混淆(メランジュ)」と銘打つ本作が、ともすれば見落とされがちなこの作家の一面を浮かび上がらせるように思われたためである。ある作家の多岐にわたる作品群を紹介しようとするとき、それらをジャンル別に分類するということが一般になされるが、ヴァレリーの邦訳史を概観して見えてくるのも同様の傾向であり、〈詩〉と〈散文〉はジャンル別分類の基本的な型である。しかし、こうした類別の慣習は時として、著者自身が編んだ原書のまとまりを解体してしまうこともある。本作『メランジュ』はその顕著な例であり、『ヴァレリー全集』(全12巻・補巻2巻、筑摩書房、1967‐79年)において、「雑集」(Mélangeの訳語)所収の詩と散文は別々の巻に収められている(詩は第1巻、散文は第3巻と第10巻)。その後、本作は等閑に付され、翻訳や論考の対象となることもなかったが、『ヴァレリー集成』(全6巻、筑摩書房、2010‐11年)の第2巻「〈夢〉の幾何学」(塚本昌則編訳)において、「夢」「目覚め」「眠り」という主題に関連する断章が「混淆集」(Mélangeの訳語)からもいくつか訳出された。『全集』におけるジャンル別分類や『集成』におけるテーマ別再編成が有用かつ意義深い企図であることは言うまでもない。が、そのように何らかの秩序に基づいて書物を編みなおすことにより、『メランジュ』のような作品を特徴づける雑多な異種混淆性が失われてしまうことも事実である。本訳書は『メランジュ』をありのままの「メランジュ」として紹介することを主眼とする。本作に見られる雑多な異種混淆性はヴァレリーの他の作品群——『テル・ケル Tel Quel』や『邪念その他 Mauvaises pensées et autres』など——にも認められ、評論集『ヴァリエテ Variété』のタイトルにも同じ志向が読みとれる。それらに通底するのは、作品をいかに構成するかという問題意識であり、「作品」が暗黙裡に前提とする「統一性」に対する批評的眼差しである。

この「メランジュ」の問題系はヴァレリーのみにとどまるものではなく、広く歴史的な視座から検討すべきものである。作品を雑多なものの集合体として提示する風習は古くからあり、その起源は古代ローマの「ミセラネア miscellanea」と呼ばれるジャンルに遡る一方、近現代に脚光を浴びる「断章 fragment」という形式とも関わりが深い。古代より現代にいたる「メランジュ」の系譜を素描し、そのなかにヴァレリーの『メランジュ』を位置づけることが重要だろう。以下、まず「メランジュ」という文学ジャンルの起源と変遷を確認したうえで、ヴァレリーの本作品の特徴を紹介し、最後に断章形式との関連としてヴァレリーが後世の文学・批評に与えた影響の一端を示してみたい。

「メランジュ」の多義性

「メランジュ」というタイトルの第一義は、副題にあるように「散文と詩の混淆」だが、この語にはほかにもさまざまな意味が読み取れる。以下、[1]散文と詩の混淆(メランジュ)、[2]文章と挿画の混淆(メランジュ)、[3]執筆年代における混淆(メランジュ)、[4]本作品中に見られる「メランジュ」という語の用例、という4つの観点から「メランジュ」の多義性を考察してみよう。

[1]散文と詩の混淆(メランジュ)

詩と散文を混在させる書物としては先述したマルモンテルの例などがあるが、ヴァレリーがとくに意識していたと思われるのは、ジェラール・ド・ネルヴァルの『粋な放浪生活 La Bohème galante』および『ボヘミアの小さな城 Petits Châteaux de Bohême』(1853年)である。ネルヴァルは1852年「アルティスト」誌に「粋な放浪生活」を連載し、翌年それを再編成して『ボヘミアの小さな城』を刊行するが、これは副題に「散文と詩 Prose et Poésie」と銘打たれているように散文と韻文の混在する作品である。ヴァレリーは「ネルヴァルの回想 Souvenir de Nerval」(1944年)のなかで「褪せた緑色の表紙」の『粋な放浪生活』(ミシェル・レヴィ版)が12歳のころ愛読書であったと述懐しているが[★09]、1912年、旧友アンドレ・ジッドに宛てた手紙(6月20日推定)のなかで次のようにネルヴァルに言及している。

〔詩集とは〕別の案がある。かなり雑多な本にする―散文と詩を混ぜ合わせて―きわめて人工的な習作ノートという風に、自分がとくに詩人であるとは固定しないで。〔・・・〕とにかく、詩だけの本は退屈だ。たしかネルヴァルがこういう風に混ぜ合わせていたし〔Nerval a fait ce mélange〕、小詩人には悪くない方法だろう。[★10]

当時ヴァレリーがどのような状況にあったかを確認しておこう。20歳の頃「ジェノヴァの夜」(1892年)に象徴される青年期危機を経験したヴァレリーは、『レオナルド・ダ・ヴィンチ方法序説』(1895年)や『テスト氏との一夜』(1896年)を発表後まもなく文学の道から遠ざかるようになり、以後『若きパルク』(1912年起筆、1917年刊行)とともに文壇復帰を果たすまでの約20年、すなわち20代半ばから40代半ばまで、公的には作品を発表することなく、もっぱら私的なノートブック『カイエ』に向かって思索を深める日々を送っていた(毎日未明に起床して『カイエ』を書く習慣は22歳の頃から73歳で世を去るまで続けられ、ファクシミレ版全29巻、各巻約900頁に及ぶ)。そのような「沈黙期」に旧友から声がかかる。1911年、ガストン・ガリマール、ジャン・シュランベルジェとともに「新フランス評論」社を発足させたジッドが、ヴァレリーにかつて雑誌に発表したものをまとめて出版するよう促したのである。当初は尻込みしていたヴァレリーも、友人の度重なる慫慂(しょうよう)に応えるかたちで企画に乗り出すことになる。先に引用した手紙の一節はちょうどその頃のものである。

詩と散文を混在させる作品としてヴァレリーの念頭にあった可能性が高いものとして、ネルヴァルの詩文集のほかにも、アルチュール・ランボーの『地獄の季節』(1873年)やステファヌ・マラルメの『詩と散文のアルバム』(1887年)が挙げられる。ヴァレリーは先述した青年期危機のころランボーを耽読し、1891年の末には『詩篇/地獄の季節/イリュミナシオン』を一巻に収めたヴァニエ版詩集[★11]を友人のシャルル・オージリヨンから贈られ、なかでも散文詩『イリュミナシオン』に強い衝撃を受けた。『地獄の季節』については証言が乏しく辛口のコメントが残っているだけだが、かつて書いた韻文詩を散文の中に滑り込ませる構成がヴァレリーの注意を引いた可能性は十分にあると思われる。

マラルメの『詩と散文のアルバム Album de vers et de prose』は1887年〈フランスおよびベルギー作家の現代名作集〉叢書(アルベール・ド・ノセ編[★12])の1巻として出版された。全6集68巻に及ぶ同叢書において、マラルメの詩文集(第1集第10巻)だけでなく、ポール・ヴェルレーヌ(第5集第58巻)やシャルル・ヴィニエ(第2集第21巻)の詩文集も同じタイトルを掲げているが、ヴァレリーが間違いなく読んだのはマラルメのものであり、1889年か90年にモンペリエの駅でマラルメ『詩と散文のアルバム』の海賊版(レオン・ヴァニエ刊)を安価で入手したことが知られている[★13]。ただし、マラルメの詩文集は、ヴェルレーヌやヴィニエの詩文集と同じく韻文詩と散文詩が別々のセクションに分かれており、その点でマルモンテルの『散文と詩のメランジュ』と同じ構成である。他方、ネルヴァル『ボヘミアの小さな城』とランボー『地獄の季節』は散文と詩をまさしく混淆させる点で、ヴァレリーの『メランジュ』の発想にいっそう近いと言えよう。

ところで、ヴァレリーは先に引用した手紙の約1カ月後、同じくジッドに宛てて次のように述べている(1912年7月21日消印の手紙)。

PL〔ピエール・ルイス〕にこの計画について話した、というのもこれらの詩は二十年も前から彼に捧げられているのだから。彼は賛同し、散文と詩を合わせた本に格好のタイトルを勧めてくれた。メランジュ〔Mélanges〕だ。どう思う?[★14]

ピエール・ルイスは1891年「ラ・コンク」誌を創刊し、「最年少詩人のアンソロジー」と銘打つ詩誌の剛腕編集長として、筆の渋りがちなヴァレリーに詩を書き発表するよう強く働きかけた。その恩義に報いるべくヴァレリーは若書きの詩をルイスに捧げようとしていたのだが、1912年の手紙に「メランジュ」という語がこのように現れるのは驚きだ。1939年に刊行される詩文集のタイトルは実は20年以上も前に芽生えており、しかもそれはピエール・ルイスの発案によるものであった。結局、1912年当時には「散文と詩を合わせた本」というアイデアは実現しなかったが、一九三九年「散文と詩のメランジュ」を刊行するにあたり、かつてルイスの提案したタイトルが若干の変更を伴って——複数形を単数形にして——採用されたわけである。

この逸話からも「メランジュ」という語が「散文と詩の混淆」を意味することは明らかだが、『メランジュ』初版のタイトルはまさしく「散文と詩(ポエジー)のメランジュ」であった。またマラルメの「詩(ヴェール)と散文のアルバム」のように「韻文詩 vers」という語ではなく、「詩 poësie」という語をタイトルに掲げた点も注目すべきだろう。実際、『メランジュ』のなかには、定型韻文詩(vers régulier)、自由韻文詩あるいは自由詩(vers libre)、散文詩(poème en prose)という異なる形態の詩(ポエジー)が混在している。

『メランジュ』の活字書体としてはローマン体とイタリック体の二種が用いられ、おおむね前者は散文および散文詩に、後者は韻文詩(ヴェール)(定型韻文詩と自由韻文詩)に割り当てられている。例外として、本作中唯一のソネットである「イレーヌのソネット」がローマン体で組まれ、「メランジュとは精神のこと」が初版では特殊な活字で組まれているが、その点を除けば、活字書体の区別は韻文詩(ヴェール)か否かという点に基づいている。

[★09]« Souvenir de Nerval » (Œ1, 590). Cf. « Au sujet de Nerval » (Œ, III, 1275).

[★10]André Gide et Paul Valéry, Correspondance 1890-1942, éd. Peter Fawcett, Gallimard, 2009, p. 701.

[★11]Arthur Rimbaud, Poèmes, Les Illuminations, Une saison en enfer, notice par Paul Verlaine, Paris, Léon Vanier, 1891.

[★12]Collection « Anthologie contemporaine des écrivains français et belges : Poètes et Prosateurs », dir. Albert de Nocée, Bruxelle, Librairie nouvelle ; Paris, Librairie Universelle, 1887-1888.

[★13]Michel Jarrety, Paul Valéry, Fayard, 2008, p. 49 et p. 1216, note 16.

[★14]André Gide et Paul Valéry, Correspondance 1890-1942, édition citée, p. 705.

【目次】

『メランジュ』

〔はしがき〕

メランジュとは精神のこと

人間なるもの(ユマニテ)

生と富

〔愛情〕

イレーヌのソネット

海

大聖堂

グラースにて

モンペリエ

ジュネーヴ

タイガー

〔同題〕

秋

語らい(二つのフルートのために)

白鳥のいた幼年期

ダイヤモンド

美……

精神……

黙れ

日常生活〔虚空と充満〕

目覚め

災厄

小品

ある肖像の下に

M夫人の扇に

かくも貴重な薔薇を贈ってくれたフアン・ラモン・ヒメネスに

クロッキー

アフォリズム

ナルシスのカンタータ

格言

回想

人間なるもの(ユマニテ)

取り憑かれた部屋

室内

魔法

夢

詩人の店

海景

「考える人」

瞑想

眼差し

折々の景

婦人の顔

海景

観念

神なるもの(ディヴィニテ)

ヨシャファトにて

愛(アモル)

〔牡蠣〕

詩篇(プソーム)X〔Z〕

詩篇(プソーム)Y

幸運〔精神の考える幸運〕

ある物語(コント)のアイデア(ヴィリエ風に)

〔運用の問題〕

情念(パトス)

生体゠精神の政治

口

うわのそらの女(ひと)

道徳なるもの(モラリテ)

雪

人間なるもの(ユマニテ)

禍言(まがごと)

偉大さ

おのれひとりとともに

幻視者(ヴィジョネール)

奇妙なこと

人間なるもの(ユマニテ)

審美家

詩篇(プソーム)〔S〕

鳥

目覚め

詩篇(プソーム)〔T〕

涙

註

ポール・ヴァレリー[1871–1945]年譜

訳者解題

【訳者略歴】

鳥山定嗣(とりやま・ていじ)

1981年、愛知県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学後、同研究科で博士号(文学)取得。現在、京都大学大学院准教授。専門はポール・ヴァレリー。著書に『ヴァレリーの『旧詩帖』――初期詩篇の改変から詩的自伝へ』、共編著に『愛のディスクール――ヴァレリー「恋愛書簡」の詩学』、共訳書にミシェル・ジャルティ『評伝ポール・ヴァレリー』(以上、水声社)、クリスチャン・ドゥメ『三つの庵――ソロー、パティニール、芭蕉』(幻戯書房)がある。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、ポール・ヴァレリー『メランジュ 詩と散文』をご覧ください。