『味の台湾』実食レビューの旅

突然、台湾に興味を持ったきっかけ

ふと気がついたら、中国語との付き合いが人生の半分を越えていた。

20年以上も前に中国語を学び始め、10年前からは今度は自分が大学で中国語を教えるようになった。私が学んだスタイルは中華人民共和国式、つまりピンインを通して発音を理解し、簡体字を使って文章を書き、そして中国の大学に留学して中国語と専門分野の知識を鍛えてきた。日本の大学では、きっとメジャーな学び方である。

中国式の学び方をしていると、台湾に対する態度も自然と中国的な思考法に近くなる。20年前、上海に留学している時にアパートの大家の娘さんと仲良くなってよく遊びに行ったのだけど、ある日彼女が「台湾を統一するためだったら核兵器を使っても構わない」とはっきりと言ったことが鮮烈に記憶に残っている。

「中国の人たちは本気で台湾を統一する気なんだな」となんとなく思っているうちに、台湾に対する態度は自然と「中国台湾」に寄ったまま、特に振り返ることもなく20年くらい過ぎてしまった。

ところが2024年、突然、変化が訪れた。

4月から台湾出身の院生を指導することになったのである。

台湾の留学生であろうと中国語を話すし、研究対象も中国語の方言に属する台湾語なので私が指導しても何の差し支えもない。

ただ、彼女との会話の中で「台湾という国では…」とサラッと言ったことが私にとっては衝撃的だった。私が「台湾という地域では…」とか表現をぼかしている中で躊躇わずに「国」って断言しちゃうんだ…という驚きだった。

その後も色々と話を積み重ねていくと、彼女が中国(中華人民共和国)に対してアイデンティティー(中国語では"認同感")を感じていないことに気づき始めた。日本のお気楽な平和論的思考では「いやー、そうは言っても相互理解が大事だよー」とか言っておけば大抵サマにはなるのだが、アイデンティティーどころか関心すら持っていない人に「相互理解」を要求するのは何か違う気がした。

「台湾は既に私の理解の範疇を超えている」ということに気がつくと、俄然興味が湧いてくるのは大学教員としての職業病かもしれない。

台湾のことをもう少し理解したい、できれば日本人が分かった気で書いたような台湾論ではなく、台湾人自身の手で書かれた本を通して理解してみたい、とAmazonで本を探していて出会ったのが焦桐著『味の台湾』である。

『味の台湾』の魅力

『味の台湾』の著者の焦桐は元々は詩人であったが、現代詩と料理のレシピを融合させた詩集を出して「美食家」と誤解されるようになったらしい(訳者あとがきに書いてある)。

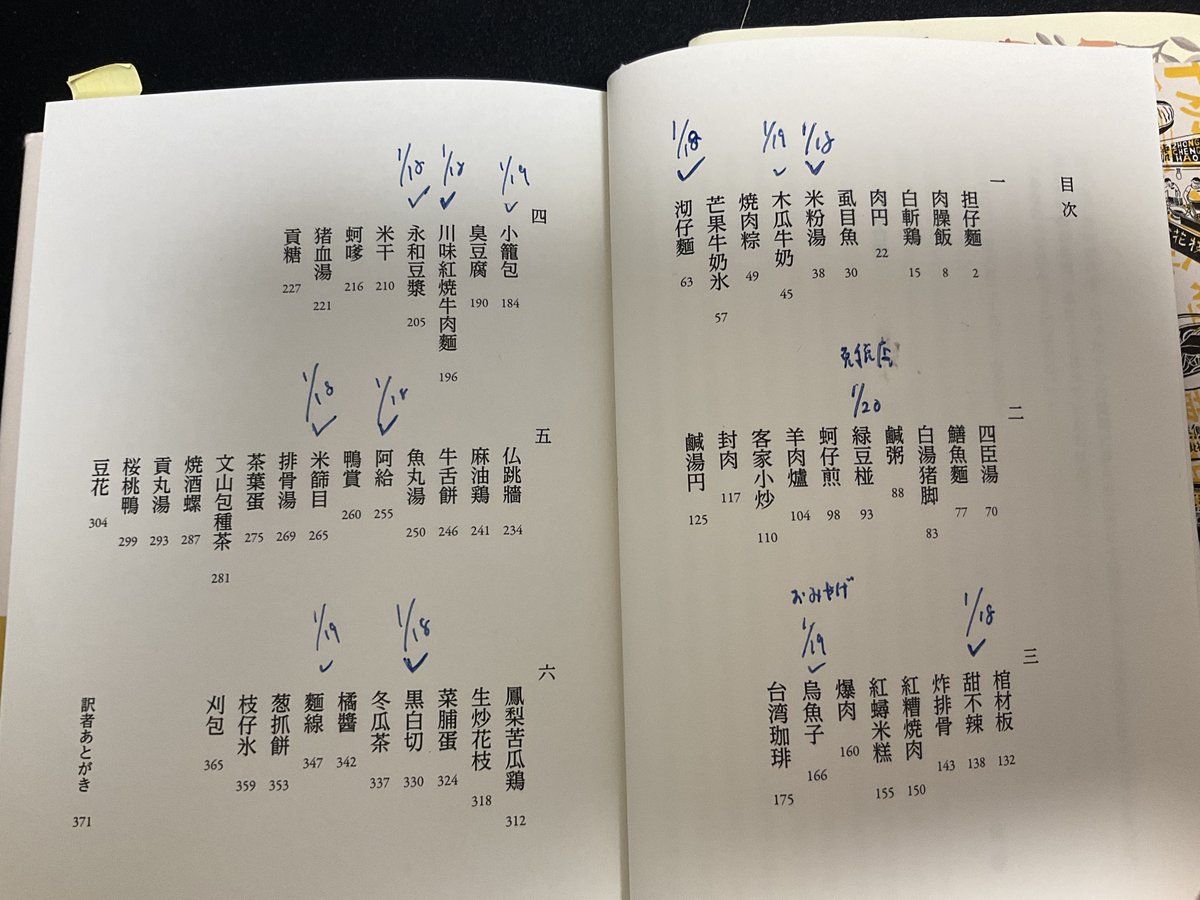

この本自体も著者の飲食についての散文アンソロジーが底本にあって、その中から訳者と編集者がテーマを厳選して日本語訳したらしい。目次を見てみると「木瓜牛奶(パパイヤミルク)」や「小籠包」のようなお馴染みの料理から、「綠豆碰」や「阿給」「米篩目」など全く見たこともないメニューまで含まれている。

どの料理もピンとこないから素直に最初から読み進めていったのだが、あまりの面白さにあっという間にハマってしまった。

知識人のグルメ論はとにかく蘊蓄が多い。

特に中華文化圏だと、一つの食材について四書五経や北魏の『齊民要術』あたりの引用から語り始めて「やれ、台北の〇〇という店では…」「台南の〇〇という店では…」と各地の名店の論評を並べていく焦桐のスタイルは知性の高さを感じさせる。

SNSで短く効率的な情報伝達に慣れきった現代社会では、このようなスタイルは冗長で小難しく感じたり、衒学的に見えるので反感を持つ人もいるかもしれない。でも、東アジアの伝統的な知識体系を多少でも理解するようになると「中華5000年の歴史を目の前にある料理に結び付けられる力量」に感動とヨダレが止まらなくなってしまうのだ。

しかもこの本がすごいのは、挿絵はあるものの写真を一枚も使っていない所だ。

外国人である私にとっては「料理の具体的なビジュアルイメージ」が湧かないはずなのだが、読む手が止まらないしお腹はグーグー鳴り続けるのである。それほどの豊かな表現力と蘊蓄力で台湾料理を語っていく。

まだ読み終えていない段階で、私はさっさと決心することにした。

「人間、いつ死ぬかわからないのだから、できるだけ早く台湾に行って実食しないといけない。万一、食べないまま死んだら絶対に成仏できない!」

数分後、チャイナエアライン(中華航空)からeチケットが添付されたメールが届いていた。

『味の台湾』を巡る旅

2025年1月17日の夜に台北に渡航し、1月20日の早朝に帰国する。となると、実質的に食事ができるのは18, 19日の2日間だけである。沢山食べるとなるとどうしても体力勝負になってしまうのだが、トータルで13品目を食べたりお土産で買うことができた。

明らかに食べ過ぎですが、1日20km近く歩いたので美味しく食べられました。

まず食べたかったのは、永和豆漿。台湾の留学生にこの目次を見せて「何が一番食べたい?」と聞いてみたら、永和豆漿を挙げていたからだ。

面白い食べ物としては、淡水という街の名物である「阿給」。「あぶらあげ」という日本語からの由来を持ちながらも「油揚げ巾着の中に春雨が入っていて台湾の香辛料で食べる」という点では日本の痕跡がほとんど残っていない、れっきとした台湾料理である。

台湾らしい麺料理としては"米篩目(ビータイバッ)”が筆頭に挙げられる。

水挽きした米粉に片栗粉を加えてから蒸して羊羹状にしたものをトコロテンみたいに押し出した麺で、製造方法だけ聞くとベトナム料理のブンを彷彿とさせるが食感はむしろうどんに近い。

「本当に美味しさ」って何なのか? ーストーリーと味の記憶ー

こんな感じでとにかく短い時間で色々と食べ回っても、帰国して一週間もすると食べ慣れないものほど味を忘れていってしまう。『味の台湾』の著者である焦桐は人生の様々な局面の側にあった料理を紹介しているため、そこにはストーリーがあって「忘れられない味」になっているのだが、私のようなショートカットで食い倒れをする輩にはストーリーがないのでなかなか感慨が湧いてこないものである。

ただ、今でも鮮明に覚えている味が2つある。

奇しくもこの2つに共通するのは海鮮の味付けで、私たち日本人にとっての「美味しさ」の根幹となる旨味を支えとしているものと言えるだろう。

1つ目は基隆で食べた天婦羅(てんぷら)。この料理は日本では「さつま揚げ」と呼ばれる方がメジャーだが、関西では今でも「天ぷら」と呼ばれている。台湾では甜辣醬という甘辛ソースをかけて食べるのが一般的なのだが、敢えてそのまま食べてみると「今の日本では一般的なふわふわな天ぷらではなく、身が閉まっていて旨みの凝縮された天ぷら」を味わえて、すごく美味しい。今時は口どけや柔らかさを追求するのが流行だと思うが、昔の天ぷらってこんな感じでしっかりしていたのだろう。

もう一つは、台北西門町の阿宗麵線。

豚の大腸が入った素麺、つまり大腸麵線なのだがスープを飲んでびっくり。間違いなく鰹出汁の香りがする。ジャンルとしては全く未知の食べ物だけど、鰹出汁の旨味に包まれると一気に馴染みが出てくる。

「私たちは本当に美味しいと感じるには記憶に頼らないといけない」ということにだんだんと気づいてくる。特に、中年に差し掛かると味の更新は難しいのかもしれない。

芸術的な鰹出汁。パクチー×鰹出汁というのは新たな冒険で楽しい組み合わせでした。

台湾の食について、とても魅力的にガイドしてくれた『味の台湾』にとても感謝しています。含蓄に富んでいてユーモアもある焦桐の原文を読んでみたくなったので西門町の誠品書店に行ったら、一冊だけ残っていたのも幸運でした。

今度は台湾を一周して、各地の特産品を食べてみたいです。